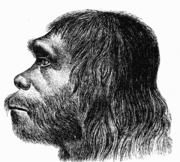

Де Фриз, Хуго (De Vries, Hugo) (1848–1935), голландский ботаник и генетик, один из ученых, вторично открывших законы Менделя.

Родился 16 февраля 1848 в Харлеме. Учился в Лейденском, Гейдельбергском и Вюрцбургском университетах. Работал преподавателем в школе в Амстердаме (1871–1875), в научных учреждениях Вюрцбурга и Галля в Германии (1875–1878). В 1878–1918 – профессор Амстердамского университета и директор ботанического сада. В 1904 читал лекции в Калифорнийском университете. В

1918 ушел в отставку, но продолжал работать в своем имении в Люнтерне.

Свою научную деятельность Де Фриз начал с изучения роли осмотического давления в жизнедеятельности растительной клетки. Исследуя явление плазмолиза (сокращения клеток в растворе, концентрация которого выше концентрации их содержимого), разработал метод определения осмотического давления в клетке.

Ввел понятие «изотонической раствор». Эти работы наряду с результатами В.Пфеффера (1877) составили важную часть доказательств, на основе которых Я.Х.Вант-Гофф построил свою теорию химического равновесия в разбавленных растворах (1886).

В 1889 Де Фриз опубликовал монографию Внутриклеточный пангенезис (Intracellulare Pangenesis), в которой развивал дарвиновскую теорию пангенезиса, касающуюся механизма воспроизведения в потомстве признаков предшествовавших поколений.

При этом Дарвин полагал, что от всех клеток организма отделяются мельчайшие частицы, которые содержат признаки данных клеток; эти частицы скапливаются в репродуктивных органах и образуют половые клетки. За счет этого и происходит наследование признаков, в том числе и приобретенных.

Де Фриз придерживался теории внутриклеточного пангенеза. Он считал, что в ядре клетки содержатся «пангены», определяющие все признаки целого организма, а в протоплазму входят лишь те «пангены», которые определяют тип клеток. Тем самым отвергался принцип Ламарка о наследовании приобретенных признаков.

Кроме того, Де Фриз сделал важный вывод, что панген вообще не является клеткой или органом, а представляет собой некий фактор, определяющий признак, т.е. уже в 1889 он вплотную приблизился к точке зрения Менделя. Другая важная идея Де Фриза заключалась в том, что факторы наследственности не могут трансформироваться постепенно, а претерпевают резкие скачкообразные изменения.

Изучая изменчивость энотеры (растения из семейства кипрейных), он пришел к выводу, что вид может внезапно распасться на несколько новых видов. Этот феномен Де Фриз назвал мутациями. Придерживаясь тезиса о том, что живой организм представляет собой мозаику из относительно независимых и скачкообразно изменяющихся признаков, он утверждал, что внесение мутаций – единственный способ образования стабильных новых форм (мутационная теория).

В 1900 Де Фриз (независимо от К.Корренса и Э.Чермака) опубликовал результаты статистической обработки опытов по скрещиванию растений, которые можно было объяснить лишь в рамках постулата о существовании отдельных и независимых факторов наследственности.

Все три автора указывали на сходство их данных с данными Менделя, о которых он сообщил еще в 1866. В дальнейшем Де Фриз занимался главным образом изучением мутантных форм энотеры и разработкой своей теории эволюции.

Умер Де Фриз в Люнтерне 21 мая 1935. К этому времени его теория, представлявшая собой современную форму дарвиновского эволюционного учения, основанную на представлениях о мутациях и естественном отборе, получила широкое признание.

Список литературыДе Фриз Х. Избранные произведения. М., 1932

Вавилов Н.И. Гуго де Фриз. – Природа, 1936,

Похожие работы

сте с этим закончился прежний, классический этап в развитии естествознания, характерный для эпохи Нового времени. Наступил новый этап неклассического естествознания XX века, характеризующийся, в частности, новыми, квантово-релятивистскими представлениями о физической реальности. 2. Научно-техническая революция и ее естественнонаучная составляющая Новые явления и процессы, имевшие место в ...

... ноосфере — сфере взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором эволюции. Большой вклад в такое понимание естественно-научной картины мира и места человека в истории Земли внес П. Тейяр де Шардев. Согласно ему, в ходе развития Вселенной на Земле естественным "скачкообразным образом" совершился переход от неживого ...

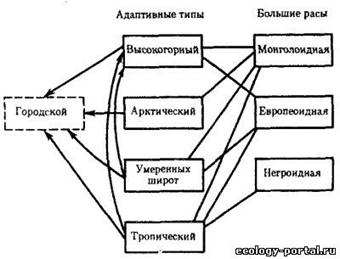

... важнейших вопросов антропологии, этнографии, демографии, исторической и медицинской географии. Расы - это территориальные группы людей, выделяемые на основе их генетического родства, которое проявляется в определенном физическом сходстве. Большинство отечественных антропологов различают три большие расы человечества - монголоидную ("желтую"), европеоидную ("белую") и негроидно-австролоидную (" ...

... До глубокой старости человек меняет взгляды на жизнь, привычки, вкусы, правила поведения. Человек из существа биологического превращается в существо социальное, общественное, становится личностью. 2.2 Творческая личность и ее жизненный путь Многие из исследователей сводят проблему человеческих способностей к проблеме творческой личности: не существует особых творческих способностей, а есть ...

0 комментариев