Навигация

Проблематика понятия «внутриличностный конфликт»

4. Проблематика понятия «внутриличностный конфликт»

Конфликт (лат) – столкновение сторон, мнений, сил. Большое количество ученых пытались дополнить первоначальное определение конфликта:

Л.Козер: «конфликт есть один из видов социального взаимодействия, «борьба за ценности и притязания на статус, власть и ресурсы, в ходе которых оппоненты нейтрализуют, наносят ущерб или устраняют своих соперников»

А.Здравомыслов: «важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, … форма отношений между потенциальными и актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями»

Д.Майерс: «конфликт – воспринимаемая несовместимость действий и целей» [все цитаты - 2]

Анцупов и Баклановский выделяют следующие признаки конфликта:

Предельный случай обострения социальных противоречий;

Форма отношений между субъектами социального действия по поводу разрешения острых противоречий;

Поведенческий антогонизм;

Открытая борьба социальных субъектов, способ взаимодействия;

Воспринимаемая несовместимость действий и целей [2, c.37].

Виды конфликтов - варианты конфликтного взаимодействия:

Конфликты различают:

- по способам их разрешения на антагонистические и компромиссные;

- по природе возникновения на социально-организационные и эмоциональные;

- по направленности воздействия на вертикальные и горизонтальные;

- по степени выраженности на открытые, скрытые и потенциальные;

- по количеству участников, задействованных в конфликте, на внутриличностные, межличностные и межгрупповые и др [3, c. 29].

4.1 История рассмотрения вопроса о внутриличностном конфликте

Одним из первых, кто заговорил про внутриличностный конфликт, был З.Фрейд. Выделив три структуры личности «Оно», «Я» и «СверхЯ», ученый утверждал, что между аффективным, животным «Оно» и социальным, моральным «СверхЯ» всегда существую противоречия, которые либо уравновешиваются «Я», либо переходят в невротические состояния.

Такие неофрейдисты, как Э.Фромм и К.Хорни несколько видоизменили концепцию Фрейда. Они утверждали, что внутриличностный конфликт возникает в результате несоответствий между «Я-реальным» и «Я-идеальным».

Широкое распространение проблема внутриличностного конфликта получила в школе К.Левина. В теоретических воззрениях этой школы, ВЛК рассматривался как конфликт мотивация, причинами возникновения которого являются: выбор между привлекательными, но взаимоисключающими альтернативами, между непривлекательными по принципу «меньшее из зол» и борьба «за» и «против», когда одна и та же цель в равной степени привлекательна и непривлекательна.

Л.Фестингер, представитель когнитивистского направления, определял ВЛК как противоборство двух «знаний», которые не могу сосуществовать.

В гуманистической психологии личностный конфликт объясняют невозможностью самореализовываться в виду навязанных требований извне (К.Роджерс).

Большое количество работ, связанных с разработкой теории ВЛК, существует в отечественно школе: В.С.Мерлин впервые говорит о важности субъективного отношения к ситуации противостояния, Н.В.Гришина и С.И.Ерина выделяют личностные ролевые конфликты, Б.В.Зейгарник и Б.С.Братусь рассматривают проблему столкновения между реальными возможностями и идеальными целями, Ф.Е.Василюк, В.В.Кортава и Е.Б.Фанталова описывают ситуацию, когда человек не может воспринять чувственно определенные общественные ценности («Ценность» по Е.Б.Фанталовой), а лишь осознает их («Доступность»).

Рассмотрение всего массива теоретических изысканий по проблеме ВЛК дает нам достаточно широкое всестороннее представление о его особенностях, видах, причинах возникновения, способах разрешения. Однако проблема такого количества исследований заключается в том, что никто не описал явление полностью, а ограничился только той частью, которая попадает в проблематику его научной школы.

4.2 Рабочее определение понятия «внутриличностный конфликт»

Шипилов выделяет два похода к определениям конфликтов:

Широкий: столкновение сторон, мнений, сил (такие конфликты возможны и в неживой природе

Суженный: столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия (люди, группы людей)

При перенесении более узкого определения с межличностных на внутриличностные конфликты автор выводит следующее определение: Внутриличностный конфликт – выраженное негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира личности, отражающее ее противоречивые связи с социальной средой и задерживающее принятие решения [3. c.30].

Почему нам будет удобно исходить именно из этого определения? Вспомним, что Е.Ю.Пряжникова и Н.С.Пряжников выделяют следующие свойства процесса профессионального самоопределения:

Сложная, многоуровневая организация: выбор обычно растянут по времени, кроме того существует определенная и постоянно меняющаяся иерархия факторов, определяющих принятие решения

Противоречивость: выбор – это всегда отказ от чего-то, от каких-то имеющихся равнозначных альтернатив, между которым всегда существуют противоречия, которые должен разрешить субъект.

Что подтверждает формулировку «затянувшаяся борьба структур внутреннего мира личности» («выбор растянут по времени», «противоречия равнозначных альтернатив»). Если подробно разобрать те факторы, которые определяют принятие решения, мы вернемся к «восьмиугольнику Е.А.Климова», который наглядно демонстрирует наличие «противоречивых связей с социальной средой». По Климову детерминантами выбора профессии являются следующие факторы [8, c. 71]:

Склонности

Способности

Уровень притязаний

Личная профессиональная перспектива

Мнение родителей

Мнение товарищей

Потребности рынка

Информированность

Мы говорим о противоречиях потому, что случай, когда столь большое количество социальных влияний («мнение родителей», «мнение товарищей», «потребности рынка», часто также выделяют «мнение специалистов») будет указывать оптанту в одном направлении, представляется столь редким, что будет скорее «выбросом», а не «нормальным распределением».

Б.С.Волков и Н.Д.Волкова [11] дают несколько другое определение, хоть мы и не будем считать его основным, но представляется важным его рассмотреть, так как оно включает некоторые важные уточнения:

Внутриличностный конфликт – конфликт внутри психического мира личности, который представляет собой столкновение ее противоположно направленных мотивов между сознательными и бессознательными влечениями, между требованиями совести и стремлением к получению удовольствия, между инстинктивными позывами и нормами культуры и нравственности.

Таким образом, это определение раскрывает формулировку «борьба структур внутреннего мира личности». Здесь же мы видим пересечение с кризисами профессионального самоопределения у разных авторов, которые рассматривались выше.

Б.С.Волков и Н.Д.Волкова говорят о том, что человек – носитель конфликтов, они могут быть:

Между тем, что есть и тем, что хотелось бы иметь

Между тем, что вы хотите и тем, чего не хотите

Между тем, что вы есть и тем, кем вам хотелось бы быть

Данное перечисление очень близко с кризисом «хочу-могу-надо» по Климову:

Мотивационный конфликт подробно описан в психоаналитической литературе, так К.Хорни упоминает о противоречивом стремлении к обладанию и безопасности. Это конфликт между «хочу» и «хочу», когда альтернативы в равной степени привлекательны (для ситуации выбора профессии – это увлеченность несколькими разными направлениями), однако, такая ситуация представляется нам нереалистичной. Чаще всего у обеих альтернатив есть свои положительные и отрицательные стороны, соответственно, например, оптанту необходимо выбрать между престижной, но низкооплачиваемой специальностью и той, которая не сулит ему высокого положения в обществе, зато дает возможность хорошо зарабатывать. Важно, чтобы эти положительные и отрицательные стороны были субъективно равнозначны. Существует также вариант, когда субъекту необходимо выбрать одну из двух в равной степени неблагоприятных альтернатив (жить в мегаполисе в общежитии и все свободное время работать, чтобы оплатить учебу или остаться дома и учиться не неинтересной специальности).

Нравственный конфликт (по Е.А.Климову – конфликт «хочу» и «надо») отражает необходимость субъекта выбирать между его желаниями и потребностями и тем, что он воспринимает как нравственный и социальный «долг» (для ситуации выбора профессии можно привести такой пример: молодой человек мечтает стать художником, но он сам и вся его семья уверены, что эта профессия не сможет обеспечить его материально, а он «должен» в будущем кормить свою семью)

Конфликт нереализованного желания связан с невозможностью воплотить в жизнь свое «хочу» в связи с какими-то физическими, социальными, финансовыми ограничениями («могу»). З.Фрейд наиболее подробно занимался именно этим конфликтом и считал его детерминантой психических расстройств личности. Самый простой пример для ситуации выбора профессии – это школьница, которая с детства мечтала стать балериной, но ее телосложение не отвечает необходимым стандартам.

Ролевой конфликт наиболее ярко выступает в ситуации, когда молодая женщина не справляется с заботой о ребенке и работой, а потому испытывает разочарование в себе как ролевом субъекте. Таким образом, когда в силу каких-то обстоятельств человек не может сочетать несколько ролей, которые кажутся ему значимыми, - возникает конфликт между «надо» и «надо». Стоит отметить, что возможен другой вариант данного конфликта, когда возможности личности не позволяют выполнять требования одной роли, например, Пряжниковы пишут о том, что в ситуации выбора профессии школьнику необходима помощь консультанта, так как первый еще не сформировался в субъект профессионального самоопределения.

Адаптационный конфликт или невозможность личности уравновесить «надо» и «могу» - адаптировать к ситуации: одиннадцатиклассник не всегда будет оптантом (именно поэтому у Е.А.Климова нет границ этого периода профессионального развития), т.е. если он не осознает необходимость выбора, не предпринимает шаги для реализации выбора и т.д. – тогда мы будем говорит о том, что субъект не адаптировался к ситуации.

Конфликт самооценки основан либо на неуверенности в собственных силах, либо на чрезмерном завышении самооценки, в любом случае личность не может объективно оценить себя. Возникновение такого внутриличностного конфликта у оптанта возможно в ситуации, когда он, например, закончил школу на «отлично» и считал, что способен поступить в лучший университет, но не смог сдать первый же экзамен. В результате – тревожность и, как следствие, эмоциональный срыв.

В том случае, когда данная ситуация не влияет на самооценку школьника, но два факта (блестящее окончание школы и «проваленные» вступительные экзамены) представляются ему несовместимыми, имеет место когнитивный конфликт (или «когнитивный диссонанс» по Фестингеру). Б.С.Волков и Н.Д.Волкова считают, что неуверенность в принятом решении также может вызвать внутриличностный конфликт когниций.

Кроме того, выделяют невротические конфликты – различные фобии, навязчивые переживания, болезни, гипертревожность, неполноценность, различные девиации личности. Хотя нам это представляется скорее формой проявления любого внутриличностного конфликта в его крайних формах.

Эта классификация, представленная в книге Е.Ю.Пряжниковой и Н.С.Пряжникова, как мы видим, опирается на уже перечисленные нами ранее теоретические воззрения на конфликт, поэтому избежать некоторых повторений нам не удалось. Зато добавились некоторые важные уточнения, примеры и сопоставление с «треугольником» Е.А.Климова. Неразрешенным пока что остается вопрос: а как все эти виды конфликтов диагностировать? Есть ли у них какие-то общие проявления и как отличать один от другого в консультационной работе.

С.М.Емельянов отмечает такие формы проявления внутриличностного конфликта как неврастения (головные боли, непереносимость сильных раздражителей, подавленность, низкая работоспособность), регрессия (возвращение к примитивным формам поведения, нежелание брать на себя ответственность), номадизм (частое изменение жилья, места работы, семейного положение), что вполне соответствует описанному выше невротическому конфликту. Автор также говорит о том, что внутриличностному конфликту присуща эйфория, выражающаяся в гипертрофированном веселье, неадекватном выражении радости и феномене «смех сквозь слезы», проекция (необоснованная критика других, приписыванием им негативных качеств) и чрезмерный рационализм в поступках и действиях [11].

Показатели внутриличностного конфликта по А.Я. Анцупову и А.И. Шипилову (авторы различают четыре сферы, в которых может проявляться внутриличностный конфликт):

Когнитивная сфера: противоречивость образа я; снижение самооценки; осознание своего состояния как психологического тупика, задержка принятия решения; субъективное признание наличия проблемы ценностного выбора, сомнение в истинности мотивов и принципов, которыми субъект ранее руководствовался.

Эмоциональная сфера: психоэмоциональное напряжение; значительные отрицательные переживания.

Поведенческая сфера: снижение качества и интенсивности деятельности; снижение удовлетворенности деятельностью; негативный эмоциональный фон общения.

Интегральные показатели: нарушение нормального механизма адаптации; усиление психологического стресса.

Последняя часть определения содержит суждение о том, что внутриличностный кризис задерживает принятие решения. В нашей работе эта формулировка имеет ключевое значение. По сути – профессиональное самоопределение есть решение, выбор между несколькими ценностями, мотивами и пр. Когда кризис переходит в конфликт, мы говорим о задержке в развитии (не важно, профессионального или личностного), в таком случае этот кризис перестает являться переходом от одной ведущей деятельности к другой (А.Н.Леонтьев), а становится «камнем преткновения» до той поры, пока субъект этот конфликт не разрешит. Только после этого субъект сможет разрешить кризис, а значит, принять решение о пути своего дальнейшего развития.

Похожие работы

... педагога со старшими школьниками по профессиональному самоопределению 2.1 Анализ деятельности социального педагога в образовательном учреждении со старшими школьниками по профессиональному самоопределению Общая информация об образовательном учреждении: Название - Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №262 с классами с этнокультурным русским ...

... на наш взгляд, в полной мере способствует адекватному и правильному развитию образа профессионального будущего. Заключение Данная работа была посвящена проблеме влияния личностных особенностей молодого специалиста на образ профессионального будущего. На настоящий момент эта тема достаточно актуальна, но, к сожалению, мало изучена и разработана. Одним из основных понятий данной работы стало ...

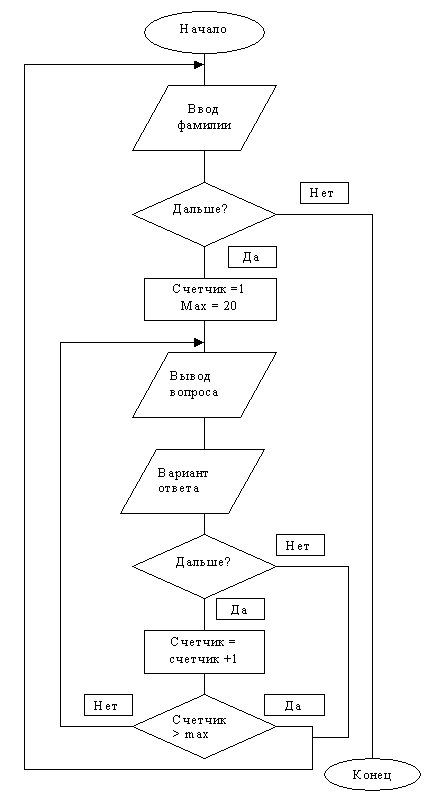

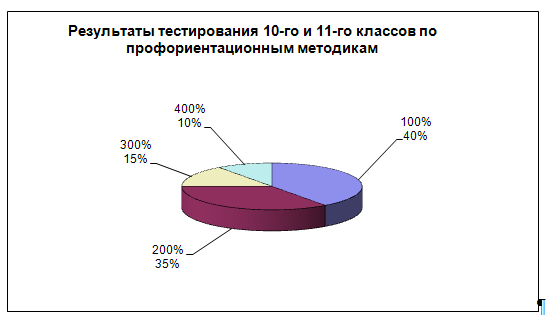

... писал Гете. Данные проблемы имеют лишь косвенное отношение к нашей работе. Однако и здесь можно проследить некоторую связь. Цель нашей работы – автоматизация и апробация психодиагностических методик в профориентационной работе со старшими школьниками. В буквальном переводе слово экология означает науку, изучающую дом, жилище. Иными словами определенную среду обитания. В нашем случае рассмотрению ...

... Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение. – Киев, 1988. Ковалева Олеся Ивановна Ставропольский государственный университет, г.Ставрополь КООНТОГЕНЕЗ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА В СРЕДЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ Коонтогенез личности - взаимосогласованное развитие системы человеческого организма с окружающим его миром в опосредованно общей структуре связей при сохранении ...

0 комментариев