Навигация

2.2 Самооценка личности

Свойство человека как индивида формируются и осознаются раньше, чем личностные свойства. Отсюда – неодинаковое соотношение «телесных» и морально-психологических компонентов «я». Юноши и девушки придают значение тому, насколько их тело и внешность соответствует стереотипному образцу «маскулинности» или «феменинности» При этом юношеский эталон красоты и просто приемлемой внешности нередко бывает завышенным, нереалистическим. В переходном возрасте люди чаще, чем когда бы то ни было, становятся жертвами так называемого синдрома дисморфофобии. Поскольку наружность – важный элемент юношеского самосознание, учителям и родителям полезно знать, какие аспекты ее чаще всего вызывают у ребят беспокойство (в острых случаях нужна консультация психотерапевта). У мальчиков самым частым источником тревоги является недостаточный, по их мнению, рост. Многие юноши и девушки болезненно реагируют на появление прыщей, угрей и т. д. Важной проблемой является ожиренье, избыточный вес, юношеские стереотипы красоты в этом отношении не отличается от взрослых. Но, не говоря уже о конституциональных особенностях, как раз накануне полового созревания у многих подростков образуются жировые накопления, составляющие своего рода энергетический резерв организма. Полноту, даже временную, болезненно переживают и девочки и мальчики.

Итак, внешность – важная сторона жизни. Подростки, проводящие долгие часы перед зеркалом или уделяющие непропорционально много внимания нарядам, делают это в большинстве случаев не из самодовольства, а из чувства тревоги. Броские наряды, привлекающие к себе внимание, – средство получить подтверждение, что юноши или девушка «в порядке», что он (она) может привлекать и нравиться. Человек, уверенный в себе, в таком постоянном «подтверждении» не нуждается. Поэтому с возрастом озабоченность внешностью обычно уменьшается. Человек привыкает к своей внешности, принимает ее и соответственно стабилизирует связанный с ней уровень притязаний. На первый план выступают теперь другие свойства «я» – умственные способности, волевые и моральные качества, от которых зависит успешность деятельности и отношения с окружающими.

Насколько объективны, адекватны человеческие самооценки и как меняется это свойство с возрастом? Проверку адекватности самооценочных суждений затрудняют различия в объектах и способах самооценки. В одних случаях самооценка проверяется путем соизмерения, выраженного в ней уровня притязаний с фактическими результатами деятельности – спортивными достижениями, школьными оценками, данными тестирования. В других случаях самооценка сравнивается с оценкой испытуемого окружающими людьми (учителями, родителями), выступающих в качестве экспертов. Так же, кстати, формируются самооценки и в обыденном сознании: я решил трудную задачу – значит, я умный; я нравлюсь окружающим – значит, у меня приятная внешность. Сам процесс оценивания имеет разные функции. С одной стороны, самооценка – это когнитивный процесс: для успешной деятельности индивид заинтересован в объективном знании себя и своих качеств. С другой стороны, самооценка часто служит средством психологической защиты: желание иметь положительный образ «я» нередко побуждает индивида преувеличивать свои достоинства и преуменьшать недостатки. Соотношение этих двух функций и их возрастная динамика до сих пор не совсем ясны. В общем и целом адекватность самооценок с возрастом, по-видимому, повышается. Самооценки взрослых по большинству показателей более реалистичны и объективны, чем юношеские, а юношеские более объективные, чем подростковые. Сказывается большой жизненный опыт, умственное развитие и стабилизация уровня притязаний. Но тенденция эта не является линейной. Надо учитывать изменение с возрастом самих критериев самооценки. Оценивая свои математические способности, человек может сравнивать себя со своими товарищами, более слабыми или более сильными, или с каким либо великим ученым. Не зная подразумеваемого эталона и ситуации, в которой производится самооценка, невозможно судить о ее адекватности или ошибочности.

Таким образом, чтобы содержательно раскрыть психологию юношеского возраста, нужно, во-первых, выделить возрастные особенности в натуральном ряду развития; во-вторых, осмыслить особенности социального положения юношества как возрастной группы и юности как специфической фазы социализации; в-третьих, рассмотреть, как эти два ряда процессов преломляются в психике и поведении личности.

Заключение

Мы рассмотрели важнейшие особенности формирования и развития личности. Мы видели, что центральный психологический процесс детского возраста – развитие самосознания, которое побуждает личность соизмерять все свои стремления и поступки с определенными принципами и образом собственного «я». Чем старше и взрослее человек, тем больше его воспитание превращается в самовоспитание. Это требует от индивида большой гибкости, такта, понимания, готовности принимать всерьез личность другого индивида. Активная жизненная позиция, которую хотят привить каждому молодому человеку, формируется, проверяется и укрепляется только самостоятельными поступками, за которую он несет личную ответственность.

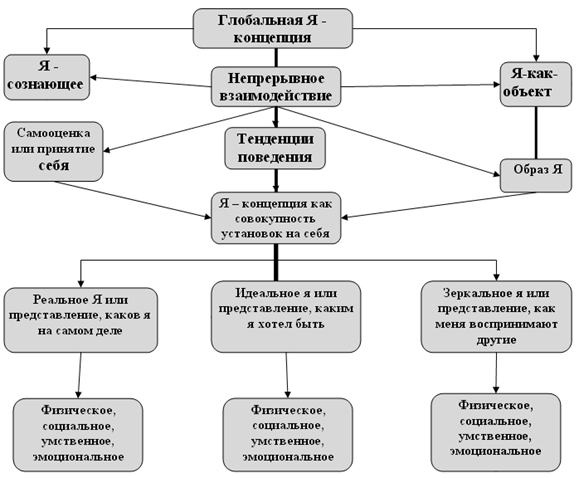

Формирование Я–концепции человека, если взять ее глубокий нравственный смысл, означает не только приспособленность к наличным жизненным условиям и способность их производить. Это также самостоятельность, способность инициировать нечто новое, социально ценное и умение реализовать свои идеалы в практической, совместной с другими людьми, деятельности.

В философии и психологии давно уже установлена близость, даже синонимичность понятий личности, свободы и творчества. «Свободы не в обывательском смысле, а в смысле развитой способности преодолевать препятствия. Казалось бы, неодолимые, в способности преодолевать их легко, изящно, артистично, а значит, в способности каждый раз действовать не только согласно уже известным эталонам, стереотипам, алгоритмам, но и каждый раз индивидуально варьировать всеобщие способы действия применительно к индивидуально-неповторимым ситуациям, особенностям материала».

Личность есть только там, где есть свобода и творчество. Это – важнейшие требование к условиям формирования Я–концепции.

Принимая навязанные извне решения, мы предаем себя. Единственная реальная опора и единственный оценщик развития человека и формирования личности – он сам.

Список используемой литературы

1. А. Борисов. «Роскошь человеческого общения». RISK – 184с. 1998 г. АО «Академия – Центр».

2. Бернс Р.В. «Развитие Я–концепции и воспитание». – М.: Прогресс, 1986 г.

3. Печчеи А. Человеческие качества. Изд.2-е. – М.:1985.

4. К. Холл; Г. Линдсей. «Теории личности». СПб.: Питер; 2003 г.

5. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1999 г.

6. Фролов И.Т. Перспективы человека.- М.:1983, с.49.

7. Ярошевский М.Г. Психология XX столетия. – М.:1974, с.206.

Приложение

Структура Я–концепции

[1] Фролов И.Т. Перспективы человека.- М.:1983, с.49.

[2] Ярошевский М.Г. Психология XX столетия. – М.:1974, с.206.

[3] Печчеи А. Человеческие качества. Изд.2-е. – М.:1985.

Похожие работы

... является, как показал Н. А. Бернштейн, “переход управления деятельностью на подсознательный уровень регуляции и доведение его до автоматизма”. Заключение Данная работа “Сознание и бессознание в психике и поведении человека” включает в свое основное содержание две главы. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты изучения сознания и бессознательного психического. В ходе их исследования ...

... Обобщая взгляды различных исследователей , можно прийти к заключению, что все они едины в своём мнении по поводу негативного влияния неадекватной либо заниженной самооценки на социальное поведение человека , то есть на поведение человека в обществе. Выводы Согласно работам , проведённым вышеуказанными исследователями , можно заключить : самооценка является центральным звеном произвольной ...

... программы; 3 этап (май 2002 г.) – повторная диагностика, обработка и анализ полученных результатов. При диагностике уровня сформированности структурных компонентов Я-концепции у старших подростков нами были использованы следующие диагностические методики: 1.Тест-опросник «Шкала самоуважения Розенберга». 2.Шкала Шварцландера «Уровень притязаний». 3.«Тест двадцати ...

... детерминизм основан на достижениях естествознания и техники. Этот подход предполагал жесткую детерминацию, строго однозначный характер всех связей и зависимостей. Поведение человека в организации трактовалось по типу взаиморганизационное поведение действия физических тел. Он отразился в рационалистическом подходе к управлению, разработанном Ф. Тейлором, Г. Гантом, Г. Эмерсоном, А. Файолем и др. ...

0 комментариев