Навигация

Прекращение деятельности юридических лиц (способы реорганизации, основания и процедура ликвидации)

2. Прекращение деятельности юридических лиц (способы реорганизации, основания и процедура ликвидации)

Деятельность юридического лица прекращается посредством реорганизации или ликвидации. Реорганизация юридического лица осуществляется в таких формах, как[4]:

· слияние нескольких юридических лиц в одно;

· присоединение одного или нескольких юридических лиц к другому;

· разделение юридического лица на несколько самостоятельных организаций;

· выделение из состава юридического лица (не прекращающего при этом своей деятельности) одного или нескольких новых юридических лиц;

· преобразование юридического лица из одной организационно-правовой формы в другую (п. 1 ст. 57 ГК).

Во всех этих остальных случаях, за исключением выделения, прекращается деятельность по крайней мере одного юридического лица, однако его права и обязанности не прекращаются, а переходят к вновь созданным юридическим лицам в порядке правопреемства. Правопреемство происходит и при выделении, ибо к вновь создаваемому (выделяющемуся) юридическому лицу и в этом случае переходит часть прав и обязанностей остающегося юридического лица.

Следовательно, реорганизация юридического лица всегда влечет возникновение правопреемства (даже не будучи связанной с прекращением его деятельности в случае выделения). В этом принципиальное отличие от ликвидации юридического лица, при котором никакого преемства в правах и обязанностях не возникает, ибо они, как и их субъект - юридическое лицо, подлежат прекращению.

Реорганизация юридического лица по общему правилу проводится им добровольно, по решению его учредителей либо yполномоченного на то учредительными документами его органа, например общего собрания его участников. Добровольная реорганизация в форме слияния, присоединения или преобразования в предусмотренных законом случаях может осуществляться с предварительного согласия государственных органов (п. 3 ст. 57 ГК). Такое согласие требуется получить от антимонопольных органов, контролирующих появление хозяйствующих субъектов, которые могли бы занять доминирующее положение на товарном рынке.

В случаях, прямо предусмотренных законом, реорганизация в форме разделения и выделения может осуществляться принудительно, по решению компетентного государственного органа или суда. Так, в соответствии с законом юридические лица, занимающие доминирующее положение на каком-либо товарном рынке, в, случае неоднократного нарушения требований антимонопольного законодательства могут быть подвергнуты принудительному разделению или выделению из их состава самостоятельных организаций.

Процедура регистрации реорганизации юридических лиц установлена Законом о государственной регистрации. Уполномоченным федеральным органом, осуществляющим регистрацию реорганизации юридического лица, является Федеральная налоговая служба РФ.

Реорганизация юридических лиц оформляется либо передаточным актом (балансом) (в случаях слияния, присоединения и преобразования), либо разделительным балансом (в случаях разделения и выделения) (ст. 58 ГК). При реорганизации бюджетных учреждений необходимо согласование реорганизации с распорядителем средств, поэтому помимо передаточного акта составляется бухгалтерская отчетность об исполнении сметы доходов и расходов, которая представляется главному распорядителю средств как по прежней, так и по новой подчиненности и в органы, ответственные за исполнение соответствующих бюджетов.

В передаточном акте или в разделительном балансе должны содержаться положения о правопреемстве по всем без исключения правам и обязанностям реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и оспариваемые сторонами обязательства (п. 1 ст. 59 ГК). Соблюдение этого правила призвано обеспечить полную ясность относительно всех правоотношений, участником которых являлось реорганизованное юридическое лицо. Очевидно, что оно установлено, прежде всего, в интересах кредиторов юридического лица с тем, чтобы их требования не «затерялись» в ходе реорганизации.

Данный процесс таит в себе значительные опасности для кредиторов - контрагентов реорганизуемых юридических лиц. Так, они могут столкнуться с ситуацией, когда имеющиеся перед ними у юридического лица обязательства после его разделения или выделения окажутся переданными наиболее слабым в имущественном отношении преемникам. Присоединение или слияние грозит кредиторам увеличением их числа, отнюдь не обязательно сопровождающимся увеличением имущества должника (если, например, имущество присоединяемого юридического лица уже обременено многочисленными долгами). Изменение организационно-правовой формы в результате преобразования может повлечь исключение дополнительной ответственности перед ними участников юридического лица (например, при преобразовании общества с дополнительной ответственностью или производственного кооператива в общество с ограниченной ответственностью). Поэтому закон требует, чтобы лица или органы, принявшие решение о реорганизации, письменно уведомили об этом всех кредиторов, а последствие вправе независимо от поступления уведомления требовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств и возмещения возникших убытков (п. 1 и 2 ст. 60 ГК).

Данные правила составляют важнейшие юридические гарантии прав и интересов кредиторов реорганизуемого юридического лица.

Если же кредитор не воспользовался указанным правом, место реорганизованного юридического лица в обязательстве перед ним занимает правопреемник, определяемый на основании передаточного акта или разделительного баланса. Поэтому после утверждения названных документов лицами или органами, принявшими решение о реорганизации, они должны быть представлены для государственной регистрации вместе с учредительными документами вновь возникших юридических лиц. Непредставление этих документов для регистрации либо отсутствие в них положений о правопреемстве в отношении обязательств реорганизованного юридического лица должны влечь отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических лиц (п. 2 ст. 59 ГК), т. е. по сути непризнание состоявшейся реорганизации. Если же разделительный баланс составлен так, что не дает возможности определить правопреемника по конкретному обязательству, вновь возникшие в результате разделения или выделения юридические лица будут нести по нему солидарную ответственность перед кредиторами реорганизованного юридического лица (п. 3 ст. 60 ГК). Таким образом, в ходе реорганизации юридических лиц осуществляется всесторонняя защита интересов кредиторов.

Реорганизация считается завершенной (состоявшейся) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае присоединения - с момента государственной регистрации прекращения деятельности присоединенного юридического лица (п. 4 ст. 57 ГК).

Ликвидация юридического лица представляет собой способ прекращения его деятельности при отсутствии преемства в его правах и обязанностях (п. 1 ст. 61 ГК). Поскольку права и обязанности юридического лица не переходят к правопреемникам, задача обеспечения прав и интересов кредиторов (других участников имущественного оборота) приобретает здесь еще большую важность, чем в случаях его реорганизации. Поэтому закон устанавливает специальный порядок ликвидации юридического лица.

В действующей редакции п. 2 ст. 61 ГК РФ исключено указание о признании регистрации недействительной. Данная возможность не предусматривается и Законом о государственной регистрации. Действовавшее ранее положение о признании регистрации недействительной создавало определенные сложности в правоприменительной практике, так как недействительность регистрации означала, что юридическое лицо не существовало с момента его создания и, соответственно, не могло совершать каких-либо юридически значимых действий. Между тем признание сделок юридического лица, совершенных до момента признания регистрации недействительной, могло нанести существенный ущерб интересам третьих лиц, а иногда просто было невозможным. Президиум ВАС РФ в информационном письме от 9 июня 2000 г. № 54 «О сделках юридического лица, регистрация которого признана недействительной» указал, что признание судом недействительной регистрации юридического лица само по себе не является основанием для того, чтобы считать ничтожными сделки этого юридического лица, совершенные до признания его регистрации недействительной. Таким образом, фактически признать юридическое лицо не существовавшим с момента возникновения было невозможным, можно было лишь прекратить его на будущее, т.е. ликвидировать. Поэтому в настоящее время при наличии неустранимых существенных нарушений при создании юридического лица последнее ликвидируется без признания регистрации недействительной[5].

Ликвидация может осуществляться добровольно, по решению учредителей либо уполномоченного на то органа юридического лица, в частности, по истечении срока или с достижением целей для которых оно создавалось (например, дирекция строящегося предприятия прекращает свою деятельность после сдачи готового объекта в эксплуатацию). Возможна и принудительная ликвидация в соответствии с судебным решением (п. 2 ст. 61 ГК). Основаниями для нее являются осуществление юридическим лицом своей деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо с неоднократным или грубым нарушением закона или иных правовых актов, а также противоречие этой деятельности законодательным запретам (в том числе при систематическом нарушении своей специальной правоспособности некоммерческой организацией). Случаи принудительной ликвидации юридического лица могут предусматриваться только Гражданским кодексом. К ним относится также признание судом недействительной регистрации юридического лица из-за допущенных при его создании неустранимых нарушений законодательства, поскольку в этом случае «добровольная» по форме ликвидация юридического лица, по сути, носит вынужденный (принудительный) характер. Особым случаем ликвидации юридического лица является его банкротство.

Ликвидация юридического лица представляет собой достаточно длительную процедуру, основное содержание которой сводится к выявлению и удовлетворению имеющихся у кредиторов требований. При этом юридическое лицо продолжает свою деятельность (до момента исключения его из государственного реестра). Поэтому как имеющиеся, так и возможные контрагенты должны быть осведомлены, предупреждены о том, что данное юридическое лицо находится в процессе ликвидации и осуществляет расчеты со своими кредиторами, имея решение (или будучи обязанным) прекратить свою деятельность. С этой целью лица или органы, принявшие решение о ликвидации юридического лица, Должны незамедлительно письменно сообщить об этом регистрирующему органу для внесения соответствующих сведений в государственный реестр (п. 1 ст. 62 ГК). С момента внесения данных сведений к наименованию (фирменному наименованию) юридического лица обязательно добавляются слова в ликвидации.

Предусмотренная законом обязательная процедура ликвидации также рассчитана, прежде всего, на защиту интересов кредиторов. Ведь учредители или участники юридического лица при его ликвидации обычно заинтересованы в сохранении максимально возможного остатка имущества после завершения всех расчетов, поскольку он обычно поступает в их собственность. Поэтому ликвидация должна проходить под контролем органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица.

Ликвидация начинается с назначения лицами или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица, специальной ликвидационной комиссии (ликвидационного комитета) или единоличного ликвидатора, к которым и переходят все полномочия по управлению делами юридического лица, включая выступление в суде от его имени (п. 2 и 3 ст. 62 ГК). Такая комиссия (или единоличный ликвидатор) назначается по обязательному согласованию с регистрирующим органом (п. 1 ст. 62 ГК). Перечисленные действия составляют первый этап процесса ликвидации.

Главной задачей ликвидационного комитета является выявление всех долгов юридического лица и осуществление расчетов с его кредиторами, Поэтому на втором этапе ликвидационный комитет обязан опубликовать извещение о ликвидации юридического лица, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (причем такой срок не может быть менее двух месяцев с момента данной публикации) и письменно уведомить о ликвидации всех известных ему кредиторов. Помимо этого ликвидационный комитет принимает все другие возможные меры по выявлению кредиторов, а также по получению задолженности с должников ликвидируемого юридического лица (дебиторской задолженности).

По истечении срока для предъявления требований кредиторами ликвидационный комитет должен составить промежуточный ликвидационный баланс, в котором отражаются сведения о фактическом составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне заявленных кредиторами требований и результатах их рассмотрения (возможности удовлетворения или отклонения). Данный баланс утверждается лицами или органами, принявшими решение о ликвидации, также по согласованию с регистрирующим органом (п. 2 ст. 63 ГК). Последний должен, следовательно, контролировать правильность и обоснованность данных баланса. Названными действиями завершается вторая стадия ликвидации.

Если по данным промежуточного баланса у ликвидируемого юридического лица недостаточно денежных средств для удовлетворения заявленных кредиторами требований, ликвидационный комитет продает его имущество с публичных торгов (с тем чтобы выручить за него максимально возможные суммы). При недостатке и этого имущества в некоторых случаях возможно обращение с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет имущества учредителя (казенного предприятия или учреждения) либо участников юридического лица (полных товарищей, участников обществ с дополнительной ответственностью, производственных кооперативов, ассоциаций и союзов). В таком случае кредитор не связан сроками утверждения ликвидационного баланса и работы ликвидационной комиссии. В этом состоит третий этап ликвидации.

Со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса начинаются расчеты с кредиторами юридического лица, составляющие четвертый этап его ликвидации. Они производятся в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК. В соответствии с ней предусмотрены четыре последовательно удовлетворяемых очереди привилегированных кредиторов, требования которых удовлетворяются преимущественно перед другими кредиторами. Имеется также пятая очередь, куда включены требования всех остальных (непривилегированных) кредиторов, выплаты которым начинаются лишь по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. При этом требования каждой последующей очереди удовлетворяются только после полного удовлетворения требований предыдущей очереди (п. 2 ст. 64 ГК). Следовательно, при недостатке или отсутствии необходимого имущества требования последующих очередей могут остаться неудовлетворенными. Между кредиторами одной очереди имущество ликвидируемого юридического лица при его недостатке распределяется пропорционально суммам их требований.

В первую очередь включены требования граждан к ликвидируемому юридическому лицу по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, а во вторую очередь - требования по оплате труда и вознаграждений по авторским договорам. В третью очередь удовлетворяются требования залоговых кредиторов (по обязательствам юридического лица, обеспеченным залогом его имущества). В четвертую очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет (налоги) и во внебюджетные фонды (пенсионный и т.п.). Все остальные требования относятся к пятой очереди.

Последний, пятый этап ликвидации начинается после завершения всех расчетов с кредиторами. Ликвидационный комитет составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается лицами или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с регистрирующим органом (п. 5 ст. 63 ГК). Остаток имущества передается учредителям или участникам юридического лица, а при ликвидации некоторых некоммерческих организаций используется на цели, предусмотренные законодательством и их учредительными документами. Ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование с момента внесения записи об этом в государственный реестр (п. 8 ст. 63 ГК).

На ликвидационную комиссию законодательством могут быть возложены дополнительные обязанности, не предусмотренные комментируемой статьей. Так, согласно Положению о порядке продажи государственных предприятий-должников, утвержденному Указом Президента РФ от 2 июня 1994 г. № 1114, ликвидационная комиссия в течение месяца с момента ее образования представляет федеральному органу по делам о несостоятельности либо соответствующему органу исполнительной власти субъекта РФ план ликвидации предприятия-должника.

Несостоятельность (банкротство) наступает в случаях невозможности (неспособности) полного удовлетворения юридическим лицом всех денежных требований своих кредиторов. В такой ситуации речь должна идти о равномерном и справедливом распределении имеющегося имущества должника между его кредиторами, которые при этом как бы «конкурируют» друг с другом, в том числе в рамках определенных групп (очередей). Порядок такого распределения называется конкурсом или конкурсным производством («конкурсным процессом»). Составляющие этого правила являются сутью института несостоятельности (банкротства).

В современных правопорядках правила о несостоятельности применяются как к юридическим, так и к физическим лицам, причем не обязательно осуществляющим предпринимательскую деятельность. Поэтому институт банкротства не связан лишь с ликвидацией коммерческих организаций. Действующее законодательство РФ исходит из того, что банкротами не могут быть объявлены юридические лица, по долгам которых их учредители несут субсидиарную ответственность. Поэтому банкротами в соответствии с п. 1 ст. 65 ГК могут быть признаны только коммерческие организации (за исключением казенных предприятий), а из числа некоммерческих - потребительские кооперативы и фонды.

Несостоятельность может быть признана в судебном порядке либо объявлена самим должником. Судебное признание банкротства возможно как по требованию кредиторов (или прокурора), так и по заявлению самого неплатежеспособного должника. В предусмотренных законом случаях руководитель должника обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом (ст. 8 Закона о банкротстве). Таким образом, как объявление банкротом, так и последующая ликвидация юридического лица могут быть как принудительными (по судебному решению), так и добровольными (по решению самого банкрота, принятому совместно с его кредиторами в соответствии с п. 2 ст. 65 ГК и ст. 24,181-183 Закона о банкротстве). Основную особенность такой ликвидации составляет обязательное соблюдение конкурсного порядка распределения имущества между кредиторами.

Вместе с тем институт банкротства не направлен только на прекращение (ликвидацию) юридического лица. Ведь интерес кредиторов неплатежеспособного юридического лица состоит не в ее ликвидации, а в возможно более полном удовлетворении своих требований, чему может служить и продолжение его деятельности (если, конечно, ее результатом станут дополнительные доходы, а не убытки). Следует также иметь в виду, что ликвидация юридического лица в результате его банкротства крайне неблагоприятно отражается на его наемных работниках и нередко имеет иные отрицательные социальные последствия (например, при банкротстве градообразующих предприятий). Поэтому она является крайней мерой, использованию которой обычно предшествует применение иных; предупредительных мер.

К их числу относится досудебная санация (оздоровление), под которой понимается оказание должнику финансовой помощи с целью восстановления его платежеспособности и погашения его денежных обязательств (ст. 27 Закона о банкротстве). Она может осуществляться как учредителями (участниками) или собственником имущества юридического лица - должника, так и его кредиторами и иными (третьими) лицами. Ее условием может стать принятие должником обязательства по отчуждению своего имущества или его части в пользу лиц, предоставивших финансовую помощь.

Традиционной мерой предотвращения ликвидации является мировое соглашение должника с кредиторами (ст. 120 Закона о банкротстве). Оно принимается по решению общего собрания кредиторов на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве и утверждается арбитражным судом.

В ходе разбирательства дела о банкротстве арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов может вводиться внешнее управление организацией-должником (если есть основания полагать, что ее платежеспособность может быть восстановлена) (ст. 68 Закона о банкротстве). На период внешнего управления вводится мораторий - отсрочка удовлетворения требований кредиторов, которая распространяется на долги, возникшие до назначения этого управления, в том числе подтвержденные исполнительными документами (ст. 70 Закона о банкротстве).

Внешнее управление осуществляется назначенным судом внешним управляющим, который приобретает права руководителя организации-должника и самостоятельно распоряжается ее имуществом (за исключением крупных сделок). Деятельность управляющего строится на основе плана проведения внешнего управления, утвержденного общим собранием кредиторов на срок не более года. План может предусматривать перепрофилирование или закрытие нерентабельных производств; продажу части имущества должника, продажу предприятия-должника в целом (как имущественного комплекса), осуществление иных законных способов восстановления платежеспособности должника. При недостижении этой цели арбитражный суд признает должника банкротом и открывает конкурсное производство.

С момента принятия арбитражным судом заявления о банкротстве предусматривается введение периода наблюдения, для осуществления которого судом может назначаться временный управляющий. С этого момента приостанавливается производство и исполнение по всем делам, связанным с обращением взыскания на имущество должника, а любые имущественные требования к нему могут предъявляться лишь в конкурсном порядке (ст. 57, 58 неона Закона о банкротстве). Цель этих мер очевидна - сохранение существа должника для соразмерного удовлетворения требований всех кредиторов. Поэтому в период наблюдения органы управления должника не вправе совершать большинство сделок без согласия временного управляющего, а также не могут принимать решения о реорганизации или ликвидации должника, его участии в иных юридических лицах, выплате дивидендов и размещении эмиссионных ценных бумаг, так как это может ущемить интересы кредиторов. Для соблюдения этого порядка в государственный реестр юридических лиц должна вноситься соответствующая запись. Временным управляющим в этот период проводится анализ финансового состояния должника и устанавливается размер требований всех его кредиторов. Последние на своем общем собрании принимают решение либо о применении к должнику предупредительных мер, либо об обращении в суд с ходатайством о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

Конкурсное производство открывается с момента судебного признания должника банкротом (п. 1 ст. 97 Закона о банкротстве). Оно относится к «ликвидационным процедурам», влекущим прекращение деятельности юридического лица - банкрота и осуществляется назначенным судом конкурсным управляющим в срок, как правило, не более года. С этого же момента считается наступившим срок исполнения всех денежных обязательств должника (что уравнивает требования всех кредиторов независимо от сроков их возникновения) и одновременно прекращается начисление пени (неустоек) и процентов по всем видам его задолженности. Совершение сделок с имуществом должника, предъявление требований отдельными кредиторами и исполнение в их пользу теперь допускаются только в порядке конкурса (конкурсный иммунитет) (п. 1 ст. 98 Закона о банкротстве).

Все полномочия по управлению делами должника и распоряжению его имуществом переходят к конкурсному управляющему (а полномочия органов управления и собственника имущества должника соответственно прекращаются). Конкурсный управляющий вправе требовать признания недействительными совершенных должником сделок и расторжения заключенных им договоров, направленных на уменьшение его имущества; он может предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, а также принимать иные меры по поиску, выявлению и возврату находящегося у них имущества должника (ст. 101 Закона о банкротстве). Имущество, составляющее конкурсную массу, продается управляющим с согласия кредиторов по общему правилу на открытых (публичных) торгах. Из вырученных от продажи сумм производятся расчеты с кредиторами в соответствии с очередностью их требований и в порядке, установленном законом для ликвидации юридических лиц (п. 1-3 ст. 64 ГК; ст. 106-111 Закона о банкротстве).

Действия конкурсного управляющего контролируются кредиторами и арбитражным судом. По завершении расчетов с кредиторами конкурсный управляющий представляет суду отчет с приложением реестра требований кредиторов (с указанием размера погашенных требований) и документов, подтверждающих продажу имущества и погашение требований кредиторов. После рассмотрения отчета управляющего арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства, которое является основанием для внесения записи в реестр юридических лиц о ликвидации юридического лица - должника. С момента внесения такой записи в указанный реестр (т. е. государственной регистрации) конкурсное производство считается завершенным, а юридическое лицо - ликвидированным.

Банкротство отдельных видов юридических лиц обладает некоторыми особенностями, предусмотренными законодательством. Так, при банкротстве градообразующих организаций допускается введение внешнего управления под поручительство публично-правового образования по обязательствам должника (ст. 134 Закона о банкротстве); при банкротстве сельскохозяйственных организаций другие сельскохозяйственные организации могут получать преимущественное право приобретения объектов недвижимости, используемых для сельскохозяйственного производства (п. 3 ст. 139 Закона о банкротстве) и т. д. Определенные особенности имеются также при банкротстве банков и иных кредитных организаций, страховых и финансовых компаний и некоторых других видов юридических лиц.

Задача 1

Иванова получила по наследству после смерти матери жилой дом. Поскольку у нее уже был жилой дом для проживания, она решила продать дом, полученный по наследству. Муж, считая свою жену недостаточно практичной, потребовал от нее расписку, обязывающую ее продавать дом только с его согласия. Такая расписка была выдана, а через некоторое время муж уехал в командировку. В его отсутствие Иванова продала дом Ларионову. Вернувшись из командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова доплатить еще 30% стоимости, либо возвратить дом, отчужденный без его согласия.

Ларионов отказался, как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена была определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде иск к Ивановой и Ларионову о признании сделки недействительной. В исковом заявлении он ссылался на то, что его жена заключила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств.

Какое решение должен вынести суд?

Выдавая своему супругу расписку с обязательством не продавать дом без его согласия, Иванова заключила с ним сделку. Согласно ст. 153 ГК сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В данном случае произошло изменение гражданского права Ивановой – право ее собственности на дом подверглось ограничению.

Однако в результате этого сделка, заключенная между супругами Ивановыми – ничтожна, согласно ст. 168 ГК, поскольку в данной статье сказано, что «Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения». Согласно же ч. 2 ст. 209 ГК «Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам…».

Отсюда следует вывод, что поскольку сделка между супругами Ивановыми – ничтожна; то сделка между Ивановой и Ларионовым по продаже дома – законна и, следовательно, суд обязан вынести решение об оставлении ее в силе.

Задача 2

Герасимов обратился с иском в народный суд о продлении срока на принятие наследства, открывшегося после смерти его матери. Свою просьбу он мотивировал тем, что узнал об открытии наследства только сейчас, спустя 1,5 года после смерти. При рассмотрении дела было установлено, что Герасимов в течение последних лет не поддерживал с матерью никаких отношений, в частности не оказывал ей материальной помощи, несмотря на то, что она обращалась к нему с такими просьбами. Все заботы по содержанию и уходу за матерью приняла на себя сестра Герасимова, к которой и перешло все наследственное имущество.

Подлежит ли иск Герасимова удовлетворению?

Разберем обстоятельства дела. Согласно ст. 1142 ГК Герасимов является наследником первой очереди. Согласно же ч. 1 ст. 1154 ГК «наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства». По своей юридической природе данный срок является пресекательным (преклюзивным), поскольку его истечение влечет утрату наследником права на принятие наследства, а не только права на предъявление соответствующего иска, как это происходит в случае истечения давностного срока. Продление данного срока возможно только в случае отказа законных наследников от наследства.

Согласно ч. 2 ст. 1117 ГК «По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя». В данном случае суд выяснил, что Герасимов не оказывал матери необходимой ей материальной помощи. Мотивация просьбы Герасимова о продлении срока наследства также указывает на то, что он не поддерживал никаких отношений с наследодателем. Значит, сестра Герасимова имеет право потребовать объявить Герасимова недостойным наследником.

Учитывая вышесказанное, иск Герасимова удовлетворению не подлежит.

Задача 3

Аксенов, на иждивении которого находились после гибели родителей две малолетние сестры, продал Федорову трехкомнатную квартиру, перешедшую к ним по наследству от отца. Сделка была совершена по инициативе Федорова, знавшего о тяжелом материальном положении Аксенова и его сестер. На вырученные от продажи средства Аксенов с сестрами приобрели двухкомнатную квартиру.

Спустя полтора года Аксенов выяснил, что проданная им квартира оценивалась на рынке в тот период в два раза выше той цены, которая была уплачена Федоровым. Аксенов предъявил в суде иск о признании сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что Федоров воспользовался тяжелым материальным положением Аксенова и его малолетних сестер. В судебном заседании выяснилось, что Федоров был осведомлен о ценах на квартиры, поскольку возглавлял одно из агентств по продаже недвижимости. Федоров иск не признал, ссылаясь на пропуск срока исковой давности.

Решите дело.

В данном случае, Аксенов настаивает на том, что сделка, заключенная им с Федоровым является кабальной согласно ч. 1 ст. 179 ГК. Для решения дела выясним, так ли это.

Кабальная сделка характеризуется тем, что потерпевшая сторона вынуждена совершить ее вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась. Юридический состав кабальной сделки включает в себя следующие факты[6]:

1) стечение тяжелых обстоятельств у потерпевшего;

На момент сделки у Аксенова и его сестер было тяжелое материальное положение.

2) явно невыгодные для потерпевшего условия совершения сделки;

Квартира было продана по цене вдвое ниже среднерыночной.

3) причинную связь между стечением у потерпевшего тяжелых обстоятельств и совершением им сделки на крайне невыгодных для него условиях;

Федоров знал о тяжелом материальном положении семьи Аксенова, и сделка была совершена по его инициативе.

4) осведомленность другой стороны о перечисленных обстоятельствах и использование их к своей выгоде.

Федоров руководил агентством по недвижимости и был осведомлен о ценах на квартиры.

Следовательно, сделка между Федоровым и Аксеновым является кабальной. Согласно ч. 2 ст. 179 ГК последствиями признания сделки кабальной является односторонняя реституция, а также возмещение понесенного потерпевшей стороной реального ущерба.

Ссылки же Федорова на пропуск срока давности являются безосновательными, поскольку согласно ч. 2 ст. 181 ГК «Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года… со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной». В данном случае Аксенов подал в суд сразу же после того как узнал о реальной рыночной цене проданной Федорову квартиры, значит, срок исковой давности не пропущен.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №147-ФЗ.

3. Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой, от 11 января 2002 г. № 66.

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.06.2000 №54«О сделках юридического лица, регистрация которого признана недействительной».

5. Гражданское право. Т. 1. // Под общ. ред. Брагинского М.И. М., 1999.

6. Грибанов В. П. Сроки в гражданском праве. М., 1997.

7. Зыкова И.В. Правовое регулирование государственной регистрации юридических лиц: современное состояние и перспективы развития.// Адвокат. 2004. №1.

8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая. // Под ред. проф. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-издат, 2004.

9. Научно-практический комментарий к ГК РФ ч. 1.// Под ред. Малеиной М.Н., Мозолина В.П. М., 2004.

10. Садиков О.Н. Недействительные и несостоявшиеся сделки // Юридический мир. 2006. №6.

[1] Грибанов В. П. Сроки в гражданском праве. М., 1997. с. 124.

[2] П. 4 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой, от 11 января 2002 г. № 66

[3] Гражданское право. Т. 1. // Под общ. ред. Брагинского М.И. М., 1999. С. 207.

[4] Гражданское право. Т. 1. // Под общ. ред. Брагинского М.И. М., 1999. С. 456.

[5] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая. // Под ред. проф. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-издат, 2004. с. 305.

[6] Научно-практический комментарий к ГК РФ ч. 1.// Под ред. Малеиной М.Н., Мозолина В.П. М., 2004. С. 386.

Похожие работы

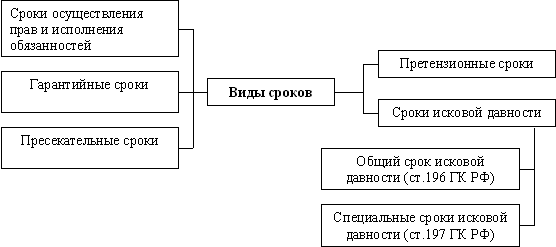

... в течение десяти лет с момента принятия результата работы, если в установленном законом порядке не предусмотрены более длительные сроки (п. 2 ст. 737 ГК). 3.3 Виды сроков исковой давности Можно схематично изобразить классификацию сроков по различным критериям (рис.1). По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие. В зависимости от того, могут ...

... работы). Определение начала и окончания срока исковой давности регламентируется общими правилами о процессуальных сроках. 2.2 Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности Приостановление течения срока исковой давности и перерыв исковой давности устанавливается законодательством Республики Беларусь. Основными условиями приостановления исковой давности являются: - ...

... ходатайства третьего лица о рассмотрении его иска совместно с первоначальным может быть обжаловано (опротестовано) одновременно с обжалованием (опротестованием) решения суда (ч.З ст. 65 ГПК). Третье лицо-с самостоятельными требованиями может вступить в процесс на любой стадии (но до постановления судом решения) путем предъявления иска к одной или обеим сторонам. Такие третьи лица имеют все права ...

... для передающего никаких обязанностей по векселю и, как при уплате денежных средств, окончательно завершают сделки.[2] 4. 1. Виды векселей Прежде всего, нужно четко представлять себе критерии классификаций векселей. Таких критериев может быть множество — экономических, юридических, технических, бухгалтерских и даже бытовых. Основным является разделение векселей по их юридической природе на ...

0 комментариев