Навигация

Чернозёмы карбонатные в Молдавии

Российское государственное учреждение высшего профессионального образования

Российский Университет Дружбы Народов

Аграрный факультет

Дисциплина: почвоведение

Курсовая работа на тему:

чернозёмы карбонатные в Молдавии

Группа: САБ-2.13

Выполнила: ……. Е.М.

Проверил: ……. В.М.

Москва 2006

Содержание

1. ВведениеФакторы почвообразования:

2.1 Климат

2.2 Почвообразующие породы

2.3 Растительность

2.4 Биологические особенности

2. Свойства почв:

3.1 Карбонатность

3.2 Органическое вещество

3.3 Химический и минералогический состав

3.4 Гранулометрический состав

3.5 Строение чернозёмов

3.6 Почвенный раствор

3. МикроэлементыСельскохозяйственное использование

4. Заключение

5. Список литературы

1. Введение

Черноземы Молдавии издавна представляли важнейший объект для всесторонних исследований; особое внимание они привлекают к себе в настоящее время.

Черноземы карбонатные широко распространены в Молдавии и занимают 654,3 тыс. га, или 19,38% территории. Они широко представлены на равнинах и пологих склонах южных степей Молдавии, распространены на наиболее молодых надпойменных террасах Днестра, Прута и малых рек, по которым продвигаются далеко на север. Это самые молодые в геологическом отношении почвы. По гранулометрическому составу они преимущественно тяжелосуглинистые и суглинистые.

Черноземы карбонатные - наиболее сухие и теплые почвы.

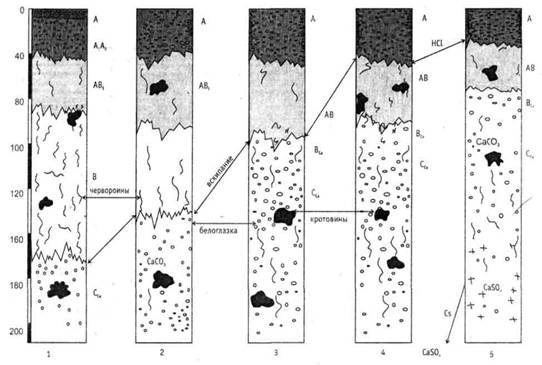

Характеризуются наличием карбонатов в поверхностном слое, щелочной реакцией по всему профилю, повышенным известковым потенциалом, заметной оглиненностью профиля, относительно незначительной гумусированностью при довольно большой мощности гумусового горизонта, глубиной вскипания от HCl с 0 см. Эти признаки позволяют выделять их на уровне самостоятельного подтипа.

2. Факторы почвообразования

2.1 Климат

Климат характеризуется тёплым летом и умеренно холодной зимой. Неоднородность климата проявляется в различной обеспеченности теплом в период вегетации, в зимних температурах и характере увлажнения. По мере движения с запада на восток уменьшается количество тепла, нарастает континентальность климата, снижается количество осадков.

Количество атмосферных осадков обеспечивает успешное произрастание травянистой растительности и её высокую конкурентную способность по отношению к древесным растениям. Естественное увлажнение степной зоны обеспечивает успешное богарное (неорошаемое) земледелие, хотя в отдельные годы возможны засухи. Выпадающие осадки определяют периодически промывной водный режим почв, т.е. в отдельные влажные годы почва и кора выветривания промывается до грунтовых вод и освобождается от легкорастворимых солей и гипса. В годы с пониженным количеством осадков происходит промачивание почв только до определенной глубины без смыкания с грунтовыми водами. При таком водном режиме карбонаты остаются в почве и коре выветривания, т.к. их растворимость в воде незначительная, в то же время почвенно-грунтовая толща часто освобождается от легкорастворимых солей и гипса. Карбонаты Са2+ и Mg2+ предопределяют щелочную реакции среды.

Температурные условия определяют периодичность биологической активности биогеоценозов. Характерен период зимнего покоя (2-5 месяцев). Наибольшая активность живого вещества наблюдается в мае. Весенне-летне-осенний период обеспечивает длительный период вегетации растений и обилие ежегодно синтезируемой биомассы. Однако среднесуточные летние температуры, не превышающие 25оС, зимний покой, ранневесенняя и позднеосенняя прохладная погода не способствуют глубокому преобразованию минеральной коры выветривания и почв, характерному для тропических и субтропических условий. Для степной зоны типично образование сиаллитной коры выветривания, обогащенной вторичными глинистыми минералами.

2.2 Почвообразующие породы

Они в основном представлены лессовидными глинами и суглинками.

Характерная черта практически всех почвообразующих пород – карбонатность. Содержание CaCO3 в лессовидных отложениях 6-8%. Это влияет на характер почвообразования и создает благоприятные условия для развития травянистой растительности.

2.3 Растительность

Облик растительности степей представляется следующим образом. Наиболее красочна луговая степь со значительной долей разнотравья и бобовых. Широко распространены: пырей, мятлики, ковыли, степные овсы, костры, лядвенец, клевер, люцерна, вьюнки, и многие другие. Растительность разнотравно-ковыльных степей составляют узколистные дерновинные злаки – ковыли, типчак, тонконог и другие с широким участием разнотравья. Характерны для степей однолетние эфемеры, отцветающие и отмирающие весной и многолетние эфемероиды, у которых после отмирания надземных частей остаются клубни, луковицы, корневища. Типчаково-ковыльные степи формировались в более засушливых условиях и характеризовались менее мощной и разнообразной растительностью, основными представителями которой являлись ковыли, типчак, тонконог, житняки, а из бобовых и разнотравья: донники, люцерны, шалфеи, зверобой, полынь австрийская и другие. Меньшая фитомасса и проективное покрытие растительности типчаково-ковыльных степей, широкое участие в травостое эфемеров и эфемероидов, а также полыни – следствие заметного здесь дефицита влаги.

Степная растительность образует сплошной травянистый покров, полностью скрывающий почвенную поверхность. Основная биомасса сосредоточена в корневых системах растений (около 60-80%). Образно говоря, травы живут в основном в почвенной массе. Ежегодно синтезируемая биомасса отмирает на 95% этом же году, т.е. практически полностью превращается в растительные остатки и поступает в биологический круговорот, подвергаясь минерализации и гумификации.

Примечателен химический состав травянистой растительности. Характерно высокое содержание белковых и других питательных веществ для травоядных животных веществ (углеводы, жиры и др.), что создаёт предпосылки для успешного существования первичных консументов.

Травянистая растительность накапливает в своей биомассе значительное количество зольных элементов (Ca, Mg, K, Na, P и др.). Высокая зольность обеспечивает полную нейтрализацию всех кислот, образующихся при минерализации и гумификации.

Высокое содержание протеина в растительных остатках и другие благоприятные факторы способствуют успешной жизнедеятельности микробных форм микроорганизмов.

Похожие работы

... склонового стока, тем более, что ежегодная распашка склонов значительно препятствует его концентрации. Несомненно плоскостной стог ведёт к постоянной общей нивелировке склонов. Аккумулятивные формы рельефа Приднестровья: речные террасы и широко развитые поймы, конусы выноса оврагов, делювиальные шлейфы на пологих склонах, накопление осыпей у подножья крупных, обычно известковых склонов и языки ...

... , почвообразующих пород и грунтовых вод. Высокое содержание протеина в растительных остатках и нейтральная реакция среды благоприятствуют жизнедеятельности микробных форм микроорганизмов. 4. Генезис и строение чернозёмов Все существующие гипотезы о происхождении русского чернозема можно разбить на следующие три группы: одни ученые допускают водное происхождение рассматриваемой нами почвы, ...

... культур и пашни в хозяйстве, а способ повышения эффективного плодородия почвы — интенсивностью применяемого комплекса агротехнических и мелиоративных мероприятий. По мере дальнейшей интенсификации земледелия, развития науки и техники совершенствуются и меняются системы земледелия от менее интенсивных к более интенсивным. Внутренней движущей силой развития систем земледелия является ...

... и утверждено положение о заказнике. Собранный на территории заказника материал явился основой создания Ундоровского палеонтологического музея.[13, с. 44] 3. Физико-географическая характеристика природных условий Ундоровского палеонтологического заказника 3.1. Географическое положение, размеры, граница 1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующие номер(а) земельного кадастра. - 1173:252:870 ...

0 комментариев