Навигация

Методы и приемы обучения ребенка

4. Методы и приемы обучения ребенка

Метод - система приемов, направленных на оптимизацию процесса обучения. Выбор метода зависит от стоящих перед воспитателем задач, содержания воспитательно-образовательной работы, а также возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.

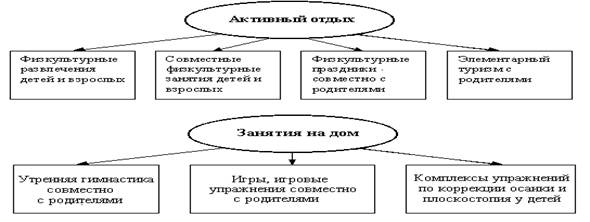

Активизация психических и физических сил ребенка и отдых после нагрузок ускоряют восстановительные процессы, повышают работоспособность. В физическом воспитании широко используется переключение ребенка с одного вида деятельности на другой, с физической нагрузки на умственную, в связи с чем педагог тщательно следит за расходованием его физических и психических сил.

Усвоению ребенком двигательного опыта и его развитию способствуют такие методы обучения, как информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемного обучения, а также методы развития творчества и др.

Информационно-рецептивный метод выражается во взаимосвязи, взаимозависимости совместной деятельности педагога и ребенка. Он позволяет воспитателю четко, конкретно, образно донести знания до ребенка, а ребенку - осознанно их запомнить и воспринять.

Полноценное усвоение двигательных действий обеспечивает метод организации воспроизведения способов деятельности, или репродуктивный метод. Реализуя его, воспитатель продумывает систему физических упражнений, направленных на воспроизведение известных ребенку действий, которые сформировались в результате применения информационно-рецептивного метода. Упражняясь в двигательных действиях, ребенок уточняет и воспроизводит их по образцу; при этом целесообразно варьировать упражнения для повышения интереса к ним.

Репродуктивный метод повышает усвоение знаний и навыков, позволяет использовать их по образцу и варьировать в разнообразных ситуациях.

Методы проблемного обучения рассматриваются как элементы, составные части целостной системы обучения: если в ней в качестве составной части отсутствует проблемное обучение, ее нельзя считать полноценной. Только усвоение ребенком готовых знаний не сможет научить его мыслить, развить до необходимого уровня способность к творческой деятельности (М. Скаткин).

В основе проблемного обучения лежат законы развития человеческого мышления, опыт познавательной творческой деятельности.

С. Рубинштейн отмечал, что начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация. Ребенок начинает мыслить, когда у него появляется потребность что-то понять. Исследования последних лет раскрыли сущность и учебно-воспитательные функции проблемного обучения. Важнейшая его особенность состоит в том, что перед ребенком ставят проблему, которую он должен самостоятельно решить. Осуществляя поиск решения тех или иных двигательных задач, он сам добывает знания; знания же, добытые собственными усилиями, сознательнее усваиваются и прочнее запечатлеваются в памяти.

Кроме того, поиск решения проблем развивает умственные способности, умение мыслить самостоятельно. Решение посильных проблем в подвижных играх и упражнениях рождает у ребенка веру в свои силы. Он переживает радость самостоятельных открытий. Внесение проблемных ситуаций в двигательную деятельность детей делает обучение более интересным и увлекательным, создает предпосылки для развития творчества (А. Запорожец, Д. Менджерицкая и др.). В процессе обучения развитию творчества отводится значительное место: глубокое усвоение знаний возможно только при творческой их переработке. Творчество проявляется уже в младшем возрасте: в сюжетных подвижных играх, имитационных упражнениях ребенок, воплощаясь в игровой образ - птички, зайчика, медведя и т.д., проявляет фантазию, воображение. В игровых действиях уточняются его представления; при этом развивается творчески исполнительский характер действия (Э. Степаненкова). На протяжении всего дошкольного детства ребенок приобретает способность осуществлять творческие замыслы, например придумывает комбинации движений, выполнение которых предполагает не только индивидуальные, но и коллективные действия. В старшем дошкольном возрасте ребенок уже придумывает варианты подвижных игр, учится их организовывать и даже создает свои - новые - игры (Э. Степаненкова). Реализации творческих замыслов способствует метод творческих заданий. Педагог предлагает ребенку придумать упражнения. Он выполняет их один, группой, в колонне, шеренге, с предметами и без них, придумывает игровые сюжеты и в результате приобретает умение реализовать свой замысел.

В теории физического воспитания используются специфические методы: метод строго регламентированного упражнения, игровой, соревновательный, круговой тренировки.

Метод строго регламентированного упражнения реализуется с возможно полной регламентацией, которая состоит:

- в точно предписанной программе движений (техника движений, порядок их повторения, изменения и связи друг с другом);

- в точном нормировании нагрузки и ее динамичном изменении по ходу упражнения, а также в нормировании интервалов отдыха и их чередовании с нагрузками;

- в создании внешних условий, облегчающих управление действиями ребенка (распределение групп на местах занятий, использование пособий, снарядов, тренажеров, способствующих выполнению учебных заданий, дозированию нагрузки, контролю за ее воздействием, и т.д.).

Метод регламентации направлен на обеспечение оптимальных условий для освоения двигательных умений и навыков, развития психофизических качеств.

Метод круговой тренировки заключается в том, что ребенок как бы передвигается по заданному кругу, выполняя определенные упражнения или задания, позволяющие разносторонне воздействовать на различные мышцы, органы и системы организма. Цель метода состоит в достижении оздоровительного эффекта от упражнений и в повышении работоспособности организма. Упражнения выполняются одно за другим, отдых предусматривается по окончании всего круга.

Выделяются три метода с интервалами в круговой тренировке (М. Шолих):

- воздействие на разные группы мышц или системы жизнедеятельности организма на каждой из "станций" круга;

- подбор упражнений в соответствии с целями и задачами физической подготовки;

-использование упражнений с различными предметами, в том числе с мячами. Используя интервальный метод круговой тренировки, учитывают следующее.

•Тренировочную нагрузку на занятии целесообразно повышать постепенно - от 50% до максимально возможной для каждого ребенка. Повышать нагрузку можно за счет увеличения количества упражнений.

• Оптимальное количество "станций" - от шести до восьми - десяти; при этом необходимо постепенно повышать темп выполнения упражнений, с учетом индивидуальных способностей ребенка, до максимального.

• Перед переходом на очередную "станцию" необходимо отдыхать примерно 1 минуту (Е. Талага).

Широко используются в системе физического воспитания и общедидактические методы: наглядные, вербальные (словесные), практические.

Наглядные методы формируют представления о движении, чувственные восприятия и двигательные ощущения, развивают сенсорные способности; вербальные (словесные) методы активизируют сознание ребенка, способствуют более глубокому осмыслению поставленных перед ним задач, осознанному выполнению физических упражнений, пониманию их содержания, структуры, самостоятельному и творческому использованию их в различных ситуациях; практические методы обеспечивают проверку двигательных действий ребенка, правильности их восприятия, моторных ощущений. Практические методы жестко регламентированы.

В практике работы с дошкольниками к ним относят также игровой и соревновательный методы, которые широко применяются в физическом воспитании.

Игровой метод дает возможность совершенствовать двигательные навыки, самостоятельные действия, проявления творчества. Игровые действия развивают познавательные способности, морально-волевые качества, формируют поведение ребенка. Наиболее активно этот метод используется в младших группах, но и в работе со старшими дошкольниками применяется достаточно широко.

Соревновательный метод используется во всех возрастных группах. Перед малышами ставится задача типа "Кто быстрей принесет флажок", "Кто дальше бросит мяч". В старших группах этот метод позволяет совершенствовать движения, развивать творчество (Л. Коровина).

При обучении движениям все методы взаимосвязаны. Каждый из них включает в себя систему приемов, которые объединяются для решения обучающих задач.

Прием - составная часть, детально дополняющая и конкретизирующая метод. При обучении детей используются разнообразные приемы. Они направлены на оптимизацию усвоения движений, осознание двигательной задачи, индивидуальное развитие каждого ребенка.

Приемы должны соответствовать программному содержанию двигательного материала, возрастным и типологическим особенностям, степени владения движениями, общему развитию ребенка. Целесообразный подбор приемов позволяет воздействовать на все анализаторные системы, активизировать сознание, самостоятельность и творчество при выполнении двигательных заданий.

В методике физического воспитания используются общедидактические приемы.

Приемы наглядного метода разнообразны. Наглядно-зрительные приемы включают правильный, четкий показ образца движения или отдельных его элементов; подражание образцам окружающий жизни; использование зрительных ориентиров для формирования ориентировки в пространстве; использование кино- и видеофильмов, фотографий, графиков, рисунков, телепередач и т.д.

Тактильно-мышечная наглядность основана на непосредственной помощи воспитателя, который путем прикосновения к ребенку уточняет и направляет положение отдельных частей его тела. Например, воспитатель проводит рукой по спине ребенка, чтобы тот перестал сутулиться и принял физиологичное положение тела, или помогает ребенку наклониться пониже, если тот затрудняется сделать наклон вперед. Использование этого приема должно быть кратковременным. В противном случае ребенок привыкает к помощи взрослого и не стремится к самостоятельному качественному выполнению движения.

Предметная наглядность включает использование предметов, пособий для формирования представлений о движении, способствует контролю и коррекции положения тела при выполнении упражнений. Так, для формирования правильной осанки используют ходьбу с мешочком на голове, общеразвивающие упражнения с палкой и т.д.

Наглядно-слуховые приемы осуществляют звуковую регуляцию движений, которые выполняются под музыку, песни, ритм бубна, барабана, прибаутки, стихотворения. Использование слуховой наглядности не только улучшает качество движений, регулирует темп и ритм, но и вызывает у ребенка эмоциональный подъем, стимулирует желание выполнять движения.

Приемы вербального (словесного) метода играют важную роль при обучении ребенка движению. Используются приемы краткого одновременного описания и объяснения физических упражнений. Они опираются на двигательный и жизненный опыт ребенка, его представления. Это пояснения, сопровождающие конкретный показ движения или его отдельных элементов; указания о выполнении движения; беседа, предваряющая введение новых физических упражнений и подвижных игр; уточняющая сюжет подвижной игры или последовательность двигательных действий и т.п.; вопросы, которые воспитатель задает ребенку до начала выполнения физических упражнений, чтобы выяснить, насколько он осознал последовательность выполнения двигательных действий, или проверить имеющиеся представления об игровых действиях, образах сюжетной подвижной игры, уточнить игровые правила.

В физическом воспитании широко используются команды, распоряжения, сигналы, например "Равняйсь", "Раз, два, три - беги!" и т.д. Они требуют различной интонации, динамики и выразительности.

В физическом воспитании дошкольников используются считалки. С раннего детства и до вступления в юность с их помощью выбирают водящих в играх. Считалка не знает сословных барьеров и границ. Она способствует выработке таких необходимых человеку качеств, как честность, благородство, чувство товарищества (этический фактор). И, наконец, само произведение в хорошем исполнении, в атмосфере романтической увлеченности игрой доставляет наслаждение, вырабатывает чувство ритма, необходимое в песне, танце, в работе (эстетический фактор). Следовательно, считалка выполняет познавательную, эстетическую и этическую функции, а вместе с играми, прелюдией к которым она чаще всего выступает, способствует физическому развитию детей (М. Мельников). Музыкальность, ритмичность, художественность считалок вызывают у детей эмоциональный отклик. Они легко запоминаются и используются в самостоятельных играх.

К словесным приемам относится образный сюжетный рассказ. Он чаще всего используется для объяснения сюжетных подвижных игр. Сюжет рассказа, его содержание должны быть понятны детям, поэтому этот прием требует планирования и продумывания педагогом предшествующей работы. Это поможет сформировать у ребенка представление об обыгрываемом сюжете. Педагог проводит наблюдения в природе, живом уголке за поведением птиц, животных; читает художественную литературу, показывает диафильмы, видеофильмы, кинофильмы - так у ребенка формируются представления, необходимые для успешного проведения игры. Сюжетный рассказ занимает те же отведенные методикой на объяснение 1,5-2 минуты, а иногда даже меньше. Воспитательный же эффект высок; у ребенка разминаются воссоздающее воображение, фантазия. Сюжетный рассказ способствует вхождению в образ, воспитанию выразительности движений (Э. Степаненкова, Т. Шубина и др.). Приведем пример игры "Воробушки и автомобиль".

Дети садятся на стулья, и воспитатель начинает рассказывать: "Жили-были маленькие серенькие воробушки. В ясный солнечный день они летали по саду и искали насекомых или зернышки. Подлетали к лужице, пили водичку и снова улетали. Вдруг появился большой красный автомобиль и загудел: "Би-би-би". Воробушки испугались и улетели в свои гнездышки. Давайте поиграем в такую игру. Вы будите маленькими воробушками, стулья - вашими гнездышками, а я - автомобилем. Воробушки, вылетайте! Как только автомобиль загудит: "Би-би-би", все воробушки должны лететь в гнездышки".

Такой образный сюжетный рассказ занимает меньше минуты. Воспитатель играет вместе с детьми, исполняя роль и воробушка, и автомобиля. Малыши не замечают такого перевоплощения. Они с удовольствием входят в образ, иногда дополняют его отдельными действиями: клюют зернышки, приговаривая: "Клю-клю", пьют водичку, попискивая: "Пи-пи".

Педагог следит за образным выполнением действий, напоминает, что надо использовать всю площадку, летать красиво, имитировать движения эмоционально и выразительно, действовать по сигналу. Проводя игру, необходимо постоянно напоминать ребенку об игровом образе. Значительно оживляют игру атрибуты: головные уборы с изображением птичек, руль автомобиля и т.д.

Сюжеты в зависимости от возраста ребенка усложняются. Так, в средней группе интересно проходит игра "Козлята и волк". Приведем пример образного сюжетного рассказа педагогом при объяснении данной игры.

"Жила-была мама-коза с крутыми рогами, ласковыми и добрыми глазами, гладкой серой шерсткой. У козы были маленькие козлята. Мама любила своих козлят, играла с ними. Козлята весело бегали, прыгали по двору. Когда мама уходила пощипать травку, она наказывала детям сидеть в домике и никому дверь не открывать, особенно злому волку. "Когда я вернусь, то постучу в дверь и спою песенку: "Козлятушки, ребятушки, отворите-ка, отоприте-ка, ваша мама пришла, молочка принесла". Огромный серый волк очень хотел поймать маленьких козлят. Он подслушал песенку мамы-козы и решил обмануть козлят. Только мама-коза за порог, а серый волк тут как тут. Стучит в дверь и приговаривает грубым голосом: "Козлятушки, ребятушки, отворите-ка, отоприте-ка, ваша мама пришла, молочка принесла". Спел он песенку и ждет. А козлята услышали грубый голос и догадались, что это волк. "Слышим, слышим, - закричали они, - не мамин голосок, уходи, злой волк, не откроем тебе дверь". Так и ушел волк обратно в лес. А тут и мама пришла и запела ласковым, нежным голоском: "Козлятушки, ребятушки, отворите-ка, отоприте-ка, ваша мама пришла, молочка принесла". Открыли козлятки дверь маме. Рассказали, что приходил серый волк, но они его в дом не пустили. Мама похвалила послушных детей, потом напоила их молочком. И стали они на дворе бегать, прыгать и играть".

Педагог берет на себя роль мамы-козы, выбирает из числа детей волка, остальные изображают козлят. Взрослый напоминает детям, что "открывать дверь маме" можно только после того, как прозвучат последние слова песенки. Сюжетные рассказы используются во всех возрастных группах. Нередко педагогу бывает сложно придумать объяснение игры. Для облегчения задачи можно использовать стихи. Например:

Вышла курочка-хохлатка,

С нею желтые цыплятки.

Квохчет курочка: "Ко-ко,

Не ходите далеко".

"Цыплятки" гуляют по лужайке, собирают "зернышки, пьют водичку из лужицы". Приближаясь к "кошке", курочка говорит:

На скамейке, у дорожки,

Улеглась и дремлет кошка.

"Цыплятки" подходят к "кошке" близко, "курочка" говорит:

Кошка глазки открывает...

Мяучит: "Мяу-мяу!" –

И цыпляток догоняет.

Психолого-педагогические исследования свидетельствуют о готовности детей 4, 5 и особенно 6 лет к осознанию задач разнообразной доступной им двигательной деятельности. Это позволяет широко использовать словесные приемы при обучении. Слово повышает не только скорость овладения движением, но и его качество.

Важную роль в формировании двигательных навыков играет активизация идеомоторных представлений посредством словесной инструкции. Идеомоторный акт - переход представления о движении мышц в реальное выполнение этого движения. Возникающие представления о движении вызывают нервные импульсы, обеспечивающие осознанность движения. А.И. Пуни, раскрывая роль представлений в формировании двигательных навыков, подчеркивает их тренирующее воздействие. Основу идеомоторных представлений составляет известное положение И.П. Павлова: "Раз вы думаете об определенном движении (т.е. имеете кинестезическое представление), вы его невольно, этого не замечая, производите".

Результативность формирования двигательных навыков у ребенка во многом зависит от степени осознанности им содержания и структуры упражнения, последовательности его выполнения.

Воспитатель в процессе формирования двигательных навыков использует разнообразные приемы активизации идеомоторных представлений. Так, после стабилизации навыка ребенку предлагают вспомнить и рассказать о последовательности выполнения упражнения. Для облегчения выполнения задания ему предлагают план-схему: "Вспомни и расскажи, как выполняется упражнение хлопок о колено. Какое исходное положение ног, рук? С чего начинается и как заканчивается упражнение?". Ребенок говорит: "Исходное положение - ноги на ширине плеч, руки внизу. Поднимаю руки вверх, опускаю на поднятое правое колено, потом поднимаю руки вверх и опускаю вниз". Иногда он пытается сопровождать объяснение упражнения его выполнением. Слова и одновременное движение являются выражением зрительно-двигательного представления и облегчают ответную реакцию на задание. Перед выполнением движения педагог может предложить ребенку напомнить, как это сделать про себя, а затем выполнить его.

Частое обращение к вербальным приемам позволяет педагогу использовать их не только при выполнении знакомых упражнений, но и при объяснении новых комбинаций движений. Так ребенок учится свободно ориентироваться в словесных заданиях и придумывать новые комбинации из знакомых ему двигательных элементов.

Приемы, относящиеся к практическому методу, направлены на формирование практических двигательных навыков, самостоятельное использование их в игровой и жизненной ситуации, а также на обогащение ребенка знаниями, позволяющими осознанно применять усвоенные навыки.

Направляя практическую деятельность ребенка, педагог одновременно решает образовательные задачи, развивает его умственно, активизирует творчество: он предлагает придумать варианты физических упражнений и подвижных игр, свои собственные движения, которые можно выполнять одному или с группой детей, с предметами и без них; свои игры, а также имитационные движения.

Дети выполняют эти задания с удовольствием. Они совершенствуют и осознанно используют собственный двигательный опыт, закрепляют знания о технике движений, пространственном положении частей тела, совершенствуют телесные представления; прислушиваются к ним, понимают и корректируют выполняемые движения, усваивают знания о воздействии физических упражнений на организм, повышают свое кинестетическое образование, учатся ориентироваться в пространстве и целенаправленно выполнять двигательные действия, приобретают организаторские навыки.

Все методы и приемы обучения играют важную роль в формировании двигательных навыков и используются в комплексе.

Похожие работы

... в условиях семьи. Следующая глава раскрывает практическое исследование эффективности данной проблемы. ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СЕМЬИ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ (НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С №14 «ГНЕЗДЫШКО») В настоящее время дети часто испытывают «двигательный дефицит», то есть количество движений, ...

... , что позволит ему направлять студентов в оптимальное русло работы по осмыслению нового материала. В ходе изучения особенностей организации самостоятельной работы студентов педагогического колледжа при овладении курсом методики физического воспитания и развития детей была отражена актуальность проблемы, определены цель, предмет и объект исследования. Были изучены и проанализированы: - ...

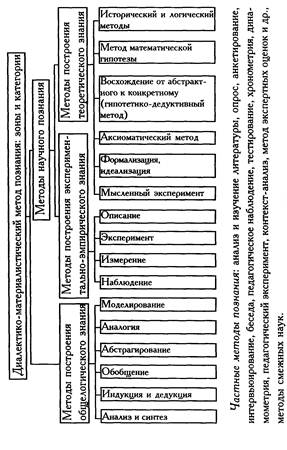

... и других общенаучных дисциплин, которые функционально дополняют теорию и методику физического воспитания и, преломляясь в ней, стимулируют дальнейшее развитие соответствующих смежных наук. Содержание современной теории и методики физического воспитания как учебной дисциплины можно представить в виде трех разделов: "Общие основы", "Методика физического воспитания в различные периоды жизни" и " ...

... например анкеты-интервью. На стр. 143 дана развернутая характеристика лишь анкетирования: во-первых, оно является наиболее распространенным методом в теории и практике физического воспитания; во-вторых, владение методикой анкетирования дает исследователю основной объем знаний и умений для овладения другими методами опроса; в-третьих, анкетирование более доступно основной массе исследователей, не ...

0 комментариев