Навигация

Диагностика взаимоотношений в спортивной команде

3. Диагностика взаимоотношений в спортивной команде

Психология не может стать прочной

и точной, как физические науки,

если не будет базироваться на эксперименте и измерении.

Д.М. Кеттел [3].

Становление и развитие психодиагностики происходит в конце XIX в. Оно связано с зарождением дифференциально-психологического изучения человека, которое складывалось под влиянием запросов практики. В конце XIX века оформилась "индивидуальная психология", целью которой было изучение индивидуальных особенностей человека с помощью экспериментально-психологических методов. Первыми достижениями индивидуальной психологии были исследования учеников В.Вундта: Э.Крепелина, Д.Кеттела, а также других ученых – А.Бине, А.Лазурского.

Одно из значений термина "диагноз" в переводе с греческого языка — "распознавание". Диагностика понимается как распознавание чего-либо (например болезни в медицине, отклонения от нормы в дефектологии, неисправности в работе какого-либо технического средства и т.д.).

Спортивная психодиагностика - это прикладной раздел психологии спорта, предметом которой являются измерение и контроль психических особенностей спортивной деятельности и ее исполнителей - спортсменов.

Практическое использование психодиагностики в спорте позволяет решать следующие задачи:

- обеспечить отбор спортсменов и снизить субъективный отсев из команд;

- определять степень и уровень готовности спортсмена и команды к предстоящим соревнованиям;

- разработать адекватные методы индивидуальной подготовки спортсменов, а соответственно сократить время и затраты на спортивную подготовку;

- разработать и предложить тренеру индивидуальные рекомендации по работе со спортсменом или командой.

Современная социальная психология обладает значительным арсеналом различных методов и методик, число которых продолжает расти. К известным методикам следует отнести социометрию, систему взаимооценок и самооценок, различные «рейтинговые» шкалы, социодраму, наблюдения, беседы, интервью, анкеты. Здесь дается краткое описание, техника применения и обработка некоторых из них.

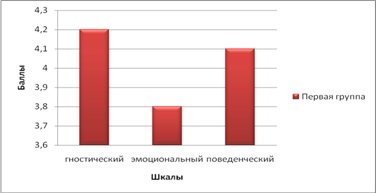

1) Методика исследования отношения спортсменов к тренеру. Для выявления отношений спортсменов к тренеру можно использовать шкалу «ТС-1», разработанную и описанную Ю. Л. Ханиным и А. В. Стамбуловым (1967 г.).Суть ее состоит в том, что спортсмен, отвечая «да» или «нет» на 24 утверждения шкалы, в конечном счете дает оценку тренеру по трем параметрам взаимоотношений:

1) гностическому, характеризующему тренера с профессиональной стороны;

2) эмоциональному, отражающему роль тренера в создании хороших отношений, поддержке, внимании и т. д.;

3) поведенческому, создающему представление об особенностях внешнего поведения и общения тренера со своими учениками.

2) Социодрама. Метод социодрамы почти не нашел применения при изучении межличностных отношений в спорте.

Основное содержание этого метода заключается в том, что психолог или тренер, определив рамки действия и распределив роли между членами команды, предлагает спорт-

смену в той или иной заданной ситуации в соответствии с принятой ролью вести себя так, как:

— повел бы себя в жизни;

— хотелось бы вести себя;

— ждут близкие люди.

Проигрывание ролей происходит импровизированно, без всякой подготовки. Спонтанные высказывания субъекта, которому «подыгрывают» психолог или тренер, члены спортивной группы, помогают ему освободиться от напряжения. В то же время социодрама позволяет вскрыть конфликтные отношения в группе, восстановить ее равновесие, найти психологическое объяснение различным поступкам субъекта, выявить причины негативных эмоций.

3) Социометрия. Самым популярным и широко распространенным методом исследования взаимоотношений в спортивных командах является метод социометрии. Его популярность, видимо, объясняется не только простотой, доступностью проведения, но и надежностью полученных данных.

«Малой группой» в спорте является любая спортивная команда, бригада спортсменов, спортивный класс, учебная группа в ДЮСШ и др. В малых группах люди общаются лицом к лицу, что дает им возможность непосредственно воспринимать друг друга и строить взаимоотношения на основе эмоционально переживаемых межличностных взаимоотношений. Удобным методом изучения взаимоотношений в спортивных командах является социометрия. Ознакомиться с методикой социометрии полезно каждому практическому работнику сферы спорта. Знание принципов социометрии помогает руководителю в принятии управленческих решений, а тренеру — в его воспитательной деятельности, в создании сплоченной команды и руководстве ею во время тренировок и соревнований. Социометрия предназначена для изучения особенностей межличностных взаимоотношений, образующих так называемую социально-психологическую структуру группы.

Краткое описание методики. Основной инструмент методики — социометрические критерии (вопросы), которые предназначены для выявления особенностей межличностных отношений членов группы. Предлагаются два типа критериев — формальные и неформальные.

Социально-психологическая структура малой группы определяется с помощью количественного и сравнительного анализа ответов испытуемых минимум на два вопроса — на один формальный и один неформальный. Максимальное число критериев в опыте: для детей и подростков 1-3, студентов 2-4, для взрослых и пожилых людей — не более 7 критериев. Число выборов (d) может быть ограниченным («Выберите только одного (двух, трех..., не более пяти) членов группы...») либо неограниченным (в этом случае теоретически возможным число выборов равно (N-X), где JV — число членов изучаемой группы.

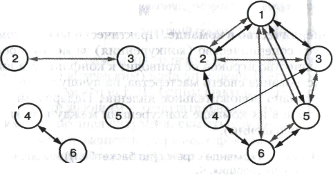

Предлагаются два способа обработки результатов социометрического опроса: 1) табличный способ с помощью социоматрицы выборов 2) графический способ с помощью социограммы или рисунка.

На основе данных социоматрицы выборов подсчитываются два персональных индекса: 1) индекс социометрического статуса члена группы, характеризующий его личное влияние на структуру малой группы; 2) индекс эмоциональной экспансивности, характеризующий потребность испытуемого во влиянии на других членов группы (данный индекс высчитывается при использовании процедуры неограниченного числа выборов из (JV-1) возможности, где N — число членов изучаемой группы). Для процедуры с лимитом выборов данный индекс малоинформативен.

4) Выявление склонности к конфликтным взаимоотношениям.

Для выявления предрасположенности человека к конфликтным взаимоотношениям в совместной спортивной деятельности применяется тест Томаса, адаптированный в нашей стране проф. Н. В. Гришиной. В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас описывает каждый из пяти перечисленных возможных вариантов в 12 суждениях о поведении индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее типичным для характеристики его поведения.

Обработка данных опроса. За каждый ответ А или Б приписывается один балл. Количество баллов, набранных испытуемым по каждой шкале, дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. Тест можно использовать в групповом варианте — как в сочетании с другими тестами, так и отдельно. Затраты времени на опрос одного испытуемого — не более 15-20 мин.

5)Социально-психологический анализ взаимовлияний в команде.

Для этого теста используется ряд заданий:

Задание 1. Анализ ситуаций общения тренера со спортсменами в ходе соревнования.

Задание 2. Анализ конфликтов во взаимоотношениях спортсменов.

Задание 3. Предупреждение и разрешение конфликтов в общении членов команды.

Задание 4. Организация социально-психологического тренинга взаимовлияний в команде.

6)Социально-психологические методы формирования и изучения командной сплоченности.

Считается, что сплоченность игроков команды влияет на успешность ее соревновательной деятельности. Однако в практике спорта встречаются и обратные примеры, особенно в профессиональных командах.

Командная сплоченность является социально-психологическим групповым феноменом, объективно выражающимся в сыгранности, а субъективно — в чувстве общности членов команды, обозначаемом в речи словом «Мы» и противопоставлением себя соперникам словом «Они».

Используются задания:

Задание 1. Принципы и упражнения для формирования командной сплоченности.

Задание 2. Измерение психологической атмосферы в команде.

Задание 3. Изучение привлекательности команды для спортсменов.

Задание 4. Изучение влияния соревнований на личность спортсменов.

Задание 5. Изучение влияния зрелищных эффектов на психику соревнующихся спортсменов.

Задание 6. Изучение отношения спортсменов к конкретному соревнованию.

Психодиагностика личности оказывает помощь учителю и воспитателю в решении большинства как принципиальных, так и ситуативных вопросов. Важно, чтобы школьный психолог, консультирующий педагога, обладал не только высокой общеметодической компетентностью, но и понимал существо тех проблем, на решение которых направлена его помощь.

Похожие работы

... успешного выступления команды это не обязательно. Факторами, влияющими на возникновение напряженности и конфликтом в межличностных отношениях, являются: • недостаточная сплоченность членов команды; • наличие несовместимости на психофизиологическом, психологическом или социально-психологическом уровне; • несоответствие квалификации спортсменов поставленной задаче; • присутствие в ...

... подобной формы проведения групповой работы с хоккеистами не случаен, так как именно тренинг позволяет, во-первых, осуществить психологическое сопровождение тренировочного процесса, во-вторых, в таких занятиях эффективнее усваивается новая информация и вырабатываются необходимые профессиональные навыки. Подводя промежуточный итог, следует заметить, что только комплексная работа, включающая и ...

... подготавливается в присутствии других людей и при их участии. На формирование взаимоотношений между спортсменами в спортивной команде влияет воздействие объективных и субъективных факторов, а также роль социально-психологических факторов. Одним из таких факторов является социально-психологический феномен лидерства. 2. В любой группе, общности, объединяемой едиными интересами, целями, настроениями ...

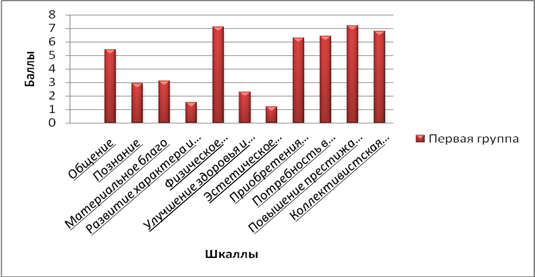

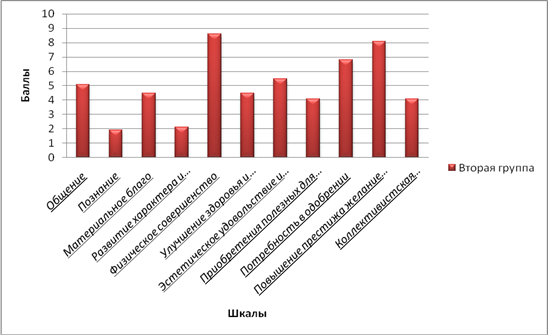

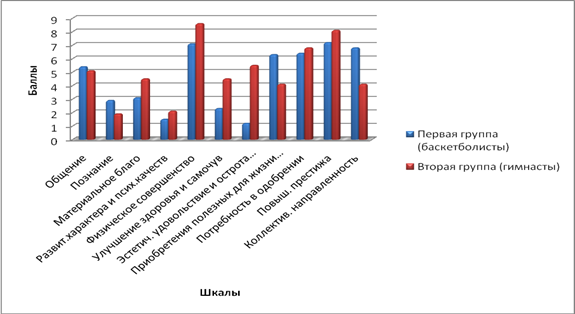

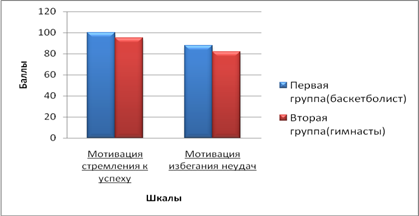

... . Выводы и предложения В ходе проведенного исследования мы пришли к выводам, что существуют различия в показателях мотивации между спортсменами подросткового возраста, занимающимися командными и индивидуальными видами спорта. Так, у спортсменов командного спорта, в отличие от индивидуалов преобладают мотивы коллективистской направленности и приобретения полезных для жизни умений и навыков. У ...

0 комментариев