Навигация

2. Технологический раздел

2.1 Текущее состояние разработки

Мишкинское месторождение находится на III стадии разработки.

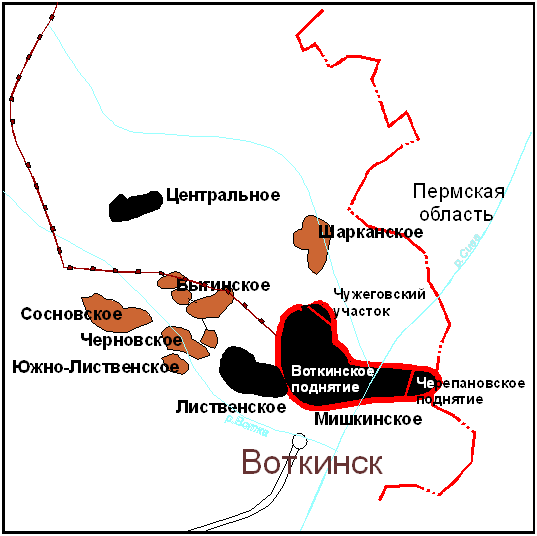

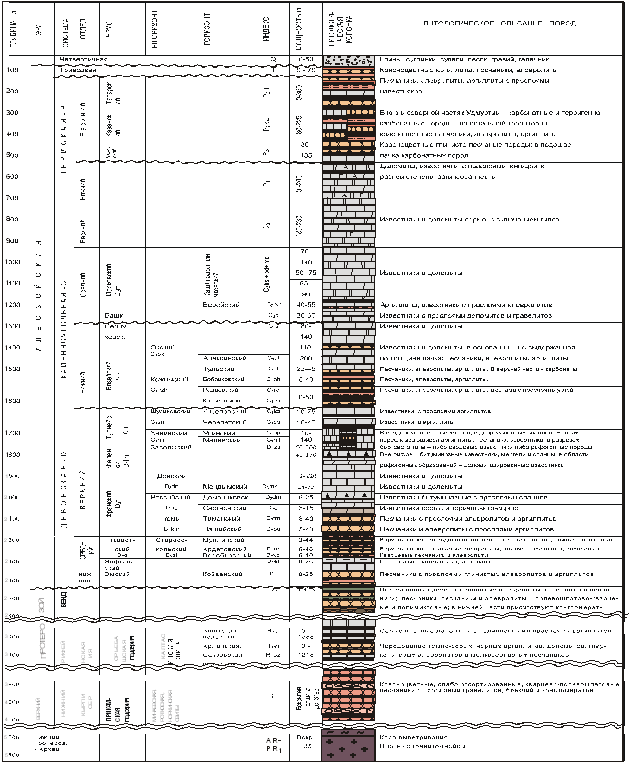

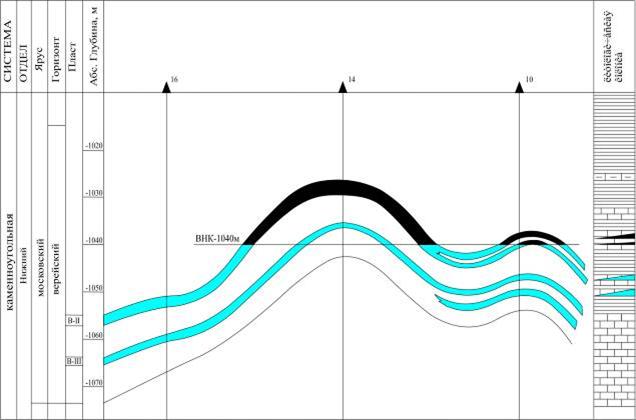

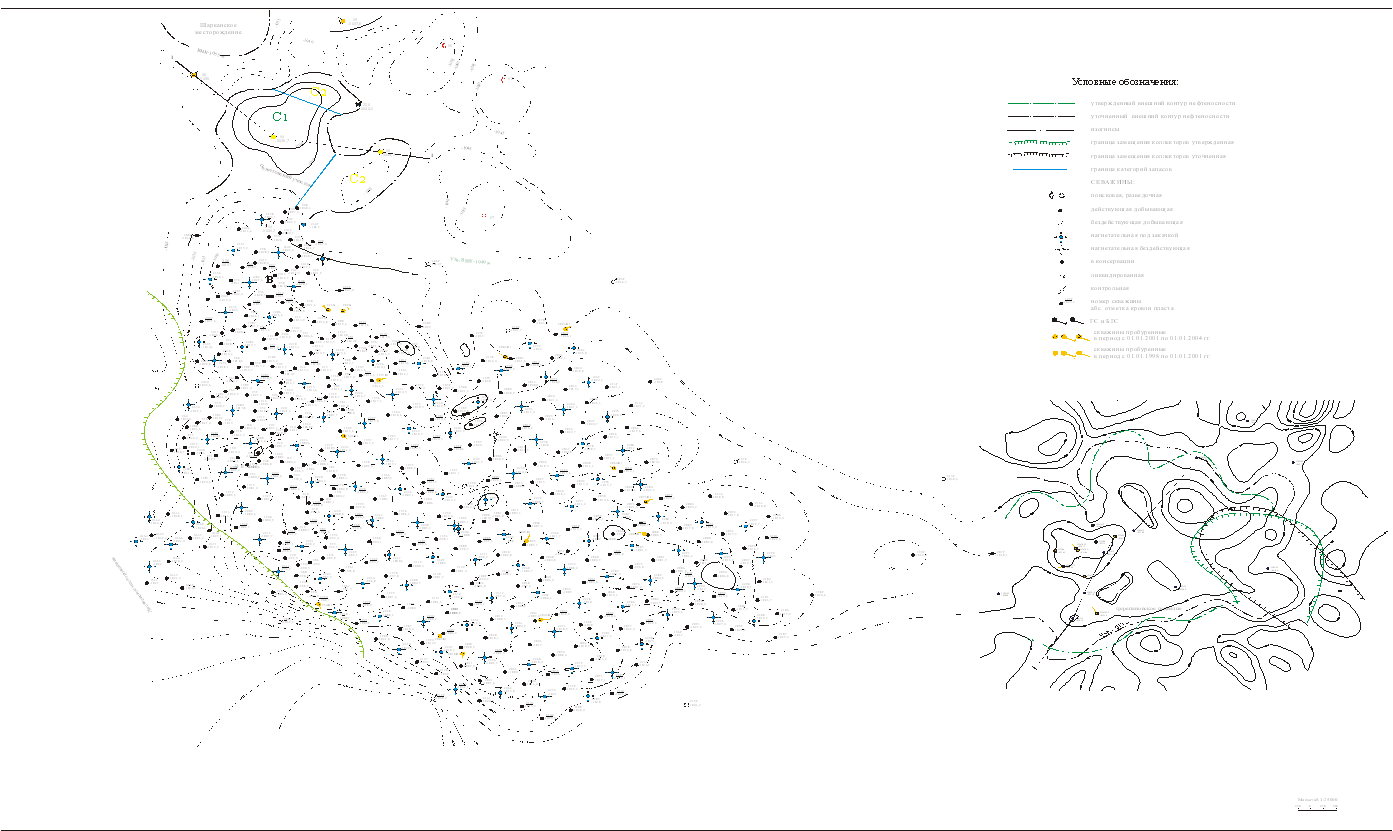

На Мишкинском месторождении, согласно технологической схеме, выделено 4 объекта разработки: верейский (I) – пласты В-II, B-III верейского горизонта, башкирский (II) – пласт А4 башкирского яруса, визейский (III) – пласты С-II–C-VII визейского яруса и турнейский (IV) ) – пласты Ct-III, Ct-IV турнейского яруса. В разработке находятся два поднятия Воткинское и Черепановское.

По I, II и III объектам технологической схемой предусматривался переход от реализованной треугольной сетки 500×500 м (семиточечный площадной элемент) к уплотненной сетке 250×500 м (тринадцатиточечный площадной элемент).

Уплотнение практически полностью реализовано на II и III объектах и частично на I объекте, где переход на сетку 250×500 м произведен в западной части Воткинского поднятия. Непробуренные проектные скважины в основном располагаются на периферийных участках объектов, а также в элементах где предусматривался переход на уплотняющую сетку.

В 2000 году ТКР утвержден отчет по теме "Дополнение к технологической схеме разработки Мишкинского месторождения (Черепановское поднятие)" (протокол ТКР № 15 от 23.11.2000 г.).

Утвержденный вариант предусматривал следующие основные положения:

- выделение двух эксплуатационных объектов разработки: верейский и турнейский;

- разработка верейского объекта самостоятельной сеткой вертикальных и горизонтальных скважин 400×400 м при площадной системе заводнения;

- разработка турнейского объекта имеющимися разведочными скважинами с довыработкой запасов боковыми горизонтальными стволами;

- общий фонд скважин – 48, в т.ч. добывающих – 35, нагнетательных - 13;

- фонд скважин для бурения – 42, в том числе 23 горизонтальные;

- резервный фонд – 6 скважин;

- механизированный способ эксплуатации.

Сопоставление фактических показателей разработки по Мишкинскому месторождению за период 2002-2006 г.г. проведено в соответствии с проектными документами: "Технологическая схема разработки Мишкинского нефтяного месторождения" от 1986 года (верейский, башкирский и яснополянский объекты); "Дополнение к технологической схеме разработки Мишкинского месторождения с разбуриванием черепетской залежи горизонтальными скважинами" от 1995 года (турнейский объект); "Дополнение к технологической схеме Мишкинского месторождения (Черепановское поднятие)" от 2000 года; "Авторский надзор за разработкой Мишкинского месторождения" от 2001 года и 2004 года.

2.2 Технико-эксплуатационная характеристика фонда скважин

Добыча нефти ведется механизированным способом. Коэффициент использования фонда составляет 0,927. По состоянию на 01.07.2007 г. на месторождении числится 1300 скважин. Из них 877 добывающих, в том числе 813 действующих, 248 нагнетательных, в том числе 216 действующих, 92 контрольных и 26 поглощающих скважины (серпуховские отложения), 33 скважины в консервации и 25 ликвидированы. Характеристика фонда скважин приведена в таблице 8. Общий добывающий фонд месторождения составляет 877 скважин, в т.ч. 813 скважин эксплуатационного фонда, 33 в консервации и 24 ликвидированы. Из скважин эксплуатационного фонда действующими являются 813, в бездействии находится 64 скважины, основной способ добычи ШГН (650 скв. – 80%).

Таблица 8. – Характеристика фонда скважин по состоянию на 01.07.2007 г.

Разработка месторождения осуществляется при поддержании пластового давления. Для этих целей пробурено 246 нагнетательных скважин, 129 скважин переведены из добывающих, 4 скважины возвращены с других пластов. По состоянию на 1.01.07 г. эксплуатационный нагнетательный фонд состоит из 246 скважины, из которых под закачкой находятся 216, в бездействии – 18.

2.3 Осложнения при эксплуатации скважин, оборудованных ЭЦН

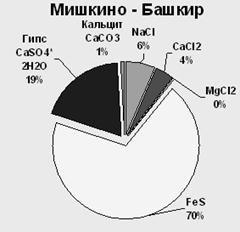

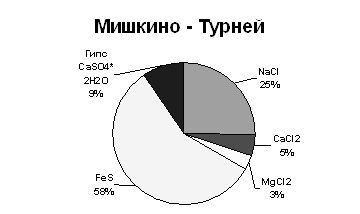

В данный момент на Мишкинском месторождении 17 % фонда эксплуатируется установками электроцентробежных насосов, в основном этот фонд является высокодебитным и отказы на этих скважинах сопровождаются большими затратами. В процессе эксплуатации скважин оборудованных УЭЦН приходится неизбежно сталкиваться с проблемами снижения производительности, нестабильной работой насоса, заклиниванием УЭЦН . Анализируя распределение отказов УЭЦН за 2008 год по причинам (график 1), видим что основной и главной причиной является засорение механическими примесями рабочих органов установок (составляет 47 % от общего числа отказов), далее– снижение производительности УЭЦН и заклинивание рабочих агрегатов установки. Химический состав механических примесей будет различным в зависимости от объекта разработки (рис. 3,4,5), но для всех объектов характерна одна картина, это высокое содержание сульфидов железа которое колеблется от 50 до 70%, такое высокое содержание не может не влиять на нормальную работу оборудования, далее по содержанию преобладают гипс и соли. Эти отложения называют сульфидосодержащими отложениями: в условиях месторождений Удмуртии это, в основном, гипсосульфидоуглеводородные (CaSO3 + FeS + АСПО) и карбонатосульфидоуглеводородные (CaCO3 + FeS + АСПО) отложения. Сульфид железа представляет собой рыхлую черную массу, которая хорошо агрегатируется с другими солями и АСПО, часто играет роль стимулятора образования солей и АСПО в зоне приема насоса, забивая при этом фильтры и рабочие органы насосов, которые в обычных условиях находятся ниже интервала образования АСПО. Работы многих ученых нефтяной отрасли и данные промысловых исследований показывают, что сульфиды железа образуются в большей части в призабойной части пласта при наличии железосодержащей воды и сероводорода в результате изменения термобарических условий при движении жидкости. Образованные "хлопья" сульфида железа, соединяясь с кристаллами других солей и агломератами АСПО, образуют сульфидосодержащие осадки на поверхности оборудования и рабочих органах насосов.

Причины отказов УЭЦН

Интенсивное перемешивание пластовых жидкостей в рабочих органах насосных установок и последующая адсорбция природных стабилизаторов на межфазной поверхности приводит к тому, что в массе самой жидкости и на поверхности оборудования образуются кристаллы и агрегаты самых различных солей в сочетании с мех. примесями и АСПО, приводящие в конечном счете к отказу насосного оборудования.

Наиболее эффективными методами борьбы с солеотложениями в ПЗП, в скважинах и скважинном оборудовании являются методы предупреждения отложений. В зависимости от условий образования и разновидности и химического состава солей методы предупреждения солеотложений могут быть самыми различными. Однако после группирования их по основным направлениям работы по борьбе с наиболее часто встречающимися солями можно назвать следующие методы предупреждения солеотложений:

- прогнозирование интенсивности солеотложений

- обработка призабойных зон ингибиторами солеотложений ( или бактерицидами-поглотителями сероводорода для предупреждения отложений сульфида железа)

- постоянно дозировать в затрубное пространство скважин соответствующие ингибиторы

- периодически заливать в затрубное пространство расчетное количество ингибитора

- для ППД применять вместо пресной воды подтоварную

- периодически обрабатывать закачиваемую в систему ППД воду бактерицидом для снижения в пласте СВБ и сероводорода.

Эффективность данных методов обработки не всегда дает необходимый результат, а применение новых высокоэффективных методов экономически не выгодны или технологически невозможны.

Похожие работы

... скважин по жидкости выше плановых показателей. 2.4. Выбор и обоснование применения предлагаемых технических решений 2.4.1. Анализ применяемых на Мишкинском месторождении мероприятий по интенсификации добычи нефти Эксплуатация нефтяных месторождений сопровождается ухудшением проницаемости пород коллекторов в призабойной зоне скважин. Одной из причин такого ухудшения является отложение ...

0 комментариев