Навигация

Особенности развития коммуникативной сферы детей с ЗПР

1.2 Особенности развития коммуникативной сферы детей с ЗПР

Развитие общения – необходимое условие для формирования готовности к школьному обучению. Дети с ЗПР оказываются по многим характеристикам неспособными к систематическому усвоению знаний, умений, навыков. Запас знаний об окружающей их естественной и социальной среде у них крайне скуден, они не могут рассказать о свойствах и качествах предметов, даже часто встречавшихся в их опыте; умственные операции недостаточно сформированы, в частности, они не умеют обобщать и абстрагировать признаки, а их грамматическое оформление неполноценно; интерес к учебной деятельности четко не выражен, познавательная направленность или не обнаруживается, или весьма нестойка, преобладает игровая мотивация; плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться требованиям учителя и соблюдать школьный режим, что мешает нормальному осуществлению учебной деятельности. Трудности в обучении, связанные с неподготовленностью детей, усугубляются ослабленным, функциональным состоянием их центральной нервной системы, ведущим к снижению работоспособности, быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости.

Клинические наблюдения и психологические исследования прежних лет свидетельствуют о недостаточном развитии эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР, что является основной характеристикой при функциональной и органической недостаточности центральной нервной системы.

В педагогической практике поведение младших школьников с ЗПР не соответствует возрасту, преобладают мотивы игровой деятельности, не позволяя учебной превратиться в ведущую. Результатом является общее отставание в социальном развитии.

Таким образом, изучение специфики общения ребенка со взрослым имеет исключительное значение в целом для понимания своеобразия формирования психики ребенка с задержкой психического развития.

Проблема общения детей с ЗПР со взрослыми не была частым предметом специального исследования. Вместе с тем клинические и психолого-педагогические работы показывают, что к школьному возрасту дети с ЗПР не достигают определенной зрелости: им не хватает знаний и умений, у них не сформирован необходимый для обучения уровень развития умственных операций, произвольной регуляции, мотивационной готовности (60).

В психолого-педагогических исследованиях установлено, что к школьному возрасту дети с ЗПР не достигают необходимого развития общения: им не хватает знаний и умений в сфере межличностных отношений, у них не сформированы необходимые представления об индивидуальных особенностях людей, страдает произвольная регуляция эмоциональной сферы. У младших школьников с ЗПР выявлено запаздывание по сравнению с нормой формирования социальных отношений.

У детей с задержкой психического развития снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не стремятся получить от взрослых оценку своих качеств в развёрнутой форме, обычно их удовлетворяет оценка в виде недифференцированных определений («хороший мальчик», «молодец»), а так же непосредственное эмоциональное одобрение (улыбка, поглаживание и т.д.). Необходимо отметить, что хотя дети по собственной инициативе крайне редко обращаются за одобрением, но в большинстве своём они очень чувствительны к ласке, сочувствию, доброжелательному отношению. Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, атак же низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности.

У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое количество реакций, направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей социальной роли и положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в различении важнейших черт межличностных отношений. Всё это свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости.

Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей рассматриваемой группы выступает несформированность игровой деятельности. У детей оказываются несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию, а следовательно, недостаточен в плане подготовки их к обучению в школе (30). Дети не готовы к эмоционально теплым отношениям со сверстниками, у них могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, они слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др. Это может происходить по нескольким причинам:

а) недостаточный опыт распознавания собственных эмоциональных переживаний не позволяет ребенку «узнать» состояние;

б) имеющийся у большинства детей с ЗПР негативный опыт взаимодействия со взрослым препятствует прямому и открытому переживанию своего настроения;

в) в тех случаях, когда собственное негативное переживание осознается и ребенок готов о нем сказать, часто ему не хватает для этого словарного запаса и элементарного умения формулировать свои мысли;

г) многие дети с ЗПР, особенно обусловленной педагогической запущенностью, развиваются вне культуры человеческих отношений и не имеют каких бы то ни было образцов эффективного информирования другого человека о своих переживаниях. Нормально развивающимся детям также свойственно недостаточное умение вербализовать свои переживания. Но у детей с ЗПР эта недостаточность выражена в еще большей степени (30).

Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, так и излишнего возбуждения. Дети с ЗПР менее способны к мобилизации сил, чем нормально развивающиеся. Кроме того, такая мобилизация может привести к еще большему истощению. Многие дети с ЗПР легкой формы склонны манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения, целенаправленности, целесообразности действий, применения волевых усилий.

Большинство детей с задержкой психического развития живут в условиях дефицита родительского тепла и любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других.

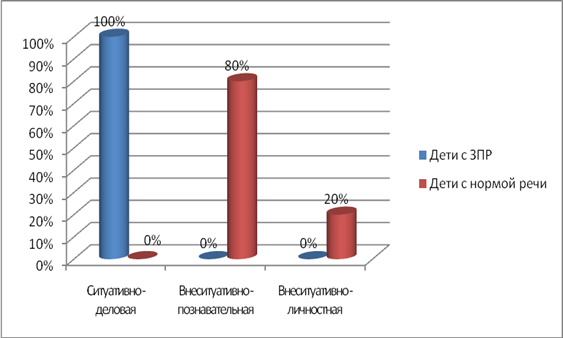

К концу дошкольного детства у детей с нормальным развитием появляется высшая для дошкольников форма общения с взрослыми – внеситуативно-личностная. Сформированность внеситуативно-личностной формы общения к школьному возрасту обуславливает коммуникативную готовность ребенка к школьному обучению.

Возникновение задержек развития связано с действием как разнообразных неблагоприятных факторов социальной среды, так и с различными наследственными влияниями.

Задержка психического развития характеризуется неравномерным формированием процессов познавательной деятельности, недоразвитием речи и мышления, а также присутствием расстройств в эмоционально-волевой сфере. Задержка психического развития проявляется как в эмоционально-волевой незрелости, так и в интеллектуальной недостаточности.

Важнейшей особенностью детей с ЗПР является сниженная активность во всех видах деятельности, что, в свою очередь, может оказаться существенной причиной низких коммуникативных способностей этих детей.

Слабое развитие потребностей социального характера приводит к тому, что и к концу дошкольного возраста дети с большими трудностями овладевают средствами речевого общения даже в тех случаях, когда у них имеется достаточный словарный запас и удовлетворительное понимание обращенной речи

Полноценное развитие детей с ЗПР возможно только при создании самых благоприятных условий для совместной деятельности ребенка и взрослого.

2. Педагогические условия формирования коммуникативной готовности к школе дошкольников с ЗПР

2.1 Организация и исследование особенностей коммуникативной деятельности старших дошкольников с ЗПР

Цель констатирующего эксперимента: изучить особенности коммуникативной готовности детей с ЗПР к школьному обучению.

В соответствии с целью выделены следующие задачи:

1. изучение состояния коммуникативных навыков, форм общения старших дошкольников с ЗПР и нормально развивающихся детей, реализуемых ими в общении со взрослыми и сверстниками

2. Анализ полученных данных.

В качестве экспериментальной базы было выбрано МДОУ д/с №16 комбинированного вида г. Североморск.

Теоретической основой явились методики и тесты, разработанные авторами: Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной, Л.М. Шипициной, М.И. Лисиной

В констатирующем эксперименте приняли участие 10 детей 6–7 лет с задержкой психического развития и 10 нормально развивающихся детей 6–7 лет.

Экспериментальное исследование проходило в несколько этапов:

1. Подбор методик для диагностики коммуникативных навыков детей

2. Проведение диагностических тестов с детьми с ЗПР и с нормально развивающимися детьми.

3. Анализ полученных данных.

Методика «Изучение критериев выбора партнёра для общения» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) (приложение 1).

Таблица 1. Результаты диагностики критериев выбора детьми партнёра для общения

| Уровни | Экспериментальная группа (дети с ЗПР) | Контрольная группа (нормально развивающиеся дети) | ||

| Абсолютная величина | % | Абсолютная величина | % | |

| Высокий | 1 | 10 | 4 | 40 |

| Выше среднего | 1 | 10 | 3 | 30 |

| Средний | 4 | 40 | 2 | 20 |

| Низкий | 4 | 40 | 1 | 10 |

Исходя из результатов, становится ясным, что основной группой мотивов у детей с ЗПР становится как просто наличие положительных качеств или общее отношение к сверстнику. Это говорит о плохо развитой мотивационной сфере дошкольников с ЗПР, преобладании во взаимоотношениях ситуативных мотивов воздействия. В группе есть 2 ребёнка, выделяющие дружеские отношения, но их опыт на других не распространяется.

Методика по определению ведущей формы общения ребенка со взрослым (М.И. Лисина) (приложение 3). Протоколы обследования – приложение 4.

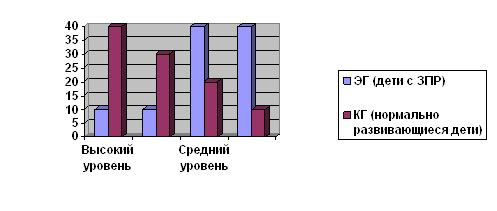

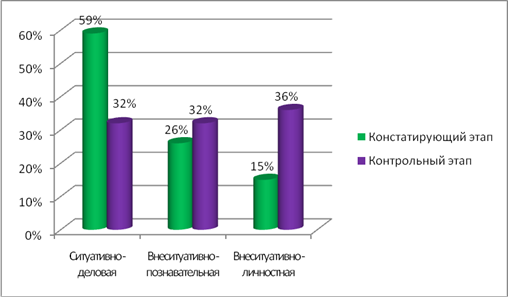

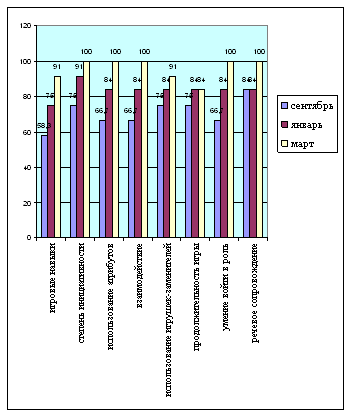

Результаты эксперимента показали, что для старших дошкольников с ЗПР наиболее характерен III уровень сформированности социально-коммуникативных навыков (50% детей); значительная часть детей с ЗПР имели II уровень (30%); на очень низком (IV) уровне оказалось 20% детей и на высоком – ни одного ребенка (0%).

Иная картина наблюдалась у детей с нормальным психическим развитием: наибольшее их количество оказалось на I (высоком) и II (среднем) уровнях развития социально-коммуникативных навыков (30 и 50% соответственно). На низком – III уровне было выявлено 20% детей, очень низкий – IV уровень ни у одного ребенка отмечен не был.

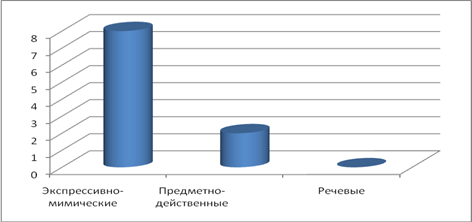

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что для детей с ЗПР характерен более низкий уровень владения социально-коммуникативными навыками в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками. Дошкольники с задержкой психического развития не использовали в своей речи оценочных суждений, не стремились согласовать со взрослым отношение к обсуждаемому, их речевые высказывания практически во всех случаях носят ситуативный характер. Преобладали высказывания об игрушках, животных. По функции это чаще всего были обращения за помощью, вопросы, связанные с деятельностью ребенка; по содержанию высказывания были простыми, не связанными между собой.

Методика на выявление навыков общения лиц с нарушением интеллекта (под редакцией Шипицыной Л.М.) (приложение 5).

После проведения первой серии методики (протоколы в приложении 6) имеем следующие результаты:

Дошкольники с ЗПР

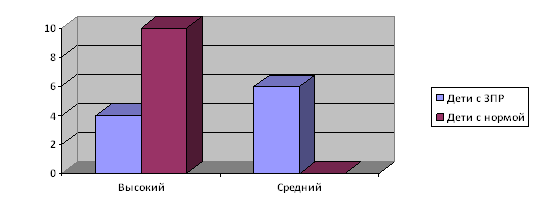

Оценка уровня умений воспринимать речь.

4 ребенка имеют высокий уровень развития умения воспринимать речь, а это значит, что дети адекватно реагируют на просьбы и указания взрослого, умеют слушать и понимает речь, проявляют интерес к говорящему.

6 детей имеют средний уровень развития умения воспринимать речь, а это значит, что дети не всегда реагируют на просьбы и указания, т. к. не всегда понимают, о чём его просят. У этих детей внимание рассеянное, наблюдается пассивность в общении со взрослым.

Низкий уровень развития умения воспринимать речь не выявлен ни у кого.

Дошкольники с нормой развития

Оценка уровня умений воспринимать речь.

10 детей имеют высокий уровень развития умения воспринимать речь, а это значит, что дети адекватно реагируют на просьбы и указания взрослого, умеют слушать и понимает речь, проявляют интерес к говорящему.

После проведения второй серии методики (протоколы в приложении 7) имеем следующие результаты:

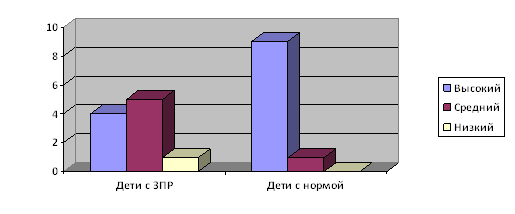

Дошкольники с ЗПР

Оценка уровня развития умений пользоваться навыками общения в повседневной жизни.

4 ребенка имеют высокий уровень развития умений пользоваться навыками общения в повседневной жизни, а это значит что эти дети вполне владеют коммуникативными навыками и умением общаться, способны объяснить, что им требуется. Контакт со взрослым поддерживают. Употребляют осмысленные речевые выражения, имеют достаточно большой словарный запас слов.

5 детей имеют средний уровень развития умений пользоваться навыками общения в повседневной жизни, а это значит что эти дети владеют навыками общения, но используют их в случае необходимости. В разговоре пассивны, словарный запас слов небольшой. В речи используют в основном слова, фразы практически не употребляют.

1 ребенок имеют низкий уровень развития умений пользоваться навыками общения в повседневной жизни, а это значит что словарный запас ребенка ограничен, он не принимает участие в разговоре, не идёт на контакт со взрослым.

Дошкольники с нормой развития

Оценка уровня развития умений пользоваться навыками общения в повседневной жизни.

9 детей имеют высокий уровень развития умений пользоваться навыками общения в повседневной жизни, а это значит что эти дети вполне владеют коммуникативными навыками и умением общаться, способны объяснить, что им требуется. Контакт со взрослым поддерживают. Употребляют осмысленные речевые выражения, имеют достаточно большой словарный запас слов.

1 ребенок имеет средний уровень развития умений пользоваться навыками общения в повседневной жизни, а это значит, что эти дети владеют навыками общения, но используют их в случае необходимости. В разговоре пассивны, словарный запас слов небольшой. В речи используют в основном слова, фразы практически не употребляют.

Похожие работы

... развития должны иметь право выбрать свой путь: принимать участие в жизни общества, либо предпочесть защищенность и уединение. 1.5 Коррекционная направленность воспитания и обучения детей с задержкой психического развития Вся деятельность специального дошкольного учреждения базируется на соблюдении основополагающих принципов и подходов к вопросам изучения, воспитания и обучения детей ...

... В соответствии с задачами исследования, в первой главе дипломной работы был осуществлен анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития коммуникативных навыков у детей пятого года жизни с ЗПР, что позволило нам сделать следующие выводы: Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по существу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и ...

... – необходимое условие для формирования в последующем учебных умений и навыков. Поэтому автор рассматривает программу «Игра» как одно из основных направлений коррекционно-развивающего воздействия по подготовке дошкольников с задержкой психического развития к школьному обучению. В результате изучения теоретически научного материала, проведенной диагностико-аналитической деятельности, нами были ...

... зарубежной литературе, выявить особенности и условия процесса социализации дошкольников, изучить особенности развития детей с задержкой психического развития и средства их успешной социализации. Главная проблема ребенка с ЗПР заключается в его связи с миром, в ограничении мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничении общения с природой, доступа к культурным ценностям ...

0 комментариев