Навигация

Юридические особенности договора контрактации сельскохозяйственной продукции

2. Юридические особенности договора контрактации сельскохозяйственной продукции

2.1 Предмет и существенные условия договора контрактации

Договор контрактации можно охарактеризовать как возмездный, консенсуальный, взаимный, или синаллагматический. Договор контрактации направлен на передачу имущества в собственность покупателю в обмен на эквивалентное денежное вознаграждение, что определяет его как возмездный. Договор вступает в силу с момента достижения сторонами согласия. Данный момент рассматривается как юридический факт, необходимый и достаточный для возникновения между сторонами договорных обязательств, поэтому договор является консенсуальным. Взаимным, или синаллагматическим, признается договор, в котором каждая из сторон имеет и права, и обязанности.

Предметом договора контрактации является сельскохозяйственная продукция, произведенная (выращенная) в хозяйстве ее производителя, а не закупленная у других производителей. Речь идет о такой продукции, которая непосредственно выращивается (зерно, овощи, фрукты) или производится (живой скот, птица, молоко, овечья шерсть) в сельскохозяйственном производстве. По договору контрактации не могут реализовываться товары, представляющие собой продукты переработки выращенной (произведенной) сельскохозяйственной продукции (масло, сыр, консервированные овощи или фруктовые соки). Реализация таких товаров должна осуществляться по договору поставки. Но в ряде случаев, если деятельность продавца имеет специфику сельскохозяйственного производства, зависит от природных условий и существует некоторое экономическое неравенство между производителем и заготовителем, контрактацией является и договор на реализацию переработанных продуктов сельскохозяйственной продукции, если переработчиком сельскохозяйственной продукции выступает ее производитель. Таким образом, нет принципиальной разницы между продажей сельскохозяйственным производителем заготовителю молока и продажей сыра, произведенного поставщиком из полученного им молока.

Наибольшие трудности вызывает вопрос, какая продукция может быть предметом договора контрактации - сельскохозяйственная продукция, уже имеющаяся у товаропроизводителя в момент заключения договора, или продукция, которую еще предстоит вырастить (произвести) в будущем. Определение контрактации, приведенное в ст. 535 ГК РФ и указывающее на то, что ее предметом может быть только продукция, выращенная самим продавцом, не дает ответа на данный вопрос. Представляется, что здесь необходимо установить, при каких условиях возникает экономическое неравенство между сельскохозяйственным производителем и заготовителем, для устранения которого созданы рассматриваемые нормы.

Если исходить из того, что экономическое неравенство между сельскохозяйственным производителем и заготовителем существует лишь в том случае, когда специфика сельскохозяйственного производства порождает риск неисполнения конкретного обязательства по передаче конкретной сельскохозяйственной продукции, то следует признать, что предметом договора контрактации может быть лишь такая продукция, которую продавцу предстоит вырастить (произвести). Если рассматривать, что сельскохозяйственный производитель в принципе находится в экономически зависимом положении, то нормы института контрактации должны применяться к отношениям по продаже товаропроизводителем выращенной им сельскохозяйственной продукции независимо от того, является ли предметом договора продукция, уже существующая на момент заключения договора, или продукция, которую предстоит вырастить (произвести) в будущем. Однако в настоящее время судебная практика свидетельствует, что если договор заключен не на продукцию, которую еще надлежит вырастить, а на уже имеющуюся продукцию, основания для квалификации договора как контрактации отсутствуют.

Предмет является существенным условием договора, равно как и обусловленное им количество продукции, определяемое в тоннах, литрах, штуках и т.п.

В ст. 537 ГК акцентировано внимание на обязанности производителя передать заготовителю выращенную (произведенную) продукцию в количестве и ассортименте, предусмотренных договором. Поскольку та же обязанность определена в общих положениях о купле-продаже (ст. 467), это наводит на мысль о том, что законодатель придает ассортименту значение существенного условия. Но прежде чем согласиться с ней, следует уточнить понятие ассортимента сельхозпродукции. Она подразделяется на товарные группы, т.е. совокупности однородных видов товара, таких как зерновые культуры, овощи, скот и птица.

И если в договоре указано, что его предметом служат овощи, он не может считаться состоявшимся, потому что невозможно представить заготовителя, для которого было бы безразлично, что именно он получит: помидоры, морковь, капусту, чеснок или огурцы. В другом случае, когда договором предусмотрены не конкретизированные виды товара - например, пшеница, рожь, просо, категоричность приведенного вывода ослабляется, и сторона, настаивающая в суде на признании договора незаключенным, не имеет безусловных шансов на выигрыш. Таких шансов тем более нет, когда в обязательстве точно определен сорт, скажем озимая пшеница "Княжна", или озимый ячмень "Козырь", либо что-то, хотя и менее красочное, но не менее точное.

Качество сельхозпродукции, поскольку она предназначена главным образом для пищевых целей, строго подчинено требованиям технико-юридических норм, в том числе технических регламентов, медико-биологических и санитарных норм. Стороны могут предусмотреть в договоре тот или иной уровень качества, однако они прочно связаны в этом смысле нормативными установлениями публичной власти.

Срок передачи продукции, если верить ст. 506 ГК, в которой дано определение договора поставки, служит существенным условием контрактации. ВАС РФ, правда, придерживается на этот счет иного мнения, допуская возникновение обязательства поставки без указания в нем срока, и предлагает в подобных случаях придерживаться ст. 314 ГК, сводящей все дело к разумному сроку исполнения.

Реальное значение срока в контрактации зависит от характера обязанности производителя, а именно: обязуется ли он передать заготовителю продукцию, которую предстоит еще вырастить, либо ту, которая уже выращена и может быть вывезена в любое время. В первом случае определить точный срок передачи невозможно, но если из смысла договора понятно, что он наступит тогда, когда, например, зерновые созреют и будут убраны с полей, то этого достаточно для признания его возникшим.

Второй вариант предполагает установление срока с той степенью определенности, которая позволит вывезти продукцию в удобный для сторон момент. С позиций ВАС РФ отсутствие такой определенности не делает договор незаключенным, однако понятно и то, что заготовитель, если он действительно хочет приобрести продукцию, не пойдет на ее вывоз "в разумный срок".

Но поскольку ст. 535 ГК, определяющая контрактацию, дает повод для обоих толкований, можно предположить, что судебная практика не решится отдать предпочтение одному из них.

Цена договора, которую принято именовать закупочной ценой, определяется сторонами по их усмотрению и, за отсутствием иного соглашения, не должна меняться в зависимости от конъюнктуры на момент исполнения. Порядок расчетов часто предусматривает авансирование производителя за счет средств заготовителя.

Интересы сторон договора могут расходиться в вопросе о цене товара. Позиция производителя здесь уязвима, потому что его продукция, если она не продана заранее, может так и остаться в хозяйстве и тогда потребует специальных хранилищ, да и время ее хранения ограничено. Можно, конечно, искать заготовителя, который предложит оптимальную цену, но надо взять в расчет расходы на перевозку, способные взвинтить стоимость продукции до неконкурентоспособного уровня. К тому же приходит время оплаты долгов за горюче-смазочные материалы, процентов за взятые в банке кредиты. Эти факторы, безусловно, учитываются заготовителем, который обычно находится в более выигрышном положении.

Порядок приемки продукции устанавливается сторонами и включает проверку ее количества и качества

Похожие работы

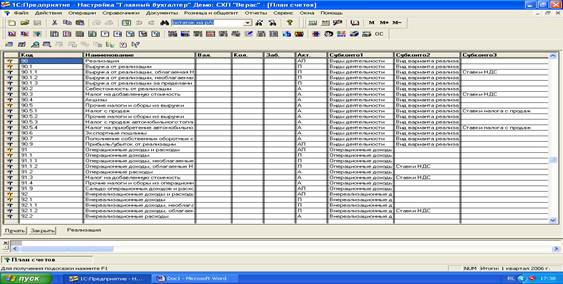

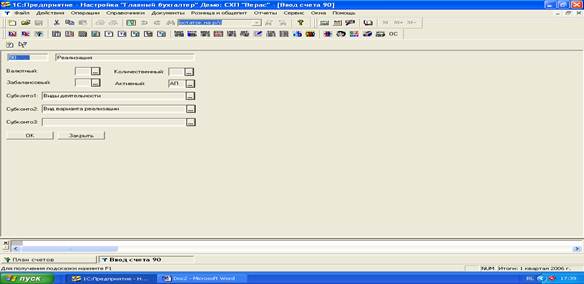

... продукции для столицы Беларуси. На предприятии внедрены передовые технологии и высокопроизводительное оборудование ведущих отечественных и зарубежных фирм, которые позволяют добиваться высоких производственных показателей. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 2.1. Документальное оформление операций по реализации готовой продукции Первичный учет представляет собой ...

... в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием42. Договору поставки присущи некоторые квалифицирующие признаки, выделяющие его в отдельный вид договора купли-продажи. Во-первых, передача товаров продавцом (поставщиком) покупателю должна осуществляться в обусловленный договором срок или сроки. Применительно к договору поставки срок (сроки) передачи товаров ...

... , который в 8 разделе, в главе 39 закрепил особенности создания и действия СЭЗ на территории Украины. 116. Понятие ответственности в хозяйственном праве Ответственность в хозяйственном праве - это комплексный правовой институт, который имеет свой особый предмет регулирования - хозяйственные правонарушения. Хозяйственное правонарушение - это противоправное действие или бездеятельность ...

... , используемых в предпринимательстве, поскольку охватывает практически весь товарооборот в хозяйственной деятельности предпринимателей, о чем свидетельствуют исследования (см. Приложение № 2). «Наиболее оптимален договор поставки, к примеру, для регулирования взаимоотношений между производителями товаров и поставщиками сырья, материалов либо комплектующих изделий, между изготовителями товаров и ...

0 комментариев