Навигация

Использование фото и видео съемки в криминалистике

1. Понятие, система, значение криминалистической фотографии.

Фотография[1] появилась более полутора веков назад. Заслуга ее открытия (1839) принадлежит французам Ж.Ньепсу и Л.-Ж.Дагеру, которые получили изображение на серебряной пластине, закрепив его в растворе поваренной соли, и англичанину Г.Толботу, предложившему метод негативно-позитивного получения фотоснимков, позволявший тиражировать их.

Большой вклад в развитие фотографии внесли изобретатели и ученые России: Ю.Ф.Фрицше усовершенствовал проявляющий раствор, что позволило улучшить качество фотоснимков. Изобретатель – самоучка И.В.Болдырев разработал метод изготовления прозрачной гибкой пленки, причем за несколько лет до того, как такую пленку стала выпускать американская фирма «Кодак». С.А.Юрковский изобрел шторнощелевой затвор. С.Л. Левицкий сконструировал камеру с мягким мехом и предложил использовать при фотосъемке в условиях освещения электрическую дугу.

Вскоре после открытия фотографии во Франции (1841), а затем в Бельгии, Швейцарии были предприняты первые попытки использовать ее в целях регистрации преступников и расследования преступлений. Для этого стали разрабатываться специальные способы, приемы фотосъемки и фотоаппаратура. Заметных успехов в этом отношении добился французский криминалист А. Бертильон. Он сконструировал несколько фотокамер и разработал правила (рекомендаций) для опознавательной съемки и съемки на месте происшествия.

Начало использования фотографии как средства исследования, в частности, документов было положено в России. Большая заслуга в этом по праву принадлежит пионеру отечественной криминалистики Е.Ф. Буринскому. Е.Ф. Бурииский изучал фотографические методы исследования вещественных доказательств, доказывал необходимость разработки научно обоснованных рекомендаций, обязательных для исполнения, а потому закрепленных в законе. Его убеждения в исключительных возможностях фотографии как средства исследования основывались на личном опыте. Более века Российская и Французская Академии наук безуспешно пытались выявить угасшие тексты грамот XIV в., исполненных на сыромятной коже и обнаруженных при раскопках на территории Московского Кремля. Е.Ф. Буринский, применив разработанный им метод постепенного повышения контраста фотоизображений, решил данную задачу. За это он был удостоен премии Российской Академии наук, а его метод был оценен как «равный значению микроскопа».

В конце XIX в. в России зафиксирован один из первых случаев успешного использования фотоснимков в розыске преступников («Юридическая газета», 1896). Из Ярославского острога бежали два арестанта. В полицию по месту их возможного пребывания (Волоколамский уезд Московской губернии) было направлено розыскное требование с фотоснимками беглецов. Вскоре они были опознаны по фотоснимкам и задержаны.

Впервые судебная фотография как система «научно выработанных методов фотографической съемки, применяемой в целях раскрытия преступлений и представления суду наглядного доказательственного материала» была представлена в монографической работе видного российского криминалиста С.М. Потапова (1926).

В современном понимании криминалистическая (или судебная) фотография – это система научных положений и разрабатываемых на их основе фотографических методов, средств и приемов, используемых для фиксации и исследования доказательств в целях раскрытия и предотвращения преступлений.

В структуре криминалистики фотография рассматривается как одна из отраслей раздела «Криминалистическая техника».

Объектами фотосъемки являются любые материальные тела и их совокупности, необходимость зафиксировать которые возникает при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий или экспертных исследований. Это могут быть: обстановка и отдельные детали места происшествия, предметы – вещественные доказательства, следы преступлений, лица и т. п.

Фотографические средства – это комплекты аппаратуры, используемой для фотосъемки, фотопечати, и фотоматериалы (пленки, бумага, пластинки, химреактивы).

Метод криминалистической фотографии – это совокупность правил и рекомендаций по выбору фотографических средств, условий съемки и обработки экспонированных фотоматериалов.

По сфере деятельности и субъектам применения фотосъемки принято различать фотографию: оперативно-розыскную, судебно-следственную, экспертную (исследовательскую).

С учетом целей и задач применения фотографии выделяется две ее разновидности: запечатлевающая и исследовательская.

С помощью запечатлевающей фотографии осуществляется фиксация очевидных, зрительно воспринимаемых объектов. Для этого используется как обычная, иногда даже бытовая фотоаппаратура, так и специально сконструированная или приспособленная, например, для негласной фотосъемки при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Результаты такой фотосъемки оформляются в виде фототаблиц, которые прилагаются к протоколам следственных действий или к материалам, отражающим результаты оперативно-розыскных мероприятий. При этом фотоснимки рассматриваются в качестве фотодокументов и могут иметь доказательственное значение.

Исследовательская фотография широко применяется при проведении экспертиз и специальных исследований вещественных доказательств, когда необходимо выявить и зафиксировать невидимые или плохо видимые признаки соответствующих объектов, например, путем фотосъемки в ИК и УФ – лучах или в сочетании с микроскопическими исследованиями. При этом исследовательские фотоснимки используются и как средства иллюстрации заключений экспертов. В этих же целях при проведении экспертиз применяется запечатлевающая фотография. Фотоснимки, изготовленные при проведении экспертиз, также оформляются в виде фототаблицы, которая прилагается к заключению эксперта. На них иллюстрируются процесс и результаты исследования, наглядно демонстрируются признаки исследуемых объектов, положенные в основу выводов.

Похожие работы

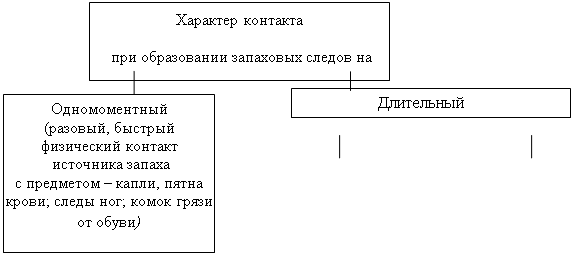

... -криминалистические - используются в области технико-криминалистических научных исследований: фотографических, трасологических, одорологических, баллистических и др. - структурно-криминалистические - методы построения в криминалистике определенных структурных систем (например, плана расследования по уголовному делу, тактического приема, методической рекомендации) По источнику происхождения ...

... / 4. Криминалистика. Том 2. /Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. М., 1988 год, с. 453./. РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. Задание 1. 1.1. Дать краткую теорию вопроса: «Понятие и содержание (элементы криминалистической характеристики преступления). 1.2. ...

... , экономическим и другим вопросам, возникающим в процессе расследования. Внепроцессуальное использование специальных познаний возможно не только в процессе расследования, но и до возбуждения уголовного дела, например в период предварительной проверки поступивших к следователю материалов. Использование помощи специалистов при проверочных действиях на стадии решения вопроса о возбуждении уголовного ...

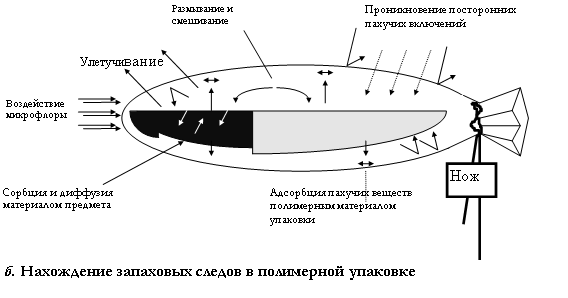

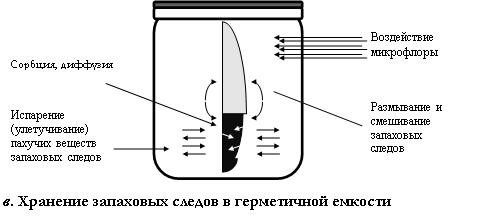

... запаховых следов человека, организации и ведение отчетности. 4. Порядок взаимодействия экспертно-криминалистических центров с кинологической и другими службами органов внутренних дел. Рассмотрена организация проведения экспертиз и исследований запаховых следов человека в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ. Предложены решения ряда организационных вопросов по ...

0 комментариев