Навигация

Теоретические аспекты делового общения

Молодой лаборант завода по производству и переработке ядерного топлива стал все более осознавать незащищенность работников от воздействия вредных веществ на организм и попытался найти наиболее опасные зоны на заводе. В ходе поиска он был заражен радиоактивными веществами и вынужден был пройти курс лечения с его болезненными процедурами. После, возможно, смертельного радиоактивного облучения молодой человек продолжил расследование, ища источники радиации, которые могли причинить вред работникам завода.

Когда же обнаружилось, что именно представляет наибольшую опасность — это была высокая концентрация плутония, — он описал ситуацию в письме Комиссии по атомной энергии и в газете "N". Юноша предполагал, что таким способом заставит компанию принять необходимые меры по защите от излучения. Вместо этого ему стали приходить анонимные угрозы, которые, по его мнению, шли от должностных лиц завода. Тем не менее он продолжал свои усилия.

И вот по дороге на встречу с журналистом из "N" лаборант погиб в автомобильной катастрофе.

Некоторые считают, что ему нужно было бы сохранить информацию в тайне, что не следовало сообщать эти сведения своему работодателю. Но молодой человек предпринял те действия, которые, как он считал, были верными. Частично из-за шумихи, которую он вызвал своими заявлениями, руководство завода вынуждено было закрыть представительство в столице.

Примеры неэтичного поведения в сфере бизнеса может привести каждый: это и продажа яблочного сока, не содержащего даже слово "яблоко" в списке ингредиентов; и использование компанией Johnson & Johnson торговых секретов конкурентов, за что ей пришлось заплатить штраф в размере 116,3 млн долл.; и привлечение руководством коммерческих банков и кредитных учреждений, таких, как "МММ", "Чара", "Тибет" и др., средств вкладчиков с целью спекуляции; и сбор банковскими служащими конфиденциальной информации с целью получения преимуществ перед своими конкурентами на Фондовой бирже. Это только несколько примеров аморального поведения в сфере бизнеса; подобные сведения появляются в средствах массовой информации ежедневно. И мы имеем здесь дело не только с российским явлением. Судя по разным источникам информации, в период с 1986 по 1996 г. примерно 2/3 крупнейших в мире компаний прибегали к методам, не соответствующим нормам делового поведения.

Этические нормы редко бывают однозначно определены и часто содержат много двусмысленностей. Непонимание их необходимости наиболее сильно ощущается на нижнем уровне менеджеров, которые не имеют достаточного опыта работы. Многие из этих менеджеров — недавние выпускники бизнес-школ.

Шанс столкнуться с неэтичным поведением достаточно велик. Как же можно подготовиться к этому? Если вы для себя определили этические нормы и следуете им, хватит ли вам смелости "озвучить" ваши суждения по этому поводу? Научившись анализировать этические дилеммы (распознавать, предугадывать последствия ваших действий), вы сможете принимать решения, которые соответствуют вашей собственной системе ценностей. Но представьте: осознав, за что боретесь и каким принципам следуете, вы вдруг поймете, что стали в руках имеющих свои интересы людей марионеткой, не способной даже принять собственное решение. Что же вы предпримете?

Можно говорить о неизбежности столкновения с вопросами этики в ходе деловой практики. Наступило время подготовить себя к этому. Определите для себя вашу систему ценностей, то, во что верите, что для вас на самом деле означают такие понятия, как "честность", "порядочность", "справедливость". Помните об этом -- и вы лучше подготовите себя к управлению сложными ситуациями, так как будете знать заранее, к какому типу людей принадлежите, что всегда поможет вам принять верное решение.

Несмотря на то что этика — частая тема для обсуждений, многим трудно определить, чем же на самом деле она является.

3.1. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕОРИИ

Слово "этика" (греч. ethika, от ethos — обычай, нрав, характер) обычно понимается в двух значениях.

1. Философская дисциплина, изучающая мораль и нравственность: их принципы, развитие, нормы, роль в обществе. Как обозначение особой области исследования термин впервые был употреблен Аристотелем. От стоиков идет традиционное деление философии на логику, физику и этику; последняя часто понималась как наука о природе человека, т. е. совпадала с антропологией. Проблемами этики много занимались такие великие философы, как Б. Спиноза и И. Кант. У Спинозы этика — это учение о субстанции и ее модусах. Этика — наука о должном в системе Канта, который развил идеи так называемой автономной этики как основанной на внутренних самоочевидных нравственных принципах, противопоставляя ее этике гетерономной, исходящей из каких-либо внешних по отношению к нравственности условий, интересов и целей.

2. Совокупность норм поведения, мораль отдельного человека или общественной группы.

Основные теоретические проблемы и нравственные категории, являющиеся предметом рассмотрения этики как науки, показаны на рис. 3.1. В конце главы (Приложение 4) дан краткий словарь этических максим и афоризмов, принадлежащих крупнейшим мыслителям человечества.

Вся традиция этики замыкается на выяснении того, что является должным для человека, т. е. соответствует неким глубинным законам человеческого бытия. Такое выяснение a priori предполагает, что эти законы реально существуют.

Разумеется, в жизни возникают этически сложные проблемы, которые не так просто разрешить, но было бы принципиально неправильно пытаться приспособить моральный закон к конкретным житейским ситуациям. Одно дело — понять и простить то или иное нарушение закона, совсем другое — счесть это нарушение несуществующим в силу оправдывающих обстоятельств. Этика учит разбираться в природе морального закона и понимать моральные аспекты человеческого поведения.

Глубинный смысл этики состоит в том, что при решении практических задач она заставляет считаться с чем-то далеко выходящим за пределы этих задач. Казалось бы, с точки зрения достижения хорошей практической цели удобнее не считаться с моральными ориентирами. Почему бы ради блага большинства, ради великих идеалов не поступиться интересами малой группы? Политические цели всегда требуют жертв. И все же исторический опыт показывает, что отказ от требований морали в конечном счете пагубно сказывается на реальной жизни.

Поэтому вопрос о том, как сочетаются этические нормы и практические действия, остается, ибо здравый смысл подсказывает, что хороший с точки зрения морали поступок нередко противоречит сиюминутной выгоде. Он дискомфортен. Эта проблема в принципе допускает два, казалось бы, противоположных и не совместимых между собой решения. Одно из них предлагает этическая концепция "разумного эгоизма", которая предписывает человеку руководствоваться собственными интересами, но понимать их разумно. Предполагается, что стремление к собственному благу (эгоизм) само собой приведет к моральному поведению. Другое решение предполагает, что требования этики не только важны сами по себе, но и имеют статус категорического императива (повеления морали или совести) для человека независимо от его конкретных интересов.

Идея "разумного эгоизма" возникла не на пустом месте, она восходит к христианской этике, требующей соблюдать некие общечеловеческие принципы ради, в конечном счете, "эгоистической" цели спасения собственной души. Тот же исток имеет и категорический императив, ибо непреложность его фактически укоренена в абсолютизме требований Божественного закона.

В реальных житейских ситуациях мы не можем удержаться от дурных чувств, а подчас и поступков в отношении людей, причиняющих нам конкретное зло. Этика заставляет задать себе вопрос: хотели бы мы, чтобы нас возненавидели те, которым причинили зло мы сами? (Считать себя человеком, не способным причинить зло другому, — по меньшей мере легкомысленно.) Поскольку нам было бы тяжело превратиться в объект чужой ненависти, не знающей пощады и милосердия, по велению категорического императива следует воздержаться и от ненависти к обидчику. Это трудно, в некоторых случаях почти невыполнимо, но этика дает здесь единственную рекомендацию. Ничего не поделаешь, приходится признать, что есть зазор между этическим идеалом и реальным поведением. Зазор этот можно уничтожить, ниспровергнув для себя идеал, но надо, во всяком случае, дать верную этическую оценку содеянного.

Без человеческих образцов высшей нравственности невозможно элементарное просвещение, а сохраняющиеся устои подвергаются размыванию временем. Просвещение (в том числе и моральное) — это одна из проблем, не решаемых чисто прагматически. Человеку приходится жить и действовать в ценностно ориентированном мире, где что-то считается хорошим, а что-то дурным. Всякий поступок ведет или к достижению блага, т. е. к некоторой безусловно хорошей ситуации, или к дурному результату — неудаче в достижении желаемого блага вплоть до причинения зла себе и другим.

Можно сказать, что этика есть наука о морали как особом феномене человеческого бытия. Одна из форм выражения морали — нравы. Нравы могут не соответствовать требованиям морального закона. В этом случае говорят о дурных нравах, царящих в данном обществе. В морально развитом обществе они помогают реализации морального закона и даже порой требуют от человека большего. При этом очень важно ощущать, что принимаемые нами решения соответствуют нашим действительным намерениям. Только в этом случае внешние обстоятельства и наша оценка этих обстоятельств не нарушают свободу воли: намерение адекватно воплощается в принимаемом решении, т. е. в поступке.

Кроме непосредственного блага, достижение которого человек ставит себе в качестве цели, не менее важную роль для него играет сознание правильности (справедливости) поставленной цели и собственной готовности добиваться ее всеми силами. Можно сказать, что справедливость (правильность блага, достижение которого ставится целью) и целеустремленность (готовность совершать серьезные усилия для этого достижения) сами являются благами, несущими в себе награду независимо от успеха в получении искомого блага. Это последнее может приносить конкретную пользу, обеспечивать те или иные насущные материальные интересы . Но сопутствующее ему моральное благо реализуется в сознании действующего субъекта как ощущение душевного комфорта благодаря обретению права на положительную моральную самооценку (а в благоприятном случае и одобрение со стороны окружающих).

Иммануил Кант в предисловии к "Критике практического разума" предложил замечательный образ, сопоставив величие и незыблемость морального закона внутри нас и звездного неба над головой. Действительно, и то и другое свидетельствует об эфемерности человеческого бытия, в том числе всех человеческих учреждений, по сравнению с космическими и моральными законами и вместе с тем о способности человеческого разума постигать их и восхищаться ими. Понимание этого есть начало высвобождения от духовного трепета перед могуществом и злобным произволом земных властителей. Вот почему последние так стремятся узурпировать то и другое, убеждая и принуждая уверовать, что их власть распространяется и на моральный закон (который предполагает якобы подчинение их воле), и на небосвод, отдаваемый в бессрочное пользование военно-промышленному комплексу и атеистической пропаганде. Вот почему осмысление начал этики, рефлексия над природой морального закона, укорененного в человеческом бытии как части мироздания, столь важны в становлении свободного человека. Этика фактически исследует логику действий человека в мире, где существуют ценности, и в том числе ценности абсолютные, не зависящие от конкретных обстоятельств, т. е. моральные.

Разумеется, применять эту логику к анализу конкретного человеческого поступка — дело далеко не всегда простое. Вообще, этический разбор конкретного случая (или, по-латыни, казуса) -- это особое искусство. Сегодня слово "казуистика" мы понимаем в негативном смысле — как способ запутать дело с помощью хитроумных и лукавых (казуистических) аргументов и приемов. Однако первоначально казуистикой называлась наука о распутывании сложных юридических казусов (случаев) с целью осветить их сиянием истины.

Разбор и оценка тех или иных поступков, совершаемых или предполагаемых в той или иной ситуации, как раз и относятся к сфере ведения казуистики — науки о случаях, или казусах, т. е. о том, что случается в жизни. Впрочем, это не столько наука, сколько искусство, или практическое умение, — обнаружить этическую подоплеку происходящих событий и человеческих действий.

Этика является философской дисциплиной, нацеленной на объективное познание способов различения и разумения добра и зла, их источников и ориентиров. С христианской (как и с любой монотеистической) точки зрения этика имеет основание и важнейший ориентир в моральной теологии, а источником морального закона является Бог. Сам закон дан в Священном писании и как естественный закон вписан в наши сердца.

Этические системы правомерно разделить на те, которые акцентируют проблему оценки поступка и вытекающих отсюда рекомендаций и долженствований, и на те, что выясняют естественные стремления и способность достичь счастья. Если в первом случае этические проблемы ставятся в ключе: "что есть должное?", то во втором — "что есть образец хорошего?". В первом случае этика учит тому, как следует поступать, а во втором — как формировать свою личность.

Фактически любая этическая система учит тому, как существовать в ценностно-ориентированном мире, пронизанном "силовыми линиями" добра и зла. При этом поляризованными оказываются не только сам мир (по крайней мере, в той его части, которая отведена для человеческого восприятия), но и личное отношение к этому миру (человек оценивает мир по шкале "добро — зло"), а также намерения самого человека.

Любое сколько-нибудь глубокое этическое учение занимается поиском абсолютных вариантов блага или, по крайней мере, попытками выяснить, что есть истинное благо, подчиняющее себе частные блага, достижение которых ставит себе задачей человек в конкретных ситуациях и которые по сути должны быть лишь средством для достижения более фундаментальной цели — получения высшего блага. Так возникает проблема соотношения средств и цели. В известных пределах благая цель может стать оправданием таких средств, которые сами по себе благом не являются. Так, для спасения жизни пациента врач решается на ампутацию конечности или на очень болезненное лечение. В этом врача никто не упрекает, если он действует в пределах своей компетенции и в соответствии с медицинскими показаниями. Однако вряд ли какая-нибудь этическая система оправдает врача, убивающего другого человека ради душевного спокойствия своего пациента-параноика.

Вопрос о соотношении цели и средств, относительного и абсолютного блага — это один из ключевых вопросов этики. Казалось бы, ради абсолютного блага допустимо пожертвовать менее значительным благом и тем самым допустить зло. Ведь в противоположном случае мы ради относительного блага предаем абсолютное, ценность которого неизмеримо выше воздержания от относительного зла. Однако более тщательный анализ того, что можно считать абсолютным благом, показывает: данное рассуждение неверно. Грубо говоря, абсолютное благо подразумевает абсолютные запреты на некоторые виды зла, а также на условия, при которых относительное зло этически оправдано ситуационным контекстом. Во всяком случае, проблема допустимых средств и моральной допустимости компромиссов со злом — одна из ключевых в этике. Выбор возникает там, где происходит обдумывание предстоящего решения: делать нечто или не делать, делать это так или иначе.

В этике Аристотеля существенную роль играет выяснение того, что есть добродетель. На примере различных человеческих качеств он приходит к выводу, что добродетель обычно лежит посередине между двумя полярными качествами. Так, благоразумие есть середина между распущенностью и бесчувственностью к удовольствиям. Вообще, наилучшее всегда есть середина между избытком и недостатком. Щедрость — это выбор середины между расточительством и скупостью. Согласно Аристотелю, расточитель тот, кто тратит на что не надо и когда не надо. Скупой, напротив, не тратит где надо, сколько надо и когда надо. Таким образом, щедрость требует разумного расчета: где, сколько и когда надо тратить. Подобно этому Аристотель показывает "серединный" характер благородства (между кичливостью и приниженностью), негодования (между завистью и злорадством), скромности (между бесстыдством и стеснительностью), правдивости -(между притворством и хвастовством) и т. д.

Обратим внимание, что добродетель никогда не лежит на равном расстоянии от обоих полюсов. Щедрость все же ближе к расточительству, чем к скупости. Благородство дальше от кичливости, чем от приниженности. Скромность ближе к стеснительности, чем к бесстыдству. Словом, здесь речь идет именно о золотой середине в смысле золотого сечения, которое всегда несколько смещено к одному из концов соответствующего отрезка. Добродетель противоположна по смыслу одному из качеств, между которыми она заключена, а другое из них есть доведение этой добродетели до абсурда,

Этика Аристотеля в принципе не утилитарна, ибо она не учит получению блага (хотя бы наивысшего), но требует достичь определенного внутреннего состояния (стать добродетельным). Абсолютным благом здесь оказывается достижение некоего желаемого и определяемого в рамках этики состояния души. Оцениваются с позиции этики не столько поступки, сколько человек как целое (см. также разд. 2.2.5.2 гл. 2).

Общественный характер этики смещает центр рассмотрения с морального контроля над поступками на формирование добродетельной личности. В этом процессе существенную роль играют свободная воля и разум.

Прямым продолжением эвдемонистских этических доктрин является эволюционная этика Герберта Спенсера. Последнему совершенно чуждо представление об абсолютности этических ценностей или, по крайней мере, их соотнесение с абсолютом, который он не отрицает, но полагает совершенно непознаваемым.

Книга Спенсера "Основания этики" построена по логике "от низшего к высшему". В его теории, опирающейся на исследование поведения представителей животного мира — от одноклеточных до человека, — устанавливаются эмпирически наблюдаемые законы жизни. Из этих законов Спенсер пытается вывести понятие блага как того, к чему стремятся живые существа, демонстрируя свои стремления в поведении. Этика, с точки зрения Спенсера, служит развитию жизни, которую следует изучать, чтобы установить ценностные ориентиры. Мораль, таким образом, не является укорененной в абсолюте, но возникает в процессе развития и приспособления живых существ. Задача Г. Спенсера состоит в разработке "рациональной этики", которая путем научного исследования феномена жизни определяет, какое поведение следует считать хорошим, а какое -дурным.

Цель поведения живых существ Спенсер усматривает в приспособлении их к внешним условиям, обеспечивающим не только самосохранение индивидов и популяций, но и достижение наибольшей полноты жизни. Развитие человека достигает, по Спенсеру, наибольшей возможной для него высоты, когда его поведение обеспечивает достижение "наибольшей суммы жизни" для себя, для своих детей и для своих собратьев. Поведение, способствующее достижению этой цели, субъективно переживается как удовольствие, а успешное достижение цели — как счастье.

В этике Спенсера субъективное переживание удовольствия объективно служит самосохранению как самого субъекта, так и общества в целом. В частности, духовные стремления с этой точки зрения одновременно служат источником удовольствия и средством самосохранения.

Идеалом человеческой организации в этой системе служат муравейник или улей, когда счастье каждой особи определяется совместной заботой о сохранении целого. Общество в этом случае являет собой сумму составляющих его субъектов, но ни один из субъектов не обладает самодовлеющей полнотой или целостностью в себе.

Способность воспроизводить в уме чужие удовольствия и страдания, наблюдая их внешние телесные проявления и сопоставляя с собственными внутренними переживаниями, Спенсер называет симпатией. Социальная эволюция должна приводить ко все большей взаимозависимости людей, когда личное благо каждого оказывается в зависимости от блага других и способности сотрудничать с ними.

Тем самым симпатия становится средством достижения личного практического блага, а на следующем этапе сама становится источником удовольствия. Таким образом, симпатия, или альтруизм, возникает в качестве полезного для самосохранения особи и вида в целом приспособления. Оказывается, что человеку бывают выгодны самоограничения в пользу других людей. Сначала это осознание возникает под влиянием страха наказания властью или Богом, а затем оно переходит в более высокую форму симпатии, несущей награду в ощущении ее как таковой.

Возникновение гедонистических и эвдемонистских концепций этики, признающих получение удовольствия главной целью и смыслом существования человека, было в свое время крупным достижением философской мысли. Оно позволило рассматривать очевидные с точки зрения простого здравого смысла блага (богатство, почести, здоровье, хорошая репутация, высокий социальный статус и т. п.) в контексте их отношения к высшему благу. В этом контексте становится ясно видимой вся относительность и даже иллюзорность этих "очевидных" благ. Элементарное философское обсуждение проблемы показывает, что ни одно из этих благ, каким бы привлекательным оно ни казалось, не может претендовать на роль высшего, а тем более абсолютного блага. Бесспорно, что здоровье есть благо. Однако здоровый человек своего здоровья не замечает, а если он превращает свою жизнь в путь достижения этого блага, то этим искажает собственное существование. Ясно, что здоровье нужно для того, чтобы вести активную жизнь, в том числе получать какие-то удовольствия от этой жизни. То же самое или примерно то же самое можно сказать и о других частных очевидных видах блага.

Кроме того, человеческий опыт давно знает ситуации, когда принесение в жертву здоровья, богатства, репутации — любого конкретного вида блага оказывалась безусловно этически оправданной. Отсюда уже вытекает, что абсолютное, или высшее, благо не может быть определено натуралистически как один из конкретных видов блага. Категория удовольствия, казалось бы, решает эту проблему. Однако, как видно из попыток стоиков и Аристотеля отождествить удовольствие с добродетелью, подкрепить первое некоей более глубинной опорой, уже тогда возникали сомнения в правомерности абсолютизировать категорию удовольствия.

Попытка свести высшее (абсолютное) благо к удовольствию или даже к счастью вызывает серьезные возражения двух видов. Первое из них состоит в том, что удовольствие как симптом удачного (в том числе и этически точного) действия ошибочно принимается за истинную цель этого действия. Например, работа над литературным произведением, так же как и размышление над трудной научной проблемой, являясь сама по себе удовольствием, не должна элиминировать достижения конечной цели этих действий. Удовольствие в этом случае является скорее наградой, нем мотивацией, даже если поступающий ясно осознавал, что он будет испытывать положительные эмоции, удачно завершив начатые действия.

В этической системе И. Канта даже считается, что поступок, непосредственно приносящий радость, не может оцениваться в этических категориях, ибо его побудительной причиной служит не стремление к добродетели, а личное удовольствие. Отнюдь не обязательно занимать столь ригористичную позицию: в ней есть свои минусы, но следует помнить о том, что стремление к удовольствию не столь безобидно, ибо может привести к подмене этически правильного выбора приятным.

Не случайно и стоики, и Аристотель подчеркивали, что единственное достойное человека удовольствие — это удовольствие от добродетельного поступка. Не оно является критерием хорошего выбора, а только хороший выбор способен доставлять подлинное удовольствие.

Второе возражение против эвдемонистского обоснования этики носит еще более глубокий характер. Конечно, есть люди, готовые получать иллюзорные удовольствия — от наркотиков или даже от искусственного возбуждения электрическими сигналами определенных клеток в мозге. Однако ни один здравомыслящий человек, посмотрев на того, кто фактически выключен из реальности и погружен в мир искусственно возбуждаемых положительных эмоций, не захотел бы поменяться с ним местами. Зигмунд Фрейд пишет о том, что человеком движут два противоположных принципа — удовольствия и реальности. Реальный мир ограничивает возможность человека получать удовольствия и сталкивает его со страданиями. Но при этом принцип реальности не менее важен, чем принцип удовольствия, чтобы осуществить полноту человеческого бытия. Путь к правильной и полной жизни сопряжен с необходимостью преодолевать сопротивление реальности, и это сопротивление часто сопровождается болью и страданием. Поставить принцип удовольствия в качестве единственного регулятора своего поведения означает для человека отказаться от преодоления тех препятствий, которые действительный мир ставит на его жизненном пути, в том числе и на пути его совершенствования в добродетели.

Кроме того, человек не изолирован от себе подобных. Если рассматривать других людей лишь как средство для достижения собственного блага, то естественно натолкнуться на серьезное противодействие с их стороны. Даже всевластный тиран, успешно манипулирующий окружающими, испытывает страх перед людьми, мучается подозрениями о тайном сопротивлении его замыслам. Тот же, кто видит в других равновеликие себе личности, безусловно сочтет необходимым соразмерять заботу о личном благе с наличием чужих интересов и стремлений, т. е. будет сознательно считаться с принципом реальности. При этом даже искреннее стремление считаться с благом других или действовать во имя этого блага может быть ложно понятым и вызвать резкое отталкивание. Такова реальность, с которой приходится считаться.

Можно сказать, что принцип удовольствия, избранный в качестве единственной путеводной звезды, лишает человека самого главного удовольствия -- моральной победы над тем злом, которое существует в мире. А именно эта победа делает человека истинно добродетельным, т. е. моральным, существом. Принцип удовольствия, взятый в качестве морального норматива, оказывается саморазрушающимся. Дело не в том, что он негоден как таковой, — он просто недостаточен. Но нередко именно так и проявляется в мире зло — как недостаточное, неполное, ненастоящее добро.

В обычной жизни мы время от времени оцениваем нечто как благо, как хороший исход событий. Предпринимая какое-либо действие, мы полагаем его хорошим, если оно привело к хорошему результату -- закончилось, по нашей оценке, благополучно, т. е. получением блага. Осмотрев больного, врач может сказать ему: "Вам было бы хорошо несколько дней провести в постели". Что значит здесь оценка "хорошо"? Нельзя же сказать, что при всех условиях для человека хорошо проваляться несколько дней в постели, приостановив любую более важную для него деятельность. Ясно, что речь идет лишь об условном благе, о благе, полезном для достижения некоего другого, более фундаментального блага, т. е. о чем-то являющемся благом при некоторых предполагаемых условиях.

Лежать в постели — это хорошо в данной ситуации для выздоровления. Но если на следующий день пациенту предстоит некое важное дело (например, защита диссертации, которую всегда бывает трудно перенести на другой день), то этот пациент вполне может решиться, одевшись потеплее и приняв жаропонижающее средство, выйти из дома и отправиться на заседание ученого совета. (Случай, когда больной настолько слаб, что не может подняться с постели, здесь не нужно рассматривать, ибо личный выбор наилучшего действия тут отсутствует, а совет врача лежать в постели совершенно излишен.) Так что и здоровье в данном случае выступает лишь как благо относительное, которым в известных пределах можно поступиться ради блага более предпочтительного.

Все этические системы ставят вопрос о том, что есть высшее, или абсолютное, благо, относительно которого можно оценивать все остальные блага, служащие лишь средством для его достижения. Подобно тому как в экономике универсальным мерилом стоимости оказываются деньги или их золотой эквивалент, в этике таким мерилом оказывается высшее благо. Вот почему столь важную (можно сказать, принципиальную) роль в рассмотренных ранее системах играли категории удовольствия, счастья или добродетели как высшего блага.

Этическая система, основанная на принятии в качестве высшей ценности некоего полезного, непосредственно ощутимого блага, может быть названа утилитарной этикой. Утилитаризм, возможно наиболее распространенная в наше время теория, в качестве философского фундамента имеет концепцию прагматизма, основным положением которой является тезис "истинно то, что полезно". Утилитаризм определяет моральную ценность поступка согласно его практическим последствиям. Утилитарной является этическая система Спенсера, утилитарными являются гедонизм и эвдемонизм в варианте Эпикура.

На основе утилитарной этики строятся многие тоталитарные общества (благо — все, что идет на пользу режиму). Но проблема здесь оказывается гораздо более глубокой. Любая власть, пытающаяся контролировать этическую сферу, разрушает моральные ценности, превращая их в инструмент манипуляции. Тем самым общество превращается в аморальное. В нормальном, или моральном, обществе властная структура сама должна контролироваться моральными нормами, но не имеет права формировать их и не должна апеллировать к ним как к инструменту.

Но вот что интересно: как бы ни отвечала утилитарная этика персональной интуиции о том, что хорошо то, что помогает лично мне достичь высшего блага, в ней всегда ощущается некоторая стыдливость за присущий ей недостаток альтруизма, и она пытается доказать, что альтруизм логически вытекает из принимаемой утилитарной системы.

Один из основных доводов утилитаризма состоит в том, что все истинно хорошее и доброе в конечном счете в высшей степени полезно, по-настоящему полезными оказываются только доброе и хорошее. Второй довод в том, что имеет место некая симметрия добра, т. е. то, что хорошо по отношению ко мне, в принципе хорошо по отношению к другим, а то, что плохо для меня, не следует совершать и в отношении других. По сути это означает, что справедливость одинакова для всех, что люди могут быть не равны по здоровью, способностям, богатству и другим возможностям, но все равны перед принципами справедливости. Эту мысль афористично выразил современный польский священник-доминиканец Мацей Земба: "Мы знаем, что люди разные, но верим, что они равны". Эта симметрия отчетливо выражена уже в десяти ветхозаветных заповедях, услышанных Моисеем на горе Синай от самого Бога и записанных им на скрижалях. Заповеди обращены ко всем без исключения, а иудейские пророки сурово обличали за их нарушения не только народ Израиля, но и царей.

Утилитарная теория включает теорию моральных обязательств как очевидно необходимых в выполнении с точки зрения здравого смысла (защита окружающей среды, предоставление рабочих мест и т. д.).

Противоположностью утилитаризму служит этический абсолютизм, постулирующий абсолютный характер этических законов, не только не нуждающихся в оправдании пользой, но и прямо не совместимых с таковой. Наиболее полно абсолютизм выражен в этическом учении Иммануила Канта. В нем моральный закон, сравниваемый по своей непреложности с космическими законами, выражается как категорический императив. Категорический императив есть обращенное к каждому человеку нравственное повеление, не зависящее ни от каких конкретных условий: места, времени и обстоятельств, так же как законы физики, управляющие движением тел, не зависят от подобных условий.

Более того, Кант всячески подчеркивает, что полезность или приятность доброго дела выводит соответствующий поступок из сферы моральных оценок, ибо такой поступок совершается не по велению абсолютного долга, выраженного категорическим (т. е. не связанным ни с какими ситуационными обстоятельствами) императивом, а по чисто практическим соображениям удобства или полезности.

Мораль уже сама по себе является, по Канту, абсолютным нравственным законом, выражающим безусловный долг человека, который превышает все остальные человеческие обязательства. В этике Канта фактически выражены оба отмеченных выше довода утилитаризма: необходимость этического поведения для человека состоит в том, что нарушение категорического императива есть нарушение фундаментального закона человеческой природы, т. е. разрушение этой природы, а этическая симметрия не только обеспечивается универсальностью императива, но и заложена в любой из трех приводимых ниже его формулировок.

Кант указывает три основные формулировки категорического императива. Первая из них требует всегда поступать так, чтобы твой поступок мог бы стать нравственным образцом для всех, т. е. фактически мог бы быть возведен в ранг универсального морального закона. Этим в корне отрицается возможность в акте выбора опираться на специфику данной конкретной ситуации. Поступок должен иметь (хотя бы в потенции) универсальную значимость. Здесь выражена очень важная идея: в этическом контексте человеческий поступок имеет значение гораздо более широкое, чем ситуация, на которую он воздействует. Поступок данного человека есть основа для поступков других людей, невольно видящих в нем образец допустимого. Тем самым мой поступок, если даже он не повредил ни мне, ни окружающим, может оказаться серьезным соблазном для других. Логика человека в сфере этического часто опирается на характерное заключение: "Раз кто-то уже так поступал и это не вызвало прямых дурных последствий или осуждения, то так поступать допустимо".

Если любой поступок имеет универсальное значение, то вред, который я могу своим действием нанести другому, создает дополнительную возможность самому получить аналогичный вред от других, ибо я фактически превратил этот вид действия в разрешенный. Поэтому возникает вторая формулировка категорического императива, фактически повторяющая имеющее корни в седой древности "золотое правило" этики, призывающее не делать другим ничего такого, что ты сам не хотел бы претерпеть со стороны других.

Для богословских текстов это определение универсально. "Что ненавистно тебе самому, не делай никому" (Евангелие от Матфея); "Чего не хочешь себе, не делай другому" (Конфуций); "Что вредно тебе, не делай другому" (Талмуд) и т. п. — разные формулировки "золотого правила" этики. В этом правиле интуиция этической симметрии субъектов выражена наиболее четко. Обратим внимание на то, что это правило представлено в запрещающей, а не в рекомендующей формулировке. Ведь можно было бы потребовать делать другому все то, что ты хотел бы, чтобы делали для тебя самого: "Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой". Но это было бы не очень удачно, ибо я могу хотеть столько всего, сколько я не мог бы сделать другим при всем желании, -их для этого, вдобавок, слишком много. Бернард Шоу заметил однажды про опасность делать ближнему то, чего бы ты хотел для себя: у него может быть иной вкус. А вот не делать другому то, что тебе самому неприятно, гораздо безопаснее, ибо в худшем случае риск состоит в том, что кто-то не получит желаемого. При этом можно утешить себя тем, что такое странное желание ближнего не могло прийти тебе в голову. Наоборот, есть вещи, которые мы полагаем благом для себя, однако они не воспринимаются так другими. Стремясь к подвигу как безусловному благу, мы не имеем моральных оснований требовать такого же стремления от ближних. Более того, опасно ставить ближних в ситуацию, когда единственным достойным выходом оказывается подвиг, к которому те духовно не подготовлены. Человек может страстно желать отдать себя в жертву за великую идею, но нельзя приносить в жертву других, которые к ней не готовы. Никто из нас не желал бы превратиться в средство для выполнения чужих целей, хотя общество часто пытается к этому нас вынудить.

Не случайно третья формулировка категорического императива Канта строго запрещает рассматривать и использовать других людей как средство для достижения собственных (пусть самых высоких и общественно значимых) целей. Человек не может в принципе рассматриваться как инструмент для социальной деятельности, но сам есть целый мир со своими целями, которые не менее ценны, чем все остальные. Никто не имеет права управлять (манипулировать) другим как орудием ни от своего имени, ни от имени общества. Эта формулировка категорического императива фактически запрещает использовать дурные средства для достижения сколь угодно великой цели, ибо оправдывать такое использование было бы равносильно оправданию дурного поступка в отношении каких-то людей той целью, ради которой он совершается. Тем самым эти люди рассматривались бы как вспомогательное средство ради достижения некоей цели. Даже простое небрежение интересами других при деятельности, направленной на великую цель ("лес рубят — щепки летят"), есть по сути выражение инструментального отношения к другим людям, запрещаемого третьей формулировкой категорического императива.

Надо еще подчеркнуть, что в отличие от рассмотренных античных этических систем, где центр тяжести лежит в достижении определенного состояния души, которое может считаться счастливым или добродетельным, категорический императив ставит акцент на конкретном действии, на оценке поступка через категорию морального долга.

Этическая система Канта, вся его концепция этики содержит ту существенную истину, что мораль нуждается в опоре на какие-то абсолютные принципы, стоящие выше непосредственных человеческих интересов. Хотя утилитарная этика тоже оперирует понятием высшего блага, или высшей ценности, эта ценность всего лишь утилитарна, она не выходит за человеческие измерения.

Если утилитарная этическая система откровенно корыстна и вынуждена оправдываться тем, что она опосредованно способствует альтруистическим поступкам, то этика категорического императива требует бескорыстия практически нечеловеческих масштабов, фактически отказывая субъекту даже в чувстве удовольствия от исполненного долга. Наоборот, утилитарная этика как бы провоцирует использование недоброкачественных средств, поскольку наличие высшей цели, достижение которой обладает абсолютной ценностью, предполагает, что от нее нельзя отказаться, даже если ради нее приходится поступаться менее значимыми ценностями. В противном случае это означало бы отказ от высшей ценности ради низших, что есть с позиции утилитаризма безусловно дурной поступок.

Возникает существенный вопрос: возможна ли такая абсолютная ценность, достижение которой автоматически исключало бы применение дурных средств! Если абсолютная ценность такова, то проблема оправдания дурных средств высокой целью снимается сама собой. Если этическая система принимает в качестве абсолютной такую ценность, которая отвечает приведенному условию саморазрушения от использования дурных средств, то в такой системе никакие цели не могут оправдывать дурные средства. Цель, состоящая в достижении такого абсолюта, ставила бы перед субъектом не менее абсолютные требования, чем категорический императив, но при этом указывала бы ему непосредственно ощутимый личный выигрыш.

Итак, мы хотим спроектировать этическую систему, в основе которой лежала бы абсолютная ценность, удовлетворяющая следующим условиям:

- обладание этой ценностью давало бы человеку непосредственно ощущаемое удовлетворение;

— эта ценность исключала бы применение дурных средств, поскольку применение таковых действовало бы на нее разрушительно и ценность становилась бы недостижимой.

Если бы мы указали такую абсолютную ценность, то основанная на ней этическая система сочетала бы в себе достоинства утилитарных и абсолютных систем. Тем самым было бы возможно преодолеть их противопоставление путем своеобразного синтеза.

М.А. Розов предложил принять в качестве абсолютной ценности сохранение культурной памяти — сбережение "генофонда" культуры. Дело в том, что каждый человек является участником своеобразной эстафеты, в которой передаются культурные образцы, перенимаемые участниками путем подражания предыдущим. Ущерб, нанесенный каждому, грозит нарушить эстафету в целом и потому угрожает указанной абсолютной ценности. Сохранение памяти культуры невозможно тем самым с помощью дурных средств.

Недостаток этой идеи построения этики состоит в том, что культурная память в качестве абсолютной ценности не удовлетворяла бы первому из выдвинутых нами условий. Человек не ощущает сохранение культуры в целом как непосредственную личную ценность. Такая ценность для него не утилитарна, ибо недостаточно эгоистична. Она лишь очень опосредованно связана с личными стремлениями и побуждениями отдельного человека. Эта ценность не переживается и даже не предвкушается как доставляющая счастье. Скорее она ощущается как некий абстрактный долг вроде любви к абстрактному человечеству.

В религиозной этике в качестве абсолюта выступает Бог, с которым у человека предполагаются персональные отношения, а в качестве абсолютной ценности — возможность личного общения с Богом, воссоединение с Богом. Непосредственное созерцание Бога, единение с Богом и в конечном счете обретение вечной жизни рассматриваются религиозным человеком, находящимся в рамках своей конфессии или обладающим достаточной религиозной интуицией, как высшее благо. При этом в новозаветной формулировке этой заповеди мерой любви к ближнему оказывается любовь к самому себе: "...возлюби ближнего твоего, как самого себя..." (Мф. 22:39). Из этого следует, что в религиозной этике (в христианстве это наиболее ярко выражено) достижение абсолютной ценности неразрывно связано с полным отказом от дурных действий в отношении других людей.

Обычно этике религиозного типа и тем, кто ее исповедует, предъявляют упрек в корыстном отношении к добру, ибо любой добрый поступок ими совершается в расчете на награду в виде обетованного вечного блаженства созерцания Бога или, по крайней мере, с мыслью о такой награде. В то же время человек, принимающий веление категорического императива, заведомо отказывается от всякой награды.

На это можно ответить, что корысть всегда подразумевает получить как можно больше, затратив как можно меньше. Но абсолютная ценность, предлагаемая в религиозной этике, такова, что любая попытка "сэкономить" на усилиях по ее достижению приводит к безвозвратной утрате всяких шансов. Нельзя говорить о корысти, когда затрачиваемое в принципе

не соразмеряется с наградой, когда человек отдает всего себя, чтобы получить блаженство, которое он даже не в состоянии себе представить, а только верит, что это и есть единственное ценное блаженство.

Корыстное отношение к делу всегда требует гарантий получения искомого результата. Ростовщик — образец корыстного поведения — дает ссуду под залог, ценность которого существенно превышает ценность ссуды. Утилитарная этическая система обычно дает гарантии, что при точном соблюдении ее рекомендаций человек достигнет желаемого счастья. Христианская этика гарантий не дает. Бог не дает нам гарантии не только награды, но и собственного существования. Он требует веры и послушания и одновременно призывает: "стучите, и отворится".

Подчеркнем, что в христианской этике абсолютная ценность не принадлежит к числу естественных, достигаемых в посюстороннем мире, но имеет сверхъестественный статус. По-видимому, попытки найти естественную абсолютную ценность, привлекательность которой была бы ясна обычным людям и которая исключала бы использование дурных средств, обречены на провал.

С точки зрения реалистической этики мораль требует от человека оставаться в согласии с реальностью, быть верным этой реальности, в том числе собственной человеческой сущности. Иначе говоря, реалистическая этика требует от человека соразмерять свои поступки и их оценки с высшей духовной реальностью, с ограничениями природных и общественных условий и притязаниями окружающих, а также с велениями совести и правильно понимаемыми собственными интересами. Для этого он обязан использовать свой разум как главную движущую силу человеческой природы. В конце концов и этический утилитаризм, и категорический императив суть плоды человеческого разума, выросшие из стремления осознать роль и задачи человека, его место в реальной жизни. Согласие с реальностью есть основная предпосылка устанавливаемых разумом моральных норм, основанных на познании действительности, включающей в себя самого человека, и (в религиозных терминах) Божьего замысла о нем.

Однако следует помнить, что опора только на готовые плоды человеческого разума может привести к отказу от личного действия на основе разума, характерному для полуобразованности. «Такой человек не умеет исследовать и познавать, он умеет только "понимать" то, что просто и плоско, и помнить. Он живет заученными формулами, от которых в голове все становится плоско и просто... Таинственная глубина материального и душевного мира остается им недоступной, и все их воззрение на природу и людей оказывается предметом их суеверия. И нередко бывает так, что, чем пошлее их миропонимание, тем фанатичнее они верят в него» (И. Ильин).

Верность действительности есть основной (абсолютный) ориентир реалистической этики, согласно которому субъект этического действия выбирает свой путь. Реалистическая этика переносит фокус внимания с оценки поступка на развитие личности, способной адекватно понимать действительность на основе разума и оставаться верной этой действительности, используя свою волю. Тем самым происходит возвращение к Аристотелю на более высоком уровне. Сами моральные нормы формируются с помощью разума для того, чтобы правильно "поместить" человека в мир, дать ориентиры и основания для точного отношения к действительности и тем самым для самосовершенствования. Эти основания трактуются в духе философского реализма св. Фомы Аквинского, полагающего, что каждое бытие имеет свою сущность — то, что оно действительно собой представляет (его "чтойность"). Именно сущность определяет все качества бытия, его признаки или характеристики. Сами по себе эти признаки не могут находиться в отрыве от бытия или действовать сами по себе.

В реалистической этике целью является не моральность действий, но нравственное совершенство человеческой природы, достигаемое в процессе становления личности. При этом оценки поступков зависят от конкретного контекста, в котором они осуществляются. Вопрос о будущем поступке требует обсуждения некоей ситуации, о которой мы в состоянии судить лишь по ее признакам, а не по сущности. Увидеть ее сущность можно, лишь оказавшись внутри ее и ощутив личную ответственность за происходящее. Автору приходилось листать "Задачник по этике", содержавший перечень задач типа: "Кого вы будете спасать, если рядом с вами тонут академик и слесарь?" Более безнравственного и этически дезориентированного занятия, чем решение подобных задач, трудно придумать, ибо они заранее ориентируют на снятие с себя персональной ответственности в реальной ситуации. Этические задачи нельзя решать отчужденно - как бы за другого. Мы не можем в принципе понять ситуацию за другого и принять за него ответственное решение.

К решению моральных проблем не подготовят никакой тренинг, никакое перечисление признаков морального поведения. Прежде всего надо реально оказаться в ситуации, где бремя свободного выбора пало лично на тебя, и уже тогда определять, что есть лучший выбор в этом случае. Важно только оказаться подготовленным к взятию на себя этого бремени.

В сущности, моральное развитие человека подразумевает целенаправленное саморазвитие и выработку внимания к тому, что происходит в действительности, т. е. к обращенным к нему духовным требованиям, условиям физической возможности и целесообразности тех или иных собственных поступков и влияния, которое они могут оказать на внутренний мир этого человека. Именно внимание позволяет осознать, что мы очень часто не можем предвидеть дальних последствий собственных действий и что есть поступки, которые недопустимы ни при каких обстоятельствах, ибо они сами по себе искажают человеческую сущность.

Есть три основных типа отношения к действительности, над которой у нас нет никакой власти. Их можно определить как фатализм, цинизм и реализм. Фатализм — это слепое подчинение действительности как неумолимой судьбе, которой можно только подчиниться и постараться по возможности о ней не думать. Цинизм — это стремление оправдать вседозволенность поступков тем, что они уже ни на что не влияют. Реализм состоит в том, чтобы, не пытаясь изменить не поддающееся изменению (приняв ситуацию такой, как она есть), постараться использовать его во благо и для самосовершенствования.

Реалисту, как всегда, потому труднее, что для него выбор не столь узок: от прямого сопротивления до стойкого несогласия и поиска минимальных степеней свободы. Важно то, что необходимо найти возможность сохранить свободу, несмотря на многочисленные ловушки, соблазны и трудности определения границы между допустимым компромиссом и полной потерей лица. Словом, реалист находит возможность выбора там, где другие ее уже не видят.

Если же перед человеком стоит соблазн совершить явно противоречащий моральным требованиям поступок, реалистическая этика настаивает на том, что не следует даже рассматривать варианты, оправдывающие этот поступок. Его не следует совершать ни при каких условиях: здесь действует абсолютный моральный запрет. Как писал Достоевский, даже счастье человечества не стоит единой детской слезинки. Есть вещи, которые нельзя делать ни при каких обстоятельствах, они не могут быть оправданы никакой перспективой будущих благ. Мораль тем и сильна, что формулирует абсолютные запреты, которые не следует преступать никогда. Иначе это не мораль, а беспомощный призыв быть хорошими. Религиозная мораль формулирует такие запреты в заповедях, в определении главных грехов. Но эти запреты не имеют никакой религиозной специфики: они понятны любому нравственно не ущербному человеку.

Тут есть один важный практический момент. Когда человек попадает в этически напряженную ситуацию, понимая, что ему предстоит нелегкий и опасный выбор, очень полезно заранее определить для себя, чего не следует делать ни в коем случае. Здесь требуется не конкретный расчет вариантов, а ясное понимание, что "я этого не сделаю никогда, хотя это мне будут настойчиво предлагать". Такая предварительная установка очень помогает не сделать непоправимый выбор, которого человек впоследствии будет стыдиться. Хорошие варианты могут "подвернуться по дороге", но они легче придут в голову, если будет напрочь отсечено все, что абсолютно не дозволено делать. Если ты поставил себя в недвусмысленную позицию по отношению к злу, то добро найдет тебя само. Главное — избавиться от искушения мысли, что в силу обстоятельств то или иное зло может быть оправданно. Это самая распространенная и самая опасная приманка. Более того, сущность зла в том, что оно маскируется под добро, под то, что в данных условиях выглядит лучшим выходом.

Между тем, "что я семь", и тем, "чем я должен быть", проходит линия напряжения. Именно здесь требуются усилия, чтобы выполнить моральный долг перед самим собой. Разум помогает человеку определить, в чем состоит этот долг, воля побуждает его исполнить. Человек — существо, призванное творить самого себя и сознавать свои возможности совершенствования.

Духовные ценности выше материальных в силу их связи с бытием более совершенным, чем бытие материального мира. Именно поэтому этика ставит моральное благо выше любых естественных благ, имеющих в конечном счете материальный источник. Моральный закон может регулировать поступки лишь на основе признания приоритета духовного над материальным как принципа устройства действительности. Тем самым этика не может подчиняться экономике, а сознание — общественному (социально-экономическому) бытию. Признание противоположного означало бы отказ от приоритета духовных ценностей, что ведет к подавлению человеческой природы в угоду низшим инстинктам, на которые опираются многие идеологические фетиши. Однако соблазн материальных благ силен и часто заставляет человека предпочесть материальные интересы духовным.

Человеческая практика выработала методику защиты от этой опасности, которая называется аскезой. Аскеза состоит в усилиях восстановить действительную иерархию ценностей путем ограничения собственных стремлений к материальным благам. В сущности, только реалист способен всерьез заниматься аскетической практикой. Смирение как установка играет фундаментальную роль в человеческой нравственности, но эта установка абсолютно неприемлема для утилитаризма и вообще для утилитарного мышления. Очень ярко идея смирения выражена в требовании К.С. Станиславского к актеру: любить "искусство в себе, а не себя в искусстве".

Реалистическая этика рассматривает человека как общественное существо и придает большое значение проблеме его общественного поведения. Политика рассматривается как этика коллективной жизни, т. е. феномен, основанный на этических началах. В то же время реалистическая этика подходит к обществу с моральными критериями защиты прав личности. По этим критериям допустимым является то социальное устройство, которое на деле признает полноту бытия каждой личности, обеспечивая свободу и справедливые условия существования для каждого члена этого общества. Что же касается личности, то ее нравственное совершенствование подразумевает исполнение обязательств, вытекающих из занимаемого в общественной структуре положения, в соответствии с моральными требованиями.

Этика в некоторых случаях является ключом к решению чисто практических проблем человеческого поведения. Одна из таких проблем — отношение к инакомыслящим.

Для людей, вынужденных участвовать в коллективных действиях, необходимо согласованное представление об этих действиях, их желаемых результатах и возможных нежелательных последствиях. Однако в этих действиях принимают участие люди с разными взглядами на происходящее и даже на мир в целом. Оказалось, что даже в науке, которая, казалось бы, имеет дело с фактами и теориями, позволяющими достаточно надежно отделить истинное от ложного и даже сомнительного, существуют практически неразрешимые споры вокруг разных точек зрения (см. гл. 4). Ничего хорошего не получается, когда кто-то позволяет себе вершить суд над неприемлемыми для него мнениями других людей с позиции некоей окончательно принятой истины, не пытаясь понять, что скрыто за чужими (пусть ошибочными или даже дурными) мнениями. Такой человек ставит идею, которой он служит, выше любого личного поиска истины. Ясно, что такое положение дел имеет место отнюдь не только в науке, и сегодня мы все чаще говорим о необходимости консенсуса, консолидации, разумного компромисса. Речь идет о том, что всем нам следует научиться не причислять инакомыслящих к людям второго сорта, с которыми можно как бы и не считаться, а стремиться почувствовать тот проблеск истины, который ощущает этот человек, разделить его чувства, встать в позицию сочувствия.

В статье "Принцип сочувствия" С.В. Мейен писал: "Надо мысленно стать на место оппонента и изнутри с его помощью рассмотреть здание, которое он построил". Эти слова — вывод из многолетнего опыта научных занятий.

Принцип сочувствия требует не просто понимания других людей, но сочувственного, доброжелательного понимания. Этот принцип как бы еще раз напоминает, что общность людей держится не на практических интересах, не на моральном долге, но на любви. В основе морального сознания человека лежит любовь к тем, среди кого он живет. Даже шире: любовь к своей среде обитания, дающая ощущение ценности бытия. Эта любовь распространяется на прошлое, будущее и настоящее.

Мораль начинается с понимания соизмеримости людей, с того, чтобы уметь поставить себя на место другого и посмотреть на мир его глазами, разделить его чувства.

В принципе сочувствия есть одна существенная трудность или даже ловушка. Сочувствуя другому, мы рискуем перейти на чуждую нравственную позицию и "потерять себя".

Есть два крайних состояния души, особо опасных с этической точки зрения: гордыня и отчаяние. Гордыня делает человека неспособным любить хоть что-то вне самого себя, а отчаяние не позволяет принять любовь другого. Гордыня не оставляет места для раскаяния, отчаяние лишает веры в его действенность. Именно поэтому гордыня и отчаяние относятся христианской религией к числу самых тяжких, смертных грехов. Сочувствие в обоих этих случаях невозможно. Но принцип сочувствия очень действен. Он, например, способен помочь раскрыть преступление. Процитируем отрывок из вступления к циклу рассказов Г. Честертона "Секрет патера Брауна", где детектив отвечает на вопрос журналиста о том, в чем секрет его успехов при раскрытии запутанных убийств.

"Секрет, видите ли, в том, что я был убийцей всех этих жертв. Так что, разумеется, я знал, как это было сделано. Я тщательно спланировал каждое из этих преступлений. Я точно продумал, как это могло бы быть сделано и в каком состоянии сознания человек способен это фактически свершить. И если я был совершенно уверен в том, что чувствую в точности так, как это чувствовал сам преступник, то я, несомненно, знал, кем он был...".

Понимание внутренней подоплеки преступления дает возможность адекватно отнестись и к самому преступнику. Так что моральный эффект сочувствия достигается и здесь; акцент ставится на том, что понять другого, осознать логику его действий можно лишь через проникновение в его внутренний мир.

Способность видеть и оценивать мир с точки зрения другого позволяет, кроме всего прочего, распознать, сколь непривлекательно мы часто выглядим в чужих глазах, а это хороший способ понизить обычно завышенную самооценку и соответственно повысить оценку опасности грозящих нам соблазнов, ибо мы, оказывается, не столь хорошо защищены от искушений, как это можно предположить.

Справедливость является специфической категорией этики, использующейся для моральной оценки определенного круга ситуаций, участники которых вступают в отношения, где именно эта категория лучше всего характеризует моральность поведения некоторых из них. Конкретные претензии, предъявляемые к властям, обществу или отдельным людям, очень часто формулируются как упреки в несправедливости. Недостаток милосердия, пренебрежение интересами отдельных людей или целых групп, даже прямая жестокость очень часто замечаются прежде всего как несправедливость. В этом смысле нарушение справедливости играет роль, сходную с нарушением законности: и то и другое явно свидетельствует о разрушении неких фундаментальных структур поведения. Связь здесь даже более глубокая: право в конечном счете служит для поддержания справедливости, а основой самого права является заложенная в нем справедливость. В противном случае право оказывается лишь внешним прикрытием произвола и не заслуживает своего имени.

Справедливость обладает характерной асимметрией: это всегда обязанность сильного по отношению к слабому. Максимум, что в силах слабого, -это справедливо судить о сильном. Впрочем, трудно требовать от притесняемого справедливых суждений о своем притеснителе: такое превосходит средние человеческие возможности. Другое дело, когда притесняемый неожиданно обретает силу и пытается принудительно восстановить справедливость. Здесь уже на нем лежит бремя обязанности быть справедливым, иначе то, что первоначально ощущалось как восстановление попранной справедливости, перерастает в месть, изобильно порождающую поток новых несправедливостей. И здесь асимметрия не нарушена: ситуация стала иной, ибо произошла смена ролей, которую не успел или не захотел осознать получивший неожиданный перевес участник ситуации. Национализм начинается обычно как требование справедливости со стороны ущемленной нации, но он очень часто развивается в сторону несправедливого отношения с ее стороны к другим нациям.

Укажем на любопытный парадокс, связанный с категорией справедливости. С одной стороны, несправедливость служит явным признаком этических нарушений и легко обнаруживается, но с другой — очень редко удается договориться, в чем же она фактически заключается. Разные заинтересованные стороны могут трактовать справедливость исходя из очевидных для каждой из них, но противоречащих друг другу критериев.

Вопрос о справедливости встает особенно остро (более того, это и есть ситуация, когда категория справедливости оказывается применимой наиболее чисто, т. е. по существу дела) в тех случаях, когда речь идет о распределении между объектами ограниченного запаса каких-то ресурсов. Справедливость в данном случае — это этически верный способ разделить имеющееся независимо от того, получено ли оно в результате труда претендентов или просто заранее находится в распоряжении субъекта.

Для того чтобы определить, справедливо ли распределение, нужно заранее иметь точный критерий, по которому ведется раздел, чтобы быть уверенным в справедливости самого критерия, создающего необходимую симметрию между его участниками, иметь возможность убедиться в том, что этот критерий фактически соблюден. Если критерий отсутствует, то результат раздела всегда можно опротестовать как несправедливый. Таким он покажется получившим меньшие доли или внесшим в получение результата больше своего труда.

Какое же решение проблемы справедливости способна предложить этика? Ответ состоит в том, что проблема справедливости в принципе не имеет идеального теоретического решения. Категория справедливости чаще всего выступает как рассудочная, а не как разумная. В этом случае она не учитывает, что милосердие выше бухгалтерских расчетов справедливости, хотя они до некоторой степени удерживают от произвола. Всегда лучше использовать несколько критериев. Если один из них дает неубедительные результаты, то его можно скорректировать с помощью остальных критериев. Разумный же (а не только рассудочный) подход к делу показывает, что этические проблемы не поддаются точному и окончательному расчету.

В этических ситуациях всегда остается место для свободного выбора, для свободного выражения милосердия, превышающего любые расчеты. Да, безусловно, те, кто вложил в производство труд и капитал, по справедливости заслуживают пропорционального вознаграждения за эти вложения. Общество может взять часть их дохода для обеспечения нетрудоспособных. Но оно вправе взять лишь такую долю, которая не нарушает справедливой оплаты усилий и риска. В то же время никто не может отнять у получивших законную долю прибыли права отдавать самим на дела милосердия. Социалистический принцип, когда средства на социальное обеспечение малоимущих и нетрудоспособных распределяет исключительно государство, создает несправедливые привилегии для власть имущих, исключает участие отдельных лиц и общественных организаций и обесчело-вечивает оказание необходимой помощи.

Справедливость соразмеряет усилия с вознаграждением. Но в добрых делах такой соразмерности не может быть. Любовь в состоянии исправить излишний ригоризм справедливости, ибо любовь всегда готова дать больше, чем велит справедливость.

Распределение обязанностей перед обществом также может оцениваться по тем или иным критериям справедливости. Разумеется, любой человек может пожелать отдать гораздо более того, что от него требуется. Это его право. Но для других это может оказаться немым укором в собственных упущениях. Нельзя без особых на то причин ставить ближних в ситуации, когда на их долю приходится несправедливо больший круг обязанностей.

И следует помнить, что под лозунгом борьбы за справедливость создавались жесточайшие тоталитарные режимы, искажавшие все критерии, а любовь противостоит ожесточению, сухому законничеству и охраняет от тоталитаризма как подавляющей душу идеологии. Важно еще понимать, что справедливым должен быть человек, а не общество в целом. Достаточно, если общество не вынуждает к несправедливости. Такое понимание способствует отказу от опасных утопических проектов усовершенствования социального строя.

Один из наиболее удивительных феноменов представляет собой совесть. Голос совести предупреждает о моральной недопустимости порой весьма соблазнительных поступков и сурово карает долгими и тяжелыми мучениями за неправильно сделанный выбор. Если этика — это наука о навигации в ценностно-ориентированном мире, то совесть — это встроенный в душу человека навигационный прибор, нечто вроде морального компаса. Этика объясняет роль совести в нравственной жизни и предупреждает о последствиях тех ситуаций, когда человек пренебрегает ее голосом.

Если справедливость порой низводит этические решения до уровня рассудочной логики, формулируя четкие критерии, то совесть решает этические проблемы вне разумного обоснования: интуитивно, путем озарения, внутреннего видения ситуации в целом. Критерии справедливости слишком рассудочны и потому недостаточно разумны, совесть же действует сверхразумно. В сущности совесть — это орган моральной интуиции. Вся проблематика справедливости нацелена на то, чтобы найти и обосновать этически удовлетворительное решение, совесть же включается, чтобы удержать от дурного решения, даже если разум находит достаточные аргументы для его обоснования.

Совесть способна наложить вето на решения, принимаемые разумом как вполне удовлетворительные. Противостояние неправедности и беззаконию тоталитаризма в нашей стране было прежде всего делом людей, в которых громко говорил голос совести. Само существование справедливости в любом обществе нуждается в совести, в людях, способных говорить и действовать по совести.

Совесть помогает понять, в чем состоит верность действительности, какие запреты эта действительность ставит перед нами. Вполне можно столкнуться с уникальной ситуацией, когда совесть велит совершить поступок, оправданный лишь в этой ситуации и потому не могущий стать универсальным образцом. Существует научно-фантастический рассказ про христианского проповедника, который поведал очень добрым и отзывчивым инопланетянам о крестном пути Иисуса Христа. Они поняли, что, с точки зрения этого проповедника, судьба Иисуса прекрасна, и из добрых чувств распяли самого миссионера. Они действовали по прекрасному образцу, не заметив, что подражали не поведению Иисуса, а его палачам. Похоже, что рассудок заглушил в них голос совести. Именно поэтому реалистичная этика утверждает необходимость безоговорочно поступать по совести, повиноваться ее запретам.

Важное преимущество совести — это ее автоматическое срабатывание в ситуации, грозящей нарушением морального закона. Действие совести подобно глазу, который автоматически фокусируется на важном, слуху, фиксирующему непривычный звук, свидетельствующий об опасности. В некотором смысле совесть— это инстинкт этического самосохранения, уберегающий от дурных поступков.

Идеологическая тоталитарная система несовместима с уважением совести отдельных людей. Но и в нормальном государстве, где есть определенный уровень правовых гарантий, именно совесть помогает замечать социальную несправедливость, диктует необходимость поддержки людей, нуждающихся в помощи.

Совесть требует от нас быть внимательными к людям и ситуациям. В некотором смысле совесть— это обостренная внимательность, позволяющая усмотреть в этически безразличной на первый взгляд ситуации необходимость четкой моральной оценки.

Очень важно отметить рефлексивный характер совести, т. е. ее направленность на собственное сознание. Совесть непрерывно оценивает этический характер наших мыслей, указывает на возникающие дурные помыслы или на попытки самооправдания. Совесть — это последнее препятствие, которое нравственная природа человека ставит перед соблазняющими доводами разума, умело учитывающего объективные выгоды, интересы, потребности. Ее сила в том, что она не выводит моральную оценку из каких-то исходных предпосылок, которые всегда могут быть поставлены под критическое сомнение, но непосредственно усматривает абсолютную недопустимость некоторых поступков.

Совесть имеет две функции: предупреждающую и ретроспективную. Внимательность связана с первой из них, когда совесть предупреждает о грозящих соблазнах, о моральной недозволенности поступков, на которые человека подталкивают жизнь или дурные страсти. Угрызения совести направлены на уже совершенные в прошлом поступки, за которые человек порой стыдится всю свою жизнь.

В отличие от фатализма и цинизма реализм требует от субъекта вдумчивой интерпретации складывающейся ситуации и выведения из нее некоего морального урока. Если совесть у человека "чиста", то это редко свидетельствует о моральном благополучии. Это значит попросту, что совесть

молчит, не видит нарушений. Фактически это признак отсутствия работы совести, ее омертвение, т. е. бессовестность. Быть совестливым и иметь "чистую совесть" — понятия противоположные. Дело в том, что чем сильнее в человеке развита совесть, чем она чувствительнее, тем сильнее ее укоры.

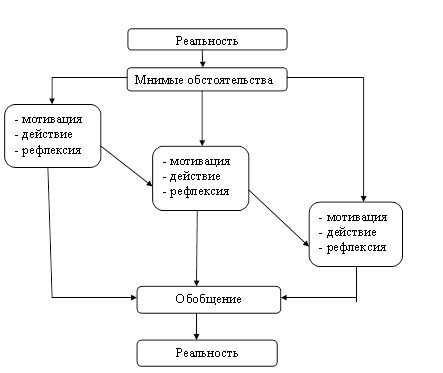

Заметим, что оценка мира, или голос совести, есть мысль или осознаваемое ощущение субъекта. Возникновение этой оценки не контролируется волей субъекта, ибо совесть действует не по воле, но как самовольно возникающая интуиция. Оценка оценки, или готовность субъекта подчиняться голосу совести, — это уже мысль о чувстве, или рефлексия, "догоняющая это чувство". Отношение субъекта к голосу своей совести есть акт его свободной воли. Основная гипотеза модели Лефевра состоит в том, что моральный статус субъекта определяется указанными тремя сущностями: качеством мира, в котором находится субъект; оценкой этого мира, или голосом совести субъекта, и готовностью субъекта последовать рекомендации собственной совести (рефлексией над этой рекомендацией).

До сих пор мы рассматривали состояние мира или ситуацию, в которую попадает субъект, как некий монолит, подлежащий общей оценке. Однако часто приходится разделять саму ситуацию на нечто данное заранее и то, что в нее вносится действиями самого субъекта, например средствами, которые он намерен применить. Более того, состояние мира может определяться отношением субъекта к другому субъекту, представляющему источник некоторой опасности. Поэтому встает вопрос: как субъект способен оценивать ситуацию, являющуюся комбинацией ситуаций? Речь вдет о том, как фактически может реагировать совесть субъекта на мир, состоящий из двух или более компонентов, каждый из которых она в состоянии оценить по шкале добра и зла.

Ясно, что комбинация двух хороших ситуаций — это хорошая ситуация ("кашу маслом не испортишь"). Точно так же и комбинация двух дурных ситуаций может быть только чем-то очень дурным. Однако комбинирование двух различно оцениваемых ситуаций может, как оказалось, оцениваться на основе двух противоположных принципов. Первый из них состоит в том, что "ложка дегтя портит бочку меда", или

добро + зло = зло.

Второй формулируется как "хорошее не испортишь", или

добро + зло = добро.

Эти два способа комбинирования моральных оценок определяют две возможные этические системы. В первой этической системе отвергается компромисс добра и зла. Во второй компромисс между добром и злом оценивается позитивно. Принадлежность того или иного субъекта к одной из этих систем может быть проверена с помощью психологических тестов. Такие тесты были составлены В. Лефевром и предлагались группам испытуемых. Оказалось, что принадлежность испытуемых к той или иной системе можно четко выделить. Более того, выявляется преимущественная принадлежность к той или иной системе для групп, составленных из людей определенной культуры.

Вот пример одного из таких тестов: "Считаете ли Вы хорошим делом подсказать на квалификационном или конкурсном экзамене правильный ответ человеку, не способному справиться с заданием?" Ясно, что подсказка искажает результат экзамена, но в ее основе лежит доброе желание помочь человеку в трудной и важной для него ситуации. Ответ "нет" характерен для первой этической системы, ответ "да" выдает принадлежность ко второй.

В каждой из двух этических систем есть свои "герои" и "слабаки". "Герой" первой системы откажется подсказывать, даже если в подсказке нуждается его близкий друг и такой отказ грозит разрывом дружеских отношений. "Слабак" подскажет именно потому, что ему не хватит выдержки поступить в соответствии с велением собственной совести. "Герой" второй системы будет подсказывать с риском быть изгнанным с экзамена, что чревато для него крупными неприятностями. "Слабак" второй системы не рискнет подсказать именно из-за страха понести наказание, но не потому, что считает дурным подсказывать.

Различие между "героем" и "слабаком" в том, что первый стремится не делать зло в силу того, что оно дурно, а второй -- исключительно вследствие страха наказания, т. е. следует не "автоматизму" этической системы, а вынуждающим обстоятельствам. Но само различие добра и зла оба понимают одинаково — по правилам той системы, к которой они оба принадлежат. Представитель первой системы четко ориентирован на беспощадную конфронтацию. Представитель второй системы предпочтет искать компромисс со своим противником. (Это очень родственно христианскому принципу ненавидеть грех, но быть терпимым к грешнику.)

Кроме экспериментов на оценку допустимости комбинирования добра со злом В. Лефевр использовал тесты, показывающие, насколько испытуемые признают самоценность компромисса. Один из таких тестов предлагал человеку представить себя главой группы захвата, призванной освободить пассажирский самолет от террористов. В этом случае надо было выбрать между немедленным открытием огня и переговорами. Представители первой системы безоговорочно предпочитали вооруженные действия, т. е. немедленную конфронтацию с угонщиками, а те, кто исповедовал вторую систему, как правило, считали нужным попробовать найти компромисс в процессе переговоров.

Из сказанного нельзя сделать однозначный вывод о том, что общество нуждается лишь в представителях какой-то одной моральной системы. Реальное общество нуждается в определенной пропорции тех и других — в тех, кто поддерживает моральный климат сотрудничества, и в тех, кто четко реагирует на опасность. У А. Куприна в рассказе "Суламифь" приводится апокриф о суде царя Соломона. К царю приходят два брата, претендующие на имущество скончавшегося отца. Царь предлагает им странное состязание в стрельбе из лука: кто точнее попадет в труп отца. Один из братьев стрелять отказался, и наследство царь присудил ему. Второго же, стрелявшего, брата царь взял на службу в свою стражу.

Сама способность морального поведения по сути дела зиждется на присущей человеку свободе. Если бы человек не обладал свободой, если последняя не входила бы в онтологическую сущность человека, то он не мог бы быть субъектом поступка. Собственно, и совершить поступок можно лишь при условии, когда поступающий свободно выбирает между различными вариантами своих действий.

Очевидно понимание свободы как потенциальной способности человека к свободному выбору любой альтернативы, не запрещаемой природными законами. В этом случае осуществление дурного или хорошего выбора равно ограничивает человеческую свободу и снимает возможность дальнейшего выбора. Таким ограничителем оказывается, в частности, моральный закон, предъявляющий к субъекту категорические требования. Свобода и моральный закон оказываются в определенном смысле несовместимыми. Принятие требований морального закона отбирает у человека свободу дурного выбора. Закон оказывается фактором, детерминирующим поведение.

Выход из этой контроверзы многие мыслители (в их числе и Н. Бердяев) усматривают в том, что человеку дается исходная свобода, чтобы осуществить моральный выбор и тут же отказаться от этой свободы ради высшего блага. В религиозных категориях эту точку зрения можно выразить так: Бог создал человека свободным, ожидая от него, что тот использует возможность свободного выбора для того, чтобы возвратиться к Богу. В основе данного заключения лежит моральное учение св. Фомы, основанное на понятии ценностно-ориентированной свободы. Впоследствии У. Оккам заменил его понятием ценностно-безразличной свободы, которое и вошло в современную философскую традицию. Свобода в первом смысле одновременно принадлежит к сфере воли и сфере разума. Ценностно-безразличная свобода не связана ни со способностью различения добра и зла, ни с естественной склонностью к добру и истине.

Свобода— это отсутствие принудительного давления как возможность отдаться естественной склонности к добру и реализовать присущую человеку способность к творческому развитию. Свободный выбор происходит на основе разума. Моральный закон — это менее всего требование долга. Точнее, моральный закон может нечто предписывать, но это скорее относится к воспитанию привычки к добру. Он учит различать добро и зло. Следовательно, моральный закон обращен не только к воле, но и к разуму. Но самое главное в учении св. Фомы то, что моральный закон не подавляет свободу и чувство собственного достоинства.

Согласно Аквинату, человеческие поступки делятся на две группы: те, которые регулируются моральным законом, и те, которые лежат в сфере человеческой инициативы.

Моральный закон использует требования и запреты только применительно к начальному уровню развития человека для его воспитания и усвоения морали, т. е. превращает мораль в неотъемлемую личностную установку. Исполнение закона подразумевает его сознательную рациональную интерпретацию в каждой конкретной ситуации. Человек, считал Фома Аквинат, живет не только в мире вещей, но и в мире поляризованном, пронизанном силовыми линиями добра и зла, где можно и должно ориентироваться с помощью разума и совести. Поэтому и свободу он понимал как свободное ориентирование в этом мире, а несвободу — как утрату данной способности.

Сегодняшняя этическая мысль чаще всего опирается на ценностно-безразличное понятие свободы и потому вынуждена "ограничивать" свободу моральным законом, "пытаться поставить свободу на место" или прямо отрицать право человека на свободу. В этическом же учении св. Фомы свободу невозможно ограничивать моральным законом, ибо это противоречило бы последнему.

Антропология св. Фомы в высшей степени оптимистична (как оптимистично в своих основах христианство): она предполагает в человеке здоровую основу. Современная наука обрела свой пафос в концентрации внимания на недостатках человека, их разоблачении и поучении. Тем самым она не только утратила как ориентир здоровую основу человека, но и ограничивает его свободу.

Св. Фома Аквинский считал, что развитие личной свободы человека зависит от спасительной помощи Бога, даваемой посредством морального закона и благодати. Свобода воли не состоит в абсолютной независимости. Она состоит в напряжении всех ее внутренних сил для достижения естественной для нее цели. Как истина является не отчужденной от разума, а, напротив, его наиболее естественной средой, так и высшее благо

не умаляет достоинства воли, а позволяет ей сконцентрироваться на том, что составляет ее естественную цель.

Если воля склоняется к злу, то это всегда происходит из-за того, что какое-то зло является нам в образе добра. Подчас воля увлекается различными непосредственно ощущаемыми частными благами в ущерб действительному благу, которое можно выявить только с помощью усилий разума. Отказ от этих усилий есть отказ от свободы. Выбор подлинно свободен только в том случае, когда он опирается на разум. Но эмоции сохраняют способность выйти из-под контроля разума. В этом случае внутренняя свобода уменьшается. Следовательно, внезапные движения чувств, предшествующие рациональным суждениям, находятся за пределами царства свободного выбора, за пределами свободы и ответственности.