Навигация

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И.И. Мечникова.

Кафедра психиатрии и наркологии.

Реферат на тему: Неврозы

Учение о неврозах исторически характеризуется двумя тенденциями. Одни исследователи исходят из признания детерминированности невротических феноменов определенными патологическими механизмами биологической природы, хотя и не отрицают роли психической травмы в качестве пускового механизма и возможного условия возникновения заболевания. Однако сама психотравма при этом выступает как одна из возможных и равноценных экзогений, нарушающих гомеостаз.

Вторая тенденция в изучении природы неврозов заключается в предположении о том, что вся клиническая картина невроза может быть выведена из одних лишь психологических механизмов. Сторонники этого направления считают, что информация соматического характера является принципиально несущественной для понимания клиники, генеза и терапии невротических состояний.

Понятие позитивной диагностики неврозов представлено в трудах В.Н.Мясищева. позитивная диагностика вытекает из признания содержательной природы категории “психогенного”. Она включает в себя следующие основные положения:

1. Психогения связана с личностью больного, с психотравмирующей ситуацией, с неспособностью личности в данных конкретных условиях самостоятельно разрешить ее;

2. Возникновение и течение невроза связаны с патогенной ситуацией и переживаниями личности, наблюдается определенное соответствие между динамикой состояний больного и изменениями психотравмирующей ситуации;

3. Клинические проявления невроза по своему содержанию в определенной степени связаны с психотравмирующей ситуацией и переживаниями личности, с основными наиболее сильными и глубокими ее стремлениями, представляя аффективную реакцию, патологическую фиксацию тех или иных ее переживаний;

4. отмечается более высокая эффективность психотерапевтических методов по отношению ко всему заболеванию и отдельным его клиническим проявлениям по сравнению с биологическими воздействиями.

Невроз - психогенное (как правило, конфликтогенное) нервно-психическое расстройство, которое возникает в результате нарушения особо значимых жизненных отношений человека и проявляется в специфических клинических феноменах при отсутствии психотических явлений.

Для невроза характерно:

1. обратимость патологических нарушений, независимо от его длительности;

2. психогенная природа заболевания, которая определяется существованием содержательной связи между клинической картиной невроза, особенностями системы отношений и патогенной конфликтной ситуацией больного;

3. специфичность клинических проявлений, состоящая в доминировании эмоционально-аффективных и соматовегетативных расстройств.

В настоящее время в мировой литературе наибольшее распространение получают концепции полифакторной этиологии неврозов. Признается единство биологических, психологических и социальных механизмов. При оценке роли того или иного этиологического фактора при неврозах возникают существенные трудности. Психотравматизация является ведущей причиной невроза, но ее патогенное значение определяется сложнейшими взаимоотношениями с множеством других предрасполагающих условий (генетически обусловленная “почва” и “приобретенное предрасположение), которые являются результатом всей жизни человека, истории формирования его организма и личности. Трудно учесть все врожденные и прижизненные обстоятельства, получить валидные данные, ведь для этого необходимо провести сравнение с аналогичными характеристиками у здоровых людей. Кроме того, в происхождении невроза у конкретного больного соотношение этиологических факторов имеет неповторимое своеобразие, и усреднение этиологических показателей нередко приводит к противоположному результату.

Неврозы могут возникать у лиц, не страдающих психопатиями, а также без психопатических черт характера. Сверхсильный психотравмирующий фактор может привести к невротическому срыву у любого человека, а характер и форма его зависят не только от патогенного фактора, но и от индивидуального предрасположения и особенности данной социальной среды.

Остановимся на преморбидных особенностях больных неврозом. Для больных неврастенией были характерны повышенная ответственность и добросовестность, высокая чувствительность к критике. Они отличались хорошей работоспособностью и активностью при наличии высокой интенсивности и продолжительности эмоций и достаточно выраженной тревожности. Кроме того, наблюдались низкие показатели уступчивости при средней степени выраженности таких качеств, как решительность, фрустрационная толерантность и адаптивность. Сочетание этих характерологических особенностей наряду со стремлением к чрезмерным, превышающим реальные возможности, усилиям в основных видах деятельности, чаще всего способствовали развитию психологического конфликта неврастенического типа.

Больные истерией в преморбиде отличались завышенной самооценкой, эгоистичностью и эгоцентричностью, относительно высокой активностью, низкой степенью решительности и целенаправленности, значительной степенью внушаемости и самовнушаемости. У них часто выявлялись сочетание выраженной сенситивности и тревожности с лабильностью и импульсивностью, причем потребность в контактах и стремление к лидерству сочетались ос средней степенью уступчивости и ответственности. Наряду с отдельными чертами психастенического типа, указанными выше, у ряда больных этой группы в преморбидном периоде отмечались проявления некоторой шизоидности, которая выступала в виде высокой сенситивности, сочетающейся с эмоциональной холодностью и трудностью контакта.

В преморбидном периоде больных неврозом навязчивых состояний обращали на себя внимание прежде всего низкая степень активности, уверенности в себе, решительности, целенаправленности в сочетании с выраженной тревожностью и мнительностью, т.е. черты, свойственные психастеническому типу. Для части больных характерным было сочетание повышенной впечатлительности и чрезмерной чувствительности при склонности к задержке внешних проявлений эмоциональных реакций и в связи с этим постоянной фиксацией больных на значимых для них сложных жизненных обстоятельствах, чему способствовала также склонность их к самовнушению. С учетом высокой степени ответственности и добросовестности, высокой чувствительности к критике и средней степени способности к избеганию конфликта более вероятной становится возможность формирования психологического конфликта обсессивно-фобического типа, чаще в области морально-этических установок больного.

Одним из основных этиологических факторов социальной природы является неправильное воспитание в семье. У больных с истерическим неврозом характерной была обстановка изнеживающего, заласкивающего воспитания беспринципной уступчивости больному, неоправданное подчеркивание существующих и несуществующих достоинств, положительных качеств, что приводит к неадекватному завышению уровня притязаний. Особенности характера, присущие истерии, могут формироваться, с другой стороны, при безразличном отношении по типу “отвержения”, а также в обстановке грубо-деспотического подавляющего воспитания.

Формированию личностных черт, предрасполагающих к развитию невроза навязчивых состояний, способствует неправильное воспитание в обстановке чрезмерной опеки, оберегания, запугивания, подавления самостоятельности и лишения собственной инициативы. Особое значение имеет предъявление противоречивых требований.

Преморбидные особенности личности больных неврастенией формируются прежде всего в условиях, когда стимулируется нездоровое стремление к успеху без реального учета сил и возможностей индивида.

В генезе психогенных расстройств особое место занимает психологический конфликт (внешний или внутренний), патогенность которого обусловливается неспособностью больного разрешить его. Внешний конфликт определяется столкновением нарушенных отношений личности с требованиями окружающей среды. Внутренний (внутриличностный) конфликт определяется существованием противоречивых желаний , тенденций, мотивов и позиций личности. Разделение психологических конфликтов на внешние и внутренние носит условный характер, так как нередко они взаимосвязаны. Возможны следующие конфликтные ситуации: 1. Необходимость выбора в случае одинаково желаемых целей;

Похожие работы

... неврозів, також динаміку їх плину та в цілому те підґрунтя, на якому виник невроз. ЧАСТИНА ІІ: ПОГЛЯД НА СІМ’Ю, ЯК ФАКТОР, ЩО СПРИЯЄ ВИНИКНЕННЮ НЕВРОЗІВ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 2.1 Дослідження сім’ї дітей з неврозами При вивченні родини дітей з неврозами застосовується клініко-анамнестичний метод, доповнений психологічним і соціально-психологічним методами. Поділ їх умовний, тому що разом вони ...

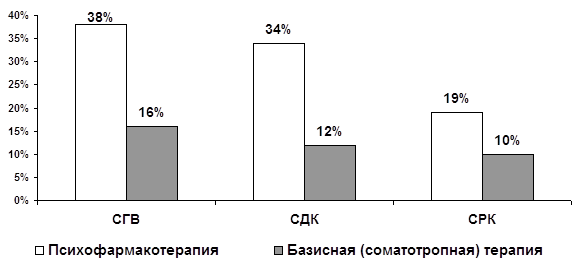

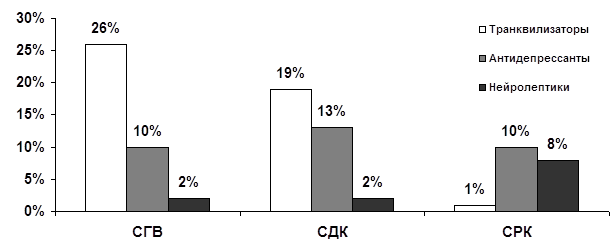

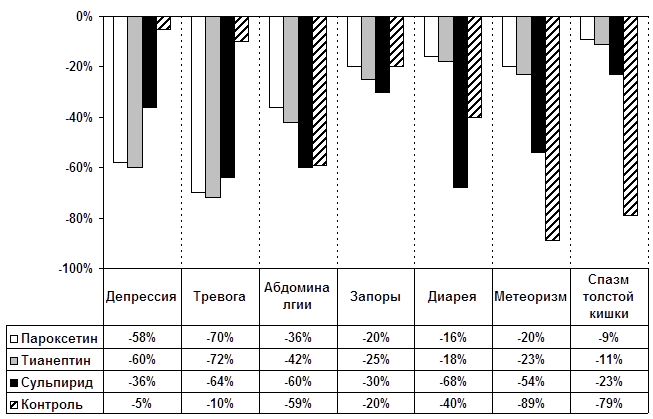

... запоры и упорные, монотонные абдоминалгии в проекции толстой кишки. Различия между СРК и другими изученными органными неврозами реализуются также и на уровне коморбидных соотношений функциональных расстройств ЖКТ как с личностными (непрерывная динамика в рамках психосоматического развития), так и психопатологическими (аффективными и тревожными) расстройствами. Переходя к обсуждению личностной ...

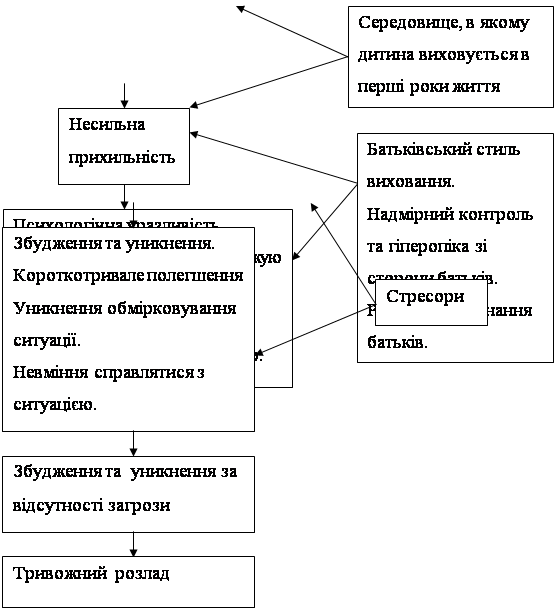

... у дітей групу факторів: психічну травму, преневротичні патохарактерологічні радикали (напр.-тривожність), дисгармонію сімейних стосунків та дисгармонію сімейного виховання [16]. Захаров [4,5] розглядає формування дитячих неврозів у динамічному аспекті, наголошуючи при цьому, що провідний психогенний фактор невротизації пов’язаний з порушеними сімейними стосунками і несприятливим впливом з боку ...

... неврозов. [3] Часть II. Практическая работа: выявление взаимосвязей между акцентуированными чертами характера и предрасположенностью к неврозу §1. Цель, задачи и условия проведения исследования, характеристика контингента Эмпирическая часть данной работы направлена на выявление у людей, не находящихся под неблагоприятным воздействием сильной психологической травмы, акцентуированных ...

0 комментариев