Навигация

Формирование гидрохимического состава подземных вод

3.0 Формирование гидрохимического состава подземных вод

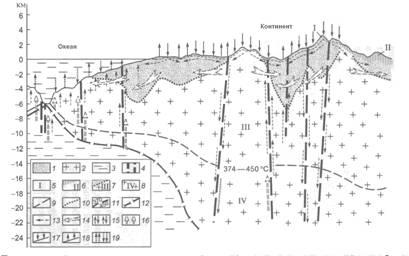

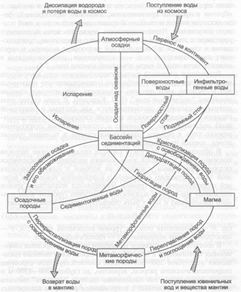

Формирование химического состава подземных вод в естественных природных условиях определяется общими геолого-тектоническими, природными ландшафтно-климатическими и литолого-фациальными условиями.

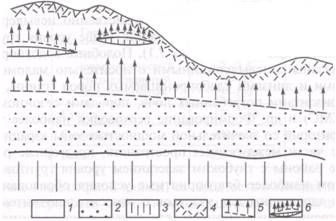

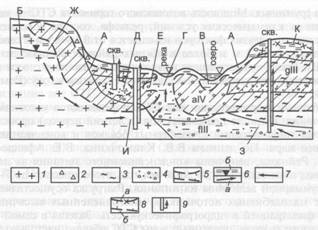

зона активного водообмена, где подземные воды находятся под непосредственным воздействием природных факторов, в условиях интенсивной циркуляции и дренажа. Основные факторы, определяющие химический состав, минерализацию подземных вод и мощность верхней зоны – климат, условия дренированности территории, почвенно-растительный покров, литологический состав водовмещающих пород, а также рельеф дочетвертичной поверхности. В этой зоне формируются как грунтовые, так и напорные воды в четвертичных отложениях, а также верхней части палеозойских и мезозойских пород. Преобладающая мощность зоны пресных вод 50-80 м. Максимальная мощность пресных вод 80-120 м наблюдается в западной части артезианского бассейна.

Водоносные горизонты верхней зоны содержат пресные воды с минерализацией до 1 г/л преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, реже сульфатные натриевые. На отдельных участках зона пресных вод полностью отсутствует или спорадически встречается лишь в четвертичных отложениях. На этих участках в дочетвертичных породах распространены соленые воды с минерализацией 1-3 г/л сульфатного или хлоридного состава. Сульфатные воды развиты на площадях, где под четвертичным покровом распространены нижнепермские и уфимские гипсы и ангидриты, а также на юге и юго-востоке Вологодской области в глинисто-мергелистых огипсованных отложениях татарского яруса. Влияние рельефа доледниковой поверхности сказывается на формировании хлоридных натриевых вод с минерализацией 10-50 г/л на севере и северо-западе Архангельской области в переуглубленных долинах кембрийских образований. На этих участках развита только третья гидрохимическая зона.

зона затрудненного водообмена, где поверхностные факторы еще оказывают влияние на формирование химического состава подземных вод, но интенсивность этого воздействия незначительна, при этом проявляется влияние глубинных факторов. В этой зоне формируются воды с минерализацией 1-50 г/л, неустойчивого химического состава, отличающегося большим разнообразием. Воды данной зоны приурочены к толще отложений, залегающих ниже местного базиса эрозии, преимущественно к пермским отложениям, лишь на западе и северо-западе Архангельской области к более древним образованиям. Подошва данной зоны залегает на глубине от 250 до 600 м. Максимальная ее глубина приурочена к территориям, где под четвертичными отложениями залегают трещиноватые и закарстованные карбонатные отложения с мощной зоной пресных вод и участки с антиклинальными поднятиями в пермских породах, где также увеличена зона инфильтрации пресных вод за счет тектонических нарушений в структурных поднятиях. В пределах глубин 100-250 м распространены воды с минерализацией 1-10 г/л сульфатные кальциево-магниевые и сульфатно-хлоридные натриевые и сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые. На глубинах 250-600 м соленые воды с минерализацией 10-50 г/л хлоридно-сульфатного натриево-кальциево-магниевого состава с высоким содержанием брома до 100 мг/л.

Зона весьма затрудненного водообмена, где подземные воды находятся под воздействием глубинных факторов. В этой зоне формируются рассолы с минерализацией 50-270 г/л и более, в основном хлоридного натриевого состава. Зона рассолов имеет преимущественное развитие в Северо-Двинском артезианском бассейне. К рассолам приурочены бромные воды с содержанием брома до 1,5 г/л (Солигалич). Формирование рассолов связано, прежде всего, с палеогидрогеологическими условиями развития Северо-Двинского артезианского бассейна: морские условия осадконакопления неоднократно сменялись континентальными, на отдельных этапах были широко распространены замкнутые морские бассейны. В дальнейшем и в настоящее время в условиях высоких температур и давлений больших глубин активно протекают окислительно-восстановительные и обменно-адсорбционные процессы, приводящие к метаморфизации рассолов.

4.0 Техногенное воздействие на подземные воды

В связи с глобальным загрязнением поверхностных вод централизованное водоснабжение все в большей степени ориентируется на подземные воды. Однако в условиях растущей техногенной нагрузки на окружающую среду и подземные воды подвергаются загрязнению. Техногенные компоненты обнаруживаются уже не только в верхних, слабо защищенных, водоносных горизонтах, но и в глубоких артезианских резервуарах.

Под антропогенным загрязнением подземных вод понимают ухудшение качества воды (химических, физических, биологических свойств). Антропогенное влияние на подземные воды стало особенно ощутимым в текущем столетии в связи с развитием и интенсификацией промышленности и сельского хозяйства, ростом крупных городов и расширением урбанизированных территорий. Оно проявляется в истощении запасов подземных вод и ухудшении их качества; при этом в подземных водах может увеличиться содержание компонентов, характерных для природных подземных вод (хлориды, сульфаты, железо и др.), но могут также появиться компоненты и соединения, связанные исключительно с деятельностью человека — поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, синтетическая органика и др.

Понятие "загрязнение" относится, прежде всего, к подземным водам питьевого назначения. Качество воды питьевого назначения должно удовлетворять гигиеническим нормам, предусматривающим безопасность воды в эпидемическом отношении, безвредность химического состава и благоприятные органолептические свойства. Соответственно этому государственным стандартом установлены показатели качества воды: 1) микробиологические; 2) содержания токсических химических веществ; 3) органолептические.

Химическое загрязнение подземных вод связано с поступлением промышленных сточных вод, утечками технологических жидкостей, растворением атмосферными осадками сырья, твердых отходов и продуктов промышленности, загрязнением атмосферного воздуха, неправильным использованием сельскохозяйственных удобрений и ядохимикатов. Для современного промышленного производства характерно разнообразие состава сырья, продуктов, сточных вод, отходов (именно это определяет многочисленность веществ, которые могут поступать в водоносный горизонт). На участках химического загрязнения в подземных водах обнаружены тяжелые металлы, нефтепродукты, синтетические органические соединения, хлориды, сульфаты, фтор, мышьяк, азот и многие другие вещества. Показатели химического состава и химических свойств воды, которые целесообразно определять в районе воздействия сточных вод и отходов, специфичны для различных предприятий.

Биологическое загрязнение подземных вод вызывается микроорганизмами, поступающими при инфильтрации фекальных и коммунально-бытовых сточных вод из выгребных ям, канализационной сети, скотных дворов, полей фильтрации, а также при использовании береговыми водозаборами загрязненных речных вод. Из мелководных водохранилищ и прудов-охладителей с теплой водой могут проникать сине-зеленые водоросли и другая микрофлора по водоносному горизонту в водозаборные скважины, находящиеся на расстоянии десятков метров и более от берега. Эти микроорганизмы вызывают обрастания трубопроводов, резервуаров и ухудшают качество воды.

Разнообразные органические вещества, поступающие в подземные воды с коммунально-бытовыми сточными водами и отходами, а также из отходов пищевой промышленности, стимулируют интенсивный рост и активность микроорганизмов в водоносном горизонте, что приводит к дополнительному ухудшению качества воды.

Радиоактивное загрязнение подземных вод ураном, радием, стронцием, цезием и другими элементами в основном является следствием ядерных взрывов, поступления сточных вод с предприятий, добывающих или использующих радиоактивные вещества.

Тепловое загрязнение подземных вод возникает на участках прудов-охладителей нагретых промышленных вод, при сбросе в скважины нагретых вод из систем кондиционирования, а также на участках, где береговые водозаборы используют речные воды с повышенной температурой из-за сброса в реку горячих сточных вод.

Загрязнение подземных вод не является локальным процессом, оно тесно связано с загрязнением окружающей природной среды в целом. Содержащиеся в подземных водах зоны активного водообмена загрязнения в конечном итоге попадают в реки и озера (области разгрузки).

Загрязнение пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не только сказывается на здоровье людей и состоянии окружающей среды, но и приводит к необходимости колоссальных затрат на очистку воды, ремонт и реконструкцию очистных сооружений, дополнительных затрат на здравоохранение. Это происходит на фоне недостаточной изученности и состояния загрязнения, и влияния многих вредных компонентов на здоровье людей и животных, и неразвитости методов исследований многих новых видов загрязнения.

Список литературыНовиков Ю.В., Сайфутдинов М.М. Вода и жизнь на Земле. – М.: Наука, 1981. – 184 с.

Киссин И.Г. Вода под землёй. – М.: Наука, 1976. – 224 с.

Бондарев В.П. Геология. Курс лекций: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Форум: Инфра М., 2002. – 224 с.

Горошков И.Ф. Гидрологические расчёты. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 432 с.

Черданцев В.А., Пивон Ю.И. Методические указания по дисциплине: «Гидрология». – Новосибирск: НГАЭиУ, 2004, 112 с.

Справочное руководство гидрогеолога. В 2 томах. Под ред. В.П. Якуцени. – Л.: Недра, 1967. – Т.1. – 5

Похожие работы

... по специальным нормативам. При земляных работах строителям приходится разрабатывать вечную мерзлоту, как скальный грунт. Поэтому при строительстве стремятся не делать выемок. Построение карты гидроизогипс № скв. Отметка устья скважины Глубина от поверхности земли до грунтовой воды, м Отметка уровня грунтовых вод 1 17.8 1.3 16.5 2 17.3 1.3 16.0 3 16.3 1.2 15.1 4 ...

... Гатальский, Н.К. Игнатович, А.А. Карцев, В.А. Кротова, Б.Ф. Маврицкий, Е.В. Пиннекер, А.И. Силин-Бекчурин, С.Н. Смирнов, В.А. Сулин, А.Е. Ходьков, С.А. Шагаянц. 1.2 Зона аэрации Строение подземной части гидросферы, количество воды, содержащееся в горных породах, и ее фазовое состояние в более широком смысле – распределение и движение различной воды определяются термодинамическими условиями ...

... 94 10614 191 41 17678 892 10 71 3 1,3 20 30,5 0,93 271 41 Таким образом, в пределах Пякупурского куполовидного поднятия развиты солёные преимущественно хлоридно-натриевые воды с общей минерализацией 10-20 г/л в апт-альб-сеноманских и 40-65 г/л в юрских отложениях. Наиболее интересными с точки зрения геохимии являются воды неокомского комплекса. Их минерализация изменяется в широком ...

... условия формирования. Артезианские воды имеют довольно постоянную температуру, зависящую от глубины залегания водоносного пласта. Будучи изолированы от загрязнения с поверхности водонепроницаемыми слоями, артезианские воды обычно отличаются высокими санитарными показателями. В зависимости от сложности геологического строения в артезианском бассейне или какой-либо другой геологической структуре ...

0 комментариев