Навигация

7. Феноменология

Современная философия представляет собой единое, но разнородное целое. Недостаточно знать только одно философское направление, ибо в таком случае теряются достоинства других воззрений. На разнородность современной философии указывает наличие четырех главных философских школ. В Англии, США, скандинавских странах доминирует аналитическая философия, в которой первостепенное значение придают анализу языка, логики, науки. В ФРГ — стране, где очень сильны философские традиции, доминируют феноменология и герменевтика. Во Франции и США больше, чем в других странах, сторонников постмодернизма.

Феноменология — это учение о сознании, о феноменах и их смыслах. Основателем феноменологии в том виде, в котором она культивируется в конце XX века, считается Эдмунд Гуссерль. Сторонников феноменологии можно обнаружить в любой стране. Из российских философов прекрасными феноменологами были Г.Г. Шпет и А.Ф. Лосев.[9]

Феноменологи озабочены тем, что богатый жизненный мир человека, наполненный красками, запахами, разнообразными впечатлениями, пройдя через сознание и достигнув стадии науки, мыслей, понятий, идеализации, оказывается чрезвычайно обедненным, сухим, абстрактным, обезжизненным. Феноменологи утверждают, что это происходит из-за плохого понимания сознания. Феноменологи считают, что их коллеги, представители других философских направлений, не обращают должного внимания на работу сознания.

Гуссерль недоволен жестким (как, например, у Канта) противопоставлением субъекта объекту. При таком противопоставлении преувеличивают либо значение субъекта (что приводит к субъективизму), либо объекта (что приводит к натурализму). Правильная точка зрения состоит в том, что в явлениях сознания субъект и объект даны в их соотносительности.

Внешний для человека предмет дается ему в ощущениях, восприятиях, созерцаниях. Затем наступает черед специальной работы сознания. Не навсегда, а на время надо внешний мир «заключить в скобки», воздержаться от поспешных суждений о нем.

На время анализа внешний мир «замкнут», сведен (редуцирован) к явлениям сознания. При этом нельзя забывать, что в стратегическом смысле сознание всегда ориентировано, направлено на предмет. Это и означает, что сознание интенсионально, т.е. направлено на предмет.

Итак, феноменолог берет предмет созерцания «в скобки», затем он обогащает созерцание смыслами и только после этого полученный эйдос возвращается предмету, что и означает сохранить полноту жизненного мира.

Основные положения феноменологии

Начиная философствование, на время анализа самого сознания абстрагируйтесь от внешнего мира, «заключите его в скобки».

· Обогатите материал созерцания своим воображением (представьте себе то, что вы анализируете так и эдак).

· Воображение приводит к эйдосу, который обозначьте высказыванием.

· На основе полученных эйдосов и высказываний интерпретируйте содержание предмета анализа.

· Избегайте всякого обеднения жизненного мира человека.

8. Герменевтика

Герменевтику часто определяют как способ философствования, центром которого является интерпретация, понимание текстов. Это соответствует тому обстоятельству, что в герменевтике языку уделяется огромное внимание. Тем не менее содержание герменевтики много шире приведенного определения. В связи с последним утверждением обратимся к истории становления герменевтики как философского направления.

В науке понимание часто интерпретируют как подведение под понятие. Герменевтик считает, что здесь нет подлинного понимания, а присутствует всего лишь объяснение. Понимание должно быть по-настоящему жизненным, оно должно иметь дело с сущим, а наука от многого просто-напросто абстрагируется. В критике «бескровных» идеалов науки герменевтик согласен с феноменологом. Однако по принципиальным вопросам они расходятся.

Феноменолог в основном ориентируется на созерцание, он стремится к миру посредством конструкции сознания. Убежденный герменевтик считает, что надо твердо держаться вещи, не убегать от нее в сознание, не довольствоваться всего лишь созерцанием и его обработкой в сознании.

Человек изначально находится в мире сущего, испытывает интерес к нему. Однако вещи закрыты от человека, у них есть свои границы. С другой стороны, свои границы есть и у каждого человека. Понимание будет достигнуто, и истина откроется, если удастся добиться слияния границ вещи и человека. Истина есть, по Хайдеггеру, открывшаяся потаенность вещи. Не случайно мы говорим «истинный друг», «истинная любовь» и т.п.[10]

Согласно Хайдеггеру, человек заброшен в мир, он изначально находится среди сущего, он заинтересован им и вместе с тем озабочен, испытывает чувство неопределенности, страха перед неведомым и прежде всего в силу своей конечности, смертности. Понимание предполагает практическое действие, но оно с той же необходимостью есть выражение субъекта, его выкладка, интерпретация. Но всякая интерпретация имеет языковую, текстуальную форму, в силу чего герменевтика и есть интерпретация текста.

Понять текст — это значит найти в нем ответы на ряд вопросов, определяемых границами вопрошаемого, его образованием, вкусом (эстетическим, например), талантом, традиционностью, Согласно немецкому философу Гадамеру, которого считают основателем современной герменевтики, тщетны попытки видеть смысл текста в сознании его творца (ибо создатель текста сам есть часть мира, к тому же мы хотим познать непосредственно данное, точнее: за-данное для нахождения ответа), у текста нет собственного смысла вне его интерпретации, а в рамках этой интерпретации неуместен субъективный произвол, ибо сам текст не произволен. Итак, понимание достигается в обеспечении слияния горизонтов текста и человека. Для герменевтика самое главное — это познать суть дела.

Основные положения герменевтики:

· Бытие человека-в-мире.

· Соотносительность человека и мира (вещей).

· Заброшенность человека в мир, его забота, страх, временность.

· Потаенность вещи, ее сокрытость.

· Философия как вопрошание.

· Преодоление потаенности вещи и ее самораскрытие как истинность.

· Горизонты человека и вещи.

· Понимание как слияние границ человека и вещи.

· Герменевтический круг.

· Понимание как интерпретация на основе образования, вкуса, таланта, вовлеченности в традиции интерпретатора.

· Историчность интерпретации.

· Сближение герменевтики с поэтикой.

· Главное дело человека — понять суть дела.

Похожие работы

... чего и явилась выработка (в рамках классической немецкой философии) идеалистической диалектики. Черты немецкой классической философии: 1. Несмотря на разнообразие основных философских позиций, немецкая классическая философия является единым, относительно самостоятельным этапом развития философии, ибо все её системы вытекают одна из другой, т.е. с сохранением определённой преемственности, ...

... игры, лежащей в основании той или иной конкретной языковой игры и создающей условия для ее опосредования. «Трансцендентальная языковая игра» может, по мнению Апеля, рассматриваться, с одной стороны, как предельная предпосылка аналитической философии языка и критики метафизики и, с другой стороны, может служить основой для трансформации классической трансцендентальной философии в терминах языка. С ...

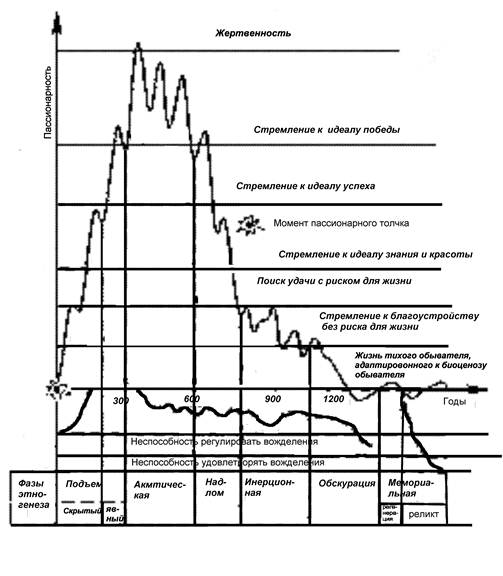

... обобщающие версии развития человечества, либо знакомиться с концепциями того или иного автора. Наиболее интересной я считаю концепцию Л.Н.Гумилева «Этногенез и биосфера земли». «Знание фактов – это еще не знание истории» Ортега – и – Гассет. В своей концепции о развитии общества и зарождения и становления этноса Л.Н.Гумилев выделяет следующие фазы: Подъем: скрытый Явный Акматическая фаза ...

... -идеалисты признают началом всего существующего сознание, мышление, дух, т.е. идеальное. Существует еще одно решение основного вопроса философии – дуализм, который полагает, что материальная и духовная стороны существуют отдельно одна от другой в качестве самостоятельных сущностей. Вопрос об отношении мышления к бытию имеет еще вторую сторону – вопрос о познаваемости мира: может ли человек ...

0 комментариев