Навигация

9. Аналитическая философия

Грандиозные успехи науки, особенно логики, лингвистики (языковедения), математики и физики, не могли не изменить содержание философствования. Более того, эти изменения оказались впечатляющими, к их рассмотрению мы как раз и переходим. Но прежде необходимо определиться с тем, что понимается под аналитической философией.

Аналитическая философия — это философствование посредством детального анализа используемой логики и языка. В науке образцом строгости всегда считалась математика. Но довольно неожиданно математики стали все чаще встречаться с различного рода парадоксами, противоречиями. Простыми средствами с этими затруднениями не удавалось справиться. В силу этого крепло убеждение, что корни затруднений скрыты в основаниях математики.

Идеи основателей аналитического движения в философии.

· Фреге и Рассел считали, что здравая философия является логикой, ибо она начинается с объяснения предложений, того, что может быть истинным или ложным, а это — задача логики.

· Логика занимается высказываниями, предложениями, состоящими из слов, т.е. она имеет языковой характер.

· По Фреге, собственное имя обладает значением и смыслом. Два выражения могут иметь одно и то же значение, но разный смысл. Уже древние вавилонские астрономы знали, что «утренняя звезда» и «вечерняя звезда» — это планета Венера. Два рассматриваемых выражения имеют одинаковое значение (планета Венера), но разные смыслы, ибо они представляют различную информацию. Часть логической путаницы заключается в отождествлении значения имени и его смысла.

· Редукция, сведение к предельным элементам реальности позволяет избежать, считает Рассел, ложных представлений. Предметное содержание следует сводить к изначальным сущностям, неопределимым в терминах еще чего-либо (это, по Расселу, есть его вариант «бритвы Оккама»; британский философ Оккам выступал против преумножения сущностей).

· Мур выступал в «защиту здравого смысла» в философии.

· Мур предлагал неясные, спорные суждения переформулировать в более ясные.

Ранний этап развития аналитической философии получил свое завершение в небольшой книжке Витгенштейна «Логико-философский трактат». Основные положения этой первой хрестоматии аналитической философии следующие.

· Язык есть граница мышления (язык и мышление совпадают; лучше вообще говорить не о мышлении, а просто о языке, мышление «за» языком — это химера).

· Есть только один мир — мир фактов, со-бытий (сосуществование фактов), которые описываются совокупностью естественных наук.

· Предложение — картина мира, оно имеет с последним одну и ту же логическую форму (если бы мир был нелогичным, то его нельзя было бы представить в форме предложений).

· Смысл предложения выражает со-бытие.

· Сложные предложения состоят из элементарных предложений, которые соотносятся непосредственно с фактами.

· Высшее невыразимо.

· «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно». Обо всем остальном, например мистическом, лучше молчать.

· Философия не может состоять из научных предложений, ибо философские предложения нельзя проверить на истинность и ложность, они бессмысленны.

· Цель философии — не особые философские предложения, а логическое прояснение языка. Потому философия — это не особое учение, а деятельность по прояснению языка.

Если местом становления аналитического направления в философии по праву можно считать Англию (Кембридж), где работали Мур, Рассел и Витгенштейн, то позднее центр движения переместился в Вену и Берлин (М. Шлик, Ф. Франк, О. Нейрат, Р. Карнап, К. Гедель, Г. Рейхенбах, К. Гемпель). Всех упомянутых философов объединял интерес к научному постижению мира, прежде всего на основе данных математики, логики и физики. Много внимания уделялось «Логико-философскому трактату» Витгенштейна.

Рассмотрим основные идеи логического позитивизма, т.е. положительного учения, ясного, научного. Его еще называют неопозитивизмом (дело в том, что в XIX веке тоже был позитивизм, его представителями являлись О. Конт и Э. Мах).

· Отрицание философии как учения о первых принципах. По мнению Карнапа, истинность философских предложений невозможно обосновать. От философии следует отказаться в пользу науки, лишь она представляет собой обоснованное знание.

· Аналитические и синтетические предложения. Это различение имело важное значение в неопозитивистском понимании предложения, истинность которого определяется его собственным содержанием, чего нет в случае синтетического предложения.

Неопозитивисты считали, что все предложения науки являются либо аналитическими, либо синтетическими. Аналитические предложения логически необходимы

Согласно принципу верификации, достоверность синтетических предложений выявляется в эксперименте. Проще говоря: не доверяй, а проверяй; проверяй каждое суждение. С этой целью сложный текст надо разложить на элементарные предложения (их также называли протокольными предложениями, или предложениями наблюдения). Элементарное предложение проверяется фактами.

История с принципом проверяемости показывает, что при всем желании от философии не избавиться. Стремление к ясности и простоте должно включать философские положения. Без философии так называемое простое и ясное объяснение сродни простоватости, научной поверхностности.

Итак, неопозитивизм, или логический позитивизм, существенно прояснил содержание научного знания, вызвал к жизни многие новые проблемы, в том числе и философского порядка. Что касается философского знания, то оно было существенно реабилитировано уже в работах постпозитивистов (после неопозитивистов), являющихся, как и неопозитивисты, сторонниками научного построения знания.

Постпозитивисты согласны со своими предшественниками неопозитивистами прежде всего в стремлении четко уяснить себе и другим содержание научного знания. При этом нео- и постпозитивисты критически относятся к феноменологическим и герменевтическим установкам. Вместе с тем постпозитивисты достаточно резко отличаются от неопозитивистов.[11]

Постпозитивисты же придают принципиальное значение тому факту, что человек существо ошибающееся. Это означает, что ясное, вечное знание не может быть достигнуто: одна теория неминуемо сменяет другую. Надо обеспечить рост научного знания.

Постпозитивисты настаивают на развитии знания, причем посредством коренных преобразований, научных революций. Постпозитивисты считают, что между наукой и философией нет жесткой границы, но философствовать надо научно.

Основные положения аналитической философии:

· Язык — граница мышления и действия. Язык дает полнейшую информацию о мышлении и действии.

· Язык имеет логическую форму.

· Значение слова есть факт, который оно обозначает (ранний Витгенштейн).

· Значение слова есть его употребление в языковой игре и практической деятельности (поздний Витгенштейн).

· Истинность синтетических предложений проверяется их сопоставлением с фактами (тезис неопозитивизма).

· Истинность синтетических предложений нельзя подтвердить окончательно, но можно проверить неистинность синтетических предложений (принцип фальсификации).

· Теория имеет гипотетико-дедуктивную структуру.

· В процессе роста научного знания происходят научные революции.

· Добро — это эмоция (тезис неопозитивистов).

· Добро — это предложение, жизненность которого определяется последствиями его применения (тезис постпозитивистов).

· Философия не является наукой (тезис неопозитивистов).

· Философия научна (тезис постпозитивистов).

· Философия — это прояснение содержания языковой деятельности человека.

Похожие работы

... чего и явилась выработка (в рамках классической немецкой философии) идеалистической диалектики. Черты немецкой классической философии: 1. Несмотря на разнообразие основных философских позиций, немецкая классическая философия является единым, относительно самостоятельным этапом развития философии, ибо все её системы вытекают одна из другой, т.е. с сохранением определённой преемственности, ...

... игры, лежащей в основании той или иной конкретной языковой игры и создающей условия для ее опосредования. «Трансцендентальная языковая игра» может, по мнению Апеля, рассматриваться, с одной стороны, как предельная предпосылка аналитической философии языка и критики метафизики и, с другой стороны, может служить основой для трансформации классической трансцендентальной философии в терминах языка. С ...

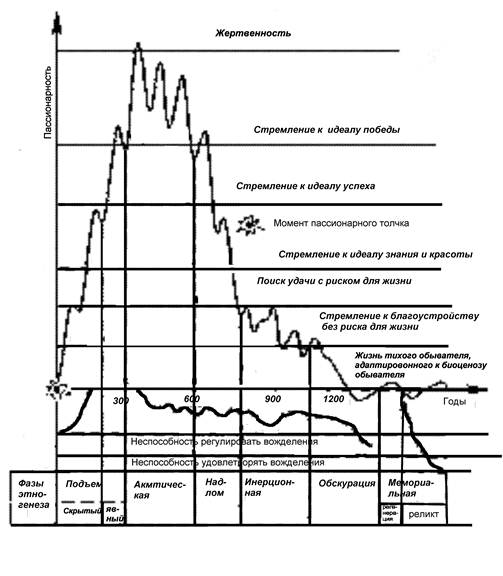

... обобщающие версии развития человечества, либо знакомиться с концепциями того или иного автора. Наиболее интересной я считаю концепцию Л.Н.Гумилева «Этногенез и биосфера земли». «Знание фактов – это еще не знание истории» Ортега – и – Гассет. В своей концепции о развитии общества и зарождения и становления этноса Л.Н.Гумилев выделяет следующие фазы: Подъем: скрытый Явный Акматическая фаза ...

... -идеалисты признают началом всего существующего сознание, мышление, дух, т.е. идеальное. Существует еще одно решение основного вопроса философии – дуализм, который полагает, что материальная и духовная стороны существуют отдельно одна от другой в качестве самостоятельных сущностей. Вопрос об отношении мышления к бытию имеет еще вторую сторону – вопрос о познаваемости мира: может ли человек ...

0 комментариев