Навигация

Обоснование разработки компоновки печатной платы

3.3. Обоснование разработки компоновки печатной платы

Наиболее распространенная сборочная единица КТУ-1 (ячейка) представляет собою монтажную плату с установленными на ней корпусными ЭРЭ и другими элементами конструкции и внешней коммутации. Основными типами ЭРЭ в современных радиоаппаратах являются ИМС, поэтому в дальнейшем будем говорить лишь об установке ИМС на плату с печатным или проводным монтажом. При этом будем иметь в виду, что аналогичные общие требования предъявляются и к установке дискретных корпусных ЭРЭ.

Выбор варианта установки ИМС на плате ячейки определяет ряд основных параметров электронных устройств. Чем плотнее установка ИМС на плате, тем меньше будут габаритные размеры устройства, длины сигнальных связей и количество усилителей — ретрансляторов сигналов; однако при этом усложняется задача автоматизации проектирования и выполнения монтажа, а следовательно, и стоимость монтажной платы; требуются печатные платы с повышенной плотностью и елейностью монтажа, при этом увеличиваются перекрестные наводки между сигнальными цепями; делается более напряженным температурный режим ИМС и усложняется решение задачи теплоотвода в устройстве в целом. Поэтому определение варианта установки ИМС на плате должно производиться в соответствии с требованиями к конкретному радиоэлектронному аппарату и с учетом характеристик ИМС, выбранных для обеспечения этих общих требований.

Для бортового оборудования аэрокосмических объектов с малой производительностью, использующих микромощные ИМС низкого быстродействия, плотность установки ИМС на плате должна быть максимально возможной; это обеспечит необходимые минимальные габаритные размеры оборудования и при малых мощностях и низком быстродействии ИМС не приведет к каким-либо затруднениям в отношении тепловых режимов и помехоустойчивости.

Для больших универсальных ЭВМ высокой производительности, в которых используют наиболее быстродействующие ИМС, потребляющие достаточно высокие мощности, чрезмерное повышение плотности компоновки ИМС нецелесообразно.

Для любых типов корпусов рекомендуется линейно-многорядное расположение ИМС на плате с шагом, кратным 2,5 мм; зазоры между корпусами должны быть не менее 1,5 мм.

ИМС в корпусах со штыревыми выводами устанавливают только с одной стороны печатной платы; штыревые выводы монтируют в сквозные металлизированные отверстия, и концы выводов выступают с обратной стороны платы.

Корпуса ИМС с планарными выводами можно устанавливать на печатных платах с обеих сторон, монтируя выводы на металлизированные контактные площадки, если это позволяет конструкция самой печатной платы.

Штыревые выводы располагают на корпусах ИМС с шагом 2,5 мм, планарные — с шагом 1,25 мм. Площадь и высота корпуса со штыревыми выводами при одинаковом числе выводов больше, чем у корпуса с планарными выводами. Учитывая возможность двусторонней установки ИМС в корпусах с планарными выводами на печатной плате, можно сказать, что при прочих равных условиях плотность компоновки ИМС в корпусах с планарными выводами может в несколько раз превосходить плотность компоновки ИМС со штыревыми выводами.

Однако корпуса со штыревыми выводами имеют существенное преимущество перед корпусами с планарными выводами — их установка и пайка на плате проще поддаются автоматизации.

Из сказанного следует, что ИМС в корпусах со штыревыми выводами используют в ЭВМ общего применения, для которых важен фактор низкой стоимости; ИМС в корпусах с планарными выводами, в основном, используют в военной, аэрокосмической и другой специальной аппаратуре.

На одной плате желательно устанавливать ИМС в корпусах с каким-либо одним типом выводов.

Штыревые выводы, запаянные в сквозные металлизированные отверстия, являются надежным механическим креплением корпуса ИМС на плате.

Планарные выводы удерживают корпус ИМС на плате в результате склейки контактных площадок с диэлектрическим основанием; такое крепление может быть недостаточным для корпусов с большой массой, если аппаратура подвергается заметным механическим воздействиям. В этих случаях должно предусматриваться дополнительное крепление корпуса ИМС к плате, например, с помощью клея.

Перед установкой ИМС на печатную плату выводы ИМС должны быть отформованы и подрезаны в соответствии с выбранным способом установки ИМС. При этом необходимо соблюдать требования технических условий на ИМС в отношении минимально допустимого расстояния от корпуса до места изгиба вывода, радиуса изгиба вывода, расстояния от корпуса до места пайки,

Формовку и подрезку выводов производят с помощью специальных приспособлений, обеспечивающих неподвижность выводов в местах их соединения с корпусом ИМС; это делается во избежание нарушения герметичности корпуса и последующего выхода ИМС из строя.

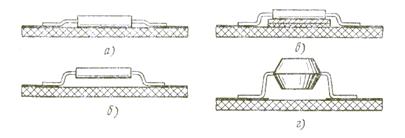

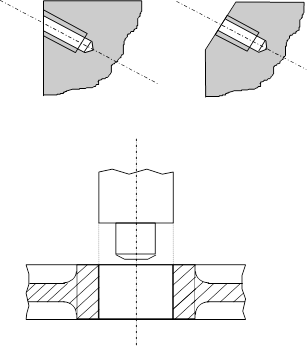

Рис. 3.1. Виды формовки выводов и установки ИМС в корпусах

401.14 (а —в) и 301ПЛ14-1 (г):

а — без зазора; б — с зазором; в — с прокладкой; г — с гибкой и планарной пайкой выводов

На рис.3.1 показаны применяемые виды формовки выводов и установки ИМС в различных корпусах. Изоляционные прокладки устанавливают под корпуса ИМС в тех случаях, когда необходимо их механическое крепление к плате. При этом под корпусом ИМС проходят металлические проводники сигнальных цепей или цепей питания. Металлические прокладки под корпусами ИМС используются в качестве радиаторов; для улучшения теплоотводящих свойств таких прокладок их поверхность может быть развита за пределами корпуса ИМС; один такой радиатор может использоваться для установки нескольких ИМС. Между металлической прокладкой-радиатором и внешним слоем печатного монтажа платы помещается изоляционная прокладка.

На рис.3.1 показаны применяемые виды формовки выводов и установки ИМС в различных корпусах. Изоляционные прокладки устанавливают под корпуса ИМС в тех случаях, когда необходимо их механическое крепление к плате. При этом под корпусом ИМС проходят металлические проводники сигнальных цепей или цепей питания. Металлические прокладки под корпусами ИМС используются в качестве радиаторов; для улучшения теплоотводящих свойств таких прокладок их поверхность может быть развита за пределами корпуса ИМС; один такой радиатор может использоваться для установки нескольких ИМС. Между металлической прокладкой-радиатором и внешним слоем печатного монтажа платы помещается изоляционная прокладка.

При объединении на одной печатной плате ИМС в корпусах с планарными и штыревыми выводами последние можно отгибать на 90° и припаивать их как планарные к контактным площадкам. Таким же образом можно припаивать круглые выводы отдельных дискретных ЭРЭ (например, конденсаторов фильтрации цепей питания). Площадь контактных площадок под такими выводами должна быть достаточно большой, чтобы контактные площадки не отслоились от диэлектрического основания платы в результате перегрева при пайке более массивного вывода. Сам элемент должен быть закреплен за корпус (клеем, специальным держателем), чтобы пайка вывода не несла на себе механической нагрузки

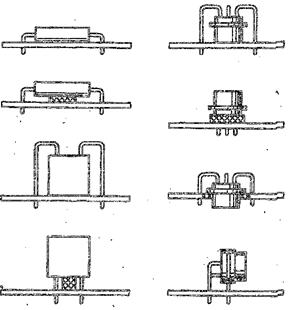

Основной же способ закрепления дискретных ЭРЭ с круглыми выводами на печатной плате — пайка выводов в металлизированные отверстия. Используемые виды формовки выводов и установки дискретных ЭРЭ различной конструкции показаны на рис.3.2.

Рис.3.2. Виды формовки выводов и установки дискретных ЭРЭ с круглыми выводами.

Если ячейку не используют в качестве ТЭЗ, а она является только конструктивным элементом сборочной единицы более высокого уровня, то на нее устанавливают контакты для пайки или накрутки внешних соединительных проводов. Если же ячейка предназначена для использования в качестве ТЭЗ, то для ее внешней коммутации на плату устанавливается разъем. При установке ЭРЭ на печатные платы необходимо обеспечивать:

работоспособность ЭРЭ в условиях, соответствующих эксплуатационным требованиям к ЭВМ;

удаление ИМС и других полупроводниковых приборов от наиболее тепловыделяющих элементов;

необходимые зазоры вокруг ЭРЭ и радиаторов с большим выделением тепла для прохождения охлаждающих потоков воздуха; установку ЭРЭ на изоляционные прокладки, если под ними проходит печатный монтаж;

защиту ЭРЭ и монтажа, расположенных вблизи ручек, используемых для вставления и вынимания ячеек;

свободный доступ к любому ЭРЭ для его замены в ячейках ремонтопригодной конструкции, а также подборочным и регулировочным элементам;

возможность выполнения технологических процессов ручной или механизированной установки ЭРЭ и групповой пайки;

возможность нанесения влагозащитного покрытия без попадания на места, не подлежащие покрытию (контакты разъемов, контрольные точки);

расположение наиболее массивных ЭРЭ и элементов конструкции (радиаторов, разъемов) ближе к местам крепежа платы для ячеек ЭВМ, работающих при значительных механических нагрузках.

В ячейках различной конструкции и назначения предусматриваются: ручки или специальные отверстия и прорези в печатных платах для вынимания ячеек из ЭВМ, контрольные точки для определения правильности функционирования ячеек в составе ЭВМ или при их предварительной проверке, внешние контакты ячеек под пайку или накрутку в составе сборочных единиц более

высоких КТУ, шины подводки напряжений питания к ИМС, металлические накладки и рамки для окантовки печатных плат ячеек-ТЭЗ, используемых в условиях значительных механических воздействий, узлы крепления печатных плат к таким накладкам и рамкам, замки, обеспечивающие надежное крепление рамочных ячеек-ТЭЗ в составе ЭВМ.

Литература:

1. Блаут-Блачёва В.И.

Технология производства радиоаппаратуры. Учебник для техникумов. М., «Энергия», 1972, 376с.

2. Горшков Н.Н.

Полупроводниковые приборы: Транзисторы, справочник, 2-е изд., перераб.-М.:Энергоатомиздат,1985г –904с.

3. Лернер М.М.

Выбор конденсаторов для радиоэлектронных устройств, М., «Энергия», 1970.

4. Малинин Р.М.

Справочник радиолюбителя конструктора Изд. 2-е., перераб.-М.:Энергия, 1977г,752с.

5.Павлов С.П.

Охрана труда в радиоэлектронной промышленности: Учебник для техникумов.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Радио и связь, 1985.-200с.

6.Фрумкин Г.Д.

Расчёт и конструирование радиоэлектронной аппаратуры :учеб. Пособие для радиотехнич. Спец. Техникумов. 4-е изд., перераб. и доп. –М.:высш.шк., 1985г-287с.

зона | Поз.обознач. | Наименование | Кол-во. | Примечание |

| |||||||||||

| Пульт дистанционного управления |

| |||||||||||||||

| Резисторы |

| |||||||||||||||

| R1 | МЛТ – 0,125 – 3,3 кОм ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R2 | МЛТ – 0,125 – 43 кОм ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| Конденсаторы |

| |||||||||||||||

| С1 | КМ - 5Б – 1000 пФ ±5% | 1 |

| |||||||||||||

| Диоды |

| |||||||||||||||

| BI1 | АЛ147А | 1 |

| |||||||||||||

| Транзисторы |

| |||||||||||||||

| VT1 | КТ361Б | 1 |

| |||||||||||||

| VT2 | КТ315Б | 1 |

| |||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Приёмник |

| |||||||||||||||

| Резисторы |

| |||||||||||||||

| R1,4,11 | МЛТ – 0,125 – 1 кОм ±10% | 3 |

| |||||||||||||

| R2,5 | МЛТ – 0,125 – 10 кОм ±10% | 2 |

| |||||||||||||

| R3 | МЛТ – 0,125 – 300 Ом ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R6 | МЛТ – 0,125 – 100 Ом ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R7,10,18 | МЛТ – 0,125 – 15 кОм ±10% | 3 |

| |||||||||||||

| R8 | МЛТ – 0,125 – 2,2 кОм ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R9 | МЛТ – 0,125 – 220 Ом ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R12,13 | МЛТ – 0,125 – 30 кОм ±10% | 2 |

| |||||||||||||

| R14 | МЛТ – 0,125 – 3 кОм ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R15 | МЛТ – 0,125 – 6,8 кОм ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R16 | МЛТ – 0,125 – 510 Ом ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R17 | МЛТ – 0,125 – 22 кОм ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R19 | МЛТ – 0,125 – 1,5 МОм ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R20 | МЛТ – 0,125 – 820 Ом ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R21 | МЛТ – 0,125 – 43 кОм ±10% | 1 | ||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Изм | Лист | № документа | Подп. | Дата |

| |||||||||||

| Разраб. | Лит | Лист | Листов |

| ||||||||||||

| Проверил | 1 | 3 |

| |||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Утвердил |

| |||||||||||||||

| Зона | Поз.обознач. | Наименование | Кол-во. | Примечание |

| |||||||||||

| R22 | МЛТ – 0,125 – 110 кОм ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R23 | МЛТ – 0,125 – 1,8 кОм ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R24 | МЛТ – 0,125 – 8,2 кОм ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R25 | МЛТ – 0,125 – 1,5 кОм ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R26,27 | МЛТ – 0,125 – 5,1 кОм ±10% | 2 |

| |||||||||||||

| R28,29 | МЛТ – 0,125 – 1 кОм ±10% | 2 |

| |||||||||||||

| R30 | МЛТ – 0,125 – 150 Ом ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| R31 | МЛТ – 0,125 – 1 МОм ±10% | 1 |

| |||||||||||||

| Конденсаторы |

| |||||||||||||||

| С1,5,13 | КМ - 5Б – 0,01 мкф ±5% | 3 |

| |||||||||||||

| С2 | К50 – 35 – 4,7 мкф х 25В ±5% | 1 |

| |||||||||||||

| С3 | КМ - 5Б – 0,015 мкф ±5% | 1 |

| |||||||||||||

| С4,6 | К50 – 35 – 47 мкф х 25В ±5% | 2 |

| |||||||||||||

| С7,8 | КМ - 5Б – 150 пф ±5% | 2 |

| |||||||||||||

| С9 | КМ - 5Б – 360 пф ±5% | 1 |

| |||||||||||||

| С10,19 | К50 – 35 – 10 мкф х 25В ±5% | 2 |

| |||||||||||||

| С11 | КМ - 5Б – 3300 мкф ±5% | 1 |

| |||||||||||||

| С12 | К50 – 35 – 1 мкф х 25В ±5% | 1 |

| |||||||||||||

| С14 | КМ - 5Б – 0,15 мкф ±5% | 1 |

| |||||||||||||

| С15 | К50 – 35 – 470 мкф х 25В ±5% | 1 |

| |||||||||||||

| С16,17 | КМ - 5Б – 0,1 мкф ±5% | 2 |

| |||||||||||||

| С18 | К50 – 35 – 220 мкф х 25В ±5% | 1 |

| |||||||||||||

| С20 | КМ - 5Б – 0,1 мкф ±5% | 1 |

| |||||||||||||

| Микросхемы |

| |||||||||||||||

| DD1 | К561ЛН2 | 1 |

| |||||||||||||

| DD2 | К561ТМ2 | 1 |

| |||||||||||||

| DА1 | КР142ЕН8А | 1 |

| |||||||||||||

| Диоды |

| |||||||||||||||

| VD1 | ФД263 | 1 |

| |||||||||||||

| VD2-4 | КД522А | 3 |

| |||||||||||||

| VD5-8 | КД213А | 4 |

| |||||||||||||

| VD9-12 | КД105Б | 4 |

| |||||||||||||

| Изм | Лист | № документа | Подп. | Дата |

| |||||||||||

| Разраб. | Лит | Лист | Листов |

| ||||||||||||

| Проверил | 2 | 3 |

| |||||||||||||

| Утвердил |

| |||||||||||||||

| зона | Поз.обознач. | Наименование | Кол-во. | Примечание |

| |||||||||||

| HL1 | АЛС331А | 1 |

| |||||||||||||

| BI1 | АЛ147А | 1 |

| |||||||||||||

| VS1 | КУ202Н | 1 |

| |||||||||||||

| Транзисторы |

| |||||||||||||||

| VT1-3 | КТ3102А | 3 |

| |||||||||||||

| VT4 | КТ3107И | 1 |

| |||||||||||||

| VT5 | МП37А | 1 |

| |||||||||||||

| VT6-10 | КТ3102А | 5 |

| |||||||||||||

| Трансформаторы |

| |||||||||||||||

| Т1 | ТС-20 | 1 |

| |||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Изм | Лист | № документа | Подп. | Дата |

| |||||||||||

| Разраб. | Лит | Лист | Листов |

| ||||||||||||

| Проверил | 3 | 3 |

| |||||||||||||

| Утвердил |

| |||||||||||||||

Похожие работы

... является также возникновение у ребенка желания показать результаты своего труда взрослому, заслужить похвалу. Глава 3. Экспериментальное исследование возможностей занятий по конструированию для коррекции зрительного восприятия детей с нарушениями зрения 3.1 Констатирующий этап С целью выявления эффективности конструирования в коррекции зрительного восприятия детей дошкольного возраста с ...

... ; фС- красный; 0-шина: изолированный контроль– белый; заземлённая нейтраль–чёрный. 2. ~; фаза–красный; 0–жёлтый. 3. –; (+)–красный; (–)–синий; нейтраль–белый. Лекция 20. "Основы конструирования" Основы патентоведения 1.0 Введение –Изобретательство – важный фактор ТП.– Изобретательское право (ИП).– Открытия, Изобретения, Промышленные образцы – объекты изобретательского права (Субъекты ...

... 14,0 Горизонт подземных вод от поверхности земли , м 1,5 В скобках указана плотность грунта во взвешанном состоянии. Мощность пласта в колонне изм-ся от кровли до его подошвы. 3.2. Расчет и конструирование свайных фундаментов Прежде всего необходимо выбрать тип сваи, назначить ее длину и размеры поперечного сечения. Длину сваи определяют как сумму L=L1+L2+L3. L1 – глубина заделки ...

... системы электронных учебных материалов на основе технологии конструирования ЭУМ в среде MathCAD Происходит формирование умений и навыков конструирования электронных учебных материалов в среде MathCAD на творческом уровне В системе профессиональной подготовки учителей математики, физики, информатики недостаточно отражены подходы к созданию и применению электронных учебных материалов с ...

0 комментариев