Навигация

Социально-экономические последствия инфляции

3.1 Социально-экономические последствия инфляции.

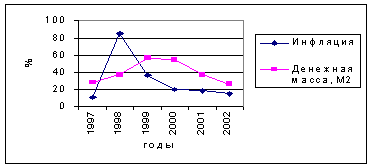

Экономические и социальные последствия инфляции сложны и разнообразны. Небольшие ее темпы содействуют росту цен и норм прибыли, являясь, таким образом, фактором временного оживления конъюнктуры. Кейнсианская теория и ее последователи придерживаются той точки зрения, что незначительная по размерам инфляция (ежегодное повышение цен составляет 3-4%), сопровождается соответствующим ростом денежной массы, способна стимулировать производство. Рост массы обращающихся денег ускоряет платежный оборот, способствует активизации инвестиционной деятельности. В свою очередь, рост производства приведет к восстановлению равновесия между товарной и денежной массой при более высоком уровне цен. Это подтверждается исследованиями динамики экономического развития за последние 20 лет в большинстве стран современного мира, которые придерживались разных моделей экономической политики.

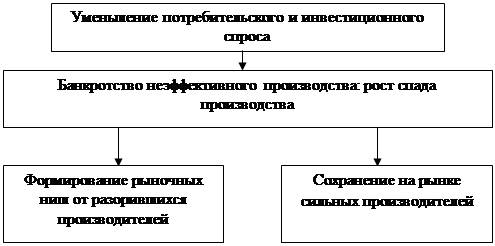

В отличие от последователей Кейнса, представители различных направление неоклассической теории считают, что даже слабая инфляция негативно влияет на экономическое развитие. По мере углубления инфляция превращается в серьезное препятствие для воспроизводства, обостряет экономическую и социальную напряженность в обществе. Высокая инфляция активно противодействует экономическому росту. При среднегодовых темпах инфляции около 40 % и выше экономический рост, как правило, прекращается.

Галопирующая инфляция, а тем более гиперинфляция дезорганизует хозяйство, наносит серьезный экономический ущерб, как крупным корпорациям, так и мелкому бизнесу, прежде всего из-за неопределенности рыночной конъюнктуры. К тому же неравномерный рост цен усиливает диспропорцию между отраслями экономики и обостряет проблемы реализации товаров на внутреннем рынке. Такая инфляция активизирует бегство от денег к товарам, превращая этот процесс в лавинообразный, обостряет товарный голод, подрывает стимул к денежному накоплению, нарушает функционирование денежно-кредитной системы, подрывает доверие народа к правительству. (2, с. 66)

Вместе с тем инфляция не только подрывает экономический рост внутри страны, но и отрицательно воздействует на международные валютные отношения.

Во-первых, рост цен означает внутреннее обесценение валют, падение их покупательной способности. Обесценение валют порождает валютный демпинг, бросовый экспорт по ценам ниже мировых.

Во-вторых, инфляция повышает, уровень мировых цен. Под воздействием инфляции цены на мировом рынке по темпам роста не только сравнялись с темпами роста внутренних цен, но и превзошли их, что эксперты МВФ связывают с ростом экспортных цен на нефть.

В-третьих, рост цен ослабляет конкурентоспособность экспортной продукции. Подрывая конкурентоспособность национального производства, инфляция тем самым усиливает рост внешнеторгового дефицита, затрудняет уравновешивание платежных балансов.

В-четвертых, неравномерность падения покупательной способности валют усиливает неэквивалентность валютных курсов, вызывает несоответствие между официальными и рыночными курсами валют, что чрезвычайно затрудняет стабилизацию валютных курсов, делает необходимым пересмотры курсовых соотношений. Однако каждое такое изменение (девальвация или ревальвация) не только не устраняло причин неустойчивости валютных курсов, но наоборот, еще больше углубляло и обостряло их, порождая множество новых противоречий.

Таким образом, инфляция стала не только внутренней проблемой, но и основной разрушительной силой в международных валютных отношениях. (1,с. 427)

На практике имеют место следующие основные социально-экономические последствия инфляции:

1. Обесценение потока денежных доходов

Инфляция приводит к тому, что все денежные доходы (как населения, так и предприятий и государства) фактически уменьшаются. Это определяется различиями между номинальным доходом и реальным.

Номинальный (денежный) доход - это количество денежных средств, которые получает человек в виде заработной платы, ренты, прибыли или процента.

Реальный доход определяется количеством товаров и услуг, которые он может купить на сумму номинального дохода. Если номинальный доход остается стабильным или растет медленнее темпов инфляции, то реальный доход падает. Именно поэтому от инфляции в наибольшей степени страдают люди с фиксированными доходами

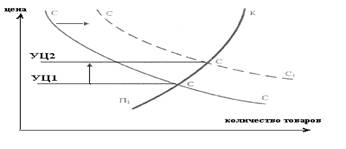

2. Перераспределение доходов и богатства.

Инфляция перераспределяет доходы и богатство между разными сферами производства и регионами в силу неравномерного роста цен; между населением и государством, так как последнее использует излишнюю денежную эмиссию в качестве дополнительного источника своих доходов. Так, должники богатеют за счет своих кредиторов. Причем выигрывают дебиторы на всех уровнях, так как ссуда берется при одной покупательной способности денег, а возвращается, когда на эту сумму можно купить гораздо меньше. Выигрывает и правительство, которое накопило большой государственный долг, так как инфляция дает ему возможность оплатить долги деньгами, имеющими меньшую покупательную способность.

Совершенно очевидно, что чем неожиданнее, быстрее и несбалансированнее по отношению друг к другу растут цены, тем лучше для, одних субъектов рыночной экономики и хуже для других. К примеру, если коллективный договор между предпринимателем и профсоюзом заключен на 5 лет, причем без должного учета возможности резкого роста цен, то в случае увеличения цен наемные работники могут проиграть. Может пострадать и предприниматель, если цены на другие товары и услуги вырастут.

Итак, инфляция перераспределяет доход и богатства за счет тех, кто дает деньги, исходя из номинальной и долгосрочно фиксированной договоренности (ставка процента за кредит, зарплата), в пользу тех, кто откладывает платежи. Скорость, неожиданность и несбалансированность инфляции усиливают подобное перераспределение.

Инфляция увеличивает стоимость недвижимого имущества. Поэтому, семьи и фирмы, имеющие значительную долю недвижимости в своей собственности (здания, дом, землю, квартиру), становятся богаче. Например, в США бум индивидуального жилищного строительства 70-х гг. (период сильной непредсказуемой инфляции) финансировался за счет кредиторов

Похожие работы

... Гипертрофированная оценка одних факторов, влияющих на инфляцию, как бы велика не была их роль, и недооценка других факторов не могут служить методологической основой для исследования инфляции. В условиях современной рыночной экономики не может существовать разделительное функционирование таких процессов, как ,например, рост цен, определяемых различными, не связанными друг с другом факторами. Цены ...

... цен, т.е. создают ситуацию "инфляции издержек", но и оказывают большое влияние на развитие "инфляции спроса". Глава 2. Виды и классификация инфляции 2.1. Виды современной инфляции Существует несколько видов инфляции. Для классификации инфляции применяют следующие критерии: · темп роста цен; · степень расхождения роста цен по различным товарным группам; · ожидаемость и предсказуемость ...

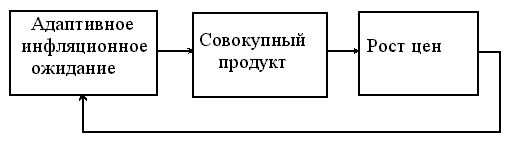

... что преодоление инфляционных ожиданий населения и производителей - важнейшая (если вообще не главная) задача антиинфляционной политики. II. ВИДЫ СОВРЕМЕННОЙ ИНФЛЯЦИИ И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ Современной инфляции присущ ряд отличительных особенностей: если раньше инфляция носила локальный характер, то сейчас - повсеместный, всеохватывающий; если раньше она охватывала больший и меньший период, ...

... реализуемых товаров * средняя цена товара)/ скорость оборота денежной единицы. При избыточном эмитировании денежных знаков происходит инфляция. В России общая масса денег - 12% от ВНП. Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах представляет собой денежное обращение. Денежное обращение зависит от обращения денежной единицы. У нас 6 оборотов за год. ...

0 комментариев