Навигация

Баллов и выше – очень высокий уровень эмпатии;

30 баллов и выше – очень высокий уровень эмпатии;

29-22 – средний уровень;

21-15 – заниженный;

14-0 - очень низкий.

Опросник В.В. Бойко содержит 36 вопросов. Которые оцениваются испытуемым по принципу согласия или несогласия с предлагаемыми утверждениями.

Среди источников по проблеме изучения (исследования)-диагностики эмпатии применяется также подход психологической диагностики направленности личности. В данной дипломной работе применен опросник диагностики типа направленности личности практического психолога Т.Н. Даниловой. Методика выделяет основные компоненты, лежащие в основе всех видов направленности личности: эмоциональный, когнитивный (познавательный), поведенческий и ценностный, значимые в работе практического психолога. Такими компонентами являются:

1. Эгоцентрическая направленность личности – это направленность, при которой цели, интересы, потребности личности носят, преимущественно, эгоистический характер и занимают центральное место в иерархии ценностей. Общение с другими людьми имеет, как правило, манипулятивный и потребительский оттенок, характеризуется отсутствием истинного, неподдельного интереса к собеседнику. Эгоисты центрированы на своих личных переживаниях, не способны выйти за их пределы.

2. Гуманистическая направленность личности – это такой вид направленности, при котором цели, интересы и потребности других людей приобретают первостепенное значение. В общении такие люди толерантны, аутентичны, эмпатийны.

3. Экзистенциальная направленность личности – это направленность, при которой доминирующей потребностью выступает потребность во внутренней деятельности, характеризующейся высоким уровнем самоанализа, стремлением к самосовершенствованию и самореализации.

4. Прагматическая направленность личности – вид направленности, при котором системой доминирующих потребностей являются планы и успехи в выполняемой личностью деятельности, иначе говоря, личность ориентируется на конкретные результаты своей деятельности, которые в свою очередь, определяют личностную ценность и значимость.

Таким образом, опираясь на предложенные в методике направленности личности можно предположить, что доминирование гуманистической направленности личности свидетельствует о высоком уровне эмпатии у исследуемого.

Методика содержит 13 утверждений, различных жизненных стремлений и некоторых сторон жизни человека, вторая половина которых продолжается в четырех различных вариантах (а, б, в, г). Оценка каждого предложенного утверждения производится по системе баллов:

- да, полностью с этим согласен – 3 балла;

- пожалуй, да, в целом согласен - 2 балла;

- когда как, согласен в некоторой степени – 1 балл;

- нет, не согласен – 0 баллов;

- нет, не задумывался над этим – 0 баллов.

Далее необходимо суммировать количество баллов в соответствии с «ключом» каждой шкалы.

Ярко выраженный тип той или иной направленности соответствует 28-39 баллам. Средняя выраженность того или иного типа направленности – 13-28 баллов, низкая выраженность того или иного типа направленности – от 0 до 13 баллов.

Психодиагностика проводилась в аудитории СГГУ в группе студентов 5 курса заочного обучения в количестве 25 человек. Участники опроса прослушали инструкции и заполнили бланки ответов по двум методикам поочередно. На бланке ответов испытуемый помечал также свой пол, возраст и образование с указанием вида (гуманистическое, техническое, экономическое).

Методология дает основу для эффективной теории и практики: консультант знает, как построить творческую плодотворную беседу и как использовать знания этих техник, чтобы воздействовать на клиента в нужном направлении. Важной в этом процессе является индивидуальная и культурная эмпатия, наблюдательность, оценка личности и ее социальной среды, а также применение методов позитивного роста и развития.

Но чрезмерный уровень эмпатийности у консультанта может привести к эмоциональному выгоранию или невозможности выхода из «мира клиента» после того, как консультант «влез в его шкуру», хотя в полной мере это и невозможно – стать на место кого-то.

2.2 Результаты экспериментального исследования

В результате исследования получило подтверждение предположение о необходимости развития эмпатии у студентов-психологов, поскольку полученные итоговые цифры уровня эмпатии свидетельствуют о низком уровне эмпатии у обследуемых.

Принято решение проверить итоги на количество и качество допущенных ошибок в проведенном эксперименте, которые могли бы повлиять на результат: методом математико-статистической обработки данных.

Условия исследования соответствовали стандартным. Условия деятельности испытуемых были нормальными, им никто не мешал вдумчиво и сосредоточено отвечать на вопросы анкеты. Экспериментатор влияния на исследуемых не оказывал: «влияний ожиданий на результат». Особенностью эксперимента было то, что испытуемые являлись психологами и могли иметь «установки на социально одобряемый ответ», «установки на определенные и средние ответы».

Чтобы исключить и такую фальсификацию испытуемым не сообщалось название методик до эксперимента.

Выборка является представительной (репрезентативной) т.к. она выразила специфический контингент участников опроса:

- по уровню образования – совокупность специалистов с высшим образованием – 25 чел.

- по половому признаку – состав участников представлен обоими полами.

- по возрастному параметру – разброс участников составляет от 23 до 53 лет.

Поэтому результаты исследований могут быть распространены на множественное число студентов-психологов, т.е. и на «популяцию» биологическими социально-культурными характеристиками достаточно инвариантную.

Это важнейшие ограничения, которые влияют на обобщения результатов по отношению к участникам в выборке из 25-ти чел. соблюдены. Охватив широкий диапазон в выборке и, применяя две методики можно выполнить цель и задачу, поставленную перед данной дипломной работой.

Каждый показатель полученных результатов имеет значение, поскольку получена возможность количественно и качественно сравнить результаты между уровнем эмпатии и направленности личности.

Для наглядности результаты экспериментов исследования представлены в виде таблицы.

Результаты обследования определяются с помощью кода каждой шкалы:

По опроснику В.В. Бойко, направленному на диагностику каналов эмпатии, были получены следующие результаты:

Высокие баллы по шкале говорят, что имеется выраженное положительное отношение к …..

На основании полученных данных описываем…..

При подсчете «сырых» баллов было выявлено количественное значение уровня эмпатии и направленности личности, но при обработке их можно определить место данного человека относительно предлагаемой выборки и соответственно сделать вывод о степени развития у него эмпатии и направленности личности. Для этого используют процентибальную шкалу:

Подсчитаем путем соотношения баллов, сколько человек с

- очень высоким уровнем эмпатии – 0 человек.

- средним уровнем эмпатии – 6 человек.

- заниженным уровнем эмпатии – 16 человек.

- очень низким уровнем эмпатии – 3 человека.

Переведем полученное количество человек в проценты от общего количества человек, чтобы увидеть, сколько в процентном соотношении количество человек с

- очень высоким уровнем эмпатии – 0%

- средним уровнем эмпатии – 24%

- заниженным уровнем эмпатии – 64%

- очень низким уровнем эмпатии – 12%

Вывод: в целом характерно для всей выборки очень низкий и заниженный уровень эмпатии, т.е. 2/3 участников опроса не обладает достаточно развитой эмпатией, так необходимой для работы практического психолога.

Проанализируем показатели отдельных шкал в целях выявления качественной значимости конкретного канала (параметра) в структуре эмпатии для более точной интерпретации результатов исследования:

Подсчитаем наивысший балл для каждого канала:

- рац – 2 чел. – 6 баллов.

- эм. – 4 чел. – 6 баллов.

- инт. – 4 чел. – 6 баллов.

- ус. – 4 чел. – 5 баллов.

- пр. – 6 чел. – 4 балла.

- ид. – 2 чел. – 6 баллов.

В целом, по группе в выборке преобладают каналы с бальной оценкой - 6 баллов, т.е. максимально возможный, но из них всего количество человек в эм. и инт. каналах по 4 человека, а наименьшая в рац. и ид. по 2 человека. Каналы с установки и проникающая способность имеют не меньшее количество человек, но балл ниже. Они наименее развиты.

- 4 человека – 2 балла.

- 5 человек – 2 балла.

- 7 человек – 1 балл.

- 4 человека – 1 балл.

- 4 человека – 1 балл.

- 7 человек – 2 балла.

Вывод по параметрическому анализу в целом по группе состоит в том, что данное исследование может быть основой для дальнейшего изучения развитости эмпатических способностей у студентов-психологов, ибо обнаруженные результаты свидетельствуют, что лишь примерно около 20% испытуемых имеют максимальный балл равный 5-6 баллам и примерно 20% испытуемых имеют низкий балл равный 1-2 баллам.

Видно, что отстают каналы - интуитивный и идентификации.

Обработку по методике направленности личности проводим выбирая преобладающий вид направленности. Шкалы по набранным баллам суммируем:

Гум.- 490 бал.

Экз.- 507 бал.

Пра.- 532 бал.

Эго.- 381 бал.

Переводим полученные баллы в процентные отношения поканально:

Гум. – 25,6%

Экз. - 26,5%

Пра. - 27,8%

Эго. - 19,9%

По полученным результатам обработки направленности личности делаем вывод, что

- все каналы (шкалы) представлены пропорционально.

- шкала гуманистической направленности личности несколько меньше экз. и прагм., а это позволяет сделать вывод о том, что профес. Важное качество – уровня эмпатии в большей степени соответствует гуманистической направленности личности, несколько меньше – экз., еще меньше – прагм., и совсем малом объеме должен быть процент по эгоистической шкале.

Основываясь на этих данных видно, что эгоистический тип направленности личности, в соответствии с теоретическими положениями отечественных и зарубежных авторов, соответствует низкому уровню сформированности у студента-психолога профессионально-важного качества уровня эмпатии. По результатам исследований фактически заниженный уровень эмпатии у многих студентов, будущих психологов, призванных помогать людям, а это значит, в первую очередь, сострадать, сопереживать им. Преобладание прагматической направленности означает что уровень эмпатии средний , это же показало и исследование по методике В.В.Бойко.

Экзистенциальный тип свидетельствует о существовании вероятностной тенденции перехода в гуманистический тип. Это повысит и уровень эмпатийности студентов-психологов, что в сумме составит 50% потенциально эмпатийных студентов в группе.

Далее проведем корреляционные исследования соотношения между уровнем эмпатии и гуманистической направленностью личности. Причина поиска такой зависимости показана была ранее. Если получим положительную корреляцию, когда видна прямая связь: при повышении одного параметра, повышается и другой (т.е. оценка двух связанных или не связанных выбором).

Проведем еще некоторые аналогии между уровнем эмпатии, направленностью личности и биологически-социальными параметрами испытуемых:

- если самый высокий возраст 53 чл, 28 бал связан с высоким уровнем эмпатии, то в то же время и гумм. Бал наивысший – 25 лет;

- если самый младший возраст 23 года дает разброс уровней эмпатии от 12 баллов до 27, то это свидетельствует о том, что…

В то же время гумм.бал не высок, у 27 бального;

- по половому различию из 15 представителей женского пола – уровень эмпатии 26- 27 баллов, а низший – 15. Поэтому можно говорить, что нет зависимости от полового признака.

То же и по направленности – т.е. 30 баллов – высшие из 36 возможных, и 8 баллов – низшие. Но в целом женщин больше с гуманистической направленностью. Мужчин – от 28 до 14 баллов уровня эмпатии – разброс, от 33 баллов до 10 баллов.

- по уровню образования

Испытуемые с высшим техническим образованием:

________________________________________________________

Испытуемые с высшим гуманистическим образованием:

Обобщая проведенную интерпретацию результатов можем сделать окончательные выводы:

- анализ осуществлен при помощи двух параметров показателей;

- что статистические связи и причинная зависимость;

- подтвердили гипотезу;

- об обнаружении такого явления, как эмпатия с минимальной ошибкой достоверности;

- эмпирически обнаружены, а не в результате факторного анализа

Привести

суждения о возможности дальнейшего экспериментального исследования в этой области.

Как можно использовать полученные результаты на практике.

2.3 Выводы и рекомендации по результатам исследования

Выводы.

Обобщая проведенную интерпретацию результатов, можем сделать окончательные выводы:

1. В результате обследования было установлено, что у студентов-психологов заниженный уровень эмпатии (15-21 баллов из 36) и выявлено преобладание практической направленности личности (27,8%). Для сравнения: практическая направленность – 27,8%; экзистенциальная направленность – 26,5%; гуманистическая направленность – 25,6%; эгоцентрическая направленность – 19,9%.

2. Осуществленный набор методик способен дать картину качественно-количественного состояния эмпатийности и направленности личности и экспериментально подтвердить наличие такого явления как эмпатия.

3. Подтверждено было определение эмпатии как способности к сочувствию, сопереживанию по такому параметру, как интуитивный канал эмпатии и расширена полнота понимания самого явления эмпатия.

4. Показано было значение эмпатии в структуре ПВК как важнейшего качества на основе проведенного теоретического анализа.

5. Найдено было решение по развитию уровня эмпатии через гуманистическое развитие личности.

6. Исследования проводились при помощи двух параметров – уровня эмпатии и гуманистической направленности личности. В этом состоит особенность данной дипломной работы.

7. Выводы по данной дипломной работе согласуются с гуманистическим подходом в психологической науке.

8. При подведении итогов данного исследования гипотеза не подтвердилась, что свидетельствует о необходимости разрабатывать и внедрять рекомендации по развитию уровня эмпатии у студентов-психологов. В этом состоит продвижение в решении проблемы.

Практические рекомендации.

Для развития уровня эмпатии рекомендуем:

1. Применять в работе со студентами методики, которые способствуют развитию познавательно-когнитивной сферы, в том числе психодиагностические опросники, направленные на диагностику эмпатии.

2. Использовать методики, которые способствуют расширению и осознанию эмоционально-чувственного опыта человека. К ним относятся игры и упражнения, стимулирующие развитие механизма эмпатии.

Например, можно использовать следующие тренинги, подтвердившие себя в передовой педагогической практике:

- «Улыбка».

Участники тренинга знакомятся с многообразием смыслов, закодированных в художественном описании улыбки, используя предложенные фрагменты текстов, анализируя портретную живопись, сами изображая разные виды улыбок и составляя психологическую партитуру описания улыбок;

- «Глаза, Взгляд».

Участники тренинга наблюдают за изменением выражения глаз какого-то человека и составляют партитуру его эмоционального состояния, делают зарисовки собственных эмоциональных состояний, выраженных в невербальном поведении, подбирают литературно-художественные примеры эмоционального состояния;

- «Жесты. Поза».

Техника выполнения этого упражнения идентична предыдущим. Участники тренинга также используют репродукции портретной живописи, иллюстрации к художественным произведениям, фотографии, анализируют мемуарную, биографическую и эпистолярную литературу;

- «Звуки голоса».

Участники знакомятся с эмоциональными характеристиками человеческих голосов, развивают способность читать эмоциональные состояния, выраженные в звуках голоса на основе: составления словаря эпитетов и метафор, подбора художественных текстов, записи собственного голоса, голосов других людей и их дальнейшей интерпретации и т.д.

- « Настроение».

Используя это упражнение, участники учатся определять настроение, выраженное, например, в стихах или картинах, распознавать, как передано то или иное эмоциональное состояние;

- «Визуализация».

В этом упражнении участники вместе прослушивают магнитофонные записи и учатся представлять услышанное, переживать чувства и настроение автора того или иного художественного произведения, фрагмент которого записан на магнитофон;

- «Свободный танец».

Данное упражнение развивает эмпатию, способность проникать в мир чувств других людей. Главное здесь – научиться выражать эмоции через движения;

- «Картина(фотография)».

Глядя на картину (фотографию) участники проигрывают сюжет, сочиняют рассказ, притчу, стихи, учатся входить в мир переживаний изображенных людей;

- «Подарки».

В данном упражнении акцент делается на чувствах и переживаниях, которые испытывали участники при воспоминании о подарках в своей жизни (будь то люди, предметы, события);

- «Семейный альбом».

Рассматривая фотографии семейного альбома, участники тренинга учатся не только сосредотачиваться на сюжете, но и анализировать переживания людей, изображенных на фотоснимках;

- «Тренируем эмоции».

В этом упражнении участники учатся изображать различные эмоции: нахмуриться, улыбнуться, позлиться, испугаться, устать, отдохнуть и т.д., входя в различные образы;

- «Колечко».

Используя известную детскую игру, в этом упражнении также развивается внимание, умение определять по лицам чувства, эмоции человека;

- «Глаза в глаза».

В этом упражнении участники разбиваются по парам, берутся за руки и молча передают друг другу разные эмоции, затем обсуждают как эмоция передавалась и воспринималась;

- «Как ты себя чувствуешь?».

Участники тренинга получают карточки с изображением различных оттенков настроений и учатся определять по выражению лица состояние каждого человека, выбирая из всех карточек ту, которая наиболее соответствует его собственному настроению (или настроению его родителей, друзей и т.д.)

3. Применять методики для развития гуманитарной направленности личности, которые являются эффективным средством повышения уровня эмпатии. Можно использовать опросники для определения ценностей, мотивов и черт личности, ее направленности, оценки коммуникативных способностей и межличностных отношений. Подобные методики изучают и развивают сердечный потенциал и творческое воображение личности. Художественное познание обладает особыми психическими механизмами, отличными от тех, которые имеют место в логическом мышлении. Поэтому успешное воспитание эмпатии и эмпатийного поведения возможно через художественную литературу, музыку, рисование, театральное искусство и другие средства воспитательного воздействия на внутренний мир человека.

Таблица 2.1

Данные исследования по методике диагностики уровня эмпатических способностей В.В.Бойко

| № исп. | Бал.эмп. | Примечания | Канал эмпатии | |||||||

| Общ. | Пол | Воз. | Обр. | Рац. | Эмоц. | Инт. | Уст. | Прон. | Идент. | |

| 1 | 28 | м | 53 | выс.т. | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 |

| 2 | 14 | м | 24 | выс.т. | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |

| 3 | 18 | ж | 23 | выс.г. | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 |

| 4 | 21 | ж | 23 | выс.г. | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |

| 5 | 18 | м | 43 | выс.т | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |

| 6 | 17 | м | 47 | выс.т. | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |

| 7 | 18 | ж | 37 | выс.г. | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |

| 8 | 18 | м | 23 | выс.г. | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |

| 9 | 21 | ж | 31 | выс.г. | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |

| 10 | 18 | ж | 30 | выс.г. | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| 11 | 21 | м | 50 | выс.т. | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |

| 12 | 27 | ж | 24 | выс.г. | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 |

| 13 | 18 | ж | 29 | выс.г. | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |

| 14 | 17 | ж | 44 | выс.т. | 3 | 1 | 6 | о | 3 | 4 |

| 15 | 22 | ж | 30 | выс.г. | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |

| 16 | 26 | ж | 30 | выс.г. | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 |

| 17 | 15 | ж | 24 | выс.г. | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |

| 18 | 23 | ж | 28 | выс.г. | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 |

| 19 | 12 | м | 25 | выс.т. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| 20 | 23 | ж | 43 | выс.т. | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |

| 21 | 20 | ж | 34 | выс.г. | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |

| 22 | 18 | м | 25 | выс.г. | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |

| 23 | 20 | м | 30 | выс.т. | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |

| 24 | 13 | м | 28 | выс.т. | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |

| 25 | 15 | ж | 23 | выс.г. | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |

Заключение

Рассмотрев такое явление как эмпатия в различных аспектах ее проявления отметим, что в психологической науке изучение эмпатии является сложным многоуровневым процессом, который включает в себя эмоциональные, когнитивные и интуитивные сферы человека.

В данной работе были проанализированы и обобщены уровни развития эмпатии и направленности личности у студентов-психологов в количестве 25 человек, разных по образованию, возрасту и половой принадлежности.

Применяемые методики исследования подтвердили свою перспективность, а также способность данного подхода выявлять эмпатийных людей.

В результате теоретического исследования изучаемой проблемы как многоаспектного состояния личности в целом подтвердилась актуальность проблемы и необходимость в исследованиях такого понятия как эмпатия.

Эмпатия в иерархии чувств является самым высоким уровнем проявления отношений, а в структуре эмоций – самой важной реакцией. Проведенные исследования позволили понять значимость конкретного параметра в структуре эмпатии (каналы эмпатии) и ее психологические корреляты.

Выявленная в результате эмпирического исследования взаимосвязь: уровень эмпатии и гуманистическая направленность показала непрямую зависимость в следствие недостаточной степени подготовки студентов в общекультурном плане. Данным исследованием подчеркивается необходимость переориентации структуры образования с интеллектуальной на гуманистическую.

Рекомендовано системное систематическое обследование студентов-психологов на предмет определения уровня эмпатии и направленности личности.

Для эмпатийного общения характерно безоценочное принятие друг друга – только после этого наступает психологическая совместимость. Однако эмпатийная проницательность– редкое явление среди людей, что подтверждается проведенными научными исследованиями: «Во многих исследованиях (Г.В. Дъяконов, Ю.Н. Карандышев, А.П. Кемпинский, В.Н. Куницына, В.Н. Мясищев, П.М. Якобсон и др.) замечено, что по мере своего развития человек все более настраивается действовать и в связи с этим всё меньше обращает внимание на то, что чувствует другой человек. Он обращает внимание главным образом на его поведение. Другими словами, в межчеловеческих контактах большую роль играет маска, нежели действительное эмоциональное состояние» (А.А. Бодалев).

Выходом в сложившейся ситуации будет воспитание такого гармонично развитого человека, когда эмпатическое проникновение в другого человека будет являться закономерным результатом развития личности. Наука собрала много подобных эмпирических данных, проводя различные тестирования на проявление эмпатии. Данная дипломная работа вносит свой вклад в эту область научного знания. Но необходимы дальнейшие исследования для более глубокого количественного и качественного анализа этого феномена.

Список использованных источников

1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. – М.:, 2000

2. Айзенк Г.Ю. Структура личности, - СПб.: Ювента; М.: КСП, 1999

3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии // Психодиагностические методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.

4. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001

5. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1997

6. Асеев В.Г. Психологическое изучение профессиональной деятельности. Вопросы психологии, 1989, №1, с.172-176

7. Асмолов А.Г. Психология индивидуальности: Методологические основы развития личности в историко-эволюционном процессе. – М.: Изд-во МГУ, 1986

8. Бодалев А.А., Ковалев Г.А. Психологические трудности общения и их преодоление // Педагогика. 1992. № 5 – 6. с.65-70.

9. Бодалев А.А., Каштанова Т.Р. Теоретико-методологические аспекты изучения эмпатии // Групповая психотерапия при неврозах и психозах. – Л., 1975. –Т.XXXVI. – с.11-19.

10. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других, М.,1996 Гальперин П.Я. Введение в психологию.- М.: МГУ, 1996.

11. Борисова А.А. Проницательность как проблема психологического общения // Вопросы психологии. -1990. -№ 4.

12. Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. – М., 1994.

13. Борисова А.А.Эмоциональный облик человека и психологическая проницательность // Особенности познания и общения в процессе обучения. – Ярославль, 1982. – С.92 – 96.

14. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 351 с.

15. Вартанян Г. А., Петров Е.С. Эмоции и поведение. – Л., 1989.

16. Васильев.И.А., Поплужный В.Л, Тихомиров О.К. Эмоции и мышление. – М.,1980.

17. Василькова А.П. Зависимость динамики восприятия больного от уровня эмпатии студентов медицинского вуза // Ананьевские чтения – 2000: Тезисы научно-практической конференции. – СПб., 2000. – С.174 – 175.

18. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб.пособие. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004

19. Вилюнас В. К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

20. Водопъянова Н.Е. Синдром «психического выгорания» в коммуникативных профессиях // Психология здоровья / Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Изд – во СПбГУ, 2000. – С. 443 – 463.

21. Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. – М.: Педагогика, 1982. – т.1. – с.388; 1983. –т.5. – с. 257-321.

22. Выготский Л.С. Учение об эмоциях // Собр. Соч. Т.;. – М., 1984. – С. 90 – 318.

23. Гаврилова Т.П. Анализ эмпатийных переживаний младших школьников и младших подростков // Психология межличностного познания / Под ред. А.А. Бодалева. М., 1981 с.122 – 138

24. Гаврилова Т.П. Эмпатия как специфический способ познания человека человеком // Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. Краснодар, 1975.с. 17-19.

25. Гальперин П.Я. Введение в психологию.- М.: МГУ, 1996.

26. Гарскова Г.Г. Введение понятия «эмоциональный интеллект» в психологическую теорию // Ананьевские чтения – 99: Тезисы научно-пактической конференции. –СПб., 1999. – С.25 - 26.

27. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1998.

28. Гиппенрейтер Ю.Б., Карягина Т.Д., Козлова Е.Н. Феномен конгруентной эмпатии // Вопросы психологии. 1993. № 4.

29. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2 т. – М.: Мир, 1992.

30. Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных. – СПб, 1896.

31. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. – М., 1978.

32. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 1999.

33. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие – М.: ИНФРА –М, 1997. – 256 с.

34. Запорожец А.В., Роль Л.С.Выготского в разработке проблемы эмоций // Научное творчество Л.С. Выготского и современная психология. – М.: Педагогика, 1981. – С. 57-63.

35. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. - Ростов- на –Дону: «Феникс», 1998.

36. Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2000.

37. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2000а.

38. Ильин Е.П., Пинигин В.Г. Структура эмоциональности как свойства личности // Психологические проблемы самореализации личности. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – Вып. 5.

39. Ильюченок Р.Ю. Эмоции и память (реальности и мифы). – Новосибирск, 1987, - С.86.

40. Калиниский Л.П., Богданова Н.В., Петрова Т.Е., Смоленская Л.М. Функциональная классификация эмпатии как феномена социальной перцепции // Психология общения и проблемы коммунистического воспитания: Тезисы окладов. – Омск, 1981.

41. Ковальчук В.И. Психическое выгорание тренеров // Ананьевские чтения – 2000: Тезисы научно – практической конференции. – СПб., 2000. – С.97-98.

42. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия. – М., 1989.

43. Кондрашихина О.А. Опросники в психологической диагностике, Севастополь, 2007

44. Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. – М.: Политиздат, 1986.

45. Кулаков С.А. Основы психосоматики. – СПб.: Речь, 2007. – 288 с.

46. Куликов Л.В. Психологическое исследование: методические рекомендации по проведению, СПб.: Речь, 2001 - 184 с.

47. Левитов Н.Д. Фрустрация как один из видов психических состояний // Вопросы психологии. – С.168-173.

48. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: МГУ, 1995.

49. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 1984.

50. Лоскутов В.В. Психологический этюд: эмоции и музыка. // Психологические проблемы саморегуляции личности. – Вып.2. – СПб., 1998. – С.245-249.

51. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2007

52. Мак-Кей М., Роджерс П., Мак-Кей Ю. Укрощение гнева. – СПб.: Питер, 1997.

53. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. – М.: Просвещение, 1985.

54. Менджерицкая Ю.А. Особенности эмпатии субъекта затрудненного и незатрудненного общения в ситуациях затрудненного взаимодействия. Ростов-на-Дону, 1998.

55. Менджерицкая Ю.А. Особенности эмпатии субъектов затрудненного общения // Практическая психология, 1999, №4.

56. Менджерицкая Ю.А. Эмпатия личности. Социальная психология личности. М., 1999.

57. Морозов В.П., Васильева А.Г. Невербальный слух и эмпатия// Труды Института психологии РАН. 1995.Сер.1.№2.

58. Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 1997.

59. Мэй Р. Искусство психологического консультирования, М.: Апрель Пресс, 2001.- 256 с.

60. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2000.

61. Немов Р.С. Психология: Учебник для вузов. – В 3-х кн. – Кн.1. – М.: Владос, 1997. – 347 с.

62. Нитченко А.К. К вопросу о единицах эмпатии // Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. Тез. докл. Вторая всесоюз. конф. М.,1979. С. 59-60.

63. Орлов А.Б., Хазанова М.А. Феномены эмпатии и конгруэнтности // Вопросы психологии. 1993. №4. С. 68-73.

64. Пашукова Т.И. Мотивирующая функция эмпатии // Исследования мотивационной сферы личности. Новосибирск, 1984. С. 62-70.

65. Пашукова Т.И. О механизмах эмпатии и некоторых ее психических коррелятах // Вопросы психологии межличностного познания и общения. – Краснодар, 1983. – С. 76 – 92

66. Петровский А.В. Личность в психологии с позиций системного подхода // Вопросы психологии. – 1981.- № 1. – с.57-66

67. Петровский А.В. Чувства // Общая психология : Учебник. – М., 1986.

68. Познание человека человеком (возрастной, гендерный, этнический и про фессиональный аспекты) / Под ред. А.А. Бодалева, Н.В. Васиной. – СПб.: Речь, 2005. – 324 с.

69. Психология личности. Учебное пособие / под ред. Проф. П.Н. Ермакова, проф. В.А. Лабунской. – М.: Эксимо, 2007. – 653 с.

70. Роджерс К. Психотерапия на пороге 21 века. М.: Когито-Центр, 2005. – 315 с.

71. Роджерс К. Эмпатия // Психология эмоций. Тексты. М., 1984.

72. Романова Е. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. СПб.: Питер, 2003. – 464 с.

73. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер Ком, 1999. – 741 с.

74. Сопиков А.П. Механизм эмпатии // Вопросы психологии познания людьми друг друга и самопознания. Краснодар, 1977. С. 89-86.

75. Фейдимен Д., Фрейгер Р. Теория и практика личностно-ориентировнной психологии. – М., 1996.

76. Ярошевский М.Г. История психологии.- М.: Мысль, 1996.

Похожие работы

... Было бы интересным, на наш взгляд, сравнить профессионально-важные качества личности у студентов первого и пятого курсов, чтобы проследить, как происходит формирование эмпатии и личностное развитие студентов за время их обучения в вузе. Литература 1. Амонашвили Ш. А. Как живете, дети? – М.: Просвещение, 2006. – 174с. 2. Абрамова, Г.С. Практическая психология / Г.С. Абрамова, ...

... порождает альтруистические действия в адрес другого и стремление преодолеть его негативное состояние, что находит выражение в стратегии взаимодействия, именуемой "за другого". 2. Особенности проявления эмпатии у студентов 2.1 Особенности эмпатии у студентов Наличие у человека потребности в общении делает общение и связанное с ним отношение к людям одной из ведущих ценностей человека. ...

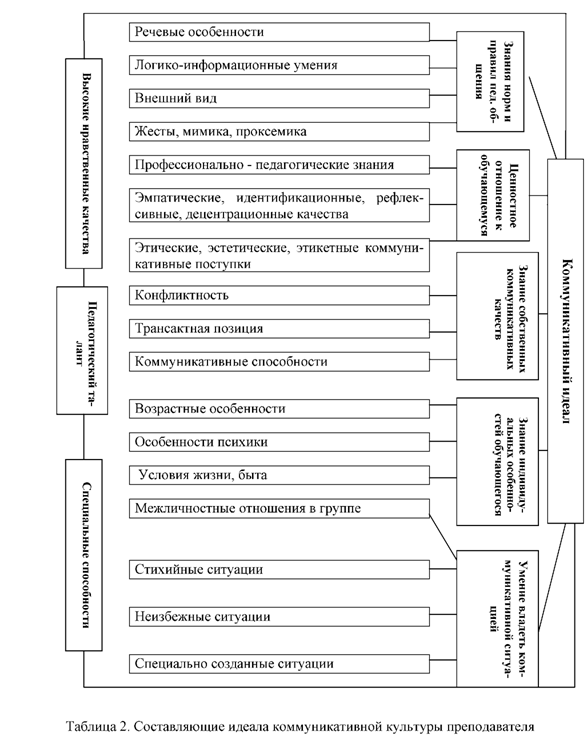

... саморазвития. Педагогические условия приведены в систему, обозначены необходимые, достаточные, внешние и внутренние условия развития КК будущего специалиста. III.2. Анализ современных программ формирования коммуникативной культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе. Как уже говорилось выше, "соционоличность" педагогического труда требует высокой степени развития у субъектов ...

... о своем идеале профессионала и построению стратегии своего профессионального роста в будущем. Таким образом, одним из условий профессионального становления студентов является разработка программы психологического сопровождения развития профессионального самосознания. Структура взаимосвязи жизненных ценностей у студентов разных специальностей и возрастов Наиболее приоритетной является для ...

0 комментариев