Навигация

Согласно классификации фазовых превращений, предложенной в 1933 г. Эрипреситом, превращения подразделяются на превращения (переходы) I и II родов

1. Согласно классификации фазовых превращений, предложенной в 1933 г. Эрипреситом, превращения подразделяются на превращения (переходы) I и II родов.

Переходы первого рода характеризуются тем, что первые производные термодинамического потенциала по температуре и давлению изменяются скачкообразно

![]()

![]() ,

,

здесь S – энтропия, V – объем

Так как термодинамический потенциал при фазовых переходе меняется непрерывно определяется выражением

![]()

то энергия U также должна изменяться скачком. Так как

![]()

то теплота перехода

![]()

равна произведению температуры на разность энтропии фаз, т. е. скачкообразное изменение или поглощение теплоты.

Важным является непрерывное изменение термодинамического потенциала. Функция ![]() (Т) и

(Т) и ![]() (Т) не изменяют особенностей вблизи точки фазового перехода, при этом с обеих сторон точки фазового перехода имеются минимумы термодинамического потенциала.

(Т) не изменяют особенностей вблизи точки фазового перехода, при этом с обеих сторон точки фазового перехода имеются минимумы термодинамического потенциала.

Этой особенностью объясняется возможность перегрева или переохлаждения фаз в случае фазовых переходов в системе.

Определим взаимосвязи между скачками термодинамических функций ![]() и

и ![]() . После дифференцировании по температуре соотношение Функция

. После дифференцировании по температуре соотношение Функция ![]() (Р,Т) =

(Р,Т) =![]() (Р,Т) с учетом выражения для S, V и q получим

(Р,Т) с учетом выражения для S, V и q получим

![]()

Эта известная формула Клайперона-Клаузиса. Она позволяет определить изменение давлений, находящихся в равновесии фаз при изменении температуры либо изменении температуры перехода между двумя фазами при изменении давления. Скачкообразное изменение объема приводит к отсутствию определенной связи между структурой и системой фаз, преобразующихся при фазовом переходе первого рода, которые в связи с этим изменяются скачком.

Типичными для фазовых переходов первого рода являются переходы между агрегатными состояниями вещества, аллотропическими превращения многие фазовые превращения в многокомпонентных материалах.

Принципиальное отличие фазовых переходов второго рода от фазовых переходов первого рода заключается в следующем: переходы второго рода характеризуются как непрерывностью изменения термодинамического потенциала, так и непрерывностью изменения производных термодинамического потенциала ![]() .

.

Химическое равновесие

Термодинамическая функция – функция состояния, определяющая изменение термодинамических потенциалов при изменении числа частиц в системе. Другими словами ![]() – есть функция, которая определяет направление и предел самопроизвольного перехода компонента из одной фазы в другую при соответствующих превращениях и условиях (T, P, V, S, ni).

– есть функция, которая определяет направление и предел самопроизвольного перехода компонента из одной фазы в другую при соответствующих превращениях и условиях (T, P, V, S, ni).

Термодинамические потенциалы связаны с друг другом следующими соотношениями

F = U – TS

H = U + pV

G = F + pV

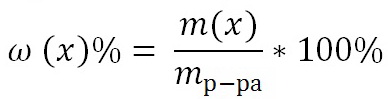

![]() - количество вещества в граммах;

- количество вещества в граммах; ![]() - количества вещества в молях;

- количества вещества в молях;

![]()

М – молекулярный вес соответствующего вещества.

Для теории твердых растворов, на которых работают все приборы микроэлектроники огромное значение имеет развитый Гиббсом метод химических потенциалов. Химическое равновесие можно определить с помощью химических потенциалов.

Химический потенциал характеризуется энергией, приходящейся на 1 атом

![]()

![]() - химический потенциал; G – энергия Гиббса;

- химический потенциал; G – энергия Гиббса;

No – число Авогадро, NА – L = ![]() моль-1

моль-1

т. е. ![]() (Р,Т) =

(Р,Т) =![]() (Р,Т)

(Р,Т)

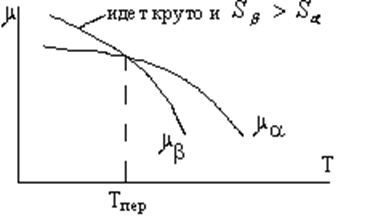

Обе кривые характеризуют монотонное убывание ![]() с температурой, определяя значение энтропии фаз

с температурой, определяя значение энтропии фаз

![]() и

и ![]() .

.

Выводы

Фазовые диаграммы состояний являются неотъемлемой частью обсуждения свойств материалов, когда речь идет о взаимодействии различных материалов.

Однофазовые диаграммы состояний изображают фазовое состояние только одного материала.

Двойная фазовая диаграмма (диаграмма состояния двойной системы) представляет состояние системы с двумя компонентами.

Комбинации элементов, образующих химические соединения, имеют более сложные диаграммы состояний.

Литература

1. Ормонт Б. Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. – М.: Высшая школа, 1973.

2. Физическое металловедение / Под редакцией Кана Р., вып. 2. Фазовые превращения. Металлография. – М.: Мир, 1968.

3. Ю.М. Таиров, В.Ф. Цветков «Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов», - М.: Высшая школа, 1990р.

4. «Практикум по полупроводникам и полупроводниковим приборам», /Под ред. Шалимовой К.В. – М.: Высшая школа, 1968р.

Похожие работы

... с кислородом, восстановлением - отнятие кислорода. С введением в химию электронных представлений понятие окислительно-восстановительных реакций было распространено на реакции, в которых кислород не участвует. В неорганической химии окислительно-восстановительные реакции (ОВР) формально могут рассматриваться как перемещение электронов от атома одного реагента (восстановителя) к атому другого ( ...

... переломов ослабленных костей / Тр. конгресса Человек и его здоровье. СПб, 1999 - с. 55. 44. Воложин А.И., Курдюмов С.Г., Орловский В.П., Баринов С.М. и др. Создание нового поколения биосовместимых материалов на основе фосфатов кальция для широкого применения в медицинской практике // Технологии живых систем. 2004. Т.1, №.1. С. 41-56. 45. Безруков В.М., Григорян А.С. Гидроксилапатит как ...

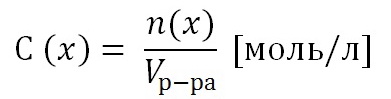

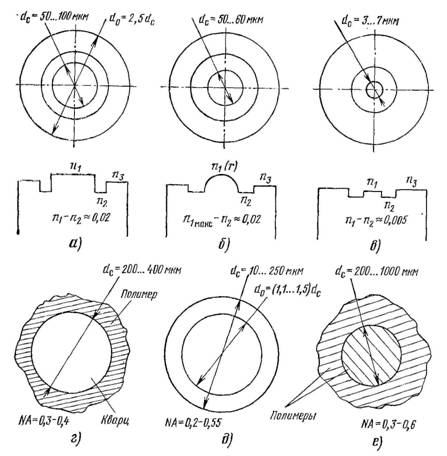

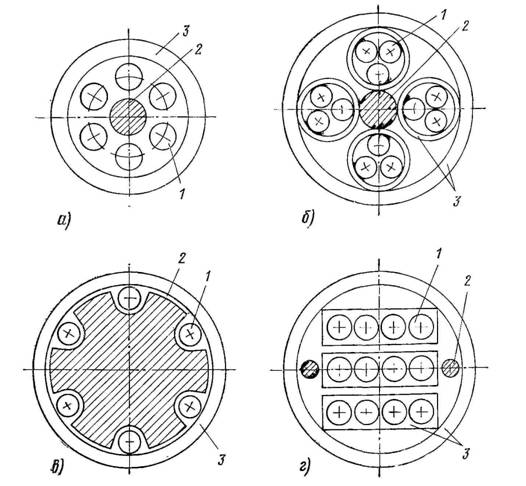

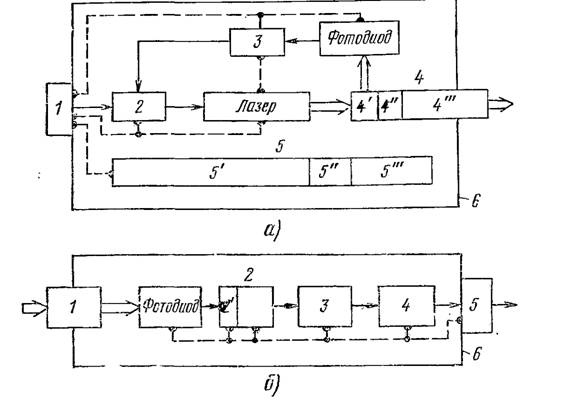

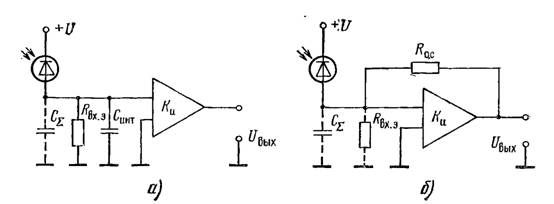

... (в первую очередь излучателя) и волокна. Оптимизация ввода излучения в волокно (рис. 10) может дать выигрыш по мощности до 10 дБ. Объединение элементов в систему. Волоконно-оптическая связь с момента своего появления основывается на принципах передачи цифровой информации. Это обусловлено тремя основными причинами. Во-первых, появление ВОЛС совпало со временем,, когда преимущества цифровых ...

... рисунков в формате А0-А1 со скоростью 10-30 мм/с. Фотонаборный аппарат Фотонаборный аппарат можно увидеть только в солидной полиграфической фирме. Он отличается своим высоким разрешением. Для обработки информации фотонаборный аппарат оборудуется процессором растрового изображения RIP, который функционирует как интерпретатор PostScript в растровое изображение. В отличие от лазерного принтера в ...

0 комментариев