Навигация

Развитие отдельных видов деятельности

3. Развитие отдельных видов деятельности

Развитие предметной деятельности. Начало раннего детства знаменует переход от действий-манипуляций с предметами, в которых ребенок ориентировался прежде всего на их физические характеристики (цвет, форму, способность издавать звук и т.д.), к предметно-орудийным действиям. Предметно-орудийное действие предполагает, что один предмет используется для воздействия на другой (набирать кашу ложкой, копать совочком песок), причем способ использования предмета-орудия зафиксирован в его устройстве и закреплен в обществе. Это происходит не без участия взрослого, носителя орудийных действий.

Общение ребенка и взрослого в это время приобретает существенные изменения, приобретает качественно иное содержание, из непосредственно-эмоционального превращается в практическое сотрудничество. Теперь ребенку недостаточно, чтобы взрослый просто говорил ему ласковые слова, от него требуется участие в совместной деятельности. Более того, ребенок часто, будучи занят действием с предметом, как бы не замечает взрослого, который «закрыт» предметом и его свойствами. Это и дает основание говорить о том, что предметно-орудийная деятельность является ведущей в раннем детстве, внутри нее развиваются другие психические функции.

Овладение орудийными действиями осуществляется постепенно. Сначала орудие для ребенка - это продолжение его собственной руки. Например, годовалый ребенок, зачерпнув ложкой пищу, тут же выливает содержимое на себя. Это объясняется тем, что он в это время действует ложкой как рукой, зачерпнув пищу, сразу же несет в рот. Действие же ложкой как орудием требует иной траектории движения (сначала вертикально, затем - горизонтально). Переход к собственно орудийным действиям осуществляется по мере того, как ребенок начинает учитывать объективную связь между предметом-орудием и предметом-целью, усваивает операционно-техническую сторону действия с предметом. Предметный мир в раннем возрасте раскалывается для ребенка на две категории: мир постоянных вещей, т.е. вещей со строго фиксированной функцией, которая предписывает однозначные действия (ложкой есть, из чашки пить и т.д.). Второй мир - мир полифункциональных предметов (кубики, палочки и т.д.), в нем ребенок более свободен. Обе категории по-своему важны для ребенка. Предметы с фиксированной функцией способствуют усвоению социальных норм, формированию самооценки, поскольку оценка «я хороший», «я плохой» определяется тем, насколько правильно ребенок использует предметы.

В конце второго и начале третьего года жизни Андрей очень любил нести и ставить на стол, а затем убирать со стола тарелки и чашки. Неся тарелку или чашку, он все время оборачивался и смотрел на .шедшего за ним взрослого. Это очень часто приводило ко всевозможным авариям. Его поведение при этом производило впечатление раздвоенного сводной стороны он был занят предметом и действием с ним, а, с другой –взрослым ради поощрения которого он производил эти действия,( Д. Б. Эльконин, 1978, с. 160)

Полифункциональные предметы предоставляют определенную свободу действий (кубиком можно мылить руки, как мылом, он же может стать мороженым и т.п.), на них переносится отделенная от предмета схема действия, они превращаются в предметы-заместители.

Вова (1,4). смотря на воспитательницу, которая пишет, берет деревянную лапочку, как карандаш, переворачивает вверх дном корзинку от игрушек и «пишет» палочкой по плоскому дну корзинки ,( Д. Б. Эльконин, 1978, с. 162)

Развитие игры. В начале раннего возраста игра носит отобразителъный характер. Ребенок многократно воспроизводит действия, показанные ему взрослым. Однако в игре действия направляются не на получение результата, а на достижение понятной по прошлому опыту условной цели. Действие становится условным, а результат - не реальным, а воображаемым.

Лида (2,1) кормит куклу из горшочка, потом бежит к пианино, говорит: «сисека» (конфета) и бежит оттуда с протянутыми кулачками , подносит кулачок к о рту куклы, .говоря: <сисека> ,( Д. Б. Эльконин, 1978, с. 163)

Называния ребенком воображаемых состояний куклы («кукла больная»), свойств предметов («суп горячий», «кисель вкусный») являются первыми попытками создания игровой ситуации. В игре появляются предметы-заместители, в качестве которых чаще всего используются предметы, не имеющие специфического употребления (палочки, щепочки, кубики). Они вносятся в игру как дополнительный материал к сюжетным игрушкам.

Лида (2, 4) длительно играет с куклой; сначала лечит ее, потом танцует с ней и т.д 3аметив на столе спичку, поднимает её, водит по голове куклы, говоря «цысать дяля» (причесывать куклу)3 показывает спичку воспитательнице и говорит: «ляля чик» (куклу стричь). (Д.Б. Эльконин, 1978, с164)

Так появляются зачатки игровой ситуации, затем возникает и развивается роль. Изначально в игре ребенок воспроизводит виденные им ранее действия взрослого, но называние себя именем 'взрослого происходит не сразу. Называнию себя именем другого предшествует называние себя собственным именем («Вова дает кушать»). Это является симптомом того, что ребенок не только производит действие, но и понимает, что именно он производит это действие.

Первые зачатки роли появляются в конце раннего возраста. Об этом говорят следующие факты: 1) появляется называние куклы именем действующего лица, т.е. кукла становится заместителем человека; 2) появляется разговор от лица куклы. Постепенно происходит усложнение структуры игровых действий. В самом начале они являются одноактными. Ребенок или моет куклу, или кормит ее, или причесывает ее. На следующем этапе игра уже состоит из двух или более элементарных действий, никак между собой не связанных (сначала баюкает куклу, затем ходит, потом кормит, потом качает на качалке). К концу раннего возраста игровые действия начинают отражать логику жизни человека. Развитие изобразительной деятельности. Интерес к изобразительной деятельности у ребенка возникает в начале второго года жизни. В это время ребенок, действуя беспорядочно с карандашом и бумагой, стремится подражать взрослому, не пытаясь что-то изобразить. Удовольствие ему доставляет сама манипуляция с карандашом. Эта стадия сменяется стадией непреднамеренного рисунка. Теперь в случайном сочетании линий ребенок начинает узнавать знакомые ему предметы («Это - палка», «Это - дорога»).

Собственно изобразительная деятельность возникает позднее, когда ребенок переходит от называния уже нарисованного к словесному формулированию того, что он собирается изобразить («Нарисую дом ... козу...). Первые графические образы еще мало понятны постороннему зрителю и по-прежнему напоминают случайные сочетания линий, да и сам ребенок быстро забывает и не узнает, что именно он изобразил. Однако вскоре ребенок начинает понимать, что изображение предмета должно иметь сходство с самим предметом. Это находит отражение в том, что ребенок подолгу рисует одни и те же знакомые ему объекты, как бы добиваясь сходства графического образа с оригиналом. Графический образ большинства изображаемых предметов в этом возрасте - замкнутая закругленная линия.

Похожие работы

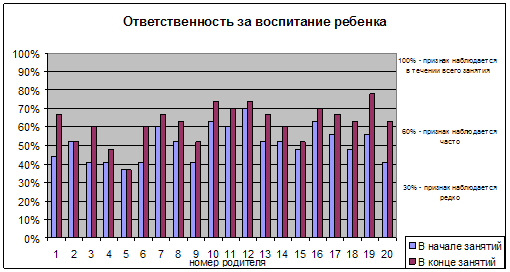

... детей. Зато на Западе проблеме воспитания родителей посвящено большое количество исследований, разработаны программы для групповой и индивидуальной работы с родителями. Для выделения условий развития взаимодействия родителя и ребенка раннего возраста, мы считаем целесообразным проанализировать несколько программ обучения родителей (подробнее программы см. Приложение 3). Приведенные ниже программы ...

... в них именно те стороны, которые важны для решения конкретной задачи. Конечно, эти действия лишь намечаются и являются предпосылкой обобщенности мышления. Таким образом, особенностью развития мышления в раннем детстве является то, что разные его стороны – развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, формирование обобщений, с одной стороны, и усвоение знаковой функции сознания – ...

... интен- сивно и становится речевым. Общение, связанное предметными действиями, не может быть только эмоциональным. Оно должно стать опосредованным словом, имеющим предметную отнесенность. По Д. Б. Эльконину, развитие ребенка в раннем детстве имплицитно содержит в себе распад этой ситуации. Совместное действие уже потому, что оно предметно, содержит в себе свою гибель. И. А. Соколянский и Д. И. ...

... с психологической моделью. II. Состояние проблемы в современной психолого-педагогической литературе На данный момент существует достаточно небольшой количество литературы на тему Раннего Детского Аутизма. Еще меньше на тему особенностей развития детей, их проблем в обучении, социальной адаптации, и каких-то рекомендаций родителям и педагогам. Здесь я приведу список книг, прочитанных мною. ...

0 комментариев