Навигация

Основные приемы и методы анализа неизвестного образца

1.2 Основные приемы и методы анализа неизвестного образца

Подготовка вещества к анализу

Приступая к исследованию химического состава данного вещества, необходимо сначала внимательно его рассмотреть, определяя его внешний вид, цвет, запах, степень измельчения (порошок, крупнозернистая или мелкозернистая смесь, сплошная масса и т. д.), наличие кристаллических или аморфных фаз и подготовить соответствующим образом к анализу и лишь после этого приступить к установлению его химического состава.

Подготовка исследуемого вещества к анализу представляет собой очень, важную часть всего исследования.

По окраске анализируемого образца можно высказать предположения о наличии или отсутствии в нем тех или иных катионов. Если, например, анализируемый объект представляет собой бесцветную прозрачную или белую массу, то это указывает на отсутствие в нем значительных количеств окрашенных катионов — хрома(III) Сr 3+ (сине-фиолетовый цвет), марганца(II) Мn2+ (светло-розовый), железа(III) Fe3+ (желто-бурый), кобальта(II) Со2+ (розовый), никеля(II) Ni2+ (зеленый), меди(II) Сu2+ (голубой). Если образец окрашен, то можно предположить содержание в нем одного или нескольких из вышеуказанных катионов. Для полного анализа исследуемого вещества необходимо взять небольшое его количество, измеряемое миллиграммами. Качественный анализ выполняют в две стадии. Сначала проводят предварительные испытания, a, затем переходят к систематическому анализу катионов и анионов.

Предварительные испытания

Предварительные испытания позволяют установить присутствие некоторых элементов, обнаружение которых затруднено при систематическом ходе анализа.

Окрашивание пламени[2]

Для испытания на окрашивание пламени берут проволоку длиной 60 мм, диаметром 2-3 мм. Один коней ее сгибают в петлю, другой конец впаивают в стеклянную палочку, которая служит ручкой. Проволока должна быть хорошо очищена многократным прокаливанием в наиболее горячей несветящегося пламени горелки. Проволоку опускают в соляную кислоту и прокаливают в пламени горелки, затем охлаждают до комнатной температуры. На подготовленную таким образом проволоку помещают несколько кристаллов анализируемого вещества и вносят в пламя горелки. Различные ионы окрашивают пламя в следующие цвета:

Карминово-красный………………………Sr2+,Li2+

Кирпично-красный……………………….Са2+

Желтый…………………………………….Na+

Желто-зеленый……………………………Ba2+

Сине-зеленый…………………………......Те

Светло-голубой……………………………As,Sb,Pb2+

Ярко-голубой………………………………Cu2+,Se

Фиолетовый ……………………………….К+,Rb+ или Сs+

Смачивание проволоки хлороводородной кислотой проводят для того, чтобы получить в пламени летучие хлориды катионов, присутствующих в пробе (если она содержит нелетучий или труднолетучий компонент).

Испытание на продукты термического разложения[7]

По характеру продуктов термолиза (прокаливания) пробы твердого анализируемого вещества иногда можно судить о присутствии в анализируемом веществе некоторых катионов и анионов.

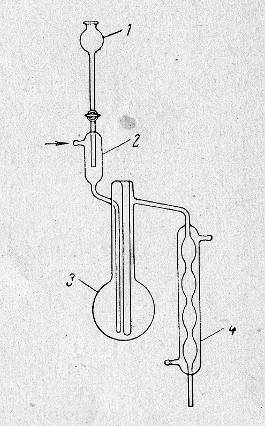

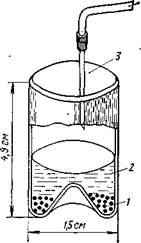

Для проведения этого теста небольшую порцию анализируемого вещества помещают на дно тугоплавкой пробирки (длиной ~7 см) и нагревают пробу, закрепив пробирку в горизонтальном положении, в пламени газовой горелки. При термическом разложении пробы выделяются газообразные продукты термолиза, часть которых конденсируется на холодном конце пробирки.

По окраске возгона можно сделать некоторые предварительные выводы:

Цвет возгона Возможные продукты термолиза

Белый …………………………………… Соли аммония, Hg2Cl2, HgCl2,

Желтый…………………………………...HgI2, As2S3, S

Зеркальный металлический …………….Мышьяк или ртуть (налет)

При термическом разложении наряду с возгонкой может происходить выделение паров и газов. Появление капелек воды на стенках холодной части пробирки (трубки) свидетельствует о том, что либо испытуемый образец содержит кристаллизационную воду, либо вода образуется в процессе термолиза пробы (с выделением воды разлагаются гидроксиды, кислые и основные соли, органические соединения).

Выделение фиолетовых паров иода и их конденсация в виде темных кристалликов указывает на возможность присутствия иодид-ионов или других йодсодержащих анионов:

Кроме фиолетовых паров иода могут выделяться бурые пары брома (возможно присутствие бромид-ионов и других бромсодержащих анионов), желто-бурые пары оксидов азота (возможно присутствие нитратов и нитритов), а также газообразные СО (возможно присутствие оксалатов), СО2 (возможно присутствие карбонатов, оксалатов), С12 (возможно присутствие хлорид-ионов и других хлорсодержащих анионов), SO2 (возможно присутствие сульфитов, тио-сульфатов), SO3 (возможно присутствие сульфатов), NH3 (возможно присутствие солей аммония), О2 (возможно присутствие пероксидов, нитратов, хроматов, дихроматов и т. п.).

Действие разбавленной (~1 моль/л) серной кислоты [7]

Разбавленная серная кислота вытесняет слабые кислоты из их солей — карбонатов, сульфитов, тиосульфатов, сульфидов, цианидов, нитритов, ацетатов. Выделяющиеся слабые кислоты, неустойчивые в кислой среде, либо улетучиваются, либо разлагаются с образованием газообразных продуктов.

При наличии в анализируемом образце карбонатов выделяется газообразный диоксид углерода СО2 (бесцветный и без запаха). При наличии сульфитов и тиосульфатов выделяется диоксид серы SO2 с запахом горящей серы; при наличии сульфидов — сероводород H2S с запахом тухлых яиц; при наличии цианидов — пары синильной кислоты HCN с запахом горького миндаля; при наличии нитритов — бурые пары диоксида азота NO2, при наличии ацетатов — пары уксусной кислоты СН3СООН с запахом уксуса.

Тест проводят следующим образом: отбирают небольшое количество анализируемого вещества в пробирку и по каплям прибавляют к нему разбавленную серную кислоту. Выделение газов указывает на присутствие в анализируемой пробе вышеуказанных анионов слабых, неустойчивых в кислой среде кислот.

Действие концентрированной серной кислоты [7]

Концентрированная серная кислота при взаимодействии с анализируемым веществом может выделять газообразные продукты реакций также из фторидов, хлоридов, бромидов, иодидов, тиоцианатов, оксалатов, нитратов.

При наличии в анализируемом веществе фторидов выделяются пары фтороводорода HF; при наличии хлоридов — пары НС1 и газообразный хлор С12; при наличии бромидов — пары НВг и желтый газообразный бром Вг2; при наличии иодидов — фиолетовые пары иода J2; при наличии тиоцианатов — газообразный диоксид серы SO2; при наличии оксалатов — бесцветные газообразные оксид СО и диоксид СО2 углерода.

Тест проводят следующим образом. К небольшой массе твердого анализируемого вещества (0,010 г) в пробирке медленно, осторожно, по каплям прибавляют концентрированную серную кислоту. Если наблюдается газовыделение, то это свидетельствует о присутствии в анализируемом образце вышеуказанных анионов.

Проба на присутствие окислителей [7]

Для проведения этой пробы берут смесь разбавленной Н2SO4 с KJ, добавляют несколько кристалликов исследуемого вещества, предварительно измельченного до порошкообразного состояния, или 3-4 капли раствора анализируемого вещества (если вещество растворимо). При наличии окислителей выделяется свободный иод, который обнаруживается по бурой окраске раствора или с помощью крахмала. Эту реакцию дают NO2-,NO3-, MnO4-, CrO42-, ионы Fe3+, Cu2+.

Проба на присутствие восстановителей[7]

Для обнаружения восстановителей берут смесь разбавленных растворов KMnO4 + H2SO4.Обесцвечивание этого раствора вызывают SO32-, S2-, S2O32-, J-, NO2-,Cl-, Fe2+, Cr3+-ионы:

Растворение в воде [3]

Небольшое количество анализируемого вещества вносят в пробирку, прибавляют несколько миллилитров дистиллированной воды и перемешивают смесь некоторое время. Если вещество при этом полностью растворилось в воде, то большую часть вещества, отобранную для анализа, растворяют в возможно минимальном объеме дистиллированной воды и полученный раствор анализируют далее. Небольшую часть исходной твердой анализируемой пробы оставляют для проведения повторных или проверочных тестов, если это окажется необходимым.

Анализ на катионы

Аналитическая группа – группа катионов, которая с каким – либо одним реактивом (при определенных условиях) может давать сходные аналитические реакции. Деление катионов на аналитические группы основано на их отношении к различным анионам. Приняты две классификации: сульфидная и кислотно-щелочная.

По кислотно-щелочной классификации катионы делятся на шесть аналитических групп (таблица 1)

Таблица 1-Разделение катионов на группы по кислотно-щелочной классификации

| Катионы | Групповой реактив | Получаемые соединения | Групповая характеристика |

| K+, Na+, NH4+ | нет | - | Хлориды, сульфаты и гидроокиси растворимы в воде |

| Ag+, Pb2+ | 2н HCl | Осадок AgCl, PbCl2 | Хлориды нерастворимы в воде |

| Ba2+,Ca2+ | 2н H2SO4 | Осадок BaSO4, CaSO4 | Сульфаты нерастворимы (или плохо растворимы) в воде и кислотах |

| Zn2+,Al3+, Cr3+, | Избыток 4н КОН или NaOH | Раствор ZnO22-, AlO2-, CrO2-, | Гидроксиды растворимы в избытке едкой щелочи |

| Mg2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+ | Избыток 25%-ного NH3 | Осадок Mg(OH)2, Mn(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3 | Гидроксиды нерастворимы в избытке едкой щелочи |

| Ni2+, Co2+, Cu2+ | Избыток 25%-ного NH3 | [Ni(NH3)4]2+, [Co(NH3)4]2+, [Cu(NH3)6]2+ | Гидроксиды растворимы в избытке аммиака |

Анализ анионов

В основу классификации анионов положено различие в растворимости солей бария и серебра. В соответствии с наиболее распространенной классификацией анионы делятся на три аналитические группы, как это представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Классификация анионов

| № гр. | Анионы | Групповой реактив | Характеристика группы |

| 1 | SO42-,SO32, CO32-, PO43-, | BaCl2 в нейтральной или слабощелочной среде | Соли бария нерастворимы в воде |

| 2 | Cl-, I- | AgNO3 в присутствии HNO3 | Соли серебра нерастворимы в воде и в разбавленной азотной кислоте |

| 3 | NO3-, NO2-, CH3COO- | Группового реагента нет | Соли бария и серебра растворимы в воде |

Обычно сначала проводят исследование объекта на катионы. Из отдельных проб раствора при помощи групповых реактивов определяется, катионы каких аналитических групп присутствуют в растворе, а затем уже определяют в нём анионы.

Похожие работы

... и синей, подобны свойствам фосфорномолибденовых гетерополикомплексов. Поэтому основная трудность при определении мышьяка этим методом заключается в отделении мышьяка от фосфора [7]. 2.2.2.1 Количественное определение мышьяка в неизвестном минерале Навеску металла разрушают азотной кислотой, сурьмяную кислоту связывают тартратом и мышьяк выделяют вместе с магний-аммоний фосфатом. После чего ...

... состоит анализируемое вещество и какие ионы, группы атомов или молекулы входят в его состав. При исследовании состава неизвестного вещества качественный анализ всегда предшествует количественному, так как выбор метода количественного определения составных частей анализируемого вещества зависит от данных, полученных при его качественном анализе. Качественный химический анализ большей частью ...

... по типам веществ. Во втором случае, когда времена удерживания известных соединений и зон образца не совпадают, имеется возможность предсказать время удерживания неизвестного компонента. Вполне надежны предсказания относительного удерживания на основании данных о структуре в пространственно-эксклюзионной хроматографии. Менее точны они в адсорбционной, распределительной хроматографии и особенно ...

... (II) аммония. Cd2+-+ [Hg(SCN)4]2- -> Cd[Hg(SCN)4] ()бразование бесцветных продолговатых кристаллов тетрароданомеркурата кадмия Аналитически реакции катионов VI аналитической группы по кислотно-основной классификации: Cu2+, Hg2+, Cd2+, Co2+, Ni2+ Групповой реагент – NH4OH в избытке Хотя элементы расположены в разных груупах периодической системы Д.Ию Менделеева, все эти катионы ...

0 комментариев