Навигация

Декабря О. Ган пишет Л. Мейтнер: «Активированный барий не превращается в излучающий лантан...»

21 декабря О. Ган пишет Л. Мейтнер: «Активированный барий не превращается в излучающий лантан...»

22 декабря 1938 г. в редакцию журнала «Naturwissenschaft» поступила работа О. Гана и Ф. Штрассманиа «О доказательстве существования и свойствах щелочноземельных металлов, возникающих при облучении урана нейтронами». В статье было написано об образовании ядер бария.

Несколько позже Л. Мейтнер и О. Фриш показали, что ядра урана-235 делятся под действием медленных нейтронов на два осколка. Они ввели термин «деление ядер».

Деление тяжелого ядра (урана) сопровождается выделением энергии осколков порядка 200 МэВ. В последующем было установлено, что при бомбардировке урана медленными нейтронами число нейтронов на один акт деления составляет 2,5. Для более тяжелых элементов число нейтронов несколько увеличивается, именно это обстоятельство позволяет осуществлять цепную ядерную реакцию.

28 января 1939 г. в «Naturwissenschaft» была направлена вторая, более обстоятельная статья О. Гана и Ф. Штрассманна «Доказательство возникновения активных изотопов бария из урана и тория при облучении их нейтронами». Сразу же после-публикации в январе 1939 г. статьи Гана и Штрассманна о делении урана в ряде лабораторий опыты с расщеплением ядер были повторены и дали подтверждение результатов работ О. Гана и Ф. Штрассманна.

В Принстоне (США) Н. Бор и А. Уилер приступили к разработке теории деления ядра (как капли). В их статье была ссылка на работы Я. И. Френкеля (из ЛФТИ), который независимо от Бора и Уилера построил теорию деления. Капельной моделью ядра занимался и известный ленинградский физик-теоретик (эмигрировавший из СССР) Г. Гамов.

Ныне, когда прошло уже много лет с того времени, как был открыт процесс деления ядер атомов, можно с уверенностью сказать, что это было одно из тех редких открытий, которое оказало значительное влияние на жизнь всего человечества. Качественно процесс деления был объяснен учеными сразу трех стран: Бором (Дания), Уилером (США) и Френкелем (СССР). Деление ядер происходит при определенном соотношении кудоновских сил отталкивания, которые стремятся разорвать тяжелое ядро (урана), и сил поверхностного натяжения, которые этому препятствуют. Основной величиной в этой модели являлся так называемый порог деления, который, как предполагалось, определялся только этими противоборствующими силами.

В советских научных центрах, и прежде всего связанных с ядерной физикой, интерес к радиохимическим исследованиям ядра атома вспыхнул с новой силой после сообщений об открытии деления ядер урана в Германии в начале 1939 г. Уже первая информация о теории процесса позволяла сделать фантастические выводы: новая форма ядерной реакции высвобождает огромное количество энергии.

Внеочередное заседание так называемого «ядерного семинара», регулярно проводимого в ЛФТИ И. В. Курчатовым, привлекло внимание не только сотрудников Физтеха, но и ученых из других организаций, в том числе из Института химической физики: Н. Н. Семенова, Ю. Б. Харитона, Я. Б. Зельдовича и др.

На семинаре было высказано предположение, что при бомбардировке урана нейтронами возникают не только крупные осколки, но и свободные нейтроны. Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович развили мысль, что свободные нейтроны могут быть захвачены соседними урановыми ядрами и реакция станет нарастать лавиной, т.е. по принципу цепной реакции, а это взрыв! В том же 1939 г. Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович показали возможность осуществления цепной реакции деления ядер урана-235.

Впечатляющие исследования, связанные с проблемой атома, проводились в РИАН. РИАН ставил задачей изучение явлений природной и искусственной радиоактивности. Запущенный в те далекие годы первый в СССР и Европе циклотрон на энергию 4 МэВ позволил получить результаты по взаимодействию нейтронов почти со всеми элементами периодической системы. С помощью циклотрона были сформированы нейтронные пучки высокой интенсивности. Среди продуктов деления В. Хлопиным, М. Пасвик и Н. Волковым весной 1939 г. были обнаружены радиоактивные изотопы брома, теллура и сурьмы.

И. В. Курчатов, работая над проблемой ядра атома, отлично сознавал, что сооружаемый в РИАН циклотрон является идеальной установкой для получения интенсивных потоков нейтронов. Вложив много труда и изобретательности, Курчатов ускорил ввод этой установки и вместе с Мысовским, создателем циклотрона, получил много интересных результатов. Но И. В. Курчатов хорошо понимал, что нужен циклотрон на еще большие энергии, и получил согласие на сооружение к 1 января 1942 г. циклотрона на 12 МэВ в специально построенном для него новом здании ЛФТИ. Однако его запуску помешала война, и он был введен в эксплуатацию уже после войны, в 1949 г.

В ЛФТИ были получены сообщения, что сотрудник Калифорнийского университета У. Либби пытался наблюдать вылет вторичных нейтронов в процессе спонтанного деления ядер урана, но потерпел неудачу. Чувствительность его метода была такой, что он мог бы обнаружить спонтанное деление, если бы период полураспада не превосходил 1014 лет. Поручив решить эту задачу своим ученикам Г. Н. Флерову и К. А. Петржаку, Курчатов возглавил работу в целом. После длительных и упорных исследований он понял, что надо избавиться от окружающего фона путем защиты экспериментальной установки, камеры, толстым слоем вещества. Самое простое, что пришло ему в голову, – это погрузиться с аппаратурой на подводной лодке в глубины моря. Но оказалось, что вблизи Ленинграда Балтийское море мелкое – 20-30 м. Такого слоя воды было явно недостаточно для эффективной защиты от проникающего космического излучения. Тогда Курчатов договорился с руководством Московского метрополитена о том, чтобы ему разрешили провести этот эксперимент на одной из глубокозаложенных шахт станции метро. Получив согласие, Курчатов откомандировал своих сотрудников Г. Н. Флерова и К. А. Петржака в Москву.

Аппаратуру они разместили на станции метро «Динамо». По ночам, когда движение поездов метро прекращалось, на глубине 60 м Флеров и Петржак проводили свои измерения. Эффект получился постоянный, без помех. Через месяц работы Курчатов пришел к заключению, что вся совокупность экспериментальных данных служит бесспорным доказательством существования нового вида радиоактивности – спонтанного, самопроизвольного деления урана. Курчатов потребовал, чтобы Флеров и Петржак подготовили сообщение об этом открытии для опубликования в печати. Короткое сообщение А. Ф. Иоффе направил по трансатлантическому кабелю – каблограммой – в американский журнал «Physical Review», и в июне 1940 г. она была опубликована.

По мнению Флерова и Петржака, под этим сообщением должна была стоять также и подпись Курчатова, но он отказался его подписывать, так как, по его выражению, не хотел «затенять» своих учеников.

Дни и месяцы предвоенного 1940 г. неуклонно вели ученых к высвобождению внутриядерной энергии, скрытой в недрах атомов. Приближение этого волнующего события чувствовал каждый, кто стремился ускорить его осуществление.

В печати, не только научной, все чаще появлялись сообщения о скором появлении нового, невиданного никогда ранее источника энергии. 26 июня 1940 г. в газете «Известия» сообщалось в одной из статей: «В последнее время советскими и зарубежными физиками установлено, что деление ядер урана происходит только под действием медленных нейтронов. Это дает возможность регулировать процесс деления атомов урана и тем самым использовать огромное количество внутриатомной энергии.

По приблизительным подсчетам одна весовая единица урана может дать в два с лишним миллиона раз больше энергии, чем такое же количество угля. Уран, таким образом, становится драгоценным источником энергии...» А через полгода, 31 декабря 1940г., в той же газете «Известия» в статье «Уран-235» говорилось о новом источнике энергии, в миллионы раз превосходящем все до того существовавшие. В этой статье рассказывалось: «При бомбардировке нейтронами ядер металла урана происходит необыкновенное явление: из каждого разбитого ядра вылетают новые нейтроны. Они попадают, в свою очередь, в ядра урана, расщепляют их и вновь рождают нейтроны. Процесс идет как лавина. Он идет сам... Тот уран... это разновидность урана, один из его изотопов. Секрет заключается в том, что он почти ничем не отличается от вообще урана...

Выделить уран-235 из урана вообще – вот цель, вот задача.

Физика стоит перед открытиями, значение которых неизмеримо».

Приведенные краткие выдержки из газетных статей и высказывания советских ученых подтверждают, что овладение ядерной энергией, ее высвобождение из недр атомов становилось реальным уже к середине 1941 г. Но все упиралось в отсутствие отечественного урана и в необходимость огромных материальных затрат для создания мощной, очень крупной и специализированной ядерной индустрии.

В конце 1940 г. И. В. Курчатов представил в Урановую комиссию доклад, в котором указывал на хозяйственное и военное значение проблемы получения ядерной энергии при делении урана.

То, как оживленно в среде ученых проходили обсуждения проблем ядерной физики, хорошо показывает проведение регулярных конференций по ядерной физике, по атомному ядру с участием ведущих иностранных ученых. Первая такая конференция прошла в сентябре 1933 г., вторая – в сентябре 1936 г., третья – в октябре 1938 г., четвертая – в 1939 г. и пятая была намечена на октябрь 1941 г., но помешала война.

Советские ученые были близки к освоению ядерной энергии, но война и первые месяцы поражений надолго остановили работы, связанные с освоением ядерной энергии в СССР. Практически все работы этого направления были заморожены, так как все силы наших физических, химических и других институтов были нацелены на нужды войны. Все силы народа были брошены на фронт, «все для фронта, все для победы».

Тем временем, в США, Англии и Германии работы, связанные с освоением ядерной энергии развивались в полную силу. Этому способствовала, как основная причина, ее военная привлекательность. Перспектива раньше всех создать оружие, устрашающее своей разрушительной мощью, побуждала правительства этих стран финансировать разработки в сфере ядерной физики.

Результатом этих усилий явился первый исследовательский атомный реактор, пущенный 2 декабря 1942 года в Соединенных Штатах под руководством итальянского ученого Энрико Ферми. Дальнейшие разработки в этом направлении привели к беспримерной по своей разрушительной силе атомной бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки, ознаменовавшей начало ядерной эры.

Атомистика от послевоенных лет до наших дней.Испытания, связанные с расщеплением атомного ядра, в Советском Союзе возобновились лишь в середине 1943 года, но уже в декабре 1946 г. в Москве на территории Института атомной энергии (носящего сейчас имя его основателя И. В. Курчатова) был введен в действие первый в Европе и Азии исследовательский ядерный реактор. В августе 1949 г. было проведено испытание атомной бомбы, а в августе 1953 г. — водородной. Советские ученые овладели тайнами ядерной энергии, лишив США монополии на ядерное оружие.

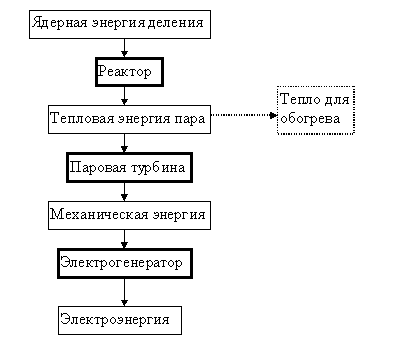

Но создавая ядерное оружие, советские специалисты думали и об использовании ядерной энергии в интересах народного хозяйства, промышленности, науки, медицины и других областей человеческой деятельности. В декабре 1946 г. в СССР был пущен первый в Европе ядерный реактор. В июне 1954 г. вошла в строй первая в мире атомная электростанция в подмосковном городе Обнинске. В 1959 г. спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин». Таким образом, ядерная физика создала научную основу атомной технике, а атомная техника в свою очередь явилась фундаментом ядерной энергетики, которая, опираясь на ядерную науку и технику, стала в настоящее время развитой отраслью электроэнергетического производства.

Уже в 1986 г. выработка электроэнергии на АЭС мира достигала 15% от общего количества энергии, производимой всеми электростанциями, а в ряде стран ее доля составила 30% (Швеция, Швейцария), 50% (Бельгия) и даже 65-70% (Франция). Достаточно успешно атомная энергетика развивалась и на территории бывшего Советского Союза: строились АЭС, наращивалась минерально-сырьевая урановая база.

Происшедшая в 1986 г. Чернобыльская авария помимо колоссального общего ущерба людям, народному хозяйству страны нанесла тяжелый удар по ядерной энергетике в целом и прежде всего по развивающейся в бывшем СССР, где стало формироваться общественное мнение о необходимости полного запрещения строительства новых и ликвидации действующих АЭС. Однако всесторонний анализ перспектив развития мировой энергетики однозначно показал, что реальных альтернатив у других видов энергии по отношению к атомной энергетике в обозримом будущем, по существу, нет – при обязательном условии, что проектирование и строительство АЭС осуществляется с многократным запасом прочности, с обеспечением их полной безопасности. Именно по такому пути развивается в настоящее время атомная энергетика в высокоразвитых странах – во Франции, Бельгии, в сейсмоактивной Японии, США и других. Уже в 1990 г. мощность АЭС во всем мире достигла около 327 млн кВт и возрастает, по данным МАГАТЭ, к 2005 г. до 447 млн кВт.

Заключение.Итак, к концу XX века человечество в полной мере освоило использование запасов энергии атомных ядер урана-235. Этого вида топлива, сжигаемого в атомных котлах, не так уж много в земной коре. Если всю энергетику земного шара перевести на него, то при современных темпах роста потребления энергии урана, хватит лишь на 50–60 лет.

Безусловно существует возможность использования, в целях получения энергии, природного газа, угля и нефти. Но такой путь развития энергетики неприемлем. Причин множество: это и экологическая проблема – заражение окружающей среды токсичными химическими продуктами сгорания органического топлива, создание парникового эффекта, и постоянной возрастающей ценой на органическое топливо. В случае с нефтью и газом, можно сказать, что их использование в качестве источника энергии по меньшей мере неразумно.

Здесь возникает проблема: из какого материала и какими методами, в будущем человечество должно получать энергию? На сегодня существует несколько основных концепций решения проблемы:

1. Расширение сети станций на урановом топливе.

2. Переход к использованию в качестве ядерного топлива тория-232, который в природе более распространен, нежели уран.

3. Переход к атомным реакторам на быстрых нейтронах, воспроизводящих ядерное топливо, которое могло бы обеспечить воспроизводство ядерного топлива более, чем на 3000 лет, в настоящее время является сложной инженерной проблемой и несет в себе огромную экологическую опасность, в связи с чем испытывает серьезное противодействие со стороны мировой экологической общественности, по причине чего имеет низкую перспективу на внедрение

4. Освоение термоядерных реакций. В термоядерных реакциях происходит выделение энергии в процессе превращения водорода в гелий. Быстро протекающие термоядерные реакции осуществляются в водородных бомбах. Сейчас перед наукой стоит задача осуществления термоядерной реакции не в виде взрыва, а в форме управляемого, спокойно протекающего процесса. Решение этой задачи даст возможность использовать громадные запасы водорода на Земле в качестве ядерного топлива.

В настоящее время наиболее разумным представляется следующая схема развития энергетики: расширение сети урановых и уран-ториевых атомных станций в период решения проблемы управления термоядерной реакцией.

Список литературы:1. В. Н. Михайлов, «Создание первой советской ядерной бомбы», Москва, ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 1995

2. А. М. Петросянц, «Ядерная энергетика»,

3. В. Г. Язиков, Н. Н. Петров, «Урановые месторождения Казахстана», Алматы, «Гылым», 1995

Похожие работы

... этих исследований, в результате которых атомная энергия станет не только самым дешевым видом энергии, но и действительно экологически чистым[7; стр. 60-75].Глава 2. Проблемы и перспективы развития атомной энергетики 2.1. Развитие атомной промышленности После втоpой мировой войны мировая электроэнергетика стала крупнейшим инвестиций. Это было вызвано быстрым ростом спроса на электроэнергию ...

... . 19.10.2001 года Александр Васильевич Паламарчук назначен директором обособленного структурного подразделения концерна "Росэнергоатом" - "Волгодонская АЭС". Одновременно он же, в соответствии с приказом министра по атомной энергии Александра Юрьевича Румянцева, № 814 от 19.10.2001 года, стал директором государственного унитарного предприятия "Дирекция строящейся Ростовской АЭС". 25 декабря ...

... . И все же целесообразность строительства и эксплуатации АЭС часто ставят под сомнение из-за вредного воздействия радиоактивных веществ на окружающую среду и человека. Мировой опыт и перспективы развития ядерной энергетики По данным МАГАТЭ, в настоящее время более 18% электроэнергии, вырабатываемой в мире, производится на ядерных реакторах, которые, к тому же, в отличие от электростанций, ...

... и стоимости. Это не только соответствовало бы духу рыночных перемен в сфере коммунального обслуживания, но и способствовало укреплению надежности функционирования региональных энергокомплексов. 3 Думая о будущем энергетики Украины, не следует забывать трагических уроков советского прошлого. Вера в возможность решить все энергетические проблемы, понастроив АЭС или АТЭЦ и забыв об энергосбережении, ...

0 комментариев