Навигация

Стилистическое расслоение словарного состава языка; разговорная лексика

1.1. Стилистическое расслоение словарного состава языка; разговорная лексика

В современном языкознании принято различать три основных лексико-стилистических разряда: книжная лексика (научная, официально-деловая, газетно-публицистическая, поэтическая), стилистически нейтральная (межстилевая) лексика и разговорная (собственно разговорная и просторечная) лексика [Попов, Валькова и др. 1978: 99]. В.Д. Девкин также выделяет три основных лексико-стилистических регистра: высокий, средний и низкий, и считает, что идея регистров (стилей) в их изофункциональности, в общности основного выражаемого ими содержания и в обязательности синонимии в широком смысле слова. По его мнению, регистровая окраска для значительного количества слов не привносит дополнительных содержательных характеристик: высокостильные брег, хлад, град денотативно равны берегу, холоду, городу, как и разговорные аскорбинка, редиска и х/б одинаковы по смыслу с аскорбиновой кислотой, редисом и хлопчатобумажной тканью. Нельзя сказать однако, что регистровые различия ограничиваются одним лишь параллелизмом. Регистровая характеристика может быть одним различительным свойством или же одним из нескольких, действующих сложно и совокупно [Девкин 1994: 13]. Каждый лексико-стилистический регистр обслуживает свою коммуникативную сферу, для которой характерны (или же присущи лишь ей) некоторые специфические понятия. Но если научная терминология большей своей частью уникальна и не имеет параллелей с общеупотребительным словарным запасом, то разговорная лексика имеет в нем свои параллели, которые однако не сводятся лишь к дублированию литературной лексики.

Понимая под стилистической (регистровой) окраской «отстраненное отношение к объекту номинации через слово», В.Д. Девкин считает, что она является разрывом с буквализмом, с наивно простым индифферентным восприятием всего как оно есть, дистанцией, проявлением небезразличного отношения [Девкин 1994: 13]. Особая экпрессивность и яркая оценочность в отношении денотатов, характерная для разговорной лексики, объясняется преимущественно устной коммуникативной сферой ее употребления, широким тематическим диапазоном разговрной речи. В неофициальной обстановке с хорошо знакомыми людьми можно говорить на любую тему: о повседневных домашних делах, работе, политике, друзьях и знакомых, болезни близких, новом фильме и т.д. Языковые пристрастия говорящего, его склонность к шутке, игре со словами, гиперболизации или же занижению некоторых характеристик объекта обсуждения наиболее ярко проявляются в ситуации непринужденного непосредственного общения.

Неоднородность лексического состава разговорных текстов (в них можно встретить прежде всего слова, связанные с повседневной жизнью, бытом, так называемые бытовизмы: Löffel ‘ложка’, Kochtopf ‘кастрюля’, Besen ‘веник’; слова, имеющие ярко выраженный сниженный оттенок: bleuen ‘мутузить’, einbringen ‘вкалывать/ выкладываться’, Flederwisch ‘живчик’; слова стилистически нейтральные, составляющие основной словарный фонд современного литературного языка: arbeiten ‘работать’, sich erholen ‘отдыхать’, jung ‘молодой’, jetzt ‘сейчас’, nie ‘никогда’; специальную терминологическую лексику и отдельные жаргонные вкрапления) приводит к возникновению ряда затруднений при попытке дать четкую дефиницию как понятию «разговорная/сниженная лексика», так и понятию «разговрность» вообще. Существуют следующие дефиниции данных понятий:

«Разговорность» – это традиционное, весьма условное и собирательное название того, что противопоставлено идеально правильному, непогрешимому образцово-показательному культурному стандарту. Отступление от этой эталонности может быть разной степени – минимальным (без нарушения литературности), среднесниженным, заметным (фамильярный слой) и значительным (грубая и вульгарная лексика) [Девкин 1994: 12].

Разговорная лексика понимается как самая близкая к нейтральной в противопоставленности фамильярной, сильно сниженной – такая интерпретация, по мнению В.Д. Девкина, является характерной для лексикографической практики.

Разговорно окрашенная лексика отличается от нейтральной своей некоторой сниженностью (оценочного, этического и эстетического порядка) и типична для неофициальной среды общения [Девкин 1994: 12].

Разговорная лексика – это весь лексический фонд обиходной речи

[Руофф 1981: 36].

Н.И. Гез, характеризую разговорный регистр, относит к нему как лексику нейтрального или общеупотребительного стиля, так и слова с эмоционально-экспрессивной окраской (ласкательные, бранные, иронические, шутливые и т.д.) [Гез 1974: 74].

Разговорная лексика – это лексика, употребляемая в обиходно-бытовом диалоге, свойственном устной речи [Попов, Валькова и др. 1978: 99].

Таким образом, среди всех, выделенных нами дефиниций разговорной лексики, при всем их многообразии и широте толкования термина, мы можем отметить несколько общих положений:

1) разговорная лексика противопоставлена литературному языку;

2) между лексическим составом литературного и разговорного языка существуют явления переходности и взаимопроникновения;

3) разговорная лексика функционирует в быту, в стихии свободного общения, вне официальных норм языка.

В реальной повседневной речевой коммуникации отражается дробная дифференциация социально-культурных групп населения, микрогрупп, разного рода социальных коллективов. Соответствено наблюдается пестрая мозаика манер, способов выражения мыслей, эмоций, тактик, стратегий диалогов, построения письменных и устных текстов, употребления слов. Во всем этом океане речи находят, в свою очередь, отражение специфические, «свои» узуальные нормы речевого поведения каждой из социально-культурных групп населения и микрогрупп. Очевидно при этом, что эти нормы зачастую резко расходятся (в силу расхождения с общепринятыми в данном обществе нормами речевого поведения) с нормами литературного языка. Так, известны своей «оригинальностью» речевого поведения и общения армейский быт, лагерно-тюремный быт, гендерные микрогруппы (исключительно мужских или исключительные женских) производственных коллективов и так далее.

В связи с отмеченным социокультурным разнообразием повседневной речевой коммуникации важно для исследуемой проблемы обратить внимание вообще на характер процессов, происходящих в современном дискурсе. Широкая экспансия сниженной речевой стихии, наблюдаемая на постсоветстком пространстве, захлестнула и страны Западной Европы. Задача жесткой дифференциации сниженной лексики значительно осложняется в связи с усиливающейся размытостью границ и состава самой сниженной лексики в силу следующих причин:

1) неустойчивости, известной неопределенности зачастую негативно-оценочных коннотаций таких единиц в по существу новых для них контекстах употребления, в иной (тоже новой для них) функциональной сфере употребления (из устной неформальной сферы жаргона, городского просторечия и пр. они переходят в официальную сферу массовой коммуникации или публичного выступления);

2) быстрого, резкого расширения ситуаций общения, изменения характера речевых ситуаций (от межличностной к массовой коммуникации, к прямому переносу бытовых ситуаций в сферу официальности).

А также в связи с процессами детабуизации обсценной (инвективной) лексики, наблюдаемой в последние годы в печати, в электронных СМИ, на страницах художественной литературы. Эти процессы обусловлены обострением политической борьбы, усилением эмиграции большей частью маргинального слоя населения из стран Азии и Ближнего Востока в Западную Европу (в частности, в Германию), усилением объемов публикации эротической продукции (изобразительной и вербальной), ослаблением действия вербальных фильтров в Мировой Сети.

Наиболее яркое отражение данные тенденции находят в коммуникативной среде молодежи, т.е. в молодежном сленге. Ускорение темпа жизни (особенно с середины 20-го века) приводит к быстрому росту словарного запаса, ведь каждому новому понятию должно соответствовать как минимум одно слово. Соответственно расширяется словарь сленга, так как именно молодое поколение, еще не связанное литературной нормой и реакционным влиянием традиции, первым воспринимает технические и социальные новшества и дает им разговорные наименования. Чаще всего путем переосмысления уже существующих слов при их заимствовании из «соседних» лексико-стилистических подуровней разговорной речи. Психологические особенности переходного возраста играют при этом немаловажную роль, поскольку здесь отдается предпочтение словам с наиболее яркой экспрессивной окраской. Неслучайно данная работа ставит своей задачей изучение процессов, проходящих в дискурсе сниженной лексики немецкого языка, именно через призму молодежного сленга как самой активной коммуникативно- языковой среды.

Таким образом, для нашего исследования важно рассмотреть общие характеристики молодежной коммуникации и выделить характерные ее особенности. Но в первую очередь необходимо разграничить понятия «сленг» и «жаргон», которые в современной лингвистике трактуются зачастую как синонимы.

Похожие работы

... заимствованы из английского языка. Поэтому необходимо проследить[18]: 1) за появлением этих терминов и за их переходом в русский язык; 2) за процессом образования от этих терминов молодежного сленга. Первой причиной столь быстрого появления новых слов в молодежном сленге является, конечно же, стремительное, «прыгающее» развитие жизни. Если заглянуть в многочисленные журналы, освещающие новинки ...

... на базе общенародного русского языка, а также в результате заимствования, калькирования из других языков. Раздел 2. Лексико-семантическая классификация молодежного сленга 2.1 Общая характеристика тематических групп молодежного сленга Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только определенными возрастными рамками ...

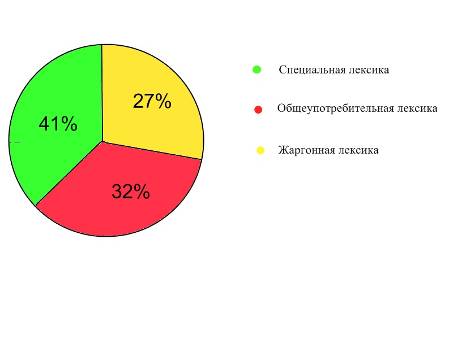

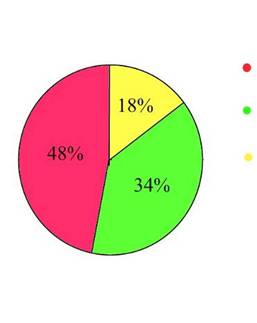

... техносферы, такие как: специальная (профессиональная и терминологическая) лексика; общеупотребительная; жаргонная лексика. Были проанализированы вопросы о классификации новой лексики в русском языке, выделены основные проблемы лексики техносферы в русском языке начала XXI века. Во второй главе в ходе анализа способов, средств и моделей словообразования в русском языке были выявлены общие и ...

... основном за счет английского или его американского варианта), массовый характер которых обусловлен экстралингвистической причиной – открытостью современного общества для международных контактов. 1. Условия и причины заимствования иноязычной лексики. Понятие «заимствование» 1.1 Основные условия и причины заимствования иноязычной лексики Главным условием заимствования иноязычных слов ...

0 комментариев