Навигация

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ХАРАКТЕРА

3 СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ХАРАКТЕРА

В психологии понятие ХАРАКТЕР (от греч. charakter -”печать”, “чеканка”), означает совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении, обуславливая типичные для нее способы поведения.

ХАРАКТЕР - качество личности, обобщающее наиболее выраженные, тесно взаимосвязанные и поэтому отчетливо проявляющиеся в различных видах деятельности свойства личности. Характер - “каркас” и подструктура личности, наложенная на ее основные подструктуры. Характер - это индивидуальное сочетание существенных свойств личности, выражающих отношение человека к действительности и проявляющихся в его поведении, в его поступках. Темперамент влияет на форму проявления характера, своеобразно окрашивая те или иные его черты. Так, настойчивость у холерика выражается кипучей деятельности, у флегматика - в сосредоточенном обдумывании. Холерик трудится энергично, страстно, флегматик - методично, не спеша. С другой стороны, и сам темперамент перестраивается под влиянием характера: человек с сильным характером может подавить некоторые отрицательные стороны своего темперамента, контролировать его проявления.

Физиологической основой характера является сплав черт типа высшей нервной деятельности и сложных устойчивых систем временных связей, выработанных в результате индивидуального жизненного опыта. В этом сплаве системы временных связей играют более важную роль, так как тип нервной системы можно сформировать все общественно ценные качества личности. Но, во-первых, системы связей формируются различно у представителей разных типов нервной системы и, во-вторых, эти системы связей проявляются своеобразно в зависимости от типов. Например, решительность характера можно воспитать и у представителя сильного, возбудимого типа нервной системы, и у представителя слабого типа. Но воспитываться она будет по-разному и проявляться, будет по-разному в зависимости от типа.

Из сказанного ясно, что характер не наследуется и не является прирожденным свойством личности, а также не является постоянным и неизменным свойством. Характер формируется и развивается под влиянием окружающей среды, жизненного опыта человека, его воспитания. Влияния эти носят, во-первых, общественно-исторический характер (каждый человек живет в условиях определенного исторического строя, определенной социальной среды и складывается как личность под их влиянием) и, во-вторых, индивидуально-своеобразный характер (условия жизни и деятельности каждого человека, его жизненный путь своеобразны и неповторимы). Поэтому характер каждого человека определяется как его общественным бытием (и это главное!), так и его индивидуальным бытием. Следствием этого является бесконечное разнообразие индивидуальных характеров. Однако в жизни и деятельности людей, живущих и развивающихся в одинаковых условиях, имеется много общего, поэтому и в характере их будут некоторые общие стороны и черты, отражающие общие, типические стороны их жизни. Характер каждого человека представляет собой единство индивидуального и типического. Каждая общественно-историческая эпоха характеризуется определенным общим укладом жизни и общественно-экономическими отношениями, которые влияют на мировоззрение людей, формируя черты характера.

Характерными можно считать не все особенности человека, а только существенные и устойчивые.

Выступая как прижизненное образование человека, характер определяется и формируется в течение всей жизни человека. Образ жизни включает в себя образ мыслей, чувств, побуждений, действий в их единстве. Поэтому по мере того, как формируется определенный образ жизни человека, формируется Я, сам человек. Большую роль здесь играют общественные условия и конкретные жизненные обстоятельства, в которых проходит жизненный путь человека, на основе его природных свойством в результате его деяний и поступков. Однако непосредственно формирование характера происходит в различных по уровню развития группах (семья, дружеская компания, класс, спортивная команда, трудовой коллектив и пр.). В зависимости от того, какая группа является для личности референтной и какие ценности поддерживает и культивирует в своей среде, соответствующие черты характера будут развиваться у ее членов. Черты характера также будут зависеть от позиции индивида в группе, от того, как он интегрируется в ней. В коллективе как группе высокого уровня развития создаются наиболее благоприятные возможности для становления лучших черт характера. Этот процесс взаимный, и благодаря развитию личности, развивается и сам коллектив,

Содержание характера, отражающее общественные воздействия, влияния, составляет жизненную направленность личности, т.е. ее материальные и духовные потребности, интересы, убеждения, идеалы и т.д.

Решающим для понимания характера является взаимоотношение между общественно и личностно значимым для человека каждом обществе имеются свои важнейшие и существенные, задачи. Именно на них формируется и проверяется характер людей. Поэтому понятие «характер» относится в большей степи к отношению этих объективно существующих задач. Поэму характер — это не просто любое, проявление твердости, упорства и т.п. (формальное упорство может быть просто упрямством), а направленность на общественно значимую деятельность. Именно направленность личности лежит в основе единства, цельности, силы характера. Обладание целями жизни — главное условие образования характера. Бесхарактерному человеку свойственно отсутствие или разбросанность целей. Однако характер и направленность личности — это не одной то же, добродушным и веселым может быть как порядочный, высоконравственный человек, так и человек с низкими, нечистоплотными помыслами.

Показательными для понимания характера могут быть также привязанности и интересы человека, связанные с его досугом. Они раскрывают новые особенности, грани характера: например, Л.Н.Толстой увлекался игрой в шахматы, И.П.Павлов — городками, Д.И.Менделеев — чтением приключенческих романов. Доминируют ли у человека духовные и материальные потребности и интересы, определяют не только помыслы и чувства личности, но и направленность его деятельности. Не менее важно и соответствие действий человека поставленным целям, так как личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. Характер, возможно, понять только как определенное единство направленности и образа действий.

Люди со сходной направленностью могут идти совершенно разными путями к достижению целей и используя для этого свои, особенные, приемы и способы. Это несходство определяет и специфику характера личности. Черты характера, обладая определенной побуждающей силой, ярко проявляются в ситуации выбора действий или способов поведения. С такой точки зрения в качестве черты характера можно рассматривать степень выраженности у индивида мотивации достижения — его, потребности в достижении успеха. В зависимости от этого для одних людей характерен выбор действий, обеспечивающих успех (проявление инициативы, соревновательной активности, стремление к риску и т.д.), в то время как для других более характерно стремление просто избегать неудач (отклонение от риска и ответственности, избегание проявления активности, инициативы и т.д.).

4 Структурная динамика личности

Личность - это сложный и многогранный феномен, который включает в себя множество компонентов. В психологической науке имеется несколько общепризнанных положений относительно личности. По крайней мере, можно говорить о 4 основных положениях:

1. Личность присуща каждому человеку

2. Личность есть то, что отличает человека от животных, у которых личности нет

3. Личность – продукт исторического развития, т.е. возникает на определенной ступени эволюции человеческого существа

4. Личность – индивидуальная, отличительная характеристика человека, т.е. то, что отличает одного человека от другого.

Понятие "личность" многопланово, личность является объектом изучения многих наук: философии, социологии, психологии, этики, эстетики, педагогики и т. д. Каждая из этих наук изучает личность в своем специфическом аспекте.

Для социально-психологического анализа личности следует четко разграничить понятия "личность", "индивид", "индивидуальность", "человек".

Наиболее общим является понятие "человек" биосоциальное существо, обладающее членораздельной речью, сознанием, высшими психическими функциями (абстрактно-логическое мышление, логическая память и т. д.), способное создавать орудия, пользоваться ими в процессе общественного труда. Эти специфические человеческие способности и свойства (речь, сознание, трудовая деятельность и пр.) не передаются людям в порядке биологической наследственности, а формируются у них прижизненно, в процессе усвоения ими культуры, созданной предшествующими поколениями.

Никакой личный опыт человека не может привести к тому, что у него самостоятельно сформируется логическое мышление, самостоятельно сложатся системы понятий. Для этого потребовалась бы не одна, а тысяча жизней. Люди каждого последующего поколения начинают свою жизнь в мире предметов и явлений, созданных предшествующими поколениями. Участвуя в труде и различных формах общественной деятельности, они развивают в себе те специфические человеческие способности, которые уже сформировались у человечества.

Жизнь и деятельность человека обусловлены единством и взаимодействием биологического и социального факторов, при ведущей роли социального фактора. Поскольку сознание, речь и мышление не передаются людям в порядке биологической наследственности, а формируются у них прижизненно, то используют понятие «индивид» - как биологический организм, носитель общих генотипических наследственных свойств биологического вида (индивидом мы рождаемся) и понятие "личность" – как социально-психологическая сущность человека, формирующаяся в результате усвоения человеком общественных форм сознания и поведения, общественно-исторического опыта человечества (личностью мы становимся вод влиянием жизни в обществе, воспитания, обучения, общения, взаимодействия).

По мере формирования личности внутренние условия становятся более глубокими, в результате одно и то же внешнее воздействие может оказывать на разных людей разное влияние. Таким образом, личность не только объект и продукт общественных отношений, но и активный субъект деятельности, общения, сознания, самосознания.

Личность есть понятие социальное, она выражает все, что есть в человеке надприродного, исторического. Личность не врожденна, но возникает в результате культурного и социального развития.

Особенная и непохожая на других личность в полноте ее духовных и физических свойств характеризуется понятием "индивидуальность". Индивидуальность - выражается в наличии разного опыта, знаний, мнений, убеждений, в различиях характера и темперамента, индивидуальность свою мы доказываем, утверждаем.

Социализация личности представляет собой процесс формирования личности в определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком социального опыта, в ходе которого человек преобразует социальный опыт в собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые приняты в обществе или группе. Нормы поведения, нормы морали, убеждения человека определяются теми нормами, которые приняты в данном обществе.

Выделяют следующие стадии социализации:

1. Первичная социализация или стадия адаптации (от рождения до подросткового периода ребенок усваивает социальный опыт некритически, адаптируется, приспосабливается, подражает).

2. Стадия индивидуализации (появляется желание выделить себя среди других, критическое отношение к общественным нормам поведения). В подростковом возрасте стадия индивидуализации, самоопределения "мир и я" характеризуется как промежуточная социализация, т. к. все еще неустойчиво в мировоззрении и характере подростка.

Юношеский возраст (18-25 лет) характеризуется как устойчиво концептуальная социализация, когда вырабатываются устойчивые свойства личности.

3. Стадия интеграции (появляется желание найти свое место в обществе, "вписаться" в общество). Интеграция проходит благополучно, если свойства человека принимаются группой, обществом. Если не принимаются, возможны следующие исходы:

- сохранение своей непохожести и появление агрессивных взаимодействий (взаимоотношений) с людьми и обществом;

- изменение себя, "стать как все";

- конформизм, внешнее соглашательство, адаптация.

4. Трудовая стадия социализации охватывает весь период зрелости человека, весь период его трудовой деятельности, когда человек не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его за счет активного воздействия человека на среду через свою деятельность.

1. Послетрудовая стадия социализации рассматривает пожилой возраст как возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство социального опыта, в процесс передачи его новым поколениям.

Таким образом, личность не только объект и продукт общественных отношений, но и активный субъект деятельности, общения, сознания, самосознания.

Личность есть понятие социальное, она выражает все, что есть в человеке надприродного, исторического. Личность не врожденна, но возникает в результате культурного и социального развития.

Личность не "только целеустремленная, но и самоорганизующаяся система. Объектом ее внимания и деятельности служит не только внешний мир, но и она сама, что проявляется в ее чувстве "Я", которое включает в себя представление о себе и самооценку, программы самосовершенствования, привычные реакции на проявление некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу и саморегуляции. Что значит быть личностью? Быть личностью - это значит иметь активную жизненную позицию, о которой можно сказать так: на том стою и не могу иначе. Быть личностью - это значит осуществлять выборы, возникающие в силу внутренней необходимости, оценивать последствия принятого решения и держать ответ за них перед собой и обществом, в котором живешь. Быть личностью - это значит постоянно строить самого себя и других, владеть арсеналом приемов и средств, с помощью которых можно овладеть собственным поведением, подчинить его своей власти. Быть личностью - что значит обладать свободой выбора и нести ее бремя.

ЛИТЕРАТУРА

Похожие работы

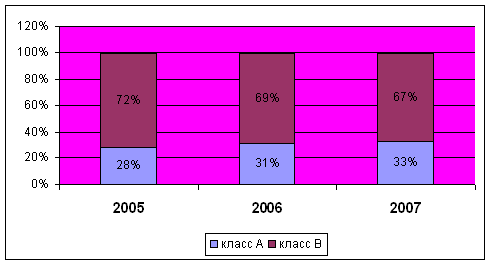

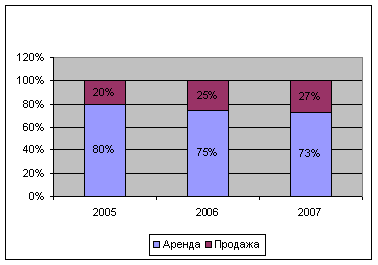

... Федерации и г.Москвы в области охраны окружающей среды. Влияние проектируемого объекта на окружающую природную среду допустимо. Реализация проекта возможна. III. Управление и эксплуатация торгового центра 3.1 Ход реализации проекта Заказчик (Инвестор) выполнил следующие инвестиционные исследования: · Формирование инвестиционного замысла; · Его предварительное согласование; · ...

... , ведении войны, обороне и т.д. Таким образом, культура - это класс символизированных предметов и явлений, рассматриваемых в экстрасоматическом контексте. До появления культурологии в процессе расширения сферы наукиi натуралистическое (т.е. немифологическое, нетеологическое) объяснение поведения людей носило биологический, психологический или социологический характер. Соответственно то или иное ...

... отдельных сторон словообразовательной системы сопоставляемых языков[4]. Для характеристики системы словообразования значение имеют следующие индексы: 1) индекс синтетичности, показывающий степень сложности морфологической структуры слова. Он вычисляется по формуле –M/W-, где М – количество морфем в анализируемом стословном тексте, a W – число слов (или словоупотреблений) в том же тексте. ...

... на учащихся с различным познавательным, творческим потенциалом. Таким образом, важнейшей характеристикой системы дополнительно художественного образования является направленность на развития творческих способностей детей и свобода в реализации педагогических инноваций. 2.2. Восприятие музыки детьми младшего школьного возраста В музыкально-методической литературе термины «восприятие» и « ...

0 комментариев