Навигация

26 февраля 1964

8

Линия и свет

Желание и картина · История банки сардин · Экран · Мимикрия ·Орган ·Вы никогда не увидите меня с того места, с которого я вижу вас

Функция глаза может привести того, кто пытается просвещать вас, к обширным исследованиям. Когда, например, в эволюции живых существ появляется функция этого органа и, для начала, самое его непосредственное присутствие?

Отношения субъекта и этого органа лежат в самом центре нашего опыта. Среди всех органов, с которыми мы имеем дело: грудь, фекалии и т. д., существует глаз и поразительно будет отследить, что он существует с того же времени, что и виды, представляющие жизнь. Вы без сомнения ели устриц, довольно невинных, и не подозревали, что на этом уровне мира

Объект

образ Геометральная точка

Объект

образ Геометральная точка

Источник света экран Картина

Источник света экран Картина

глаз уже появился. Подобным образом открытия знакомят нас, должно сказать, со всеми родами вещей. Однако, мы должны выбрать те вещи, которые наилучшим образом соотносятся с нашим исследованием.

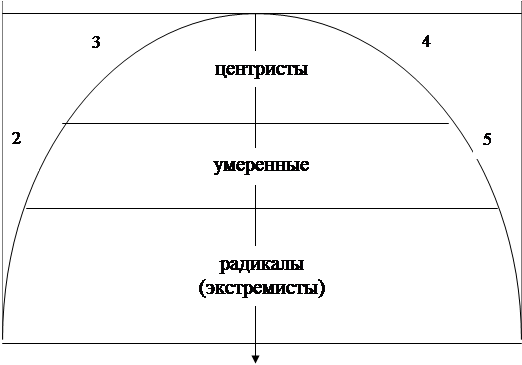

В прошлый раз, я думаю, сказано было предостаточно для возбуждения вашего интереса к этой маленькой, очень простой, треугольно выражаемой схеме, воспроизведённой в верхней части доски.

Она там затем, просто чтобы напомнить вам в трех понятиях оптики, используемых в этой рабочей схеме, об их свидетельствовании за обратное использование перспективы, доминировавшем в технике живописи, особенно в конце пятнадцатого и до начала семнадцатого веков.

Анаморфоз показывает нам, что не есть вопрос живописи — реалистически изображать предметы в пространстве. Подобное понятие используется с массой оговорок.

Эта маленькая схема также позволяет отметить, что определённая оптика допускает нечто, что позволяет видению исчезнуть. Принципы такой оптики могут схватываться и слепым. Я ведь уже отсылал вас к Lettre Дидро, демонстрирующему нам, что в некоторой степени слепой человек способен участвовать в реконструкциях, у него есть воображение, и вообще он на полных правах может высказываться обо всём, что видение делает нашим в пространстве. Без сомнения, что при таких возможностях Дидро постоянно конструирует уловки с метафизической подоплекой, но такая двусмысленность лишь оживляет его текст и придает ему язвительный характер.

Нам же геометральное измерение позволяет мельком заметить, как субъект, интересующий нас, захватывается, управляется и пленяется в поле видения.

На картине Гольбейна я уже показал вам, не скрывая ничего, что не принято скрывать, тот объект, проносящийся перед нами на переднем плане. Он помещен там для того, чтобы на него взирали, и чтобы поймать, я бы даже сказал, поймать в ловушку наблюдателя, уточню, вас. Короче говоря, такой способ поведения ясен, и без сомнения исключителен, и он таков благодаря определённому моменту рефлексии на нечто художника и благодаря демонстрированию нам, как субъектам, что мы буквально призываемся в картину и представляемся там как пойманные. В секрете этой картины, чьи тайные смыслы я отмечал, отражение vanitas, то, как эта очаровательная картина представляет между двумя роскошно одетыми и неподвижными фигурами все, что напоминает характерную для времени суетность искусств и наук. Сам же секрет этой картины раскрывается в момент, когда, медленно продвигаясь шаг за шагом влево, а затем разворачиваясь, мы обнаруживаем магический летящий объект, издающий знаки. Он отражает наше собственное ничто в образе головы смерти. Именно это и есть, таким образом, использование геометрального измерения видения, имеющее целью захват субъекта. Это и есть очевидные взаимоотношения с желанием, которое, тем не менее, остаётся загадочным.

Что же это за желание, которое захватывает, фиксируется в полотне, но которое также побуждает художника ввести нечто в действие? И что же это за нечто? В ответах на эти вопросы и заложен путь, по которому мы будем двигаться сегодня.

I

При таком рассмотрении видимого всё является ловушкой и довольно странным образом — очень хорошо это было показано Морисом Мерло-Понти в заголовке одной из его глав Le Visible et l`invisible — entrelacs (кружева, переплетения). Не существует одного разделения, одной из двух сторон, которые производились бы функцией видения и не выглядели бы иначе, чем лабиринт. Поскольку мы начинаем различать его разнообразные поля, то мы с каждым разом всё больше и больше воспринимаем степень, с которой они перекрещиваются.

Во владении, которое я назвал владением геометрального, сначала кажется, что это именно свет производит для нас, как было указано, нить. В последнем опыте мы наблюдали нить, связывающей нас с каждой точкой объекта. А в месте, где она пронизывала рабочую сеть — экран, на котором мы собирались разместить образ, она довольно определённо функционировала как нить. Теперь же свет распространяется, можно сказать, по прямой линии, это более чем так. Может показаться, что именно свет и производит для нас нить.

Однако, чтобы отражать, этой нити не нужен свет; все, что нужно для нити — иметь протяжение. Вот почему слепой человек в состоянии следовать за нашими демонстрациями, при условии, что мы приложим некоторые усилия для их презентации. Нам бы пришлось, например, подвести его палец на определённую высоту объекта, чтобы он мог чувствовать протяжение нити. Надо научить его различать с помощью кончиков пальцев поверхность, определённую конфигурацию, что воспроизводит расположение образов, — таким же образом, каким работает и наше воображение при обычной оптике, различать по-разному сложенные и совершенно гомологичные отношения, связи между двумя точками в пространстве, которые всегда, в конце концов, приводят к положению двух точек на одной нити. Такое построение, таким образом, определённо не позволяет нам понять, что именно свет производит.

Как же нам попытаться понять то, что, кажется, ускользает от нас при таком способе оптического конструирования пространства? Именно этот вопрос всегда и подымается в традиционной дискуссии. Философы, двигаясь от Алена, последнего, кто касался этого, к совершенно замечательному Канту и даже к Платону, все разглагольствуют о предположительной обманности восприятия. В то же время они все выказывают себя опять и опять мастерами в опыте, особо отмечая тот факт, что восприятие обнаруживает объект там, где он и есть, и что внешний вид куба — это определённо параллелограмм. Он должен таковым быть из-за разрыва в пространстве, лежащего в основе нашего восприятия, которое заставляет нас воспринимать объект как куб. Такой трюк!, цигель-цигель, ай лю-лю! [the hey presto!] — классической диалектики, связанной с восприятием, и основывается он на том факте, что мы имеем дело с геометральным видением, то есть, должно сказать, видением настолько, насколько оно рассеивается по пространству, которое по существу своему не является видимым.

Сущность взаимоотношений между внешним обликом и бытием, которое философ, подчиняя себе поле видения, так легко мастерит, может быть вскрыта где угодно. И не только на прямой линии, но и в точке света — точке просветления, игры света, огня, источнике, из которого и проистекает отражение. Свет может путешествовать по прямой линии, он преломляется, смешивается, может хлынуть потоком, он наполняет глаз как некую чашу и переполняет её, также он требует для этой оптической чаши целую серию органов, механизмов, защитных средств. Радужная оболочка раздражается не только с расстояния, но самим светом, при этом она должна защищать дно чаши, которое может при определённых обстоятельствах светом быть повреждено. Также и веко, встретившись со слишком ярким светом, сперва моргает, а может и сощуриться в столь известной гримасе.

Более того, не один глаз является светочувствительным — и мы это знаем. Вся поверхность покрова — без сомнения по различным причинам, которые не визуальны — может быть светочувствительной, и этот аспект никак не может быть сведён к функционированию только видения. Ведь существует определённый намёк на светочувствительность органа в пигментных пятнах. Наиболее полным образом пигмент функционирует в глазу и таким образом, что этот явление кажется бесконечно запутанным. Например, в колбочках сетчатки глаза он проявляется в форме родопсина. Также пигмент действует и в различных слоях сетчатки. Пигмент обнаруживается в функциях, которые не все и не всегда сразу раскрываемы и очевидны, но которые свидетельствуют о глубине и о сложности и в то же самое время о единстве механизмов, затрагиваемых светом.

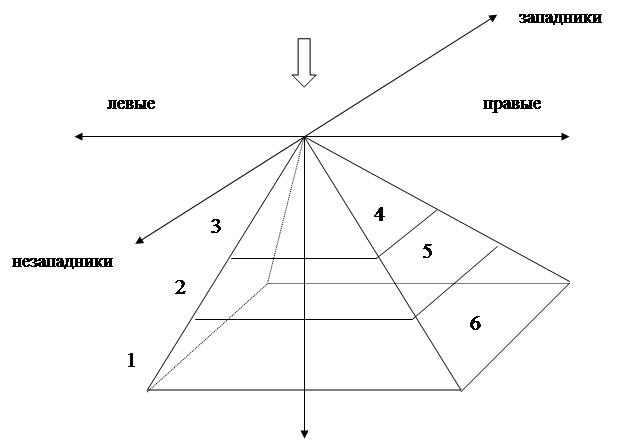

Взаимоотношения субъекта с тем, что соотносится строго со светом, кажутся тогда уже какими-то двусмысленными. В самом деле, это с очевидностью представлено на схеме двумя треугольниками, одновременно развернутыми друг к другу и должными быть помещенными один над другим. Здесь мы имеем первый пример такого переплетения, взаимопроникновения, хиазма, о котором я ранее упоминал и который структурирует целое этой области.

Чтобы раскрыть вам идею вопроса, возникшего в этих взаимоотношениях между субъектом и светом, чтобы показать вам, что место этого отношения несколько отличается от места геометральной точки, определяемой геометрической оптикой, я расскажу сейчас вам одну историю.

Всё правда. Когда мне было двадцать или около того — и, конечно, я в те годы был молодым интеллектуалом, так вот, мне страшно захотелось куда-то уехать, посмотреть что-нибудь ещё, заняться чем-то практическим, чем-то материальным в сельской местности или, скажем, на море. Как-то раз я вышел в море на маленьком суденышке с одной рыбацкой семьей из небольшого порта. А тогда Бретань не была такой развитой как сейчас. Тогда не было траулеров. Рыбаки выходили в море на утлых лодчонках на свой страх и риск. Это был тот риск, та опасность, которую я обожал разделять. Но в те дни не предвещалось никакой опасности и волнений — несколько дней стояла отличная погода. Так вот мы уже собирались втаскивать сети, и один человек по имени Пти-Жан, так мы его звали, (как и стальные члены его семьи он умер очень молодым от туберкулёза, который тогда был постоянной угрозой для определённого социального класса) этот Пти-Жан вдруг заметил что-то покачивающееся в волнах. Это была небольшая консервная банка, банка из-под сардин. Она проплывала под этим солнцем как свидетельство развития консервной индустрии, которую мы на самом деле, казалось, и снабжали. Она сверкала на солнце. И Пти-Жан говорил мне — Ты видишь эту банку? Ты её видишь? Но она не видит тебя!

Он находил это очень забавным — я же в меньшей степени. И я задумался. Почему я считаю этот эпизод менее забавным, чем он? Это интересный вопрос.

Начну с того, что, если то, что Пти-Жан сказал мне, а именно, что банка меня не видит, имеет какой-то смысл, то потому, что в определённом значении банка на меня всё-таки смотрит. Она смотрит на меня как световая точка, точка, в которой всё, что смотрит на меня, находится — и я здесь не метафорически выражаюсь.

Особенность этой маленькой истории заключается в том факте, случившемся с моим напарником, при котором он позабавился, а я не очень. Этот факт именно так произошёл потому, что если мне говорят подобное, то из-за того, что я в этот момент был тем — когда появился перед парнями, что зарабатывали себе на жизнь тяжелейшим трудом, борясь с безжалостной природой — кто не был похож ни на кого, с кем они встречались до сих пор. Короче говоря, я просто не вписывался в общую картину. Это так, потому что я не почувствовал себя слишком радостным, когда ко мне обращались подобным юмористически ироническим образом.

Я стал структурой на этом уровне субъекта и она отражает что-то, что уже было обнаружено в обычном отношении, свойственному глазу, что коснулся света. Я не являюсь простым точкообразным существом, расположенным в геометральной точке, в которой схвачена перспектива. Без сомнения, картина пишется в глубинах моего глаза. Определённо, картина в моём глазу. Но я не в картине.

То, что есть свет, смотрит на меня, и с помощью этого света в глубинах моего глаза что-то изображается — что-то, не являющееся просто сконструированным отношением, объектом, задерживающим внимание философа, но что-то, что есть импрессия, мерцание поверхности, которая не на расстоянии до этого момента была расположена. Это что-то соотносится с удаленным из геометральных отношений — глубиной поля, во всей своей двусмысленности и вариативности, которое никаким образом не формируется мною. Это скорее всего то, что захватывает меня, пристает ко мне каждый раз, и превращает ландшафт во что-то иное, но не ландшафт, что-то иное, что я не могу назвать картиной.

Аналог картины, помещённый в то же самое место, то есть вовне, является точкой взгляда. В это же время то, что осуществляет связь одного с другим, то, что находится между двумя, является отличным по природе от геометрального, оптического пространства и играет совершенно обратную роль, действует не потому, что может быть преградой, а потому, что, наоборот, непрозрачное — я имею в виду экран.

В представляемом мне пространстве света то, что является взглядом, есть всегда игра света и тени. И это всегда либо луч света (который обнажает суть моей маленькой истории), либо то, что препятствует мне в каждой точке и в самом экране, и в принуждении света проявляться в сверкании, переполняющим его. Более кратко — точка взгляда всегда участвует при оценке неопределённости бриллианта.

А если я нахожусь во всем в картине, то это всегда является в экране, который раньше я называл пятном, крапинкой.

2

Вот таковы взаимоотношения субъекта с полем видения. Термин субъект [subject] не следует здесь понимать в обычном смысле слова, в субъективном смысле — эти взаимоотношения не являются идеалистическими отношениями. Этот обзор, который я называю темой [subject], и который рассматриваю придающим плотность картине, не просто выборочный обзор.

Существует множество ошибочных трактовок в понимании этой функции этого понятия [subject] в поле представления.

Определённо, La Phénoménologie de la perception демонстрирует много примеров того, что происходит за сетчаткой. Мерло-Понти сметливо выделяет из массы написанного несколько самых отличительных фактов. Он показывает, например, что просто маскировка с помощью экрана части поля, действующего как источник смешанных цветов, обеспечивается парой колес, парой ширм, которые, вращающиеся одно за другим, создают определённый световой тон, так что сам по себе такой способ представляет композицию довольно необычным для этого вопроса образом. И в самом деле, здесь нами схватывается в его чистом виде функционирование субъекта в обычном смысле слова, и схватываются принципы работы центрального механизма, который организует игру света, упорядоченного в эксперименте, все элементы которого нам известны. Эти принципы, понятые нами, отличаются от того, что постигает субъект.

Восприятие эффектов рефлексии поля или цвета довольно различно. Оно зависит от них и организуется особым образом. Давайте, примера ради, поместим желтое поле за голубым, то при встрече со светом, отраженным желтым полем, голубое поле будет немного изменяться. Но, конечно же, все цветовое всегда и только субъективно. Не существует в спектре ничего столь объективного, что заставило бы нас воспринимать качество цвета в его зависимости от длины волны или от значительных колебаний на этом уровне световой вибрации. Здесь появляется что-то объективное, но расположено оно, правда, разнообразно.

И это все, что имеет отношение к делу? Неужели это то, о чём я хотел сказать, когда говорил об отношении между субъектом и тем, что я назвал картиной? Конечно, нет.

Отношение между субъектом и картиной исследовалось многими философами, но они, позвольте сказать, упускали суть. Откройте книгу Раймонда Руйера под названием Néo-finalisme, и посмотрите, как, ради помещения восприятия в теологический контекст, он вынужден представлять субъекта как абсолют. А ведь нет никакой нужды, если не принимать во внимание предельное абстрагирование, представлять так субъект, ведь в примерах, что он приводит, стоит лишь вопрос о том, как ухватить то, что является восприятием шахматного поля. Более чем очевидно, что шахматное поле принадлежит к той геометральной оптике, которую я так тщательно описал вначале. Здесь мы в пространстве partes extra partes[38], которое всегда вызывает возражения при понимании объекта. Продвигаясь в этом направлении, предмет оказывается не сводимым ни к чему.

Однако ещё существует и феноменальная область — безграничная и более раскинутая, чем привилегированно выбранные точки, в которых она проявляется. И она позволяет нам понять субъекта в абсолютном представлении в его настоящей природе. Даже если нам невозможно предоставить его такое бытие, всё же делать это необходимо. Ведь существуют факты, которые возможно артикулировать, лишь феноменологически рассмотрев представление, при котором я помещаю себя в картину как пятно. Это факты мимикрии.

Здесь не то место, в котором можно в большей или меньшей степени разрешить сложные проблемы, связанные с мимикрией. Я бы отослал вас к специализированным работам по теме, они не просто очаровательны сами по себе, но и предоставляют изобильный материал для рефлексии. Я удовлетворюсь тем, что особо отмечу не вполне, по-моему, разработанные проблемы. И начну с вопроса — насколько важным является функция приспособления в мимикрии?

При определённых случаях мимикрии возможно говорить об адаптивной или адаптированной раскраске, чтобы понять, в соответствии с продемонстрированным Куэно при небольших отступлениях, что раскраска, насколько она полностью адаптивна, является просто способом защиты себя от света. В природе доминирует зелёный цвет, он постоянно вокруг присутствует, на дне водоёма содержатся как зелёные растения, так и животные микроскопических размеров (а их число, могущих служить примерами, бессчетно), и они становятся зелёными в той степени, насколько свет может им повредить. Они становятся зелёными, чтобы отражать свет qua зеленый, и таким образом защищают себя в адаптации от его воздействия.

Но в случае мимикрии мы имеем дело с немного другим. Воспользуемся совершенно случайным примером — именно не намеренным: есть маленькое ракообразное, к названию которого caprella добавляют прилагательное acanthifera[39]. Эти рачки поселяются в животных, почти животных, — в бриозоарах [briozoaires]. На что в этом случае они похожи? Они похожи на то, что в этих квази-растительных животных — бриозоарах является пятном: на определённой стадии в бриозоарах кишечная спираль выделяет пятно, а на следующей оно становится похоже на цветную точку. Именно этой форме пятна рачки и подражают. Они становятся пятном, становятся картиной, вписываются в картину. Строго говоря, это и есть начало мимикрии. И на этой основе субъект в картине описывается с фундаментальным размахом, а не робко предполагается, как можно подумать на первый взгляд.

Я уже ссылался на то, о чём с несомненной прозорливостью сказал Кэлуа в своей книжечке Méduse et compagne, обнаруживаемой иногда и у неспециалиста, которому значительное дистанцирование позволяет ухватить определённые смыслы, о которых специалист лишь предполагает.

Некоторые ученые заявляют, что видят в цветовом разнообразии более-менее успешные факты адаптации. А факты демонстрируют, что практически нет ничего, что можно было бы назвать адаптацией в том смысле, в котором обычно этот термин понимается, то есть как поведение, возникающее из необходимости выживать. Практически ничего из подобного не может быть обнаруживаемо в мимикрии, которая в большинстве случаев оказывается неоперабельной или оперирующей строго в противодействии к тому, от чего эффект приспособления может предположительно зависеть. С другой стороны, Кэлуа выносит в три заглавия результаты основных величин [dimension], при которых и проявляется миметическая активность— травести, камуфляж, устрашение.

В самом деле, именно в этой области представлена величина, в соответствии с которой субъект должен включаться в картину. Мимикрия обнажает то, что отличается от так называемого самого себя, остающегося на заднем плане, сокрытым. Результат мимикрии — это камуфляж, понимаемый в строго техническом смысле. И суть не в гармонизации с задним фоном, а в становлении окрашенным в противовес окрашенному фону — это действие сходно с техникой камуфляжа, разработанной людьми для ведения войны.

В случае с травести предполагается определённое половое конструирование. Природа демонстрирует нам, что подобное половое намерение осуществляется с помощью всевозможных эффектов, которые по существу своему являются масками, маскарадом. Конструируемый здесь уровень определённо отличается от самого пола как такового, который играет существенную роль и не должен слишком поспешно отличатся от обмана. В данном случае проявление соблазна — это что-то сверх, что-то, что приостанавливает выработку суждений о происходящем до того момента, пока эффекты соблазна не прояснятся в полной мере.

И наконец о явлении устрашения. Оно также требует пере-оценки, которую субъект пытается привнести в свой облик. И здесь точно также не следует спешить с введением некоторого рода интерсубъективности. Когда бы мы ни имели дело с имитацией, нам следует быть очень осторожным и не выдумывать слишком быстро другого, которого имитируют. Без сомнения, имитировать — это репродуцировать образ. В конце концов, для субъекта это значит быть помещенным в функцию, чьё проявление он осознаёт. Ну, а здесь мы ненадолго прервемся.

Теперь видно, что функционирование бессознательного указывает нам на именно это поле, которое и предлагает себя для завоевания субъектом.

3

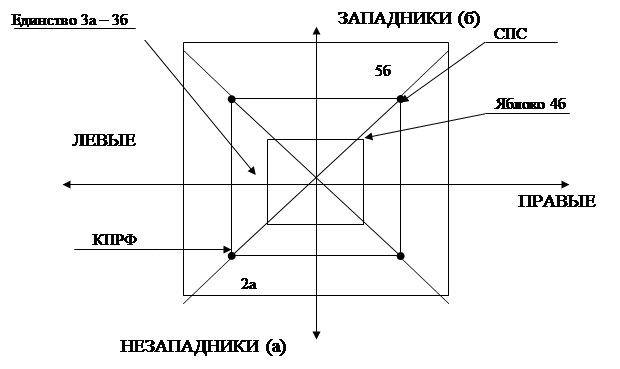

В дальнейшем нас должно вести одно замечание Кэлуа. Кэлуа заверяет нас в том, что факты мимикрии схожи у животных с тем, что у людей провозглашается как искусство, в частности живопись. Единственным возражением, которое можно противопоставить этому, является то, что Кэлуа, кажется, указал на идею живописи как настолько чистую саму по себе, что на неё любой может сослаться при объяснении чего угодно.

Что же такое живопись? Очевидно, что не зря мы ссылались на картину, в функции которой входит размещение субъектом себя как такового. Но когда человек занят тем, что создаёт картину самого себя с помощью того, где в центре взгляд, то что же здесь имеет место? В этой картине художник, говорят нам, желает быть субъектом, и искусство живописи должно быть отделено от всех других потому, что в нем есть именно субъект как взгляд. С помощью него художник пытается перенести себя на нас. В обоих этих направлениях есть что-то более или менее достойное, но определённо вся проблема этим не снимается.

Разработаем следующие тезисы. Конечно, в картине всегда указывается на что-то, что есть от взгляда. И живописец знает это очень хорошо. Его моральные принципы, его поиски, его запросы, его практика — всё это он должен поддерживать и видоизменять в соответствии с качеством взгляда. Рассматривая картины, даже те, которые нуждаются в том, что зовётся взглядом и конституируются парой глаз, картины, в которых нет и намёка на человеческое присутствие, подобные пейзажу какого-нибудь голландского или фламандского художника, то вы в конце концов увидите, насколько филигранно нечто, что так специфично для индивидуальности живописца, и обязательно почувствуете присутствие взгляда. Но это объект научного исследования, а, возможно, и лишь иллюзия.

Функция картины — во взаимоотношении человека и художника, который буквально предлагает свою картину на обозрение, и она имеет отношение к взгляду. Это отношение не есть, как может сперва показаться, подобие ловушки для взгляда. Можно представить, что художник в некотором смысле как актер, и хочет, чтобы на него смотрели. Я же так не считаю. Я думаю, что отношение со взглядом зрителя существует, но оно является более сложным. Художник предоставляет что-то человеку, который стоит перед его живописью, которая отчасти по крайней мере есть живопись, и по поводу которой можно сказать примерно следующее — Вы хотите видеть? Ну, так взгляните же на это! Он дает глазу что-то, что его напитает, и приглашает человека, которому эта картина представляется, положить на неё свой взгляд, как если бы сложить оружие. Это умиротворяющий, аполлонический эффект живописи. То, что дается, дается не столько для взгляда, сколько для глаза, и здесь подразумевается оставление, отказ от взгляда.

Проблема заключается в том, что целая грань живописи — экспрессионизм удалена из такого поля. Письмо экспрессиониста, и это его отличительная черта, достигает своего средствами определённого удовлетворения в том смысле, в котором его использовал Фрейд по отношению к влечению [drive], определённого удовлетворения, что требуется взгляду.

Другими словами, мы должны сейчас определить точно соответствующий глазу статус как органу. Что бы ни появилось в организме в качестве органа, это всегда, как видится, имеет широкое разнообразие функций. Ясно, что глаз функционирует по-разному. Избирательная [discriminatory] функция в максимальной степени изолирована на уровне fovea[40], выбранной точки, что дифференцирует видение. На поверхности сетчатки происходит много разного, сама сетчатка некорректно определяется специалистами как место скотопической [scotopic] функции. И здесь обнаруживается хиазм, так как это его последнее пристанище, а вещи воспринимаются как сотворенные предположительно в приглушенном свете, который обеспечивает максимум возможностей для ощущения эффектов света. Если вам хочется увидеть звезду пятого или шестого размера, не стоит на неё смотреть впрямую — таков феномен Араго. Вы сможете её увидеть, только если зафиксируете свой глаз на одной из сторон.

Такие функции глаза не истощают сам характер органа, поскольку он появился в кабинете психоаналитика. К тому же глаз приобрёл там всё, что и любой другой орган, а именно, свои «служебные обязанности» [duties]. Недостаточное понимание инстинкта как такового вызывает смущение, ведь с помощью инстинкта организм удобнейшим путем освобождается от какого-нибудь органа. Существует множество примеров таких случаев из мира животных, в которых организм погибает от чрезмерности, сверх-развития какого-либо органа. При отношениях организма и органа с предельной ясностью предполагаемая функция инстинкта определяется как свойство морали. Ведь бываем же мы так поражены «пре-адаптациями [pre-adaptations] инстинкта». Самое же удивительное это, кажется, то, что организм может сотворить со своим органом всё, что угодно.

Когда я вел речь о бессознательном, то имел в виду отношения с определённым органом. И это не вопрос о сексуальных или даже половых отношениях, если надо дать какое-либо специфическое этому определение. Это скорее вопрос об отношениях с фаллосом и его исчезновении в реальном при достижении сексуальных целей.

Картина сложится подобным образом, если в сущности исследования бессознательного иметь дело с этим органом, который определяется в субъекте через недостаточность, рождаемую комплексом кастрации. Другим условием будет захват этого органа, как глаза при подобной диалектике.

С самого начала мы наблюдаем в диалектике глаза и взгляда, что между ними нет здесь совпадения, а наоборот, взаимопритягательность. Когда в состоянии влюбленности я ищу ответа в книгах, то оказываюсь совершенно неудовлетворённым и всегда ускользает от моего внимания, что — Вы никогда не увидите меня с того места, с которого я вижу вас.

И обратно: то, что я вижу, никогда не есть то, что я хотел бы увидеть. Взаимоотношения же, о которых я раньше упоминал, между художником и зрителем есть игра, игра trompe-l`œil[41] , как можно выразиться. И это не некорректно называемое метафорическое, когда имеется в виду какое-либо соотнесение с лежащей в основе реальностью.

В классической легенде про Зевксиса и Парасия Зевксис лучшим образом изображает виноград, что так привлекает птиц. Суть не в том, что эти виноградины были отборных виноградных сортов, а в том, что они обманывали глаз птиц. В конце же концов его друг Парасий одержал над Зевксисом победу, нарисовав на стене покрывало, да настолько реалистично, что Зевксис, повернувшись к нему, сказал, Ну, а теперь покажи-ка нам, что же ты под ним написал. И этим было доказано, что в итоге глаз без сомнения был введен в заблуждение (trompe-l`œil). Триумф взгляда над глазом.

В следующий раз мы вернемся к рассмотрению функций взгляда и глаза.

Вопросы и ответыМ. Сафуан: В созерцании картины, если я правильно вас понял, глаз ищет отдыха от взгляда?

Лакан: Я разберу здесь диалектику внешнего облика и того, что за ним стоит, сказав, что, если за внешним обликом нет ничего от него самого, то существует взгляд. И именно в этой ситуации глаз — орган.

Сафуан: За внешним обликом утрата или взгляд?

Лакан: На уровне обзора в той степени, в какой желание здесь оперирует, должна быть обнаруживаема та же самая функция objet a, которая находит себе место и во всех других измерениях кроме обзорного.

Оbjet a — это то, от чего субъект, дабы конституировать себя, отделяет себя как орган. Он служит символом утраты, скажу, фаллоса, но не как такового, а поскольку он утрачивается. И, в конце концов, это должен быть объект, который, во-первых, отделен и, во-вторых, имеет какое-то отношение к утрате. Сразу поясню, что имею в виду.

На оральной стадии именно от ничто отрывается субъект и в дальнейшем оно ничего для субъекта не значит. При невротической потере аппетита это есть то, что ест ребёнок, а именно ничего. И это позволяет нам уловить в скрытой форме, как объект отъятия может стать функцией нехватки на уровне кастрации.

Анальная стадия — метафора: когда один объект предоставляет другому фекалии вместо фаллоса. И это показывает, каким образом анальное влечение [drive] находится во владении пожертвования, преподношения. Там, где кого-то застают врасплох, где кто-то оказывается не в состоянии из-за произошедшей утраты дать то, что должен был дать, всегда можно найти что-нибудь, чем поделиться. Вот так при такой своей моральности человек вписывается в анальную стадию. Материалисту это особо свойственно.

На стадии обозрения мы более не находимся на уровне запроса, но желания, желания Другого. И то же самое происходит на уровне взывающего влечения [drive], которое ближайшее к опыту бессознательного.

В целом отношения между взглядом и тем, что желаемо видеть, подразумевают взаимопритягательность. Субъект представляется другим, а не чем он есть. И то, что кто-либо показывает субъекту, есть не то, что он хотел бы видеть. Именно на этом пути глаз может функционировать как objet a, т. е. на уровне утраты ( — φ).

Похожие работы

... на возросший интерес со стороны ученых к проблемам данного типа городов, до настоящего времени не было выработано единого подхода к выработке стратегии социально-экономического развития монопрофильных городов, в особенности не охвачена проблема долговременного горизонта планирования. Проведенные исследования были направлены, в основном, на проблему реструктуризации кризисных монопрофильных ...

... не был упомянут. Прежде такое было бы немыслимо. В данной работе речь пойдет об использовании количественного контент-анализа в политико-социологических исследованиях. Конечно нельзя говорить о повсеместном использовании именно количественного контент-анализа. Вероятно, будет неразумно использовать данный метод в том случае, если мы имеем дело с уникальными документами, или же перед нами ...

... только порождают разную интерпретацию тех же самых понятий, употребляемых в процессе коммуникации, но и вообще различное мироощущение, мировоззрение, миропонимание. К коммуникационным барьерам в социальной психологии относят: психологические - интраверсию, неадекватную самооценку и т. п.; проблемы конуретной ситуации - ролевые конфликты, межгрупповые, содержательно сложные моменты (например ...

... законности и правопорядка, без чего невозможно построить гражданское общество и правовое государство [34, с. 184]. Для повышения в российском обществе правовой культуры в целом и необходим компетентностный подход как основа обновления содержания правового образования. Различают общее и специальное образование. Общее образование обеспечивает каждому человеку такие знания, умения, навыки, которые ...

0 комментариев