Навигация

Этап самостоятельного развития спелеологии (с 60-х гг. XX в.)

2. Этап самостоятельного развития спелеологии (с 60-х гг. XX в.).

2.1. Период интенсивного сбора информации по пещерам Башкирии (начало 60-х – конец 80-х гг.). Активный поиск и обследование пещер спелеологами-туристами, научными и производственными организациями. Первые аналитические обобщения по особенностям развития и распространению пещер. Специальные (археологические, биоспелеологические, инженерно-геологические др.) исследования в пещерах и систематизация информации по ним. Первый наиболее полный перечень пещер РБ.

2.2. Период систематизации, обобщения и анализа накопленного материала (с конца 80-х гг.). Обобщение и анализ базируются на количественных показателях. Первые систематизированные сводки и обобщения на региональном уровне. Дальнейшее развитие отдельных отраслей спелеологии (спелеогенез, биоспелеология, пещерные отложения и др.). Продолжение поиска новых и комплексные исследования ранее известных наиболее крупных и примечательных пещерных систем.

Следует особо выделить отечественных карстоведов и геологов, внесших заметный вклад в изучение пещер РБ: Г. В. Вахрушева, Е. Д. Богдановича, И. К. Кудряшова, В. И. Мартина. Следует также отметить спелеологов гг. Уфы, Екатеринбурга и Стерлитамака, которые первыми обследовали основную часть пещер республики.

1. Уникальные спелеологические памятники

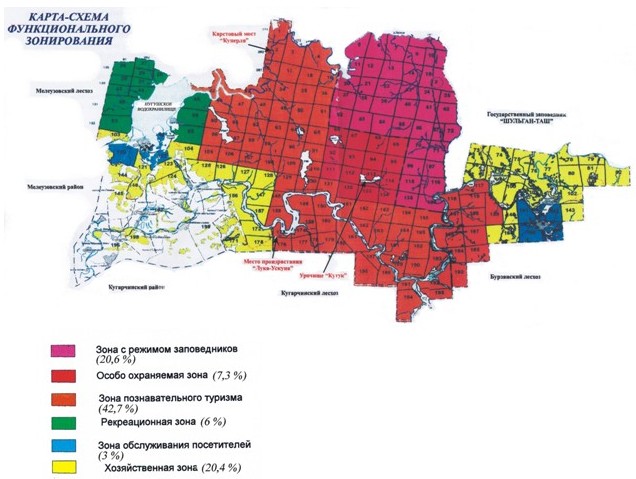

В РБ к памятникам природы официально отнесена 21 пещера (Мартин и др., 1987). Однако ряд карстовых систем, открытых в последние годы по своим достопримечательностям также заслуживают этого статуса. В то же время, часть из них, по причине частого посещения, и, как следствие, неудовлетворительного состояния охраны, утратила свою былую значимость. Более того, отнесение той или иной пещеры к памятникам природы ранее часто носило, на наш взгляд, субъективный характер, который не отражал ее истинной ценности в сравнении с другими пещерами. Этот недостаток частично был устранен в начале 1990-х гг., когда нами была произведена общая сравнительная оценка всех пещер РБ, независимо от их официального статуса. При этом все они оценивались по единой балльной методике Всесоюзного общества охраны природы. В результате только в горном Башкортостане к памятникам природы были отнесены 23 пещеры, а к компонентам ландшафтных заказников, национальных парков и заповедников – 18 пещер.

1.1. Пещера Шульган-Таш (Капова)

Пещера Шульган-Таш и озеро Шульган издревле являлись для народов Южного Урала объектом постоянного поклонения. Уже сейчас имеется достаточно доказательств того, что пещера Шульган-Таш являлась для местного населения своеобразным святилищем, где совершались разнообразные обряды посвящения (например, посвящение юношей в воины или охотники) и возрождения Природы.

Проникновение в пещеру всегда было связано с необъятным ужасом перед неведомым миром мрака. Подобное состояние "временной смерти" подготавливало человека к глубокому мистическому восприятию таинства религиозных действий, раскрывающих основную идею мировосприятия - дилемму Жизни и Смерти. Пещера как бы "заглатывала" испытуемого, который воспринимал это действо как временную смерть, а затем "изрыгала из своего чрева" - перерожденного. Эта архаическая ассоциация "чудовища - глотателя" и ритуальной пещеры, была известна до недавнего времени только по материалам австралийских исследователей. Теперь она присутствует и в башкирском фольклоре (Котов, 1997). Кроме того, пещера издавна являлась для людей и своеобразным убежищем в периоды войн и набегов чужеземцев. Вполне вероятно, что люди укрывались в ней и в периоды стихийных бедствий и катастроф (затяжных дождей, ураганов, резких похолоданий с обильными снегопадами и др.).

На наш взгляд, уникальность пещеры Шульган-Таш заключается в трех ее основных аспектах: спелеологическом - как редком природном объекте Урала; археологическом - как пещеры с живописью древнего человека; этнографическом - как конкретного объекта, к которому привязываются действия многих легенд, сказаний и поверий.

1.1.1. Краткий очерк по изученности пещеры Шульган-Таш, ее научное и культурное значение

Пещера Шульган-Таш (Капова) известна местному населению с незапамятных времен. Первые литературные сведения о ней принадлежат русскому географу П.И. Рычкову, который посетил ее зимой 1760 года. Он дал яркое и красочное ее описание, наполненное эмоциональными отступлениями. Помимо образных характеристик подземных залов, гротов и натечных образований, он нашел в одном из ходов пещеры по его выражению "сухую человеческую голову".

В 1770 году пещеру посетил академик И.И. Лепехин. Ему удалось подняться на второй этаж пещеры в сопровождении местных башкир. Описание И.И. Лепехиным второго этажа не соответствует современному. Можно полагать, что Лепехин описал какие-то другие подземные ходы второго этажа, куда сегодня проникнуть невозможно. Главной же заслугой И.И. Лепехина является то, что он правильно связывал образование пещеры с деятельностью подземных вод.

В 1858 году Капову пещеру посетили известные исследователи Южного Урала А.И. Антипов и Н.Г. Меглицкий. Они высказали другое мнение о происхождении пещеры. В частности, они писали, что "пещера обязана своим образованием исключительно частному случаю волнистого положения пластов, из которых верхние, при действии бокового давления, были выгнуты кверху, тогда как нижние образовали вогнутую впадину...". В настоящее время доказано, что такая точка зрения на происхождение пещеры является ошибочной.

В 1896 году, то есть через 136 лет после первого посещения пещеры П.И. Рычковым, Капова пещера исследовалась членами Оренбургского отделения географического общества - Д. Соколовым, И. Заневским и Ф. Симоном, которыми была произведена съемка плана входной части нижнего этажа и составлен протокол ее осмотра и измерения. Исследователями отмечено, что описание П.И. Рычкова вполне согласуется "с действительным состояние пещеры: на всех указанных местах найдено все то, что он отмечал...". Интересно отметить, что Ф. Симон сделал попытку подняться на второй этаж через ход, по которому в 1770 году поднимался И.И. Лепехин, однако этот ход оказался затекшим наплывами извести.

В 20-х годах нашего столетия Капова пещера была посещена издателем первого энциклопедического словаря С.И. Мечем. Но в своем описании он не прибавил к уже известному ничего нового.

В конце августа 1923 года Капова пещера была исследована проф. Г.В. Вахрушевым. Он дал полное описание всей пещеры, выделив 4 этажа. Подробно описал внутреннее строение подземных ходов, разнообразных натечных форм. Им были выделены характерные участки и даны наименования наиболее примечательным залам и ходам.

В 1935 году Г.В. Вахрушев вновь посещает Капову пещеру, уже с целью изучения ее геологического строения и гидрогеологических особенностей. Им доказана карстовая природа возникновения этой полости. Интересно, что в этот раз на втором этаже пещеры он нашел доски с вырезанными на них знаками и геометрическими фигурами.

К двухсотлетию со времени первого исследования Каповой пещеры П.И. Рычковым кафедра физической географии Башгосуниверситета организовала комплексную карстово-спелеологическую экспедицию по изучению пещеры под руководством И.К. Кудряшова. В период двух летних (1960 и 1961 гг.) и одной зимней (февраль 1961 г.) экспедиций были проведены комплексные исследования, которые включали производство теодолитной съемки, детальное морфологическое описание внутреннего строения, изучения климатических, геологических и гидрогеологических условий пещеры. Экспедицией был исследован и описан новый ее отдел Каповой пещеры. Аналогичные работы были проведены новой экспедицией под руководством И.К. Кудряшова в 1977 году, основная цель которой - полная документация пещеры для ее подготовки в качестве экскурсионного объекта. В составе экспедиции приняли участие и авторы настоящей Web-страницы.

Внимание и интерес к пещере Шульган-Таш особенно усилились в начале 60-х годов, после того, как в 1959 году зоологом А.В. Рюминым в ней были открыты красочные настенные палеолитические изображения разнообразных животных. Это стало настоящей сенсацией, поскольку в то время в науке бытовало мнение, что рисунки ископаемых животных на стенах в глубине пещер, датируемые эпохой палеолита, свойственны лишь для Западной Европы и являются сугубо локальным явлением в истории первобытной культуры.

Открытие в пещере Шульган-Таш рисунков древнего человека опровергло это мнение. С момента обнаружения палеолитической живописи, Капова пещера перестала быть только редким памятником природы, своеобразной природной "лабораторией", где изучались происхождение, морфология, минералогия и микроклимат пещерной среды. Она по праву приобрела статус весьма важного природно-археологического и историко-культурного комплекса, значение которого для культуры и науки трудно переоценить. Достаточно сказать, что равного ему нет во всей Восточной Европе.

В начале 60-х годов к работам А.В. Рюмина в пещере Шульган-Таш подключается проф. О.Н. Бадер. В 1960 году он возглавил специально созданную экспедицию Института археологии Академии Наук СССР, которая занималась исследованиями, вплоть до его кончины в 1978 году.

Научным коллективом О.Н. Бадера в пещере Шульган-Таш было обнаружено и описано более трех десятков рисунков, выполненных красной охрой, и располагающихся на среднем и верхнем ее ярусах. Среди рисунков - изображения животных (мамонтов, лошадей, носорога, бизона) и стилизованные геометрические фигуры. Некоторые рисунки, перекрытые известковыми натеками, подверглись механической расчистке реставраторами, работавшими в составе экспедиции.

После ухода из жизни Бадера, исследования в пещере прекратились. Появились проблемы и с сохранением рисунков. Было решено полностью закрыть пещеру и продолжить в ней археологические исследования, которые и были возобновлены в 1982 году ленинградским археологом В.Е. Щелинским. Он в то время возглавлял комплексную палеолитическую экспедицию, ежегодно проводившую археологические исследования на Южном Урале. В это же время в пещере работала и группа ленинградских спелеологов под руководством Ю.С. Ляхницкого, которая занималась изучением минералогии и микроклимата пещеры с целью обеспечения сохранности древней живописи. В рамках работ по комплексному изучению пещеры Шульган-Таш в марте 1991 г. В. Киселевым были произведены погружения на подземной р. Шульган. Вверх по ее течению из зала "Дальний" были пройдены четыре сифона (10/-4; 50/-10; 20/-7; 110/-13) с небольшими залами и галереями между ними. В одном из этих залов была встречена летучая мышь. Вниз по течению р. Шульган из зала "Бездна" (до тупика) был обследован еще один сифон (70/-12). Кроме того, В. Киселевым в гроте "Портал" был пройден воклюз до 50/-26 (Киселев, 1992). Последний раз археологическая экспедиция работала в пещере в 1991 году, а спелеологическая - в 1994. Одной из последних спелеоэкспедиций С.А. Ткачевым была обследована пещера Ожигановская, которая является составной частью единой подземной гидросистемы р. Шульган (см. раздел "Новости"). Позднее, из-за отсутствия достаточного финансирования научные исследования были практически прекращены. Не возобновлены на необходимом уровне они и сегодня.

Интересно отметить, что в настоящее время значительно возрос интерес к пещере и со стороны этнографов. По результатам исследований последних лет башкирских археологов и этнографов удалось сопоставить обряды, описываемые во многих эпических сказаниях и фольклорных произведениях с теми или иными конкретным географическим либо историческим объектом на территории Южного Урала, а именно с пещерой Шульган-Таш.

Кроме этнографов пещерой сегодня все больше интересуются геологи и гидрогеологи (Кинзикеев, С. Ткачев и др.), биологи (Книсс, Лоскутова, Кузьмина и др.) и даже астрономы (Шалашов).

В заключение следует отметить, что силами сотрудников одноименного заповедника, ведется летопись ее изучения, в которой отражены результаты практически всех исследований пещеры.

Похожие работы

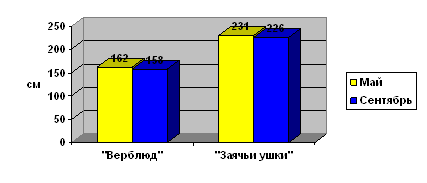

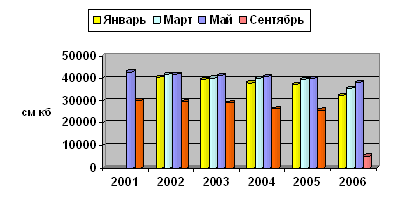

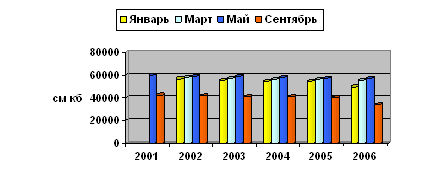

... а) б) Рис.3 Проведение замеров: а) обхват сталагмита, б) высоты ледника Глава.2. Результаты исследований Нами ведется мониторинг состояния ледяных сталагмитов на протяжении 6 лет (с 2001по 2007 год). За это время мы совершили 26 поездок в Аскинскую пещеру. Исследовали общее состояние пещеры и сталагмитов. По мимо специально выбранных для наблюдения сталагмитов, проводили отслеживание за ...

... этого весьма разнятся по своему качеству и урожайности. На отрогах возвышенностей юго-западной части республики к черноземам примешивается в значительном количестве галька. Климат Башкирия расположена между 51° и 56° северной широты и 22° и 30° восточной долготы (от Пулкова). На севере республики средняя годовая температура 0,8° (Красноуфимск, находящийся недалеко от северной границы ...

... , вечностью, она даёт нам жизненную энергию, силу. Жаркое солнце, пропитанный ароматами леса воздух, изумрудная гладь воды восстанавливают силы и приносят умиротворение. На территории национального парка «Башкирия» интересными и притягательными для отдыха объектами являются Нугушское и Юмагузинское водохранилища, а также горные реки Белая, Нугуш, многочисленные ручьи с прозрачной чистой водой. На ...

ельности в Башкортостане.Глава 1. Общая характеристика Башкортостана 1.1 Географическое положение Башкирия расположена на Южном Урале, в Пределах 51*40” и 60* в.д. в глубоком тылу нашей страны, между Поволжьем на западе и Сибирью на востоке. Башкирия – одна из крупных и первых по времени образования автономных республик РФ. Ее площадь равна 142,5 тысячам квадратных километров, т. е. ...

0 комментариев