Навигация

Ошибку (негативно окрашенное значение): “Gladbach-Trainer Fach: „Zwei Böcke, zwei Gegentore... ” [12, 26.09.2004, 73];

1. Ошибку (негативно окрашенное значение): “Gladbach-Trainer Fach: „Zwei Böcke, zwei Gegentore... ” [12, 26.09.2004, 73];

Для выражения понятия “допустить ошибку” употребляется и целое общеразговорное выражение einen Bock schießen ‘застрелить козла’: “Insofern machten Klinsmann, Löw und Bierhoff zuletzt alles richtig. Sie sollten sich aber auch eingestehen, dass sie in der leidigen Torwartfrage einen Bock geschossen haben”. [12, 21.11.2004, 72];

2. Желание: а) Положительно окрашенный вариант - иметь желание делать что-либо: “Klinsis neue National-Mannschaft – sie hat wieder Bock auf Fußball!” [16, 17.12.2004, 14] б) Отрицательно окрашенный вариант – не иметь никакого желания делать что-либо: “Ricken zu BILD: “Borussia ist mein Leben... ” Null Bock auf Manchester – Ricken sagt Keegan ab! ” [16, 20.12.2004, 10] Нашло применение в ЯФР и популярное в общеразговорной лексике (но, не фиксируемое тем не менее большинством словарей) прилагательное bocklos, заменяющее нейтральное lustlos ‘неохотно, безрадостно’: “Trainer Schlünz regte sich über das bocklose Gegurke seiner Spieler noch nicht mal mehr auf... ” [16, 8.11.2004, 12] Окказионализм Gegurke обозначает игру очень плохого качества. Выступающий в качестве его определения bocklos(e) ещё больше усиливает негативную окраску понятия, выражаемого определяемым им существительным. 3. Понятие “переломить судьбу” – den Bock umstoßen ‘опрокинуть козла’: “In den verbleibenden fünf Heimspielen will der Innenverteidiger mithelfen, den Grundstein zum Klassenerhalt zu legen...In Lübeck stoßen wir den Bock um, packen den ersten Auswärtssieg”. [16, 4.03.2004, 19] Итак, употребление зооморфных метафор в ЯФР в целом соответствует их применению в общеразговорной лексике, что лишний раз подтверждает тезис о том, что разговорный вариант языка футбола представляет собой её концентрированный вариант.

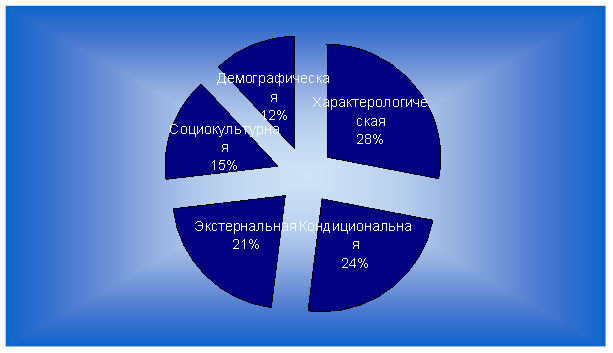

В ЯФР подтверждается также и такая закономерность переноса понятий из одной сферы в другую, когда “названия животных при перенесении на людей обычно обозначают их внешний вид или черту характера…” [5, 11] Абсолютное большинство зооморфных метафор в ЯФР возникли на основе сходства по внутреннему характерному признаку (Igel, Fuchs, Bär, Pferd, Zerberus, Terrier), реже – по внешнему классифицирующему признаку (Maus, Floh, Zecke, частично Tiger) С точки зрения экспрессивной оценочности все зооморфные метафоры подразделяются на три группы:

1. негативно-оценочные;

2. позитивно- оценочные;

3. образно-нейтральные.

Самая малочисленная группа – третья, что полностью соответствует самому духу анализируемого вида специальной лексики, где доминирует экстремальная “чёрно-белая” оценочность. С одной стороны встречаются такие метафоры как Adler, Tiger; Bär, занимающие самое высокое место в иерархии фауны. С другой – метафоры Maus, Zecke, Floh, Hühner, которые находятся на самом низу этой “иерархической лестницы”.

При переводе немецких зооморфных метафор необходимо обратить внимание на то, что им редко соответствуют адекватные в русском языке футбола. Как правило, в последнем речь идёт о менее образных словосочетания, где обозначение конкретного специального понятия усиливается соответствующими наречиями или прилагательными.

Так, немецкой метафоре Hühnerhaufen соответствует словосочетание неорганизованная, плохая (также дырявая) защита; метафоре Igel-Taktik – словосочетание тактика игры от обороны.

Для обозначения ненадёжных вратарей (Fliegenfänger) раньше применялось словосочетание вратарь-дырка. Зооморфная метафора Schwalbe соответствует в русском языке словосочетанию картинное падение. При переводе на русский bärenstark приходится ограничиваться эквивалент немецкого прилагательного stark ‘сильный’, а усиление достигается не за счёт использования зооморфной метафоры (Bär), а с помощью усилительных наречий очень, чрезвычайно и пр. Подобная ситуация наблюдается и в других проанализированных случаях (Terrier, Zerberus, Maus и т.д.) В разговорном русском языке “образная зооморфность” выражается с помощью сравнений (злой как собака, голодный как волк и т.п.), а не метафор, как это часто имеет место в немецком, что связано не в последнюю очередь с развитым немецким словообразованием (в первую очередь словосложением).

Рецензент – В.Б. Кашкин

Список литературы1. Большой немецко-русский словарь. – М.: Русский язык, 1999.

2. Вайцеховский С.М. Немецко-русский спортивный словарь. – М.: Русский язык, 1989.

3. Вильгельм фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985. – 450 с.

4. Вольф Е.М. Метафора и оценка//Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – C. 52-64.

5. Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое. - М.: Наука, 1988. – C. 11-26.

6. Девкин В.Д. Немецко-русский словарь разговорной лексики. – М.: Русский язык, 1996.

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Русский язык, 1987.

8. Райхштейн А.Д. Национально-культурный аспект интеркоммуникации//Иностранные языки в школе. – № 5. – М., 1986. – С 8-13.

9. Сандомирская И.И. Эмотивный компонент в значении глагола//Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. – М.: Наука, 1991. – С. 114-136.

10. Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и её экспрессивно-оценочная функция//Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 26-52.

11. Braun, Peter. Annäherung an die Fußballsprache//Muttersprache, 1998. – H.2. – S. 134-145.

12. Bild am Sonntag 13. Dankert H. Sportsprache und Kommunikation. - Diss. – Tübingen, 1969. – 174 S.

14. Das Stilwörterbuch. Bibliographisches Institut. - Mannheim/Wien/Zürich; Dudenverlag, 1970.

15. Deutsches Universalwörterbuch A – Z. – Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag, 1996.

16. Die Bildzeitung 17. Frankfurter Allgemeine Zeitung 18. Großes Lexikon A – Z. - Chur, Schweiz: ISIS Verlag, 1997.

19. Ludwig, K.D. Sportsprache und Sprachkultur// Sprachkultur – warum, wozu? Leipzig, 1977. S. 49-90.

20. Regeln und Sprache des Sports von Rainer Wehlen. Band 1. – Mannheim / Wien/Zürich: Dudenverlag, 1976.

21. Vollmert-Spiesky S. Vergleichende Untersuchung der Lexik des Fußballspiels im Russischen, Polnischen und Deutschen. - Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1996. – 482 S.

22. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. – Мosaik Verlag, 1

Похожие работы

... (разного рода реалии, литературные аллюзии и цитаты, топонимы). Важность интертекстуальных включений в изучении эмотивно-прагматической установки автора выражается в том, что эмоциональные переживания формируются не обособленно, а в контакте с культурой, как общемировой, так и национальной. Р. Киплинг вызывает определенные переживания у читателей за счёт упомянутых исторических, культурных связей ...

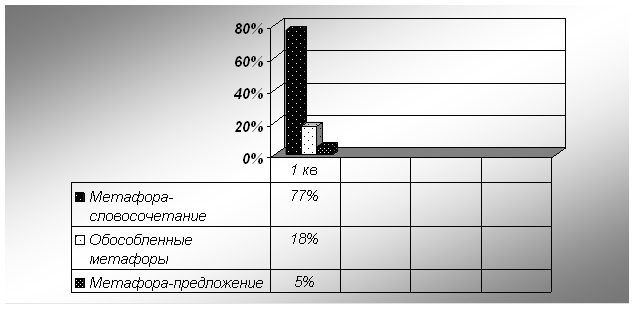

... прессе служит своеобразным индикатором, фиксирующим представление британцев о «степени демократичности» концептуализируемых государств. 2.3 Анализ частотности употребления метафор в текстах англоязычной прессы и способов создания языковой картины мира В каждом национальном языке существует определенное количество понятий материальной и духовной культуры носителей языка, которые закреплены в ...

... эти общие характеристики, то есть индивидуальное оценочное знание. Специфика оценочной категоризации заключается в том, что, в отличие от естественной категоризации, в основе которой лежат физический мир, естественная картина мира и коллективный, универсальный опыт, в ее основе лежат соответственно идеализированная модель мира, его ценностная картина и личный, индивидуальный опыт человека. ...

... семантические дериваты эмоциональной оценки // История русского языка: словообразование и формообразование. – Казань, 1997. – с. 125 - 132 5. Брославская Е. М. Этнокультурные особенности зооморфизмов в русском, украинском и английском языках // Вестник МСУ, 2001. – т. 4. - № 6. – с. 49 - 52 6. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. – М.: Языки русской культуры, 1999. ...

0 комментариев