Навигация

Религиозные и нравственные воззрения

3. Религиозные и нравственные воззрения.

В восьмой главе четвертой книги "Общественного договора" Руссо кратко изложил свое отношение к религии. Он был далек от мнения, что религия - "опиум для народа". И все же в этой главе содержатся острые выпады против официальной феодально-клерикальной идеологии.

Во-первых, Руссо резко осуждал христианство за связи с существующими политическими организациями. Он часто критиковал христианство и за то, что оно слишком мало ценит земную, гражданскую жизнь и вопреки здравому смыслу занято почти исключительно "небесными помыслами".

Во-вторых, в христианских государствах, продолжал Руссо, никогда нельзя с точностью узнать, кому следует повиноваться - светскому повелителю или священнику. И вообще христианская религия учит главным образом повиновению и смирению. Христианин с глубоким безразличием выполняет свой гражданский долг; для него неважно, дурно или хорошо идут дела в его отечестве. Ему даже неважно и то, кто и как управляет людьми.

Свои религиозные воззрения Руссо с достаточной полнотой изложил в работе " Исповедание веры савойского викария".

Рассуждая о мироздании, единстве целого, активности бытия, об установленном порядке во Вселенной, Руссо не деист,как Вольтер, он исповедует теизм, т.е. не только признанет бога как первопричину, определяющую весь мировой порядок, но и предполагает, что бог присутствует в любом творении, постоянно вмешиваясь в той или иной степени в ход событий.

Нравственность, согласно Руссо, укореняется в вере - лишь нравственный человек может быть добродетельным.

Еще в своей ранней работе "Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов" Руссо противопоставляет нравственность науке. Он изображает два различных пути развития человечества: один связан с наукой, на достижениях которой вырастает промышленность и работает прогресс - все это характеризует неистинную, бесчеловечную, развращенную цивилизацию. Люди здесь оторваны от природы скучены в огромную массу, здесь царят теснота, грязь, нищета, убожество. Другой путь - это мирная жизнь на лоне природы, в тишине и покое, без вечной погони за наживой, когда неприходящим богатством для человека остаются "нетленные ценности" чистого воздуха, родниковой воды, запаха трав, радостного труда на пользу себе и окружающим. Только на этом пути сохраняются доброта, сострадание, забота о других людях - сохраняется нравственность.

Решая вопрос о природе души, Руссо в духе христианского богословия признавал, что душа бессмертна, что в загробном мире ее ждет другая жизнь и, чтобы заслужить счастливую загробную жизнь, люди должны вести добродетельный и честный образ жизни. Именно этот образ жизни Руссо и возводит в ранг религии: " Вот истинная религия, единственная, не допускающая ни злоупотреблений, ни нечестия, ни фатализма... Пусть себе проповедуют еще более возвышенные религии, - я не признаю никакой другой " [Руссо Ж.-Ж., Избранные сочинения.,т.1,с.581].

Но для истинной религии, считает мыслитель, нет необходимости верить, что человек от рождения испорчен, что на нем якобы лежит проклятие первородного греха. Поэтому человек от природы должен быть добр и совершенен.

Таким образом, Руссо противопоставлял официальным феодально-клерикальным догматам и атеистическому мировоззрению новую форму " гражданской религии" - религию общественного договора.

" Догматы гражданской религии,- писал Руссо,- должны быть просты, немногочисленны, выражены точно, без разъяснений и комментариев. Существование Божества могущественного, разумного, благодетельного, предусмотрительного и заботливого; загробная жизнь, счастье праведных, наказание злых, святость общественного договора и законов - вот догматы положительные" (Руссо Ж.-Ж., Трактаты,с.254-255).

Настоящее служение богу - это служение ему в сердце, и хороший священник - служитель добра. Не быть фанатиком, не требовать от других беспрекословного соблюдения нелепых обрядов, а реально творить добро - вот что должно быть смыслом деятельности верующего человека.

К догматам "гражданской религии" Руссо сделал следующие дополнения: нет религии одного народа, которая исключает все остальные религии, следует терпеть все религии, которые не противоречат долгу гражданина.

Религиозные воззрения Руссо, однако, не были вполне определенными: он, то отходил от протестантизма к католичеству, то возвращался к отвергнутому вероучению, что не способствовало повышению доверия к его идеям.

III. РУССО И РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ XIX ВЕКА.

Общественные идеалы Руссо оказали глубокое влияние на демократические слои русского общества.

Так, А.Н. Радищев считал себя активным сторонником и приверженцем Руссо . Он очень высоко ценил его теорию общественного договора и пытался ею воспользоваться для оправдания народных волнений и мятежей против помещечьей тирании, против "неправосудия государя" и олицетворяемого им жестокого крепостнического режима. Теория общественного договора получила отражение и в административных проектах Радищева. Он пытался конкретизировать теорию общественного договора, пропагандируя буржуазные общественные отношения, которые только зарождались в лоне российского крепостничества.

Революционно-демократические идеалы Руссо были хорошо знакомы и декабристам, среди которых были широко распространены запрещенные переводы его произведений.

Высоко ценили демократические идеалы французских просветителей Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов, А.И.Герцен и другие.

А.И.Герцен часто подчеркивал то, как велико было влияние революционно-демократических идей Руссо на его сознание и ранние взгляды:" Мы так же переживали Руссо и Робеспьера, как французы" [ Герцен А.И., Собрание сочинений.,М.,1954г.,т.3,с.313]. В Руссо Герцен видел не только выдающегося демократического мыслителя, но и идеолога французской мелкой буржуазии, давшего якобинцам острое идейное оружие.

Г.В.Плеханов в своей статье " Жан-Жак Руссо и его учение о происхождении неравенства между людьми" отмечал огромную теоретическую заслугу Руссо в том, что он не довольствуясь господствовавшим в XVIII веке идеалистическим взглядом на ход развития просвещения, попытался взглянуть на этот ход с точки зрения материалистического положения, согласно которому не мышление определяет собой бытие, а бытие определяет собою мышление.

Кроме того, многие не без основания полагали, что ,если бы не было Руссо, не было бы и Великой французской революции 1789 - 1794 гг., что именно его "возмущенная мысль" привела к переворотам в социальной и политической жизни Франции и возвестила о начале революционной эпохи в жизни европейского общества.

Социально-политические идеи Руссо явились предтечей тех реальных исторических событий, которые назывались Великой французской революцией и нити от которых тянутся к еще более роковому действию - к Великой Октябрьской революции.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е.

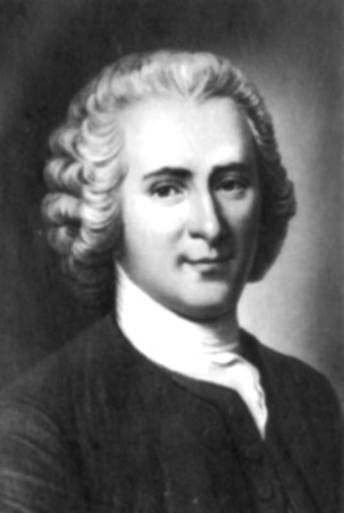

Жан-Жак Руссо, действительно, оставил глубокий след не только в истории философской мысли Франции, но и в истории всего человечества. Своими трудами он на несколько десятилетий предвосхитил те передовые демократические преобразования, которые произошли в Европе в конце XVIII - начале XIX вв. и продолжают развиваться во всем мире до сих пор.

Огромен вклад этого величайшего мыслителя французского Просвещения в разработку и исследование идей социального равенства, народного суверенитета и т.п., и ,хотя в своих работах он не находит разрешения многих противоречий, то что он поднимает эти вопросы подчеркивает глубину мысли философа.

Многие идеи Руссо об обществе, человеке, нравственности очень актуальны и сегодня, в эпоху научно-технического прогресса и наступающего экологического кризиса.

Литература:

1. Длугач Т.Б. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо) -М.: Наука, 1995.

2. Верцман И.Е.,Ж.-Ж. Руссо. М:Рослитиздат, 1958.

3. Дворцов А.Т.,Ж.-Ж. Руссо. М:Наука, 1980.

4. История философии в 3-х томах. Под ред. Г.Ф.Александрова, Б.Э.Биховского, М.Б.Митина, П.Ф.Юдина. АН СССР, Институт философии. М:Политиздат, 1941,т.2.

5. Манфрез А.З. Три портрета времен французской революции. М:Мысль, 1989.

6. Момджнян Х.Н. Французское просвещение XVIII века: очерки. М:Мысль, 1983.

7. Сэв Мольш. Современная французская философия: исторический очерк: от 1789 года до наших дней. Под ред.

Т.А.Курсанова. М:Прогресс, 1964.

8. Французское просвещение и революция. АН СССР, Институт философии, М:Наука, 1989.

9. Философский словарь. Под ред. И.Т.Фронова. М:Политиздат, 1991.

10. Философский энциклопедический словарь. Гл.ред.

Л.Ф.Ильичев. М:Советская энциклопедия, 1983.

П Л А Н

Введение.............................................

I. Общий обзор просвещения............................

II. Мировоззренческая система Ж.-Ж. Руссо..............

1. Идейные предшественники..........................

2. Философские и социально-политические идеи........

3. Религиозные и нравственные воззрения............. III. Руссо и русская общественная мысль................

Заключение........................................... Литература.............................................

Похожие работы

... о вкусе? Почему обоняние не должно быть деятельно в детстве? 8 Каким представлен у Руссо Эмиль к годам ученья (в физическом и умственном отношениях)? 1) ibid., стр.150. 3. Педагогия эпохи Просвещения. Ж.-Ж. Руссо. Умственное и нравственное воспитание Эмиля 3.1 Возраст от 12-15 лет. Умственные занятия Эмиля Возраст от 12 15 лет Руссо считает возрастом обучения. У ребенка в это время ...

... их развивать в ребенке естественность, прививать чувство свободы и независимости, стремление к труду, уважать в нем личность и все полезные и разумные склонности. 3 Конкретные взгляды на культуру Жан-Жак Руссо вошел в историю французского Просвещения как своеобразный, оригинальный мыслитель, способствовавший пробуждению и подготовки Франции XVIII века к антифеодальной революции. Это ясно ...

... не только гарантией полного осуществления политической свободы, но и решающим условием успешного устранения всевозможных государственных злоупотреблений. 4. ИДЕИ НРАВСТВЕННОСТИ И «ЕСТЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ» В ТВОРЧЕСТВЕ РУССО. Мысль о возврате к природе, отрицание современной цивилизации, пропаганда «естественного человека» и «естественной свободы» были сформированы в «Рассуждение о науках и ...

... система Ж.-Ж.Руссо сложна и многозначна. Его альтернативная концепция о глубине человеческого существа и диалектике социальной жизни сыграла важную роль в развитии фи- лософской мысли. Мировоззренческая система Ж.-Ж.Руссо представляет переп- летение различных течений: дуализма, картезианства, сенсуализ- ма, наконец, идеализма и фидеизма в области религиозных возз- рений. Но несомненно ...

0 комментариев