Навигация

6. Анализ качества системы

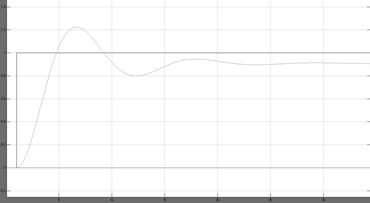

Под качеством САУ понимают показатели качества переходного процесса и ошибку в установившемся состоянии. К показателям качества переходного процесса относятся:

- время установления tуст – это промежуток времени, за который переходной процесс впервые достигает установившегося значения;

- время регулирования tп.п (переходного процесса) – время, за которое переходная характеристика становится и остается по абсолютной величине меньше наперед заданной величины перерегулирования s.

находим:

hmax=1,22; hуст=0.907; tуст=3,41; tпп=13,6;

Вычислим перерегулирование:

.

.

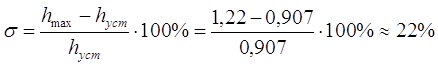

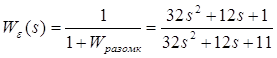

7. Вычисление установившейся ошибки

Точность САУ определяется видом входного воздействия, параметрами и структурой системы. Ошибку системы в установившемся режиме можно вычислить, используя передаточную функцию по ошибке.

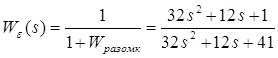

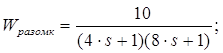

![]() .

.

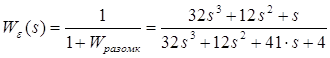

Передаточная функция по ошибке:

.

.

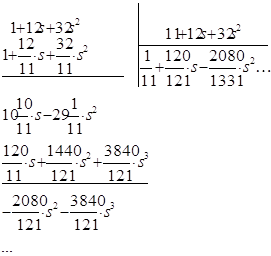

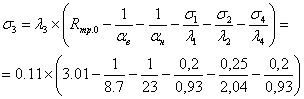

Коэффициенты ошибок:

8. Методы повышения точности

К числу общих методов повышения точности систем автоматического регулирования относятся:

1) увеличение коэффициента разомкнутой системы;

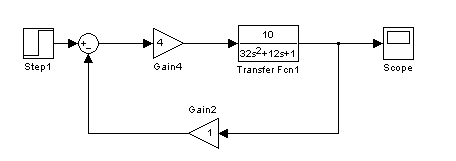

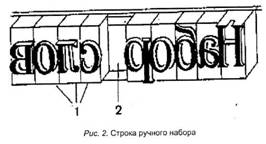

Рисунок 9.1 – Схема системы с увеличенным коефициентом усиления разомкнутой системы.

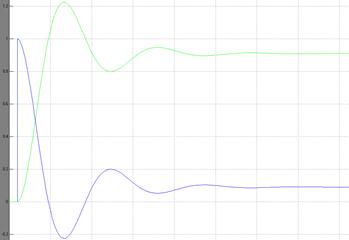

Рисунок 9.2 – Ошибка системы после использования 1го метода повышения точности

![]() .

.

Передаточная функция по ошибке:

.

.

2) включение в систему изодромного звена;

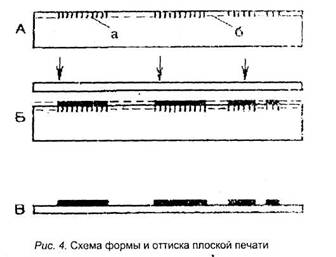

Рисунок 9.3 – Схема системы с использованием изодромного звена.

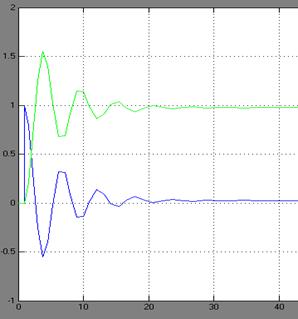

Рисунок 9.4 – Ошибка системы после использования 2го метода повышения точности

Передаточная функция изодромного звена имеет вид:

![]()

![]() .

.

Передаточная функция по ошибке:

.

.

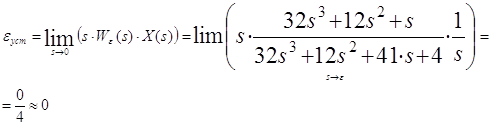

3) ПИД регулятор:

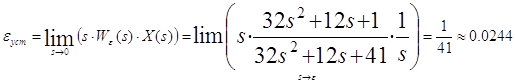

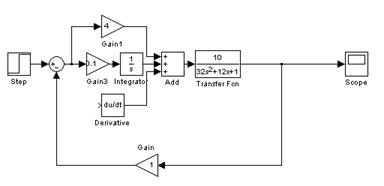

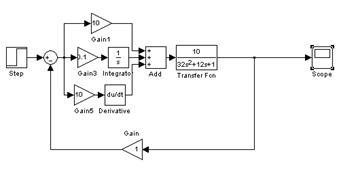

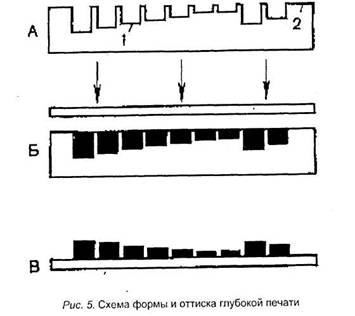

Рисунок 9.5 – Схема системы с использования ПИД регулятора

Рисунок 9.6 – Ошибка системы после использования 3го метода повышения точности

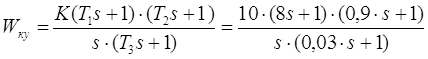

9. Синтез САУ с применением последовательного корректирующего звена

Задача синтеза последовательного корректирующего устройства (ПКУ) заключается в следующем. Имеется исходная система автоматического управления, структура и параметры элементов которой известны. Требуется определить передаточную функцию ПКУ, включение, которого в систему обеспечит получение нужных показателей качества: величины перерегулирования, времени регулирования, ошибки в установившемся режиме.

Алгоритм синтеза последовательного КУ

1) построение ЛАХ исходной разомкнутой системы;

2) построение желаемой ЛАЧХ по заданным показателям качества (время регулирования, запас устойчивости по амплитуде и фазе, степень астатизма, коэффициенты ошибок, коэффициент усиления);

3) определение передаточной функции корректирующего устройства:

![]()

![]()

![]()

На основании приведенного алгоритма синтезируем корректирующее устройство для приведенной выше системы.

Построение исходной ЛАЧХ

1) на частоте ![]() откладываем значение

откладываем значение

L=20*lgK=20*lg10=20

2) определяем частоты сопряжения

![]() :

:

,

,

3) через точку ![]() ,

, ![]() под наклоном 0 ДБ/декаду, так как в исходной системе нет астатизма (нет свободной s в знаменателе), проводим линию до пересечения с линией

под наклоном 0 ДБ/декаду, так как в исходной системе нет астатизма (нет свободной s в знаменателе), проводим линию до пересечения с линией ![]() ;

;

4) так как выражение ![]() стоит в знаменателе, то дальше кривая пойдет под наклоном –20ДБ/декаду до пересечения с линией

стоит в знаменателе, то дальше кривая пойдет под наклоном –20ДБ/декаду до пересечения с линией ![]() ;

;

5) выражение ![]() стоит в знаменателе, поэтому, начиная с частоты

стоит в знаменателе, поэтому, начиная с частоты ![]() и до

и до ![]() , кривая пойдет под наклоном –40ДБ/декаду.

, кривая пойдет под наклоном –40ДБ/декаду.

Построение желаемой ЛАЧХ

Прежде, чем приступить к построению желаемой ЛАЧХ, необходимо задаться желаемыми показателями качества:

- перерегулирование ![]() ;

;

- время регулирования ![]() ;

;

- порядок астатизма ![]() ;

;

- коэффициент ошибки по скорости ![]() ;

;

По заданным показателям качества ЛАЧХ строится в такой последовательности:

1) Определяем коэффициент добротности по скорости

![]()

Откладываем на оси частот величину ![]() и через эту точку проводим прямую под наклоном –20ДБ/декаду, так как степень астатизма желаемой системы

и через эту точку проводим прямую под наклоном –20ДБ/декаду, так как степень астатизма желаемой системы ![]() .

.

2) Определяем частоту среза. Для этого по известному значению ![]() определяем величину

определяем величину ![]() , а по величине

, а по величине ![]() определяем величину

определяем величину

![]() .

.

Отсюда вычисляем значение частоты положительности

![]()

Тогда частота среза выбирается из диапазона ![]() . В нашем случае

. В нашем случае

wср=(0,6¸0,9)wп=0,8·wп=0,8·9,425=7,54.

3) Определяем сопрягающие частоты. По зависимости значения перерегулирования ![]() от запаса устойчивости по модулю определяем значение запаса устойчивости по модулю

от запаса устойчивости по модулю определяем значение запаса устойчивости по модулю

![]()

Через точку ![]() проводим линию под наклоном –20ДБ/декаду.

проводим линию под наклоном –20ДБ/декаду.

Следующий этап построения – сопряжение частот, которое проводится по типовым наклонам характеристик:

При этом желательно, чтобы в области больших частот желаемая ЛАЧХ была аналогична исходной (ее наклон).

Высокочастотный участок образуется асимптотой с наклоном (-40)дБ/дек, что соответствует наклону исходной ЛАХ в этой области. Это делается для того, чтобы желаемая ЛАХ как можно меньше отличалась от исходной, то есть для упрощения корректирующего устройства.

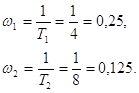

ЛАХ желаемой системы построена по типовым наклонам 20-40-20-40

Частоты w*1 ,w*2 ,w*3 ,w*4 определяем графически:

w*1=0,125; w*2=1,13; w*3 =30.

Для ЛАХ запишем:

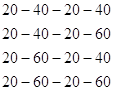

![]()

Передаточная функция корректирующего устройства запишется следующим образом:

,

,

где

Все построения приведены ниже.

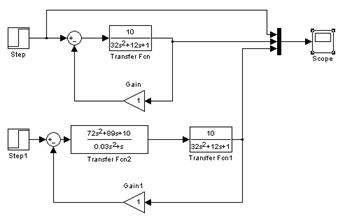

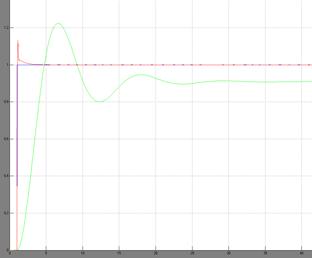

Моделируем систему в среде MatLab:

Рисунок 10.2 – Модель системы в среде MatLab

Рисунок 10.3 – Переходной процесс скорректированной системы

Рассмотрим переходные процессы исходной и усовершенствованной систем. Очевидно, что введение ПКУ существенно улучшило показатели качества САУ. Перерегулирование не превышает 13% (хотя в исходной САУ – 22%), время регулирование – 0,25с (в исходной САУ – 13,6с), время установления – 0,1с (в исходной САУ – 3,41с).

Заключение

В данной курсовой работе был рассмотрен пример синтеза системы. Построив функциональную схему системы и проанализировав звенья, вошедшие в её состав, мы получили структурную схему САУ и построили её модель в среде разработки MatLab. В ходе исследования свойств системы, мы рассчитали её устойчивость и проанализировали качество и точность. Для улучшения показателей полученных в результате расчетов качества системы, был применен метод синтеза САУ с применением последовательного корректирующего звена. Это позволило добиться следующих показателей качества скорректированной системы: время переходного процесса уменьшилось с 13,6с до 0,25с, перерегулирование – со значения 22% понизилось до 12%.

Таким образом, можно сделать вывод, что спроектированная в данной работе САУ отвечает требованиям по устойчивости, точности в установившемся режиме и требованиям к качеству переходных процессов.

Похожие работы

... часть микрофлокулянта растворяется в воде, в результате, вязкость последней возрастает. Из проведенных можно сделать следующие выводы: все функциональные химические вещества активно и в большой степени влияют на обезвоживание волокнистой массы. однако, характер влияния у них отличен: флокулянт, деаэратор, катионная смола уменьшают водоудержание и по степени воздействия их можно расположить в ...

... , преобразования их в цифровую форму, передачей их в ПК через параллельный порт и последующей обработки этих данных разработанной программной системой автоматического контроля технологических параметров. 9.2 Структура лабораторного стенда Лабораторный стенд основывается на интегральной микросхеме аналого-цифрового преобразователя 572ПВ4, которая представляет собой 8-ми канальную 8-ми ...

... целого документа по его частям; определение материалов письма или печати (например, выполнена ли запись пастой, содержащейся в конкретном стержне авторучки) и др. В технико-криминалистическом исследовании документов широко применяются различные устройства, основанные на использовании невидимых лучей электромагнитного спектра, светофильтры, рентгеновские приборы и радиоактивные индикаторы, а ...

... Федерации и г.Москвы в области охраны окружающей среды. Влияние проектируемого объекта на окружающую природную среду допустимо. Реализация проекта возможна. III. Управление и эксплуатация торгового центра 3.1 Ход реализации проекта Заказчик (Инвестор) выполнил следующие инвестиционные исследования: · Формирование инвестиционного замысла; · Его предварительное согласование; · ...

0 комментариев