Навигация

Конструирование блока

2.4 Конструирование блока

Блок автоматизированного управления связью выполнен аналогично по ОСТ4.410.029-86 и построен по структурной схеме "ячейка - аппарат". Несущей конструкцией блока являются передняя и задняя панели, соединенные между собой стяжками. Прибор закрыт верхней, нижней обшивками и боковыми крышками. На передней панели расположены органы управления, контроля и индикации. На задней панели расположены соединители типа 2РМ, с помощью которых осуществляются внешние электрические соединения. Для обеспечения заземления на объекте эксплуатации на задней панели прибора установлена клемма заземления с болтом М8 для подключения шины заземления.

Для дополнительной защиты от внешних механических воздействий прибор установлен на амортизаторах типа АПН. В приборе установлены ячейки с размером печатных плат 170 х 110 х 1,5 мм. Конструкция ячеек соответствует ОСТ4.410.015-82 и представляет собой печатную плату с установленными на ней электрорадиоизделиями (ЭРИ) и накладкой с элементами крепления ячеек в блоке.

Электрическое соединение ячеек внутри прибора осуществляется через соединители типа СНО и ГРПМ. Доступ к ячейкам обеспечивается после снятия верхней обшивки. Установка ячеек осуществляется по полиамидным направляющим, которые крепятся к стяжкам прибора, а извлечение ячеек осуществляется при помощи съемника из состава ЗИП-О. Электромонтаж прибора выполнен жгутом и закрывается нижней обшивкой. Места установки ячеек в приборе определены маркировкой условных обозначений ячеек на планках. Позиционные обозначения ячеек и ЭРИ в приборе маркируются краской, а места расположения ЭРИ в ячейках указаны в схемах электрических расположения. Крепление прибора на объекте осуществляется четырьмя винтами М6.

Легкосъемность прибора обеспечивается наличием направляющих, по которым он выдвигается. Планка с надписью условного обозначения прибора и местом нанесения заводского номера крепится на передней панели прибора. Пломбирование прибора осуществляется мастикой битумной при помощи пломбировочных чашек, установленных на верхней и нижней обшивках.

Наружные поверхности прибора покрыты эмалью МЛ-12 светло-серой, передняя панель - эмалью МЛ-12 "белая ночь". Надписи на приборе выполнены черным цветом. Габаритные размеры прибора (LхBхH) не более 280х405х230 мм. Масса не более 16 кг.

3. Проектирование функционального узла

В качестве заданного функционального узла рассматривается печатный узел, а именно коммутатор приемных цепей (А2).

Разработка печатного узла проводилась с применением САПР фирмы “Autodesk” (США). Разработка чертежно-конструкторской документации с применением пакета прикладных программ “Auto - CAD“.

Проектирование печатного узла производилось в системе “Personal-CAD”.

В частности были произведены следующие шаги:

-автоматическое получение исходной информации из схемы электрической принципиальной;

-смешанное автоматическое и ручное размещение (двухсторонне) элементов на печатной плате;

-трассировка печатных проводников заданной ширины в двух слоях;

-получение предварительной документации (деталировочные и сборочные чертежи).

Окончательная подготовка чертежей производилась в пакете прикладных программ ACAD.

3.1 Размещение навесных элементовРазмещение осуществляется в соответствии с ОСТ4.ГО.010.030 и ОСТ4ГО.010.009. Выбираем вариант установки электрорадиолементов на плату в соответствии с заданными условиями эксплуатации и техническими требованиями к конструкции печатного узла. Элементы устанавливаются по ГОСТ29137-91:

– резисторы по варианту 010.02.0201.00.00.

конденсаторы:

– К50-29 по варианту 010.02.0208.00.00,

– К10-17 по варианту 180.00.0000.00.00.

микросхемы:

– планарные по варианту 380.18.1113.00.00,

– не планарные по варианту 320.00.0000.00.00.

Ниже кратко опишем процесс размещения электрорадиоэлементов на печатной плате. Схему электрическую принципиальную разбиваем на функционально связанные группы, составляем таблицу соединений, производим размещение навесных элементов в каждой группе. Группу ЭРЭ, имеющую наибольшее количество внешних связей с уже размещенной группой ЭРЭ размещаем рядом и так далее.

По ГОСТ 23751-79 производим рациональное размещение навесных ЭРЭ с учетом минимизации электрических связей между элементами и так как печатная плата изготовляется двухсторонняя, то количество переходов печатных проводников из слоя в слой кроме того, если возможно, то целесообразно выполнить равномерное распределение масс навесных элементов по поверхности печатной платы. Элементы с наибольшей массой следует устанавливать вблизи мест механического крепления платы.

Размещение навесных электрорадиоэлементов проводилось в пакете прикладных программ P-CAD комбинированно автоматическим и ручным способом.

3.2 Расчет печатного монтажаПроведем расчет печатного монтажа платы устройства управляющего. Исходными данными для расчета являются: толщина проводника ![]() , максимальный ток, протекающий по шине питания

, максимальный ток, протекающий по шине питания ![]() , максимальная длина проводника

, максимальная длина проводника ![]() , допустимое падение напряжения на проводниках

, допустимое падение напряжения на проводниках ![]() , размеры печатной платы 110´170 мм, максимальный диаметр выводов устанавливаемых ЭРЭ

, размеры печатной платы 110´170 мм, максимальный диаметр выводов устанавливаемых ЭРЭ ![]() , расстояния между выводами микросхемы

, расстояния между выводами микросхемы ![]() .

.

1. Выбираем для изготовления ПП позитивный комбинированный метод, плата должна соответствовать третьему классу точности по ОСТ 4.010.022-85.

2. Определяем минимальную ширину, мм, печатного проводника по постоянному току для цепей питания и заземления:

(3.1)

(3.1)

где ![]() максимальный постоянный ток, протекающий в проводниках, А,

максимальный постоянный ток, протекающий в проводниках, А, ![]() ;

;

![]() допустимая плотность тока, А/мм2,

допустимая плотность тока, А/мм2, ![]() ;

;

![]() толщина проводника, мм,

толщина проводника, мм, ![]() .

.

3. Определяем минимальную ширину проводника, мм, исходя из допустимого падения напряжения на нем:

(3.2)

(3.2)

где ![]() удельное объемное сопротивление, Ом×мм2/м,

удельное объемное сопротивление, Ом×мм2/м, ![]() ;

;

![]() длина проводника, м,

длина проводника, м, ![]() ;

;

![]() допустимое падение напряжения на проводниках, В,

допустимое падение напряжения на проводниках, В,![]() .

.

4. Определяем номинальное значение диаметров монтажных отверстий ![]() :

:

![]() (3.3)

(3.3)

где ![]() максимальный диаметр вывода устанавливаемого ЭРЭ;

максимальный диаметр вывода устанавливаемого ЭРЭ;

![]() нижнее предельное отклонение от номинального диаметра монтажного отверстия, мм,

нижнее предельное отклонение от номинального диаметра монтажного отверстия, мм, ![]() ;

;

![]() разница между минимальным диаметром отверстия и максимальным диаметром вывода ЭРЭ, мм,

разница между минимальным диаметром отверстия и максимальным диаметром вывода ЭРЭ, мм, ![]() .

.

5. Рассчитываем диаметр контактных площадок. Минимальный диаметр, мм, контактных площадок для ДПП, изготовляемых комбинированным позитивным методом:

при фотохимическом способе получения рисунка

![]() (3.4)

(3.4)

где ![]() минимальный эффективный диаметр площадки;

минимальный эффективный диаметр площадки;

![]() – толщина фольги, мм,

– толщина фольги, мм, ![]() .

.

![]() (3.5)

(3.5)

где ![]() расстояние от края просверленного отверстия до края контактной площадки, мм,

расстояние от края просверленного отверстия до края контактной площадки, мм, ![]() ;

;

![]() допуски на расположение отверстий и контактных площадок /1/;

допуски на расположение отверстий и контактных площадок /1/;

![]() максимальный диаметр просверленного отверстия:

максимальный диаметр просверленного отверстия:

![]() (3.6)

(3.6)

где ![]() допуск на отверстие, мм,

допуск на отверстие, мм, ![]() ;

;

максимальный диаметр контактной площадки:

![]() (3.7)

(3.7)

6. Определяем ширину проводников. Минимальная ширина проводников, мм, для ДПП изготовляемых комбинированным позитивным методом:

при фотохимическом способе получения рисунка

![]() (3.8)

(3.8)

где![]() минимальная эффективная ширина проводника,мм,

минимальная эффективная ширина проводника,мм,![]()

Максимальная ширина проводников

![]() (3.9)

(3.9)

Похожие работы

... БИОРЕАКТОРА Лист 90 Доклад. Уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии разрешите представить вашему вниманию дипломный проект на тему: «Система автоматизированного управления процесса стерилизации биореактора» Процесс стерилизации биореактора (или ферментера) является важной стадией процесса биосинтеза антибиотика эритромицина. Суть процесса стерилизации состоит в ...

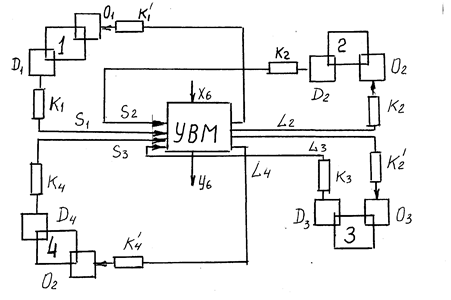

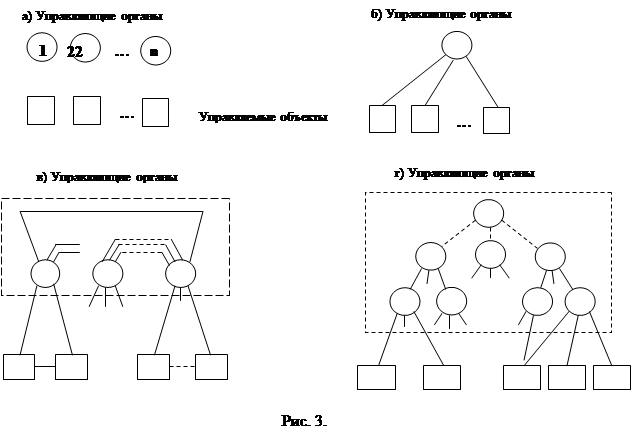

... автоматизации собственно управления, т. е. процесса принятия решений, которая потребовала привлечения современных математических методов и новых технических средств. В результате появились автоматизированные системы управления, т. е. развитые человеко-машинные системы, реализующие такой автоматизированный процесс сбора и переработки информации, который необходим для принятия решений по ...

... сигналами времени. Ядро предлагает интерфейс для программирования приложения с целью получения функций в виде отдельных программ. 1.2 Разработка автоматизированной системы управления электроснабжением КС «Ухтинская» 1.2.1 Цель создания АСУ-ЭС Целью разработки является создание интегрированной АСУ ТП, объединяющей в единое целое АСУ электрической и теплотехнической частей электростанции, ...

... быть универсальными и легко реализуемыми в уже имеющейся АСУ ТП УПСА. 2 РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА УПСА 2.1 Проверка достоверности и восстановления первичной информации на УПСА Работоспособность системы автоматизированного управления технологическими процессами зависит от совершенства подсистемы формирования исходной информации. ...

0 комментариев