Навигация

Интерполимерные комплексы водорастворимых полимеров

1.2 Интерполимерные комплексы водорастворимых полимеров

Интерполимерные (полимер-полимерные) комплексы образуются при взаимодействии химически и структурно комплементарных макромолекул. Интерполимерные комплексы (ИПК) могут быть стабилизированы системой ионных связей. Это полиионные или полдиэлектролитные комплексы (ПЭК). Комплексы поликарбоновых кислот с неионогенными водорастворимыми полимерами (полиэтиленгликоль (ПЭГ), поли-N-винилпирролидон (ПВПД), поливиниловый спирт (ПВС), полиакриламид (ПААм) и др.) стабилизированы системой водородных связей.

Анализ огромного количества данных по исследованию интерполимерных комплексов гомо- и сополимеров, стабилизированных Н-связями, позволяет сделать следующие выводы:

1. Образование ИПК обусловлено именно полимерной природой взаимодействующих компонентов. При использовании в качестве одного из компонентов низкомолекулярного аналога (например, если вместо ПМАК или ПАК использовать уксусную кислоту) или в случае, когда длина цепи меньше критической, необходимой для кооперативного связывания, образования поликомплексов не происходит.

2. Взаимодействие комлементарных макромолекул носит кооперативный характер, т.е. образование и разрушение полимерных комплексов происходит в узком интервале изменения молекулярной массы олигомера, состава сополимера, состава растворителя, рН.

3. Образование интерполимерных комплексов, как правило, отмечается в воде. Вязкость комплексов в воде порядка 0,05-0,10 дл/г, что близко к вязкости глобулярных белков. Водные растворы комплексов обнаруживают ряд присущих им особенностей: низкие значения характеристической вязкости, не зависящие от молекулярной массы матрицы; отсутствие концентрационной зависимости приведенной вязкости, коэффициентов диффузии и седиментации; отсутствие полиэлектролитной аномалии;

4. Образование интерполимерных комплексов наблюдается не только в воде, но и в ряде полярных органических растворителей (метанол, этанол, ДМФА), причем растворы поликомплексов в этих растворителях обнаруживают все свойства, присущие водным растворам поликомплексов. Растворители по их комплексообразующей способности дифференцируют на сильнокомплексующие (вода), слабокомплексующие (спирты, ДМФА) и некомплексующие (ДМСО). Компактная структура комплексов в комплексообразующих органических растворителях дополнительно стабилизирована лиофобными взаимодействиями «нерастворимых» частей реагирующих макромолекул. Стабильность комплексов, образующихся в органических растворителях, к действию различных факторов, разрушающих компактную структуру поликомплексов (второго органического растворителя – ДМСО, температуры, ионизации) меньше стабильности соответствующих комплексов, но образующихся в воде, что связано с ослаблением гидрофобных взаимодействий в этих средах.

5. Кооперативный характер образования (разрушения) интерполимерных комплексов, стабилизированных ионными или водородными связями, предопределяет наличие критических явлений в реакциях комплексообразования. Критические явления наблюдаются как в отношении свойств полимеров, участвующих в реакциях комплексообразования (состава сополимера, длины цепи, степени нейтрализации или отношения ионизированных и неионизированных групп в цепи, микроструктуры полимерной цепи), так и в отношении свойств среды (термодинамическогокачества растворителя, температуры, ионной силы, рН). Критические явления в реакциях комплексобразования обеспечивают одновременное возникновение (разрушение) достаточно большого связей между комплементарными макромолекулами.

6. Для полимерных комплексов характерны реакции макромолекулярного замещения, отбора, вытеснения, распознавания.

1.3 Комплексы полимеров с низкомолекулярными соединениями

1.3.1 Комплексы полимер – ион металла

Полимер-металлические комплексы образуются в результате взаимодействия между функциональными группами макромолекул и ионами переходным металлов (Cu2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+, Co2+, Mg2+, Fe2+ и др.). Обычно связь между ионом металла и полимерным лигандом осуществляется посредством донорно-акцепторного взаимодействия с образованием координационной связи (хелатные комплексы) или замещением протона лиганда ионом металла с образованием ионной связи. Ионы металлов являются акцепторами; атомы O-, -N, -S, -F, -Cl полимерной цепи, предоставляющие пару электронов для образования связи, являются донорами. В низкомолекулярных комплексных соединениях обычно координационное число металла равно 4 или 6. В случае макромолекулярных лигандов могут образовываться координационные центры состава 1:1, 1:2, 1:3 или 1:4. Свободные вакансии координационной сферы ионов переходных металлов занимают молекулы растворителя или других низкомолекулярных веществ. Изменение конформации полимерного лиганда в процессе комплексообразования может значительно влиять на результаты расчетов координационного числа иона металла и константы устойчивости комплексов. Так, до сих пор остается открытым вопрос: имеет место ступенчатое образование комплекса полимер – металл или сразу образуется полимер-металлический комплекс с максимальным координационным числом?

Характерной особенностью комплексов полимер – металл в отличие от комплексов низкомолекулярный лиганд – металл является близость всех последовательных констант комплексообразования. Это связано с высокой локальной плотностью активных центров взаимодействия в полимерных цепях, т.е. «полимерный эффект» может играть значительную роль в образовании комплексов полимер – ион металла.

Комплексы полимер – ион металла в воде имеют компактную структуру, стабилизированную внутри- и межцепными координационными «сшивками», которые существенно изменяют размер клубка полилиганда. При добавлении к раствору поли-4-винилпиридина (П4ВП) в метаноле вязкость уменьшается, т.е. происходит сворачивание цепей П4ВП вследствие внутрицепного хелатирования. Сжатие макромолекул различно для разных ионов металла, т.е. структура полимер-металлического комплекса зависит от типа иона металла.

На устойчивость комплексов полимер – ион металла в растворе сильное влияние оказывают такие факторы как конформация и микроструктура полимерных лигандов, природа металлов, степень ионизации, природа противоионов (анионов) металлов, рН среды, ионная сила раствора, природа растворителя, температура, т.е. все те факторы, которые определяют конформационное состояние макромолекул в растворе и их гидродинамические характеристики. Многочисленные исследования систем полимер – металл посвящены установлению влияния этих факторов на свойства и структуру образующихся полимер-металлических комплексов.

Исследована радикальная полимеризация 1-винилазолов (1-винил-имидазол, 1-винилбенз-имидазол, 1-винилбензтриазол) в присутствии солей переходных металлов MgCl2, NiCl2, ZnCl2. Обнаружена спонтанная полимеризация в присутствии ионов Mg2+, и Zn2+, в то время как координация макрорадикалов с ионами Ni2+ тормозит реакцию полимеризации.

Исследовано взаимодействие полиакриловой кислоты и сополимера акриловая кислота – малеиновая кислота состава 3:2 соответственно, с различными солями (NaCl, MgCl2, CaCl2, SrCl2, ZnCl2, Al(NO3)3, Fe(NO3)3). Обнаружено, что сополимер, как и полимер, взаимодействует со всеми солями. ИК-спектроскопически подтверждена стабилизация заряда полианиона противоионами в результате образования пендатных связей.

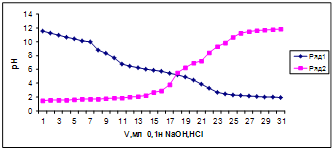

Обнаружено, что некоторые типы синтетических полиамфолитов способны связывать ионы металлов при определенных значениях рН и высвобождать их в изоэлектрической точке (ИЭТ). Такое поведение полиамфолитов, возможно связано с тем, что в ИЭТ электростатическое притяжение между противоположно заряженными зарядами звеньев полиамфолита является более сильным, чем взаимодействие полимер – металл, что ведет к высвобождению связанных ионов металлов из макромолекулярного клубка.

Возможно образование тройных полимер-металлических комплексов, например, полиэтилен-имин-Cu2+-полиакриловая кислота или поли-4-винилпиридин-Ni2+ (Co2+)-полиакриловая кислота. Координационные и ионные связи могут участвовать в стабилизации таких комплексов. ЭПР-спектроскопически показано возможность существования нескольких типов структур тройных полимер-металлических комплексов с различным количеством функциональных групп поликислот и полиоснования в координационной сфере иона металла. Это зависит как от их относительной способности к связыванию с ионами металла, так и от координационных способностей полимер-металлических систем.

Путем стехиометрических превращений в звеньях полимерной цепи возможна настройка «первичной» структуры макромолекулы на взаимодействие с определенным ионом металла. Так, комплекс линейный полимер – ион металла сшивается сшивающим агентом, и затем металл удаляется действием минеральной кислоты. Полученный сорбент обладает высокой специфичностью и селективностью. (2)

Повышенный интерес к полимерметаллическим комплексам, с одной стороны, обусловлен тем, что некоторые ионы металлов (железо, медь кобальт, и др.) играют особо важную роль в живых организмах – участвуют в ферментативных реакциях (металлоэнзимы), мышечных сокращениях, явлениях переноса (например, гемоглобин), мембранных процессах (натрий-каливый насос) и т.д. Другая необходимость изучения комплексов полимер-металл связана с практическими задачами – извлечением редких и благородных металлов из промышленных сточных вод, созданием высокоэффективных гомогенных и гетерогенных полимерных катализаторов, термо- и механостойких полимерных материалов, полупроводников, мембран и т.д. Возрастает роль комплексных соединений полимеров в медицине. Всестороннее исследование процессов комплексообразования с целью определения состава, структуры и констант устойчивости комплексов, кинетики и механизма их формирования, анализ влияния микроструктуры, конформационного состояния макромолекул и хелатного эффекта, в конечном счете, может привести к установлению основных закономерностей комплексообразования и физико-химического поведения координационных соединений в растворах. (1)

Помимо органических полимеров должны быть рассмотрены и неорганические макромолекулы, которые обеспечивают лучшую теоретическую и химическую стойкость образующихся полимер-металлических комплексов. Должны быть также рассмотрены надмолекулярные структуры полимер-металлических комплексов, обеспечивающие некоторые свойства материалов на их основе. Взаимодействия макромолекула – ион металла (комплекс, хелат) контролируют не только высокоорганизованную структуру полимер-металлических комплексов, но и их свойства. Полагают возможным обнаружение полимер-металличесими комплексами следующих свойств и соответствующее их применение:

· Извлечение и концентрирование ионов металлов посредством образования комплексов полимер-металл

· Терапевтические эффекты – лекарства, протолекарства

· Селективность – газовый транспорт / разделение, сенсоры

· Ионная проводимость – электрон-улавливающие устройства, батареи

· Системы переменой валентности – мультиэлектронный переход, катализ, фотокатализ

· Электронные взаимодействия в твердом состоянии – проводимость, электрокатализ, электрохимия

· Фотовзаимодействия в твердом состоянии – фотопроводимость, фотогальваника, лазерография, люминесценция, оптическое хранение / переключение

· Нелинейная оптика – модуляторы, интегрированная оптика

· Керамика – квантовые устройства

Наиболее широко взаимодействия полимер – ион металла используются для извлечения и концентрирования ионов металлов. (3)

Похожие работы

... кислоты / акриловой кислоты- ионы Sr2+”. Работа магистранта Темергалиевой Кумысжан посвящена исследованию взаимодействия нового полиамфолита на основе этил 3-аминокротоната и акриловой кислоты (ЭЭАКК-АК) с ионами стронция. Полиамфолит на основе этил 3-аминокротоната и акриловой кислоты (ЭЭАКК-АК) был синтезирован реакцией присоединения Михаэля с радикальной последующей полимеризацией. Этил 3- ...

0 комментариев