Навигация

Тема «Морфологический строй языка»

3. Тема «Морфологический строй языка»

Глагол

Прилагательное

Наречие

Процитируем текст:

«Он задумался. Потом бросил карандаш, встал, заходил».

Глаголы прошедшего времени указывают на совершенность действия.

На удивительную силу русского глагола обращали внимание многие писатели. Н.В. Гоголь писал, например: «Движение и его выражения - глагол - является основой языка». Найти верный глагол для фразы - это значит дать движения фразе.

«Глагол - самая огнепышущая, самая живая часть речи. В глаголе струится самая алая, самая светлая, артериальная кровь языка. Да ведь и назначения глагола - выражать само действие!» - это слова русского писателя А. Югова. А вот мнение нашего современника Ю. Бондарева: «По моему глубокому убеждению, вся разительность прозы в глаголе, ибо глагол - это действенность характера».

Лингвистами глагол выделяется как самая сложная и емкая часть речи, с помощью которой можно описать жизнь в ее движении, развитии. По подсчетам ученых, глагол занимает второе место (после существительного) по частоте употребления в речи. Причем в текстах разных стилей глаголу неодинаковая роль. Так, в официальном стиле - примерно 6% глаголов, в научном - около 10%. Самым частым является глаголы: мочь, сказать, говорить, знать, видеть, хотеть, пойти, дать, жить, смотреть, взять, сделать и некоторые другие.

В художественной речи глагол употребляется значительно чаще: до 15% всех слов художественного текста - глаголы. Мастера русской речи умело используют в своих произведениях прямое и переносное значение глаголов; выразительные фразеологизмы, включающие слова этой части речи; глаголы -синонимы, глаголы - антонимы; мастерски пользуются морфологическими категориями глагола (наклонениями, временами и др.).

Процитируем текст:

«Взглянул и надел прохладную, еще пахнущую домашней стиркой ночную рубашку».

Различные признаки предмета нам помогает называть имя прилагательное, которое является важным спутником существительного:

Дом - старый, ветхий...

Согласитесь, что без имен прилагательных наша речь не могла быть точной и меткой. А в русском языке слов этой части речи очень много. Ученые установили, что по количеству употребляемых в речи слов имена прилагательные занимают третье место после существительных и глаголов. А самыми часто употребляемыми являются прилагательные большой, новый, старинный, великий, последний, молодой, хороший, важный, русский, главный, черный, белый и некоторые другие.

Употребление имен прилагательных придают речи не только точность и меткость, но и особую выразительность. Не случайно, например, в художественном описании природы, внешности человека, интерьера почти каждое четвертое слово - это прилагательное. Оно помогает полнее раскрыть отличительные свойства предмета, придать описанию образность, яркость, передать настроение писателя.

Наречие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает:

а) признак действия;

б) признак предмета;

в) признак признака.

Наречие – это неизменяемая часть речи.

В предложении чаще всего бывает обстоятельством.

Процитируем текст:

«Он обошел террасу кругом».

Слово кругом – это наречие, выраженное обстоятельством образа действия, так как отвечает на вопросы как? каким образом?

Вопрос докладчику.

Чем отличается фонетическая и лексическая организация текста от морфологической?

4. Тема «Синтаксическая организация текста»

Учащиеся записывают план ответа.

Выступающий обращается к опорному конспекту.

Среди предложений романа есть предложения как простые, так и сложные. Они в свою очередь делятся по:

а) цели высказывания на повествовательные, вопросительные, побудительные;

б) могут быть - восклицательные и невосклицательные;

в) по количеству грамматических основ на простые и сложные;

по количеству главных членов в грамматической основе на двухсоставные и односоставные;

г) по наличию (или отсутствию второстепенных членов на распространенное нераспространенное;

е) по наличию или отсутствию осложняющих членов на осложненное и неосложненное.

Среди сложных предложений есть как сложносочененные (ССП), так и сложноподчиненные (СПП).

Редко встречаются односоставные безличные предложения, которые передают состояние природы.

Процитируем текст:

«Стемнело».

Союз служит для связи членов предложения или целых предложений. Например, в данных предложениях союз но связывает два простых предложения в одно сложное, а союз и связывает однородные члены предложения.

Процитируем текст:

«Цинциннат не спал, не спал, не спал, - нет, спал, но со стоном опять выкарабкался, - и вот опять не спал...»

5. Тема «Использование разных по целей высказывания и эмоциональной окраски предложений».

В тексте данного романа широко используются предложения с разными знаками препинания, что указывает на глубокий эмоциональный фон произведения.

6. Тема «Использование средств художественной выразительности».

Учащиеся самостоятельно готовились по разным словарям и «Пособию для занятий по русскому языку в старших классах средней школы».

![]() Метафора - оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле, на основании какой-либо аналогии, сходства, сравнения.

Метафора - оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле, на основании какой-либо аналогии, сходства, сравнения.

Процитируем текст:

«Над качающейся у пристани лоханью поднимается ничем не виноватый, веселый, заманчивый пар».

Особую выразительность художественной речи придают прилагательные, употребленные в переносном смысле.

7. Тема: «Стилистически окрашенная лексика» (просторечие, разговорные слова, книжные).

Просторечие - слова и грамматические формы массовой городской разговорной речи, используемые в литературном языке как стилистическое средство для придания речи шутливого, пренебрежительного, иронического, грубоватого и т.п. оттенка. Может содержать диалектизмы, жаргонизмы.

Процитируем текст:

«Роковой мужик еще не приехал?»

Разговорные слова - слова, свойственные устной, разговорной речи, служат характеристикой явлений в кругу тех или иных бытовых отношений; оно не выходит из норм литературного словоупотребления, но сообщает речи известную непринужденность.

Процитируем текст:

«Жонка - то вчера приходила».

Книжные слова - слова, характерные для письменного, книжного изложения; часто эти слова особенно иноязычные по происхождению, являются синонимами к словам нейтральной лексики.

Процитируем текст:

«Наконец немало времени уделялось музыке вод...» (книжное, т.е. мелодия звучания вод)

8. Тема «Особенности языка автора»

Неологизмы - новое слово или отражение, а также новое значение старого слова.

Процитируем текст:

«Работая лапами, спустился на нитке пауке потолка, - официальный друг заключенных».

Ключевые слова- слова, служащие основой для понимания и восприятия художественного текста. Такие слова заложены уже, в самом названии романа: «Приглашение на казнь». Причем, казнь становится театральным спектаклем, дико звучит текст афиши, приглашающей на казнь, - «Талоны циркового абонемента действительны».

9. Тема «Роль аллюзий, цитат».

Цитата - точная, буквальная выдержка из какого - либо текста.

Процитируем текст:

«Как сумасшедший мнит себя Богом. Так мы считаем себя смертными».

В чем смысл этой цитаты, ее значение? (Учащиеся высказывают свое мнение)

В качестве интеллектуальных намеков в контексте у В.В. Набокова выступают даты. Кроме того, даты используются для построения блоков, содержащих сведения о персонажах произведения. Впрочем, многие даты у В.В. Набокова функционируют на всех перекрестных уровнях.

Процитируем текст:

«Двенадцать, тринадцать, четырнадцать... (Это воспоминание героя о том, когда он впервые начал работать).

Процитируем текст:

«Она, дочь директора тюрьмы, Эммочка уживчиво себя называла и ответила, что ей двенадцать»

10. Тема: «Взаимодействие компонентов» текста (функции каждого компонента)

Вывод делается учащимися.

Проявление эстетической функции языка можно усмотреть и в совершенстве языковой формы, в гармонии содержания и формы, в ясности, четкости, лаконизме, изяществе, простоте, строгости словесного выражения.

Главное, что эстетическую функцию языка от его «прагматических» функций (общения, сообщения, воздействия) - это направленность формы словесного выражения не только на передачу того или иного содержания, но и на самоё себя, на собственное совершенство, которое позволяет на самом языке ощущать прекрасное.

Если «практические» функции языка требуют работы над словом с целью как можно более точного, ясного и общедоступного обращения информации, то эстетическая функция языка требует, кроме того, работы над словом с целью открыть читателю и слушателю прекрасное в самом слове. В этом заключается сущность эстетической функции языка.

III Обобщение.

Учитель говорит о том, что необходимо понимать и разбираться во всех разделах русского языка, иначе невозможно правильно проанализировать текст.

Учитель подводит итоги: говорит о том, что удалось, что не получилось в выступлениях учеников, выставляет оценки.

IV. Домашнее задание:

а) Из любого другого произведения В. Набокова выбрать отрывок и проанализировать его по вышеуказанному образцу.

б) Определить по тексту, кому из герое принадлежат цитаты, разобранные на сегодняшнем уроке.

V. Прощание с классом.

До свидания ребята, спасибо за урок!

Похожие работы

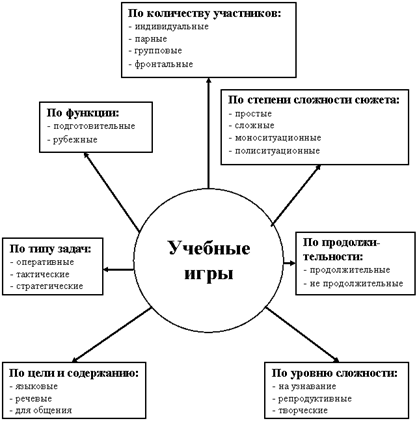

... и методическую литературу. Первая глава состоит из трех параграфов. Вторую главу – практическую часть работы. Данная глава состоит из двух параграфов. Глава I. Нетрадиционные формы обучения § 1.1 Творческие работы нетрадиционных жанров. К традиционным школьным занятиям принадлежат, как известно, уроки изучения нового материала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки и учета ...

... к орфографии и пунктуации, ученик начнет убеждаться, что неправильное или небрежное написание орфограмм или пунктограмм создает реальные помехи для коммуникации. Использование компьютерных программ на уроках русского языка и литературы в школе Компьютер проник во все сферы человеческой деятельности, в том числе в школьную жизнь. Но вместе с тем у учителей возникло множество вопросов. Как с ...

... тщательно анализируются в классе. Материал, предложенный для самостоятельного изучения, должен быть усвоен каждым. Степень усвоения материала проверяется при проведении в дальнейшем самостоятельных и контрольных работ. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА Цель: совершенствовать пунктуационные навыки обучающихся, связанные с постановкой тире между подлежащим и сказуемым; обучать умению ...

... осуществлялся в условиях явной нехватки плодотворных и действительно новых идей. Кризис вызвал к жизни активный методологический и методический поиск, который способствовал развитию современных методических концепций обучения иностранным языкам. Для того чтобы понять, на чем основываются современные методики обучения иностранному языку, необходимо подробно рассмотреть методические принципы, ...

0 комментариев