Навигация

Организация исследования и описание использованных методик

2.5. Организация исследования и описание использованных методик

Для достижения поставленных задач мы провели следующее исследование, состоящее из двух этапов: в первом из них мы изучали особенности КД детей с ЗПР, ОНР и нормально развивающихся на основе выполнения этими детьми теста "Кубики Кооса". Во втором мы искали пути компенсации дефектов конструктивной деятельности с помощью коррекционных методик, использующих предметные действия.

На первом этапе, для диагностики уровня развития конструктивной деятельности детей с ЗПР до и после проведения коррекционных воздействий, использовалась подробно описанная в психологической литературе методика Векслера “Кубики Кооса”. В этой методике использовался набор постепенно усложняющихся образцов геометрических фигур (нарисованных на картонных карточках) и набор из 9 кубиков, стороны которых разделены по диагонали на белый и красный треугольники. Всем детям давалась устно одинаковая инструкция: "Перед вами кубики, все они одинаковые. Рассмотрите их внимательно. Посмотрите, как окрашены их стороны: 2 стороны красных, 2 белых и 2 разделенных по диагонали на красный и белый треугольники. Сейчас вам будут даны рисунки, вы должны построить из кубиков точно такой же рисунок". Испытуемым поочередно предъявлялись фигуры для самостоятельного конструирования по образцу. Экспериментатором фиксировалось время выполнения задания и качественные характеристики деятельности испытуемых.

На втором этапе было сформировано 2 группы из числа учащихся начальных классов школы №21, имеющих задержку психического развития:

1я – контрольная группа (10 детей) - учащихся 2-3 классов, 2я – экспериментальная (13 детей) - учащихся 2-2 классов.

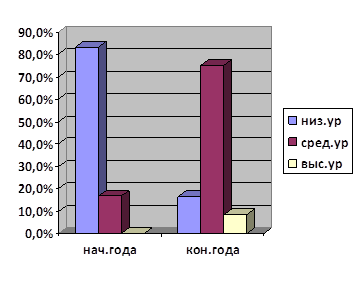

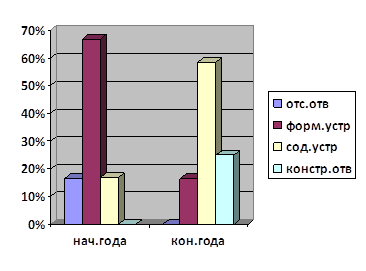

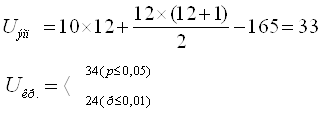

Затем, обе группы были протестированы по тесту "Кубики Кооса", и на основе полученных данных, было проведено сравнение идентичности количественных и качественных показателей КД испытуемых экспериментальной и контрольной групп. Далее, с каждой из групп были проведены коррекционные занятия по разработанным нами методикам, подробно описанным в главе 2.5.1. После коррекционных воздействий. Так же было проведено сравнение показателей КД по каждой группе в первом и во втором тестировании.

2.5.1. Описание коррекционных воздействий

Экспериментальные фигуры, использованные для работы с группами, были разработаны нами таким образом, чтобы соблюдалась аналогия с последовательностью фигур теста "Кубики Кооса": постепенное увеличение сложности, сложная дифференцируемость отдельных, мелких составляющих элементов, наличие ярко выраженных и легко узнаваемых крупных графических образов (линии, треугольники, ромбы и т.д.). Экспериментальные фигуры представлены в приложении №2.

Методика, использованная в контрольной группе, заключалась в следующем: испытуемому предлагались 3 экспериментальные фигуры (номера: 4, 8, 12), на которые накладывалась прозрачная калька с нанесенными на нее линиями, разделяющими рисунок на составляющие элементы. Тем самым у ребенка облегчалась возможность анализа и выбора необходимых элементов и их последующее конструирование. Выбор именно данных фигур был обусловлен их средней сложностью для составления и принципиальным отличием рисунков друг от друга, т.к. ребенку было необходимо составить их все в течении одного занятия. Далее испытуемый должен был составить предложенную фигуру по процедуре теста "Кубики Кооса". Если ребенок в течение 5 минут не справлялся с заданием, ему предлагалась следующая фигура. В каждом занятии участвовало по 2 ребенка из контрольной группы. Было проведено по 1 занятию для каждой пары детей. Общее количество занятий составило 5 раз. Время проведения каждого из занятий составляло 10-15 минут.

Методика, разработанная для экспериментальной группы, заключалась в следующем, испытуемый, в процессе выполнения 17 заданий, обучался самостоятельно разделять, при помощи линейки и карандаша, экспериментальные фигуры, на конкретное заданное количество равных частей: квадратов или ромбов. В начале каждого занятия дети рассаживались по двое за парту. Каждому ребенку предлагалась фигура и он, с помощью линейки и карандаша, должен был разделить ее на заданное количество элементов. Затем следовал перерыв, в течение которого менялись картинки с фигурами. После перерыва занятие продолжалось. В каждом из занятий принимали участие по 2 ребенка из группы. С каждой парой детей из экспериментальной группы было проведено по 5 занятий, по одному в день, с интервалом в 1 день. Перерывы между заданиями составляли 2 минуты. Время проведения каждого из занятий составляло 15-25 минут. Занятия в экспериментальной и в контрольной группе проводились во время работы группы продленного дня.

Распределение фигур по заданиям представлено в табл. 2.

Таблица 2

Распределение экспериментальных фигур по занятиям в

экспериментальной группе

| Номер занятия | Номер фигуры из 4 квадратов | Номер фигуры из 9 квадратов |

| 1 | 1,2 | - |

| 2 | 3,4,5 | - |

| 3 | 6,7,8 | 12 |

| 4 | 9,10 | 13,14 |

| 5 | 11 | 15,16,17 |

Таким образом, в описанном исследовании мы предприняли попытку совершенствовать восприятие через преобразование графического образа, посредством предметного действия, что, на наш взгляд, должно было дать ребенку способ разбиения целостного образа на составные части и, тем самым, позволило бы достичь поставленной задачи.

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ

Похожие работы

... трех этапов: - констатирующий; - формирующий; - контрольный. Цель исследования: теоретически обосновать и эмпирически проверить возможность использования игровых упражнений с целью коррекции агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста с ЗПР. Сроки проведения констатирующего этапа исследования - 18.02.2008 по 29.02.2008г. Цель: выявить уровень агрессивного поведения у младших ...

... мире и явлениях, умению целенаправленного планирования своей деятельности. В ходе проделанной исследовательской работе гипотеза, связанная с предположением, что использование художественного творчества в процессе обучения детей младшего школьного возраста с ОНР является необходимым условием для развития воображения. Были изучены процессы воображения и творчества, их влияние на развитие детей с ...

... , учителей, родителей. От этого зависит, как будет развиваться его самооценка. Очень часто она может быть завышенной или заниженной. Разная самооценка встречается и у заикающихся детей младшего школьного возраста. 3. Заикание Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Заикание, как одно из выраженных речевых ...

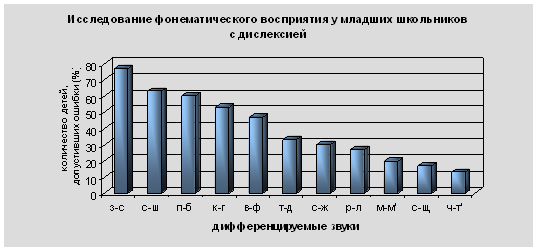

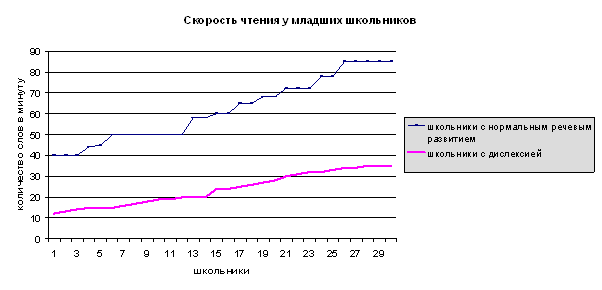

... два раза хуже, чем у нормального ребенка. Недоразвитие речи проявляется в значительном отклонении от нормы в формировании фонетических представлений лежащих в основе звукового анализа. Для детей младшего школьного возраста с недоразвитием речи характерны нарушения выразительности чтения, отсутствие необходимых пауз, определенных знаками препинания, несоблюдение пауз в конце предложения, отрывистое ...

0 комментариев