Навигация

Расчет коэффициентов теплопередачи

1.5 Расчет коэффициентов теплопередачи

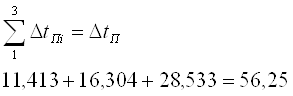

Коэффициент теплопередачи рассчитываем, исходя из того, что при установившемся процессе передачи тепла справедливо равенство:

![]() (1.13)

(1.13)

Коэффициент теплопередачи К в [Вт/(м2 К)] можно рассчитать по уравнению:

![]() , (1.14)

, (1.14)

где q – удельная тепловая нагрузка, Вт/м2; q = Q/F;

![]() и

и ![]() – коэффициенты теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенке и от стенки к кипящему раствору соответственно, Вт/(м2∙К);

– коэффициенты теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенке и от стенки к кипящему раствору соответственно, Вт/(м2∙К);

![]() – сумма термических сопротивлений стенки загрязнений и накипи, (м2∙К/Вт);

– сумма термических сопротивлений стенки загрязнений и накипи, (м2∙К/Вт);

![]() – разность температур между греющим паром и стенкой со стороны пара в первом корпусе, ºС;

– разность температур между греющим паром и стенкой со стороны пара в первом корпусе, ºС;

![]() – перепад температур на стенке, ºС;

– перепад температур на стенке, ºС;

![]() – разность между температурой стенки со стороны раствора и температурой кипения раствора, °С.

– разность между температурой стенки со стороны раствора и температурой кипения раствора, °С.

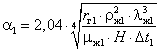

Коэффициент теплоотдачи ![]() рассчитываем по уравнению:

рассчитываем по уравнению:

, (1.15)

, (1.15)

где ![]() – теплота конденсации греющего пара, Дж/кг;

– теплота конденсации греющего пара, Дж/кг;

![]() – разность температур конденсата пара и стенки, ºС;

– разность температур конденсата пара и стенки, ºС;

![]() – соответственно плотность, кг/м3, теплопроводность Вт/(м∙К) и вязкость конденсата, Па∙с, при средней температуре плёнки:

– соответственно плотность, кг/м3, теплопроводность Вт/(м∙К) и вязкость конденсата, Па∙с, при средней температуре плёнки:

Первоначально принимаем ![]()

![]() ºС.

ºС.

Значения физических величин конденсата берём при tпл = 142,85ºС.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Коэффициент теплоотдачи от стенки к кипящему раствору ![]() в условиях его естественной циркуляции для пузырькового режима в вертикальных трубах равен:

в условиях его естественной циркуляции для пузырькового режима в вертикальных трубах равен:

![]() , (2.16)

, (2.16)

где ![]() – плотность греющего пара в первом корпусе,

– плотность греющего пара в первом корпусе, ![]()

![]() – плотность пара при атмосферном давлении;

– плотность пара при атмосферном давлении; ![]() – соответственно, теплопроводность, поверхностное натяжение, теплоемкость и вязкость раствора в первом корпусе.

– соответственно, теплопроводность, поверхностное натяжение, теплоемкость и вязкость раствора в первом корпусе.

![]()

![]()

Значения величин, характеризующих свойства растворов NaOH , представлены в таблице 1.5.

| Параметр | Корпус | ||

| 1 | 2 | 3 | |

| Плотность раствора, | 1012,88 | 1031,88 | 1088,22 |

| Вязкость раствора, | 1,151 | 1,2258 | 1,51 |

| Теплопроводность раствора, | 0,5912 | 0,5886 | 0,5815 |

| Поверхностное натяжение, | 73,4 | 74,28 | 77,0 |

| Теплоёмкость раствора, | 3923 | 3831 | |

Проверим правильность первого приближения по равенству удельных тепловых нагрузок:

![]()

![]()

Как видим ![]()

Для второго приближения примем ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Очевидно, что ![]()

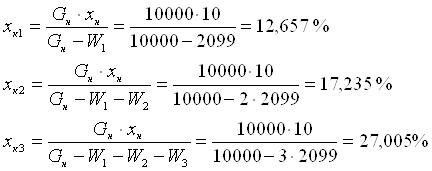

Для определения ![]() строим графическую зависимость тепловой нагрузки q от разности температур между паром и стенкой (см. рис. 1.1) и определяем

строим графическую зависимость тепловой нагрузки q от разности температур между паром и стенкой (см. рис. 1.1) и определяем ![]() = 1,1 ºС.

= 1,1 ºС.

Проверка:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Как видим ![]()

Рассчитываем коэффициент теплопередачи К1 в первом корпусе:

![]()

Коэффициент теплопередачи для второго корпуса К2 и третьего К3 можно рассчитывать так же , как и коэффициент К1 или с достаточной точностью воспользоваться соотношением коэффициентов , полученных из практики ведения процессов выпаривания .Эти соотношения варьируются в широких пределах:

К1 : К2 : К3 = 1 : (0,85 ![]() 0,5)

0,5) ![]() (0,7

(0,7 ![]() 0,3)

0,3)

Поскольку – СaCl2 –соль, соотношение коэффициентов принимаем по верхним пределам.

К1 : К2 : К3 = 1 : 0,85: 0,7

К2 = К1![]() 0,85 = 1096,5

0,85 = 1096,5 ![]() 0,85 =932

0,85 =932 ![]()

К3 = К1![]() 0,7 = 767,55

0,7 = 767,55 ![]()

Похожие работы

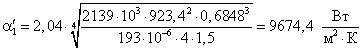

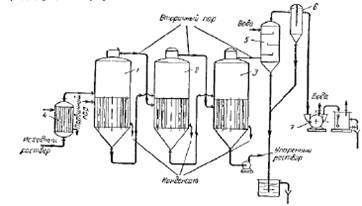

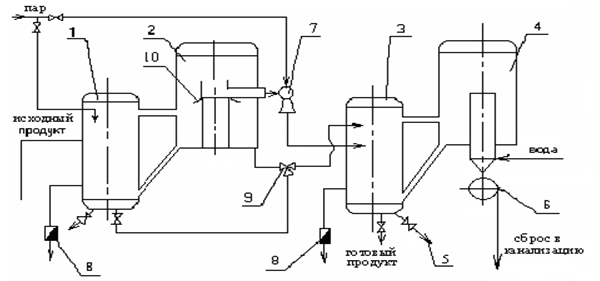

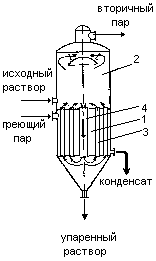

... этих факторов должно учитываться при технико-экономическом сравнении аппаратов и выборе оптимальной конструкции. Ниже приводятся области преимущественного использования выпарных аппаратов различных типов. Для выпаривания растворов небольшой вязкости ~8 10-3 Па с, без образования кристаллов чаще всего используются вертикальные выпарные аппараты с многократной естественной циркуляцией. Из них ...

... , его нормализуют после сгущения водой, обезжиренным молоком или сливками. Вода должна быть кипяченой и очищенной. 4. Расчет двухкорпусной вакуум-выпарной установки Расчет двухкорпусной вакуум-выпарной установки с термокомпрессором для изготовления сгущенного молока с разработкой выпарного аппарата. Исходные данные: Производительность по испаренной влаге: W=2000; Давление рабочего пара: ...

... расход теплоносителя, м3/сек; G – массовый расход теплоносителя, кг/ч; γ – плотность пара, кг/м3; w – скорость пара, м/сек. Скорость пара принять 20 м/сек. Расчеты сводим в табл. Таблица расчетов штуцеров выпарной установки Наименование штуцера Расход пара, кг/ч Давление пара, ат Плотность, кг/м3 Секундный расход, м3/с Скорость пара, м/с Диаметр, мм расчетный принятый ...

... жидкости в трубах, а также от интенсивности парообразования Поэтому в аппаратах с принудительной циркуляцией выпаривание эффективно протекает при малых полезных разностях температур,. не превышающих 3—5 °С и при значительных вязкостях растворов Одна из конструкций выпарного аппарата с принудительной циркуляцией показана на рис 16. Аппарат имеет выносную вертикальную нагревательную камеру ...

0 комментариев