Навигация

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних как направление работы социального педагога общеобразовательной школы

2. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних как направление работы социального педагога общеобразовательной школы

Руководитель Департамента образования считает, что в основе решения проблемы детской безнадзорности лежит профилактическая работа с семьями, в первую очередь с семьями, находящимися в социально опасном положении - малообеспеченными, неполными; семьями, где есть безработные, злоупотребляющие алкоголем. По ее мнению, государство и общество должны выступить гарантом социальной защищенности этой категории детей, взять на себя обязанности и создать достаточные ресурсы - экономические, социальные, духовные, нравственные - для того, чтобы обеспечить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, условия для нормальной жизни, учебы, развития личности, профессиональной подготовки, социальной адаптации, компенсируя в определенной степени отсутствие родительской заботы. Одновременно должна решаться стратегическая задача - обеспечение приемлемого уровня жизни семей с детьми, укрепление нравственно-воспитательной функции семьи, что может существенно повлиять на уменьшение численности безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии со ст. 14,15 ФЗ «Об основах государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» миссия и задачи общеобразовательного учреждения определены следующим образом:

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении;

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам школу, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования;

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

- обеспечение организации в школе спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на развитие законопослушного поведения несовершеннолетних.[11]

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» рассматривает образовательное учреждение в качестве ведущего социального института детского правопользования и правоприменения.[12]

Для решения проблем несовершеннолетних безнадзорников нужно заниматься ее ранней профилактикой. Мы считаем ее одной из самых актуальных в деятельности школы и деятельности социального педагога.

Под профилактикой подразумеваются научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных физических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних потенциалов. Часто первичная профилактика требует комплексного подхода, который приводит в действие системы и структуры, способные предотвратить возможные проблему или решить поставленные задачи[13].

Социальная профилактика (предупреждение) – это деятельность по предупреждению социальных проблем, социального отклонения или удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих их причин[14].

Социально – педагогическая профилактика – это система мер, социального воспитания, направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития детей и подростков и способствующих проявлению различных видов его активности[15].

Выделяют три уровня социальной профилактики:

1. Общесоциальный уровень (общая профилактика) предусматривает деятельность государства, общества, их институтов, направленную на разрешение противоречий в области экономики, социальной жизни, в нравственно - духовной сфере и т.п. Она осуществляется различными органами государственной власти и управления, общественными формированиями, для которых функция предупреждения преступности не является главной или профессиональной. Социальной профилактике посвящен, например, Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2. Специальный уровень (социально-педагогическая профилактика) состоит в целенаправленном воздействии на негативные факторы, связанные с отдельными видами отклонений или проблем. Устранение или нейтрализация причин этих отклонений осуществляется в процессе деятельности соответствующих субъектов, для которых профилактическая функция является профессиональной.

3. Индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика) представляет собой профилактическую деятельность в отношении конкретных лиц, поведение которых имеет черты отклонения или проблемности. Например, в Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» индивидуальная профилактическая работа определяется как деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или)предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.

В зависимости от стадии развития проблемы профилактика бывает нескольких видов: ранняя профилактика, непосредственная профилактика и т.п.[16]

Приведённое выше определение понятия «социальная профилактика» позволяет выделить основные цели, на достижение которых направлен этот процесс:

- выявление причин и условий, способствующих возникновению какой-либо проблемы или комплекса проблем;

-уменьшение вероятности или предупреждение возникновения недопустимых отклонений от системы социальных стандартов и норм в деятельности и поведении человека или группы;

- предотвращение возможных психологических, социокультурных и других коллизий у человека или группы;

- сохранение, поддержание и защита оптимального уровня и образа жизни людей;

- содействие человеку или группе в достижении поставленных целей, раскрытие их внутренних потенциалов и творческих способностей.[17]

Рассматривая социальную профилактику как сознательную и социально организованную деятельность, можно выделить последовательный ряд её основных стадий:

1.Стадия предупреждения - основной задачей, которой является принятие мер, формирующих у человека социально приемлемую систему ценностей, потребностей и представлений. Это позволит ему избегать таких форм поведения и деятельности, которые могут осложнить процесс жизнедеятельности его самого и его ближайшего окружения. Так, воспитывая ребёнка в гуманистическом направлении, родители закладывают основу для формирования у него в будущем широкого и полноценного круга общения, возможностей легко сходиться с людьми и выстраивать эффективную систему взаимодействия с ними.

2.Стадия предотвращения - направлена на принятие своевременных и эффективных мер недопущения возникновения ситуации, чреватой осложнением процесса жизнедеятельности субъекта. Так, обучая ребёнка правилам поведения на дороге, родители, школа и общество получают возможность значительно снизить риск попадания его в дорожно-транспортное происшествие.

3.Стадия пресечения - используя социально приемлемые способы, блокировать формы деятельности и поведения субъекта, которые могут привести к возникновению негативных последствий как для него и его ближайшего окружения, так и для общества в целом. Именно на решение этой задачи направлена существующая в любом обществе система законодательных, морально-нравственных, педагогических, административных и других санкций, карающих за совершение определённых действий или не допускающих их повторения.

Последовательная реализация этих стадий социальной профилактики предполагает использование самых разнообразных приёмов и методов деятельности. На сегодняшний день можно говорить о существовании следующих методов социальной профилактики.

1. Медико-социальные - направлены на создание необходимых условий для сохранения приемлемого уровня физического и социального здоровья человека. К их числу относятся медико-социальное просвещение, пропаганда здорового образа жизни, медико-социальный патронаж и т.п.

2.Организационно-административные - создание системы социального контроля, разработка соответствующей правовой и законодательной базу, формирование системы органов и учреждений для осуществления деятельности по социальной профилактике. К этой группе методов относятся социальный контроль и социальный надзор, социальное управление и социальное планирование и ряд других.

3.Правовые - разработка и создание соответствующей системы правовых норм и правил поведения и деятельности людей во всех областях социальной жизни и создание эффективной и действующей системы контроля за исполнением этих норм и правил. К этой группе методов относятся правовое просвещение, правовой контроль, правовые санкции и т.п.

4.Педагогические - формирование у различных социальных субъектов социально приемлемой системы ценностей, норм, стереотипов и идеалов, повышение уровня знаний и расширения кругозора. К их числу относятся давно и хорошо всем известные методы образования, воспитания и просвещения.

5.Экономические - направлены на поддержание приемлемого и достойного жизни человека и создание необходимых условий для удовлетворения его материальных потребностей. Наиболее часто для решения таких задач используются экономическое стимулирование, экономическое поощрение, экономические льготы и экономическая поддержка и т.п.

6.Политические - создание в обществе эффективной системы политических прав, свобод, ценностей и ориентиров, позволяющих всем социальным субъектам отстаивать свои интересы в социально приемлемых и допустимых рамках.[18]

Социальный эффект использования этих методов социальной профилактики на практике будет существенно выше при условии их комплексного использования, т.е. при разработке и реализации системы социально-профилактических мероприятий. В зависимости от того, какие цели будут преследовать эти мероприятия, можно выделить следующие их разновидности:

1.Нейтрализующие, направленные на пресечение каких-либо тенденций, возможностей и т.п. (например, арест и временная изоляция).

2.Компенсирующие, целью которых является восполнение понесённой субъектом утраты (назначение и выплаты пенсии по нетрудоспособности, по потере кормильца).

3.Предупреждающие, позволяющие не допустить возникновения обстоя- тельств, способствующих социальным или личностным отклонениям (изъятие ребёнка из семьи, ведущей девиантный образ жизни).

4.Устраняющие, направленные на устранение подобных обстоятельств (помещение ребёнка в детский дом или установление опекунства).

5.Контролирующие, способствующие последующему наблюдению за эффективностью социально-профилактических мероприятий.[19]

Успех социально-профилактических мероприятий во многом определяется тем, на каких принципиальных основаниях строится эта деятельность.

В основе взаимодействия школы и семьи должно быть взаимное доверие и уважение, взаимная поддержка и помощь, терпение и терпимость по отношению друг к другу. Это поможет педагогам и родителям объединить свои усилия в создании условий, для формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации.

Сотрудничество школы и семьи – это результат целенаправленной и длительной работы, которая, прежде всего, предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, знания особенностей и условий семейного воспитания ребенка, а также открытость семьи к педагогическому воздействию в случае выявленных затруднений[20].

Безнадзорные нуждаются в восстановлении утраченных контактов с семьей и школой. Эту работу проводят социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя, администрации школ.

Наиболее эффективная форма работы по восстановлению контактов со школой и семьей – организация педагогической и психологической помощи и поддержки ребенку или семье (консультирование, индивидуальный подход к обучению и воспитанию ребенка, родительский всеобуч правового характера и т.п.). Совместная деятельность педагогов, родителей и детей является успешной, если все положительно настроены на совместную работу, действуют сообща, осуществляют совместное планирование, подводят итоги деятельности. Направления работы образовательного учреждения по профилактике безнадзорности многоплановы.

Работа с семьей включает в себя диагностику детско-родительских отношений, типа семьи, оказание различных видов помощи и поддержки семье, постоянный контакт школы с семьей.

С ребенком проводится диагностика и изучение личностных особенностей личности, создание «ситуации успеха», педагогическая помощь и поддержка, щадящий режим обучения.

Так же необходима работа с педагогическим коллективом образовательного учреждения и заниматься повышением педагогической культуры родителей.

Профилактика безнадзорности будет эффективна, если создавать условия для успешности ребенка в учебной деятельности и эмоционально позитивную систему отношений со сверстниками, родителями, учителями[21].

Также несовершеннолетний должен быть психологически и социально защищен (знать свои права и обязанности, их соблюдение всеми участниками учебно-воспитательного процесса, психологическое и социальное равенство всех детей в стенах одного образовательного учреждения, исключение дискриминации по любому признаку).

Для предупреждения безнадзорности в школе необходима целенаправленная работа с родителями как групповая, та и индивидуальная. К индивидуальным формам можно отнести беседы с родителями, рекомендации и консультации по вопросам воспитания и обучения ребенка, посещение семьи, которое позволяет лучше узнать условия, в которых живет ребенок; а иногда предпринять определенные меры для их улучшения.

Социальный педагог всегда остается на стороне ребенка, стремится не приспособить безнадзорного к окружающей среде, а помочь ему самому приспособиться к ней с минимальными потерями.

Работу социального педагога с безнадзорными и беспризорными детьми можно разделить на два направления – это профилактическое и коррекционно-реабилитационное.

Профилактическая направленность социально-педагогической деятельности с этими детьми включает в себя[22]:

– работу по организации благоприятной среды воспитания и общения;

– своевременную коррекцию семейных отношений;

– поиск форм занятости детей в свободное время;

– формы опеки детей в период объективной занятости родителей и членов семьи;

– постановка детей на социально-педагогический учет;

– патронирование отдельных детей.

Коррекционно-реабилитационное направление предполагает скорую социально-педагогическую помощь, такую как:

– постановку ребенка на учет;

– экспресс-диагностика состояния несовершеннолетнего;

– диагностика личностных особенностей и социальной ситуации развития ребенка;

– решение вопроса о месте, куда будет направлен несовершеннолетний;

– информирование семьи (или государственного учреждения) о месте пребывания ребенка;

– состояние несовершеннолетнего и программа дальнейшей работы с ним;

– организация необходимых контактов со специалистами для оказания психологической, медицинской, правовой помощи несовершеннолетнему;

– разработка и реализация программы по адаптации ребенка к социально здоровой среде, восстановлению или компенсации утраченных социальных связей, позитивных форм активности в игре, познании, труде.

Следует остановиться на методах работы школьного социального педагога по профилактике безнадзорности несовершеннолетних:

1. Метод убеждения - педагог может достичь успеха, если он достаточно владеет правовыми знаниями, чтобы убедить ребенка в последствиях его антиобщественного поведения. С помощью этого метода социальный педагог может добиться, чтобы воспитанник сам начал искать путь выхода из сложившейся ситуации.

2. Метод наблюдения - дает педагогу больше всего материала для воспитательной работы. Педагог наблюдает за общением ребенка, его поведением в семье, в школе, на уроке, со сверстниками, его трудом.

3. Метод беседы - важно, чтобы социальный педагог готовился к беседе. Ему в этом может помочь анкетирование, составленный заранее вопросник или результаты комиссии, которая сделала заключение при поступлении ребенка в данное учреждение.

4. Опрос - это исследовательский метод, позволяющий выявлять психологические особенности людей на основе их ответов на предложенные устные и письменные вопросы.

5. Метод социометрии - при котором, для математической обработки собираются данные бесед, анкетирования, опроса и алгоритмов, оценки кризисного состояния ребенка.

6. Метод анкетирования - метод множественного сбора статистического материала путем опроса испытуемых.

7. Метод тестирования - это исследовательский метод, в основе которого лежат определенные стандартизированные задания. (тесты развития, тесты общей результативности, психометрические, графические и др.).

8. Метод оценивания - исследовательский метод, связанный с привлечением к оценке изучаемых явлений наиболее компетентных лиц, мнения которых, дополняя друг друга, позволяют объективно охарактеризовать изучаемые явления.

9. Метод экспертной оценки – основан на анкетировании или интервьюировании, с помощью которых социальный педагог может выявить информацию, отражающая знания, мнения, ценностные ориентации и установки испытуемых, их отношение к событиям, явлениям действительности.

8. Метод консультирования – это квалифицированная помощь лицам, испытывающим различные проблемы, с целью их социализации, восстановления и оптимизации их социальных норм жизнедеятельности и общения.

9. Тренинг - это форма специально организованного общения, в ходе которой решаются вопросы развития личности, формирования коммуникативных навыков, оказание психологической помощи поддержки, позволяющие снимать стереотипы и решать личностные проблемы участников.

10. Игра – один из видов деятельности, значимость которой заключается не в результатах, а в самом процессе. Особенно важна для детей, которые через воспроизведение в игровом процессе действий взрослых и отношений между ними познают окружающую действительность. Игра служит физическому, умственному и нравственному воспитанию детей.

11. Экскурсии - это форма организации обучения, позволяющая проводить наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных условиях.

Таким образом, социальный педагог может использовать разнообразные методы работы в рамках профессиональной деятельности, так как они развивают у детей личность и воспитывают ее. Кроме этого социальному педагогу необходимо учитывать индивидуальные особенности и уровень воспитанности подростков. Так как на основе психологической характеристики подростка социальный педагог использует определенные методы работы с ним.

Для эффективности процесса социально-педагогического взаимодействия социального педагога с беспризорными и безнадзорными подростками, необходимо привлекать: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, органы управления социальной защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел.

Похожие работы

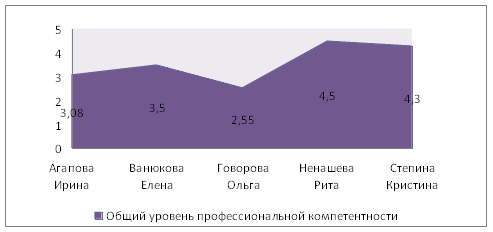

... анализ проводимой деятельности. Более точными, безошибочными становятся действия в различных направлениях работы. 2.3 Особенности проявления профессиональной компетентности в деятельности социального педагога в общеобразовательном учреждении Социальный педагог - это должность, предназначенная для профессионала, компетентного специалиста, конкретного субъекта воспитательной системы. Он не ...

... в социальной среде. Чтобы обеспечит разностороннее развитие личности каждого ребенка, необходимы усилия всего общества, всех государственных и общественных структур. 1.3 Функции, методы и формы социальной работы в школе В условиях школы применяются различные смежные подходы, имеющие границы и зоны воздействия, в которых проявляются те или иные воздействия социальной работы. При этом всегда ...

... проявления нормального возрастного развития, неизбежно накладывают отпечаток на сам процесс становления личности, вызывая своеобразные задержки и дисгармонии». 1.3 Работа социального педагога по социальной адаптации подростков из неблагополучных семей В рамках микросоциума школьник получает весьма многообразный и противоречивый опыт жизни, становится свидетелем и участником отношений и ...

... социального педагога с педагогически запущенными детьми и разработать программу коррекции педагогической запущенности, произвести оценку ее эффективности. Объект исследования: деятельность социального педагога с педагогически запущенными детьми. Предмет исследования: педагогически запущенные дети как отрасль деятельности социального педагога. Гипотеза исследования: деятельность социального ...

0 комментариев