Навигация

Минимизация функции многих переменных. Приближённые численные методы. Метод Монте-Карло

Минимизация функции многих переменных. Приближённые численные методы. Метод Монте-Карло

1. Минимизация функции многих переменных. Аналитические методы.

Теорема Вейерштрасса: пусть ![]() - множество функций непрерывных на замкнутом ограниченном множестве

- множество функций непрерывных на замкнутом ограниченном множестве ![]() . Если

. Если ![]() , тогда

, тогда ![]() достигает своих наибольшего и наименьшего значений.

достигает своих наибольшего и наименьшего значений.

Определение: точки максимума и минимума называются точками экстремума функции. Теорема Ферма: (необходимое условие существования экстремума). Пусть функция ![]() - определена в окрестности точки

- определена в окрестности точки ![]() . Если

. Если ![]() - является точкой экстремума функции

- является точкой экстремума функции ![]() , и в этой точке существуют частные производные, тогда

, и в этой точке существуют частные производные, тогда

![]() (1)

(1)

Обобщение: если ![]() - точка экстремума, то в этой точке либо выполняется формула (1), либо производная не определена. Определение: точки, в которых выполняется условие (1), называются точками экстремума функции

- точка экстремума, то в этой точке либо выполняется формула (1), либо производная не определена. Определение: точки, в которых выполняется условие (1), называются точками экстремума функции ![]() . Сейчас изложим достаточные условия существования экстремумов функции многих переменных. Для этого вспомним некоторые сведения из теории квадратичных форм.

. Сейчас изложим достаточные условия существования экстремумов функции многих переменных. Для этого вспомним некоторые сведения из теории квадратичных форм.

Определение: квадратичная форма

![]() (2)

(2)

![]() (3)

(3)

называется положительно (отрицательно) определённой, если ![]() (соответственно

(соответственно ![]() ) для любого

) для любого ![]() , при условии

, при условии ![]() , и обращается в ноль, только при

, и обращается в ноль, только при ![]() .

.

Пример:

1) ![]() - положительно-определённая форма.

- положительно-определённая форма.

2) ![]() - не является положительно-определённой, хотя

- не является положительно-определённой, хотя ![]() , т.к.

, т.к. ![]() .

.

3) ![]() - отрицательно-определённая форма.

- отрицательно-определённая форма.

Определение: квадратичную форму, которая принимает как положительные, так и отрицательные значения называют неопределённой формой.

Пример:

4)![]() - неопределённая квадратичная форма.

- неопределённая квадратичная форма.

Теперь, мы уже можем сформулировать достаточные условия существования экстремумов для функции многих переменных.

Теорема: пусть ![]()

![]() , и пусть

, и пусть ![]() является критической точкой функции

является критической точкой функции ![]() . Если квадратичная форма

. Если квадратичная форма

![]() (4)

(4)

(т.е. второй дифференциал функции ![]() в точке

в точке ![]() ) является положительно-определённой (отрицательно-определённой) квадратичной формой, то точка

) является положительно-определённой (отрицательно-определённой) квадратичной формой, то точка ![]() - является точкой минимума (соответственно максимума). Если же квадратичная форма (4) является неопределённой, то в точке

- является точкой минимума (соответственно максимума). Если же квадратичная форма (4) является неопределённой, то в точке ![]() - экстремума нет.

- экстремума нет.

На вопрос: когда квадратичная форма является положительно (или отрицательно) определённой, отвечает критерий Сильвестра:

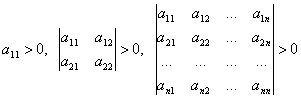

Для того, чтобы квадратичные формы (2),(3) были положительно-определёнными, необходимо и достаточно, чтобы

(5)

(5)

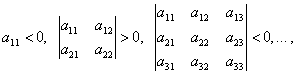

Для того, чтобы квадратичная форма (2), (3) была отрицательно-определённой, необходимо и достаточно, чтобы

(6)

(6)

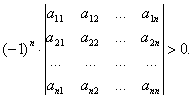

(7)

(7)

Как видим, для нахождения точек экстремума нам нужно решать систему, в общем, нелинейных уравнений (1), а для выяснения характера точки экстремума нужно на основе критерия Сильвестра проверять условия (5), (6) и (7) для дифференциальной квадратичной формы (4) в точке экстремума. Проиллюстрируем этот метод на примере 5: Функция двух переменных:

![]() (8)

(8)

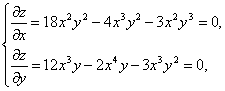

Решение: найдём критические точки:

(9)

(9)

откуда получаем критические точки: А(0;0); В(3;2). Исследуем эти точки. Для этого нам нужно выяснить, в каждой из этих точек, к какому виду принадлежит квадратичная форма:

![]() (10)

(10)

![]() (11)

(11)

![]() (12)

(12)

![]() (13)

(13)

В точке A(0;0) имеем:

![]() ,

,

так что ![]() , и условия критерия

, и условия критерия

Сильвестра не дают ответа на вопрос о наличии экстремума в этой точке.

Для решения этого вопроса надо привлечь старшие производные и формы более высокого порядка, для которых соответствующей общей теории пока нет, поэтому нужно обращаться к численным исследованиям.

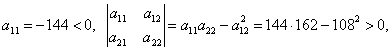

В точке B(3;2) имеем:

![]() ,

,

получаем матрицу квадратичной формы:

![]() .

.

т.е. по критерию Сильвестра B(3;2) является точкой максимума: ![]()

Похожие работы

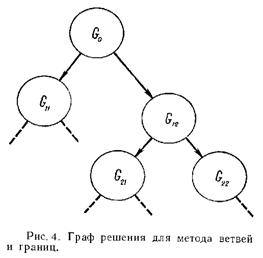

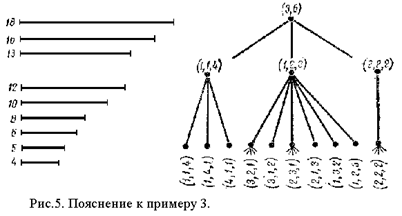

... (Балаша-Фора-Мальгранжа, Черенина, Джефферсона, Хиллиера и др.) являются модификациями метода ветвей и границ с учётом специфики условий задачи. 4. Построение оптимальной последовательности заданий на обработку в узле вычислительной системы 4.1 Формализация вычислительного процесса и рабочей нагрузки Узел вычислительной системы представляется в виде совокупности оборудования и ...

... по соответствующему полю). В окне Конструктора таблиц созданные связи отображаются визуально, их легко изменить, установить новые, удалить (клавиша Del). 1 Многозвенные информационные системы. Модель распределённого приложения БД называется многозвенной и её наиболее простой вариант – трёхзвенное распределённое приложение. Тремя частями такого приложения являются: ...

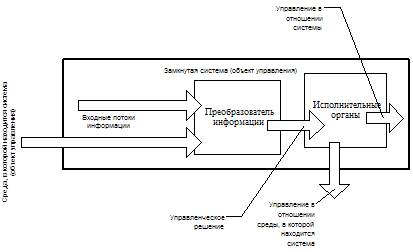

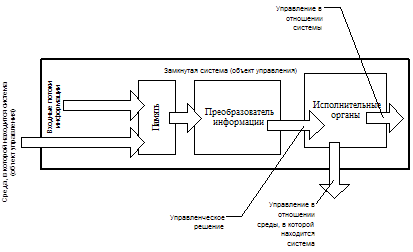

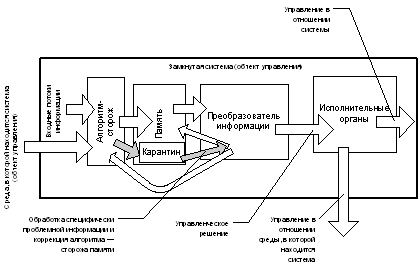

... за собой её гибель, либо требующие подключения к процессу самоуправления суперсистемы иерархически высшего управления. Так соборный интеллект видится индивидуальному интеллекту с точки зрения достаточно общей теории управления; возможно, что кому-то всё это, высказанное о соборных интеллектах, представляется бредом, но обратитесь тогда к любому специалисту по вычислительной технике: примитивная ...

0 комментариев