Навигация

Стилистическое использование пословиц, поговорок, «крылатых слов»

3.5 Стилистическое использование пословиц, поговорок, «крылатых слов»

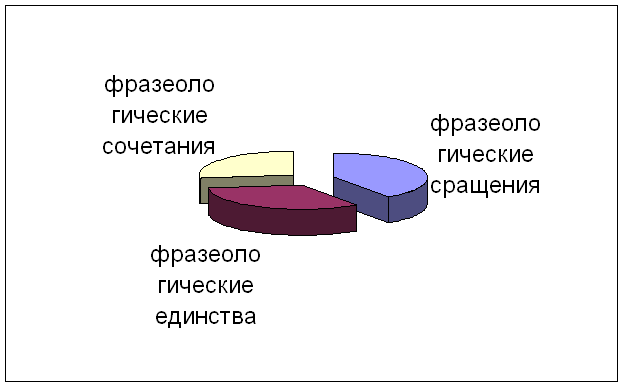

В стилистическом плане используются не только устойчивые сочетания в их разновидностях (фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания), но и другие фразеологические средства, к которым принадлежат пословицы, поговорки, «крылатые слова». Так же как рассмотренные выше обороты, фразеологические выражения употребляются в художественной литературе, в публицистике, в разговорной речи.

Образную силу пословиц отмечал еще Н.В. Гоголь: «в пословицах наших видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного изображения…» М. Горький говорил, что «пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги».

В художественной литературе пословицы и поговорки чаще всего используются как образное средство раскрытия внутреннего облика персонажа, характеристики его речевой манеры (ср. роль пословиц в «Повестях Белкина» и «Капитанской дочке» А.С Пушкина, в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя, в произведениях М. Горького)

В публицистической литературе пословицы и поговорки привлекаются для усиления выразительности, политической заостренности мысли. Общественно-политическая фразеология пополняется меткими выражениями известных политических деятелей.

Широко известны цитаты из произведений художественной литературы: Быть или не быть? (В. Шекспир); Свежо предание, а верится с трудом; Подписано, так с плеч долой; Ну как не порадеть родному человечку!; Времен Очаковских и покоренья Крыма; Сильнее кошки зверя нет; А Васька слушает да ест; Наши предки Рим спасли; А ларчик просто открывался (И.А. Крылов); Числом поболее, ценою подешевле; А судьи кто? (А.С. Грибоедов); Из искры разгорится пламя (А.И. Одоевский); Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой; Мечты, мечты, где ваша сладость?; А счастье было так возможно, так близко (А.С. Пушкин); Мертвые души; А подать сюда Ляпкина-Тяпкина (Н.В. Гоголь); Герой нашего времени; Без руля и без ветрил; В минуту жизни трудную (М.Ю. Лермонтов); С одной стороны нельзя не признаться, с другой – нельзя не сознаться; Применительно к подлости (М.Е. Салтыков-Щедрин); Человек в футляре; Как бы чего не вышло (А.П. Чехов); Человек – это звучит гордо; Безумству храбрых поем мы песню; В карете прошлого никуда не уедешь (М. Горький) и др.

4. Фразеологическое новаторство писателей

Писатели и публицисты, обновляя семантику фразеологизмов, нередко восстанавливают первоначальное значение входящих в них слов. Автор как бы возвращается к свободному употреблению слов, образовавших устойчивое сочетание, и обыгрывает их обычное лексическое значение. В результате происходит двуплановое осмысление фразеологизма: не в бровь, а в глаз попал учителю пятиклассник. Возникающая при этом внешняя омонимия фразеологизма и свободного сочетания рождает каламбур.

Второй план значения фразеологизма может выявляться при чтении последующего текста. Попал в переплет, но утешился, прочитав свое имя на обложке.

Прием разрушения образного значения фразеологизма, как видим, не затрагивает лексико-грамматического состава,- его внешняя форма обычно сохраняется, но смысл трактуется по-новому: Жизнь бьет ключом… и все по голове.

Фразеологизмы, сознательно употребленные писателем в несвойственном им значении, можно назвать семантическими неологизмами во фразеологии. Их часто используют юмористы ( рвать и метать — заниматься спортом).

С целью актуализации фразеологизмов писатели придают им необычную форму. Видоизменения фразеологизмов могут выражаться в сокращении или расширении их состава.

Редукция, или сокращение состава, фразеологизма обычно связана с его переосмыслением. Например: Заставь депутата богу молиться… (отсечение второй части пословицы «так он и лоб разобьет» — лишь усиливает иронию в оценке постановления думы РФ, обострившем политическую ситуацию в Приднестровье. Противоположно редукции расширение состава фразеологизма: Это те гранитные камни преткновения знания — определение гранитные, введенное в устойчивое словосочетание, придает образу особую наглядность. Состав фразеологизма часто расширяется благодаря введению уточняющих слов (Кошки не обыкновенные, а с длинными желтыми когтями скребли ее за сердце. — Ч.).

Изменение состава фразеологизма может стать средством усиления экспрессивной окраски речи (С величайшим нетерпением буду ждать… только не откладывайте в слишком долгий ящик — М. Е). В иных случаях введение дополнительных слов во фразеологические обороты придает им новые смысловые оттенки: Скверное время для совместных выступлений — можно сесть в грязную лужу, а этого не хочется. - М. Г. Сесть в лужу значит «поставить себя в неловкое положение»; введенное определение расширяет смысл: «позволить вовлечь себя в нечестную игру».

5. Новая фразеология и ее использование

5.1 Рождение новой фразеологии

Под фразеологией понимается совокупность фразеологизмов какого либо языка. Сюда входят прежде всего устойчивые сочетания слов, которые используются как готовые, воспроизводимые в речи его единицы: не солоно хлебавши, прийти к заключению, выразить недоверие, взять в оборот, черный ящик. Многие относят к фразеологии также пословицы, поговорки, крылатые слова, речевые штампы, которые также обладают важнейшими признаками фразеологизмов: устойчивостью и воспроизводимостью: Ночная кукушка перекукует дневную; Каждому овощу свое время; Красота спасет мир (Ф. Достоевский); белое золото (хлопок); жидкое золото (нефть); черное золото (уголь).

Каждая эпоха рождает свою фразеологию. Особенно это заметно в общественно-политической сфере. Наглядный пример тому текст Основного закона страны — Конституции. Как известно, за годы советской власти в России было создано четыре конституции, последовательно сменявших друг друга. Октябрьские события 1917 г. и установление советской власти дали импульс созданию Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) 1918 г. После образования Союза Советских Социалистических Республик была принята в 1924 г. Конституция СССР. В 1936 г. ее сменила сталинская Конституция СССР, которая, как считалось, законодательно закрепила победу в стране социалистических общественных отношений. В 1977 г. была принята брежневская Конституция «развитого социалистического общества, строящего коммунизм».

Последняя действовала до 1993 г., пережив на три года распад СССР. Во всех этих конституциях были продекларированы политическая власть трудящихся, равноправие всех граждан, демократическая избирательная система, предоставление трудящимся широких прав и свобод и гарантии их осуществления. Однако практическая реализация этих положений была во многом сведена на нет утвердившейся командно-административной системой.

Принципиально новым явлением в общественно-политической жизни страны представляется Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме 12 декабря 1993 года. Она провозгласила Россию демократическим федеральным правовым государством с республиканской формой правления, разделением государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, идеологическим плюрализмом, равноправием всех форм собственности, в том числе частной, с рыночной экономикой. В Конституции РФ обозначены и основные направления деятельности федеральных органов государственной власти, к которым отнесены: Президент, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная дума), Правительство, Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд. Отсюда большое количество в Основном Законе страны новых по сравнению с прежними конституциями словосочетаний устойчивого характера, называющих действия федеральных органов государственной власти, не мыслимые при общественно-политической системе, утверждавшейся прежними конституциями. Это прежде всего глагольно-именные словосочетания типа осуществляться путем референдума, принимать регламент, создать согласительную комиссию, признавать неконституционным. Сюда относятся также субстантивно-субстантивные словосочетания с господствующим отглагольным существительным (доверие правительству, заслушивание посланий), субстантивно-адъективные (валютное регулирование, трехкратное отклонение), а также отдельные глаголы, например, вноситься, связанные в употреблении с названиями определенных объектов, в данном случае законопроектов, предложений: Законопроект (предложение) вносится...

Значительная часть этих устойчивых словосочетаний была известна русскому языку и ранее, но использовались они для характеристики деятельности зарубежных или дореволюционных российских органов государственной власти, следовательно, являются переориентированными на современную российскую действительность. Например: выразить недоверие правительству, обращаться с посланием, отказать в доверии, отставка правительства, подать в отставку, поставить вопрос о доверии, принять решение о роспуске, приносить присягу — о президенте, проводить парламентские слушания. Не меньшая часть словосочетаний является вообще новой в русском языке, отражает особенности современной политической российской действительности: давать толкование конституции, защита и обеспечение устойчивости рубля, иметь верховенство о законе, использовать согласительные процедуры, осуществлять полномочия на постоянной основе. Встречаются отдельные кальки с английского языка, например отрешение от должности (от англ. Impeachment).

Ни одного из приведенных устойчивых словосочетаний, называющих действия федеральных органов государственной власти, в прежних конституциях нет. Например, предшествующая Конституция вменяла решение всех вопросов, относимых ею к ведению Союза ССР, Верховному Совету СССР, соотносимому по своей роли с нынешним Федеральным Собранием. К этим вопросам принадлежат: «принятие Конституции СССР, внесение в нее изменений; принятие в состав СССР новых республик, утверждение образования новых автономных республик и автономных областей; утверждение государственных планов экономического и социального развития СССР, Государственного бюджета СССР и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов власти Союза ССР» (ст. 108). Кроме того, каждая из палат Верховного Совета (Совет Союза и Совет Национальностей) принимает решение о признании полномочий депутатов или о признании выборов отдельных депутатов недействительными, избирает Председателя палаты, передает спорные вопросы на разрешение согласительной комиссии, а затем вторично рассматривает их или передает на всенародное голосование (референдум).

В главе 15-й, где говорится о функциях Верховного Совета СССР, указывается также, что он избирает Президиум Верховного Совета ССР, который в свою очередь назначает выборы в Верховный Совет СССР, созывает сессии Верховного Совета СССР, координирует деятельность постоянных комиссий палат Верховного Совета СССР и т.д. Важно, наконец, отметить, что многие аспекты деятельности прежнего Верховного Совета СССР вообще больше не свойственны органам государственной власти: принятие Конституции, принятие в состав страны новых республик, избрание Президиума как постоянно действующего органа Верховного Совета и т.д.

Итак, изменилась политическая система в России — изменились и функции государственных органов власти, как и сами органы, что нашло немедленное отражение в языке, в данном случае на уровне устойчивых глагольно-именных и субстантивно-именных словосочетаний. Одни из них вышли из употребления, другие (в еще большем количестве) вошли. Следует не только постоянно овладевать новой фразеологией, но и активно, и умело владеть ею. Иначе трудно говорить о текущих общественно-политических событиях не только в официальной обстановке, но даже с друзьями, особенно если они не чуждаются современной печатной продукции, слушают радио- и телепередачи.

В общественно-политической сфере возникло огромное количество и других устойчивых словосочетаний. Возьмем, к примеру, слово синдром. Изначально оно выступало как медицинский термин со значением «сочетание признаков (симптомов), имеющих общий механизм возникновения и характеризующих определенное болезненное состояние организма». Но в ходе перестройки и дальнейшего развития нашего общества это слово стало означать социальную болезнь, причем в одних случаях оно в соединении с определениями воспринималось как свободное словосочетание, а в других получило устойчивый характер. К первым можно отнести синдром клубных симпатий (Рос. газета. 1993. 14 июля), послечернобыльский синдром (Рос. газета. 1997. 11 июля), послереферендумный синдром (Рос. газета. .1993. 1 июня), синдром боязни (кома. 1997. 6 сент.). Они единичны, индивидуальны в употреблении. Внутренняя форма таких словосочетаний понятна, и они не требуют дополнительных разъяснений.

В противоположность им некоторые сочетания со словом синдром воспринимаются как устойчивые цельные выражения и без определенных комментариев не понятны. Так, выражение афганский синдром в «Словаре перестройки» определяется следующим образом: «Совокупность социально-психологических факторов, приведших к неприятию окружающей действительности частью участников войны в Афганистане в связи с переоценкой роли этой войны в общественном сознании». Приводится пример такого понимания: «Причина возникновения афганского синдрома видна из бесед с солдатами, офицерами, запасниками афганского контингента. Любой выделит ключевую мысль: «Мы недовоевали». Причем под «мы» отдельный афганец подразумевает не себя — подразумевается армия» (Литературная газета. 1989. 4 сент.). Можно привести еще пример и не один: «Нервно-психические расстройства преследуют практически каждого, кто выполнял «интернациональный долг» в Афганистане (...) Уже обнаружена особая группа специфических заболеваний, которые отличаются затяжным, подчас хроническим течением. Это лишь штрихи общей картины под названием «афганский синдром» (Рос. газета. 1992. 11 ноябр.).

Довольно распространенным оказался и синдром врага, означающий «совокупность социально-психологических факторов жизни советского общества в период кризиса национальных и экономических отношений, характеризующаяся враждебностью, подозрительностью, недоверием друг к другу». Если в ближайшие месяцы серьезных перемен не будет, вот тогда и начнется. Вот и начнем искать виноватого. Не хочется верить в это. Но как быть? Как избежать конфронтаций? Ведь «синдром врага» появляется на митингах, в коллективах, даже в домах, в семьях» (Лит. газета. 1989. М 49).

Целый веер фразеологических сочетаний появился на базе слов пространство и поле, употребляемых, правда, не в издавна присущем им физическом значении, а в переносном, метафорическом. Так, если вначале чаще говорилось об едином экономическом пространстве, под которым понимался «рынок со свободным перемещением товаров и капиталов на основе соглашения между суверенными государствами, входящими в бывший СССР», или просто об экономическом пространстве как о «сфере действия общих экономических процессов», то впоследствии какими только определениями пространство не наделяли: рублевое, постсоветское, конституционное, политическое, общеобразовательное и т.д.

То же самое следует сказать о метаморфозе, происшедшей со словом поле. В этом смысле оно оказалось синонимичным слову пространство, хотя и с более суженным значением и меньшим количеством прилагаемых к нему определений: административное, антимонопольное; конституционное, музыкальное и т.д. поле. А какие только «войны» не ведутся с недавних пор на всех этих «пространствах» и «полях»: законов законодательной и исполнительной властей, компроматов, нервов, даже пресс-конференций,

На смену устойчивым сочетаниям и выражениям типа вызывать на ковер; стереть в лагерную пыль; всякая инициатива наказуема; шаг влево, шаг вправо считается..; одни делают вид, что работают, другие — что платят. На страницах периодической печати все чаще стали встречаться такие устойчивые словосочетания, как остаться на плаву, найти свою нишу, только ленивые не, на всю оставшуюся жизнь. Не менее часто употребляются и устойчивые выражения типа Разрешено все, что не запрещено законом, Кто не рискует, тот не пьет шампанского, Обидно за державу. Под влиянием рекламных клише замелькали не только на страницах газет и журналов, но и в нашей речи не просто, а очень просто, ну очень (крутая женщина, интересное чтение), ну просто (фантастика; девочка), отличная компания, сладкая парочка. Правда, многие из таких фразеологизмов быстро забываются, как только начинается другая рекламная кампания, и речь пополняется новыми модными оборотами. Но они — принадлежность нашей речи, и относиться к ним надо, как к ее неизбежному, хотя и непостоянному спутнику.

Еще в начале 80-х гг. казались «высокими» по употреблению, наполненными глубоким смыслом многие выражения из пропагандистского лексикона недавнего прошлого. Под влиянием перестроечных процессов они получили отчетливый иронический оттенок. Примеры. Все для человека (имевшее продолжение в лозунге — «все во имя человека»): «Бюрократическая система маскируется бумажными лозунгами, на словах повторяя: «Все для человека», а на деле попирает и унижает этого самого человека» (Нева. 1990. Мд 11). Развитой (реальный) социализм: «Вот уже десять лет как мы должны были жить при коммунизме (если бы выполнили решения ХХII съезда КПСС и положения III Программы партии). Ну да ладно, зато 17 лет пожали при брежневском развитом социализме» (Смена. 1989. 29 дек.); «Реальный социализм оказался системой со столь низкой экономической и социальной эффективностью, и, следовательно (...), необходимо вывести мировое социалистическое движение на иную траекторию развития» (Правда. 1990. 17 янв.). Светлое будущее: «Российская доктрина» светлого будущего основывается, в сущности, на четвертом сне Веры Павловны [героини романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?»]. Вера в светлое будущее обернулась извращенной религией силы (Лит. газета. 1990. 21 марта.).

Похожие работы

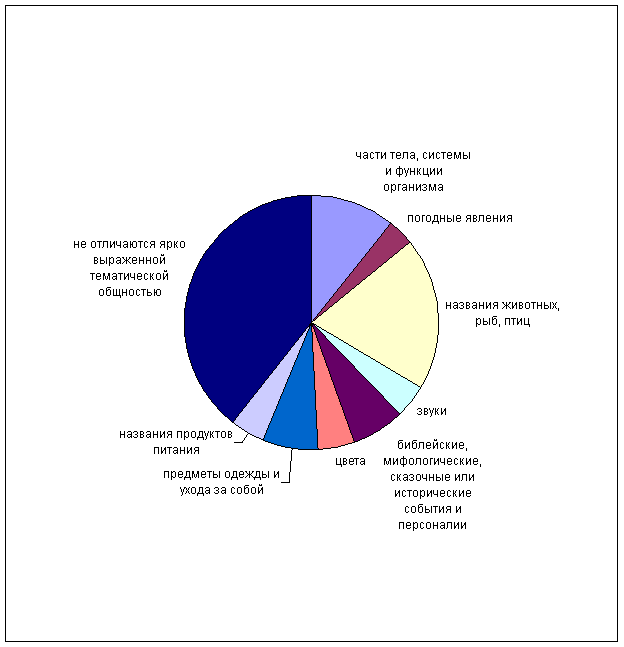

... человека как составляющих лексем-компонентов в их прямых значениях, так и особенно совокупных фразеологических единиц в их фразеологических значениях. Глава 3. Сопоставительный анализ фразеологизмов лексико-семантического поля частей тела. Сопоставление систем соматических фразеологизмов трех языков должно, по-видимому, дать ответ на следующие вопросы: в чем заключаются сходства и разли ...

... формирования стилей русского языка.Роль Радищева в формировании стиля революционной публицистики Радищев создатель революционного публицистического стиля, широко пользовался лексикой и фразеологией славянско-русского характера, изменяя и развивая их смысловую систему и идейную направленность. О том как формировалась и создавалась фразеология свидетельствуют многие новообразования Радищева. ...

... авторская речь и речь героев неповторимо своеобразны, как-то по-особому выразительна, метка и образна. Чем достигается данный эффект? Анализ ряда произведений В. М. Шукшина показал, что этому в немалой степени способствует использование фразеологических оборотов в речи автора и его героев. Фразеологические обороты - это яркое стилистическое средство сделать речь сильной и красочной, образной и ...

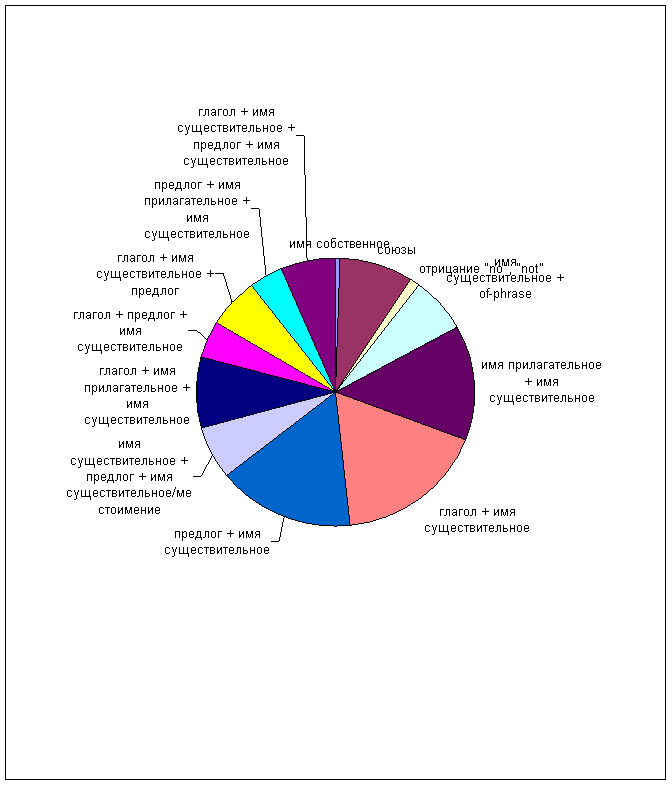

... труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам определения и классификации фразеологических единиц; и выявить признаки для составления классификации фразеологических единиц языка детективов из произведений Агаты Кристи. Анализ лингвистической литературы показывает, что существует множество концепций и взглядов на природу и классификацию фразеологических единиц, таких, как: включение ...

0 комментариев