Навигация

Bиды и источники урбанизационных угроз

1.2. Bиды и источники урбанизационных угроз

Недопустимы следующие патологии урбанизационных процессов:

проектирование градостроительной среды (систем расселения, городов, комплексов) без целевой функции и учёта социально-архитектурного заказа;

возрастающие «ножницы» между сроками физической и моральной амортизации строений, приводящие к удорожанию строительства из-за их преждевременного сноса (пример панельных жилых домов первого поколения);

разрушение системы сохранения ценностей градостроительной культуры и пропаганда зарубежной архитектуры, чуждой природным условиям России и традициям отечественного строительного искусства;

парализация городов транспортными потоками (при социализме их улично-дорожная сеть была рассчитана на 50-150 автомашин на 1000 населения);

низкие темпы строительства жилья (международная норма составляет 1 кв. м на человека в год), его высокая энергоёмкость (в Швеции расход условного топлива в год составляет 18, а в России - 72 кг/ м2), неудовлетворительное качество (дома КПД - «энерговлаговампиры») и малая доступность;

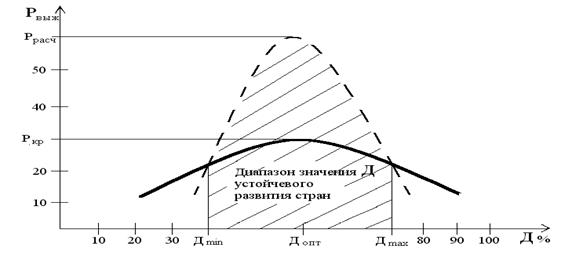

обоснование структуры жилой застройки без учёта степени надлежащей надёжности социума (обеспечивается при децильном коэффициенте 1:7-10) и затрат на утилизацию строений, а вариантов её композиционных решений, систем транспорта и соцкультбыта, а также планировок населённых мест[3] - без прогнозных и оптимизационных расчётов, выполненных, относительно районов благоприятных и непригодных для постоянного проживания населения;

запредельный физический и моральный износ городской инфраструктуры, сверхнормативное экологическое загрязнение среды обитания;

необоснованное уничтожение памятников архитектуры и вырубка (под застройку территорий) дефицитных городских зелёных насаждений.

К внешним источникам урбанизационных угроз России относится подрывная деятельность зарубежных интеллектуальных центров (политических, экономических, военных, разведывательных и др.), направленная против качественной архитектуры, как материальной формы социальных процессов.

К внутренним источникам относятся:

неразвитость баз стройиндустрии, отсутствие соответствующих полномочий и средств у архитектурно-градостроительных служб;

отсутствие системы правового контроля со стороны институтов гражданского общества и профессиональной элиты за качеством градостроительства и конъюнктурой спроса-предложения на строительном (жилищном) рынке;

послеперестроечный развал ЖКХ и функционирование Проектно-строительного комплекса (ПСК) в саморазрушающем режиме (нет «обратных» связей управления), а также отстраненность от проблем обеспечения его устойчивого развития академических центров, прокуратуры и МВД;

экономический механизм «дикого» рынка, обуславливающий принятие градостроительных решений не на основе оценки социального качества среды обитания, а «стоимости» земли, что обуславливает рост этажности жилой застройки и игнорирование последствий от роста парка личных автотранспортных средств;

криминализация строительной отрасли, обусловленная сращиванием её бизнес-структур с государственным аппаратом, отсутствие правового собственника градостроительной среды и законотворческой базы по проблемам урбанизационной безопасности;

неисполнение органами государственной власти и местного самоуправления (МСУ), организациями и гражданами существующего архитектурного законодательства (несоблюдаются, например, требования СНиПа 11-04-03 о необходимости проведения экспертизы градостроительной документации и учёта результатов ранее выполненных НИР);

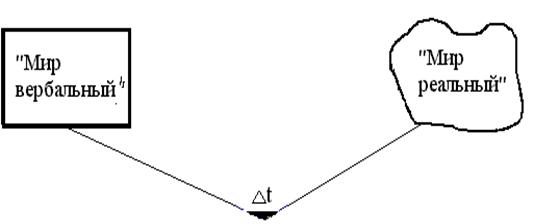

технократическая ментальность менеджеров ПСК, нехватка специалистов по городскому хозяйству, а также отсутствие кадров по урбанизационной безопасности, курсов и учебных программ их подготовки;

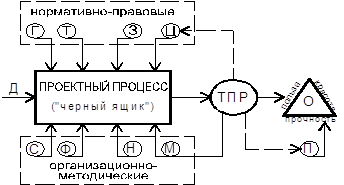

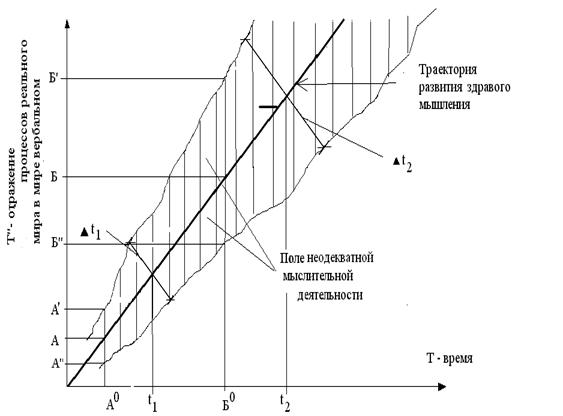

методологическая неразработанность научно- архитектурной деятельности (игнорируются общеизвестные положения науковедения, нет понимания в необходимости различий в методических подходах решения пространственных и искусствоведческих задач), а также и проектной деятельности (не оценивается потенциальное качества ПТД, не учитываются рекомендации теории принятия решений и требования необходимости социального целеполагания); отстранённость архитектурно-строительных вузов от решения региональных проблем урбанизационной безопасности.

1.3 Основные задачи по обеспечению урбанизационной безопасности

Некоторому решению вопросов обеспечения урбанизационной безопасности способствует сложившаяся в России система лицензирования проектных организаций, которая не полностью отвечает предъявляемым к ней требованиям. Так, нормативные предписания о необходимости изучения ранее выполненных НИР повсеместно не выполняются, но лицензий по этому случаю фирм не лишают. Недоработки в правовом регулировании инвестиционных процессов затрудняют поддержание синергетического баланса противоречивых интересов его участников. По этой же причине отсутствуют независимые консультационные пункты и маркетинговые лаборатории, призванные обслуживать возрастающие архитектурно-строительные интересы горожан.

Для устранения градостроительных недостатков необходимо:

учредить НИИ внутренней безопасности РФ с созданием при региональных службах ФСБ его лабораторий по исследованию градостроительных деформаций субъектов федераций (см. Законы РФ «О БЕЗОПАСНОСТИ» и «О ФСБ»);

разработать нормативно-правовую базу решения проблем урбанизационной безопасности и организационный механизм участия администрации территорий и органов МСУ в этой области их профессиональной деятельности;

издать методическое пособие для комитетов МСУ по правовым и архитектурным вопросам проведения градостроительной политики;

обеспечить «прозрачность» архитектурной деятельности и доступ юридических и физических лиц к градостроительной документации, создав для этого государственную систему градостроительного мониторинга с постоянно пополняемым фондом данных о состоянии качества архитектурной среды;

разработать концепцию государственной политики по предотвращению урбанизационных угроз, а также целевые программы по проблемам защиты архитектурной среды от её случайных и умышленных деформаций;

оптимизационные архитектурно-градостроительные расчёты выполнять на основе комплексных критериев качества, предполагающих учёт энергоёмкости и потребительной стоимости среды обитания, а также компромиссную увязку градостроительных интересов различных инвесторов (частных, групповых, государственных), настоящих и будущих поколений;

разработать должностные инструкции по оценке рисков урбанизационных опасностей как поражающих факторов «средовой» агрессии геополитических конкурентов России и установить административно-уголовную ответственность за их исполнением чиновников госаппарата;

для оперативного ознакомления проектировщиков с последними достижениями архитектурной науки и с общепризнанными градостроительными рекомендациями[4] максимально использовать интеллектуальный потенциал вузов, а также информационные технологии электронной почты и Интернета;

на основе анализа применимости либеральной экономической модели для России разработать методики расчёта социального качества градостроительной документации и последствий от ожидаемых урбанизационных угроз;

обеспечить координацию госорганов с различными организациями и учреждениями, задействованных в нейтрализации урбанизационных опасностей;

разработать научные рекомендации по вопросам обеспечения урбанизационной безопасности стратегических регионов с изучением градостроительных причин аномальных деформаций социума (психические и физиологические патологии, повышенная смертность, преступность, алкоголизм и т.п.);

радикально пересмотреть методику проектной деятельности (на теоретических принципах кибернетики) и номенклатурную специализацию учёных-архитекторов, исходя из того, что главной целью науки о пространстве должны стать её ответы на вопросы «ЧТО, СКОЛЬКО И ГДЕ СТРОИТЬ?»;

разработать чёткую организационно-управленческую структуру административного аппарата ПСК и ЖКХ и должностные обязанности их менеджеров;

привлечь научные центры, органы правового надзора (прокуратуру) и государственные службы безопасности к обеспечению надёжных условий функционирования ПСК и ЖКХ на конституционной основе.

Похожие работы

... Тюменский еженедельник «Возрождение», 2002, № 18 (статья ТЕХНОКРАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ). 3. Статья ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ АРХИТЕКТУРЫ С ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ (9 м. п. стр.), высланная для публикации в Тюменское отделение Концептуальной партии «Единение», освещающей на страницах СМИ проблемы ...

0 комментариев