Навигация

Коагуляция дисперсной системы. Скорость коагуляции. Причины, вызывающие процесс самопроизвольной коагуляции

98. Коагуляция дисперсной системы. Скорость коагуляции. Причины, вызывающие процесс самопроизвольной коагуляции.

Коагуляция – процесс самопроизвольного укрупнения (слипания) дисперсных частиц, который может происходить при действии на дисперсную систему различных факторов: при интенсивном перемешивании или встряхивании, нагреве или охлаждении, облучении светом или пропускании электрического тока, при добавлении к системе электролитов или неэлектролитов и др. При разных способах воздействия на систему происходит уменьшение энергии связи диспергированных частиц с окружающей их дисперсионной средой. Так, добавление электролита вызывает сжатие диффузного слоя в коллоидной частице, следовательно, понижение величины электрокинетического потенциала. Это приводит к уменьшению электростатического отталкивания коллоидных частиц и, как следствие, к большей вероятности их слипания.

Минимальная концентрация электролита, добавляемого к дисперсной системе, при которой наступает явная коагуляция за определенный промежуток времени, носит название порога коагуляции ![]() . Порог коагуляции определяется температурой, природой добавленного электролита, знаком заряда добавляемого иона (действует прежде всего ион, имеющий заряд, противоположный заряду коллоидных частиц) и величиной заряда этого иона. Так, для трех-, двух- и однозарядных ионов явная коагуляция наступает при концентрации электролитов в соотношении 1:10 - 50: 500-1000 (приближенное правило Шульце-Гарди).

. Порог коагуляции определяется температурой, природой добавленного электролита, знаком заряда добавляемого иона (действует прежде всего ион, имеющий заряд, противоположный заряду коллоидных частиц) и величиной заряда этого иона. Так, для трех-, двух- и однозарядных ионов явная коагуляция наступает при концентрации электролитов в соотношении 1:10 - 50: 500-1000 (приближенное правило Шульце-Гарди).

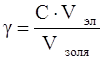

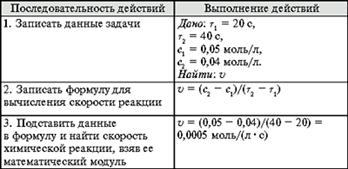

Порог коагуляции рассчитывается следующим образом:

, (1)

, (1)

где порог коагуляции, кмоль/м3;

С – молярная концентрация раствора электролита, кмоль/м3;

Vэл – объем раствора электролита, м3;

Vзоля – объем золя, м3.

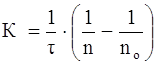

Теорию быстрой скорости коагуляции разработал Смолуховский. Он автор уравнения для расчета константы скорости коагуляции K:

, (2)

, (2)

где n0 и n – число частиц в единице объема системы до начала коагуляции и к моменту времени ![]() соответственно

соответственно

время коагуляции, с.

Константа скорости коагуляции зависит от коэффициента диффузии для частиц и их радиуса следующим образом:

К = 8 · ·D · r. (3)

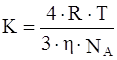

Учитывая уравнение (2) и уравнение Эйнштейна, окончательное уравнение для константы скорости коагуляции принимает вид:

, (4)

, (4)

где К – константа скорости коагуляции, м3/с;

![]() – вязкость среды, Па·с;

– вязкость среды, Па·с;

NA – число Авогадро.

Смолуховский ввел также понятие о времени половинной коагуляции, согласно которому время, необходимое для уменьшения первоначального числа частиц в 2 раза, связано с их исходным числом следующим образом:

, (5)

, (5)

где – время половинной коагуляции, с;

– время от начала коагуляции, с.

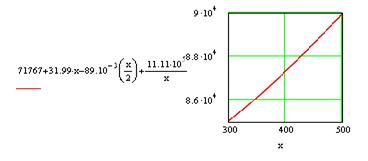

Из уравнения, преобразованного к виду:

, (6)

, (6)

следует, что если построенный в координатах nо/n = f ( график представляет собой прямую линию, то это служит показателем соответствия экспериментальных данных теории Смолуховского.

108. Суспензии. Условия их образования и свойства. Пасты – концентрированные суспензии. Примеры суспензий среди продуктов питания.

Суспензии – это взвеси порошков в жидкости (тип Т/Ж). Дисперсная фаза в суспензиях содержит частицы сравнительно больших размеров (более 10–4 см), поэтому суспензии седиментационно (т.е. по способности к оседанию) неустойчивы. Им не свойственны осмотическое давление, броуновское движение и диффузия. Частицы могут нести на своей поверхности двойной электрический слой, что способствует их стабилизации, но под влиянием электролитов суспензии коагулируют или образуют агрегаты, причем коагулированная суспензия, обычно легко пептизируется. Суспензии гидрофильных частиц стойки в воде, но нестойки в углеводородах. Их стойкость повышается в присутствии поверхностно-активных веществ. Повышению стабильности суспензий способствует также образование заряда на поверхности частиц (мицеллирование).

Пасты – это высококонцентрированные стабилизированные суспензии (типа Т/Ж), в которых частицы дисперсной фазы связаны за счет молекулярных сил и по этой причине не способны к взаимному перемещению. В таких высоковязких (пластично-вязких) системах почти вся дисперсионная среда сольватно связана с дисперсной фазой. Таким образом, пасты занимают промежуточное положение между порошками и суспензиями. В них могут протекать процессы, характерные для коллоидных систем с внутренней структурой (синерезис и др.) Большое практическое значение таких концентрированных систем обусловлено их пластичностью.

Примерами суспензий среди продуктов питания являются все пищевые пасты: томатная, шоколадная, сырная и т.д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахметов Б. В. Задачи и упражнения по физической и коллоидной химии. – Л.: Химия, 1989.

2. Гамеева О. С. Физическая и коллоидная химия. – М.: Высшая школа, 1983.

3. Евстратова К. И., Купина Н. А., Малахова Е. М. Физическая и коллоидная химия. – М.: Высшая школа, 1990.

4. Зимон А. Д., Лещенко Н. Ф. Коллоидная химия. – М.: Химия, 2001.

5. Зимон А. Д., Лещенко Н. Ф. Физическая химия. – М.: Химия, 2000.

6. Киселев Е. В. Сборник примеров и задач по физической химии. – М.: Высшая школа, 1983.

7. Кнорре Д. Г. Физическая химия. – М.: Высшая школа, 1990.

8. Стромберг А. Г. Физическая химия. – М.: Высшая школа, 2001.

9. Степин Б. Д. Международные системы единиц физических величин в химии. – М.: Высшая школа, 1990.

10. Фридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии. – Л.: Химия, 1995.

11. Хмельницкий Р. А. Физическая и коллоидная химиия. – М.: Высшая школа, 1988.

Похожие работы

... от (Т – 100) до (Т + 100) К; 3. укажите, как изменяется константа равновесия при повышении температуры; 4. определите тепловой эффект реакции при Т, К; 5. сопоставьте тепловой эффект, вычисленный в п. 4, с тепловым эффектом, вычисленным по закону Кирхгофа при температуре Т, К; 6. определите стандартное сродство реагирующих веществ при температуре Т, К. ...

... условия сдвига равновесия вправо .... Глава 2. Прикладные аспекты преподавания темы «Закономерности течения химических реакций» Прикладные аспекты преподавания темы «Закономерности течения химических реакций» на мой взгляд удобнее всего рассматривать на уроках, которые следуют сразу за рассмотрением скорости реакции и химического равновесия, - это производство серной кислоты. 2.1 ...

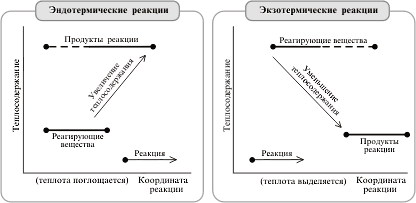

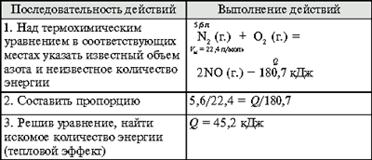

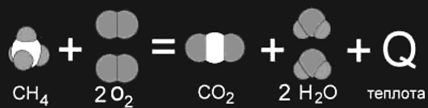

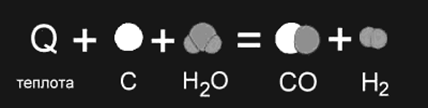

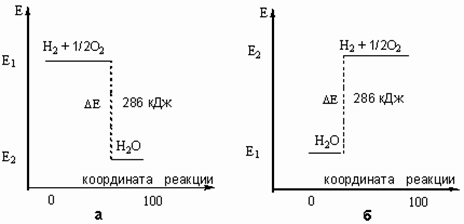

... в уравнениях реакций и не забывать о том, что складываемые, вычитаемые или сокращаемые моли вещества должны находиться в одинаковом агрегатном состоянии. 2. Применение теплового эффекта на практике Тепловые эффекты химических реакций нужны для многих технических расчетов. Например, рассмотрим мощную российскую ракету "Энергия", способную выводить на орбиту космические корабли и другие полезные ...

... коэффициенты в уравнениях реакций и не забывать о том, что складываемые, вычитаемые или сокращаемые моли вещества должны находиться в одинаковом агрегатном состоянии. 2. Применение теплового эффекта на практике Тепловые эффекты химических реакций нужны для многих технических расчетов. Например, рассмотрим мощную российскую ракету "Энергия", способную выводить на орбиту космические корабли и ...

0 комментариев