Навигация

Подготовка к выбору решения

2. Подготовка к выбору решения.

После выполнения подготовительных работ по формированию и оценке решений формируется процедура непосредственного выбора решения.

На первом этапе упорядочивается полученная на предыдущих этапах информация и размещается в соответствующих матрицах (таблицах). При этом для каждого типа задач принятия решений формируется своя система подготовки и предоставления информации. В свою очередь, каждая задача ПР характеризуется классификационными параметрами.

При подготовки информации для описания и анализа проблемной ситуации используют некоторые типовые структуры, полнота описания которых зависит от типа решаемой задачи. Обычно в качестве основных параметров, определяют типы задач и соответственно структуру ее описания, выбирают следующие:

- количество лиц, принимающих решение (один ЛПР – характеризуют задачи индивидуального выбора, а признак принимает значение – типа J; несколько ЛПР – характеризуют задачи группового выбора типа, а признак принимает значение – типа G) ;

- наличие гипотез по дальнейшему развитию исходной ситуаций при отсутствии необходимой информации по проблеме, методологии решения или характеристик альтернативы (возможных вариантов развития событий) задает тип задачи S;

- наличие одного или нескольких критериев (если критериев несколько, то задача имеет тип А).

Определим систему описания информации для некоторых классов задач, наиболее часто встречающихся в практике управления.

Задачи типа J. Они характеризуются полной информацией по проблеме и альтернативам решения, наличием одного критерия и одним ЛПР, который и осуществляет выбор. Информация описывающая эти задачи ,как правило, представлена, в виде простой таблицы (табл.1).

Таблица 1.

Матрица описания задач типа J

| Альтернативы решения | Y1 | Y2 | … | Yn |

| Функции предпочтения | f1 | f2 | … | fn |

Для вычисления значений функции предпочтения (fi) по каждой альтернативе может быть использована любая шкала: - ранговая (порядковая); - количественная (степени достижения); - относительная и др. В дополнение к матрице может быть дана информация об особенностях решения, условиях, ограничениях и возможностях.

Задачи типа JS. Для них характерна неопределенность в описании проблемы и/или альтернатив решения, т.е. проблемная ситуация So полностью не определена . В этом случае ситуация So доопределяется гипотетическими ситуациями Si , т.е. So = ( S1, S2,…, Sn ) и для каждой из ситуаций, если это возможно, следует задать вероятность ее возникновения.

Задачи данного типа характеризуются одним критерием выбора и множеством гипотез ( S1, S2,…, Sn) с вероятностями их возникновения Р(Si).

Информация описания задачи такого типа чаще всего представляется матрицей, где fij – функция предпочтения ; Рi - вероятность появления ситуации Si (таб. 2)

Задачи типа JA. Данный тип задач характеризуется наличием нескольких целей (критериев) (многокритериальные задачи) А = (А1,А2,…,Аk) и характеризуют вполне определенную проблемную ситуацию.

Для каждой цели (критерия ) могут быть определены приоритеты bi, задающие степень ее важности. Информация описания такой задачи представляется следующей матрицей (табл. 3) .

Задачи типа JSA. Данный класс задач относится к многокритериальным и характеризуются наличием системы гипотез развития проблемы So = ( S1, S2,…, Sn ), для каждой из которых задается вероятность ее возникновения. Множество целей А = (А1,А2,…,Аk) задает критериальное пространство решения, для каждой из которых формируется приоритет цели bi. Описание такой задачи характеризуется матрицей, представленной в табл. 4 .

К задачам группового выбора относятся задачи типа G , GS , GA , GSA

3. Процесс управления с точки зрения выполнения шагов управления представляет собой систему действий, которую можно условно называть технологией (технологическим процессом) принятия решений.

Весь процесс подготовки и принятия решения можно представить в виде следующих этапов;

1) выявление проблемной ситуации, определение цели решения и критериев оценки его результатов;

2) информационный цикл, этап сбора информации для ознакомления с вопросом, по которому принимается решение (это самый важный этап, он требует наиболее квалифицированного труда, умения анализировать, выбирать наилучший вариант решения);

3) организация выполнения принятого решения (разработка плана реализации решения, определение сроков выполнения операций, назначение ответственных лиц, инструктаж и другие мероприятия, которые могут потребоваться для выполнения принятого решения);

4) контроль выполнения решения.

Только при сочетании всех звеньев процесса управления и соблюдении всего технологического цикла принятия решения этот процесс будет осуществлен с учетом объективной информации на научной основе. Подготовка, принятие и реализация решений как процесс управленческого труда имеют определенную технологию, определяемую в виде совокупности последовательно применяемых приемов и способов достижения целей деятельности.

Процесс решения с технологической точки зрения можно представить в виде последовательности этапов и процедур, имеющих между собой прямые и обратные связи. Предлагается следующая схема процесса подготовки, принятия и реализации решения.

1-й уровень – организационный;

2-й уровень – информационный;

3-й уровень – технологический.

Первый уровень позволяет выявить этапы, отличающиеся структурной организацией работы. По организационно-структурной схеме различают следующие этапы:

1) подготовка и анализ данных;

2) подготовка задачи;

3) разработка альтернатив;

4) принятие решения.

Второй уровень выделяет этапы, различающиеся по характеру используемой информации. По такой информационной схеме выделяются следующие этапы:

1) получение и подготовка данных;

2) формулировка проблемной ситуации;

3) подготовка задач;

4) разработка модели и метода решения;

5) разработка альтернатив;

6) прогноз и оценка;

7) определение (уточнение) критериев выбора;

8) выбор;

9) оформление решения.

Третий уровень показывает группы однородных технологических операций в процессе решения, т.е. операций по обработке информации,- информационную технологию. Здесь выделяют следующие этапы:

1) поиск, получение и восприятие данных;

2) фильтрация «сжатие» данных;

3) выявление ситуаций и постановка проблемы;

4) определение проблемной ситуации;

5) структуризация проблемной ситуации;

6) квантификация факторов и связей;

7) определение целей, критериев, условий;

8) согласование и оценка компонентов задачи;

9) формулировка задачи;

10) разработка моделей решения задач;

11) поиск, разработка и выбор процедуры решения задачи;

12) разработка альтернатив;

13) группировка альтернатив по целям, условиям и др.;

14) прогноз и оценка реализуемости альтернатив;

15) прогноз и оценка следствий реализации альтернатив;

16) определение частных критериев и предпочтений для выбора альтернатив;

17) обобщение критериев и предпочтений;

18) выбор решения;

19) интерпретация и оценка результатов выбора;

20) реализация решения.

Подготовка и анализ данных по проблемной ситуации. На информационном уровне анализируется исходная информация о состоянии объекта исследования – проблемы и внешней среды, воздействующей на проблему, определяются место и роль анализируемых объектов исследования среди смежных объектов и объектов более высокого иерархического порядка, осуществляется выявление, структуризация и ранжирование целей проблемной ситуации, проводится формализация проблемы.

При формулировании проблемы прежде всего определяются стратегические направления решения выявленной проблемы для последующего формирования целей. Стратегические варианты решения выявленной проблемы излагаются в сценарии развития проблемной ситуации.

Технологический уровень задает конкретное содержание каждого этапа данного организационного уровня.

Конечным результатом работ на первом этапе выработки решения является определение проблемной ситуации в виде выявления так называемых базовых, кардинальных проблем, за решение которых надо браться в первую очередь, ранжирование этих проблем, если их несколько, выбор стратегического направления их решения с предварительной ресурсной оценкой.

Подготовка задачи принятия решения. На этапе информационной подготовки задачи делается обобщение информации о проблеме и строится формальная постановка задачи. Для этого на технологическом уровне проводится четкая структуризация проблемной ситуации. При формировании целей определяются условия и ограничения на решение проблемы и согласовываются все компоненты проблемной ситуации. Цели должны иметь конкретные формулировки и количественные характеристики, по которым можно будет судить о степени их достижения. В конечном счёте приводится полная и емкая формулировка решаемой задачи.

Разработка альтернатив проводится в виде выделения полного перечня альтернатив. На этом этапе информационного уровня определяются потенциальные методы и модели решения проблемы, затем выявляется полная совокупность альтернативных вариантов достижения поставленных целей. Далее необходимо провести оценку развития и степени реализуемости каждой из возможных вариантов.

На технологическом уровне конкретизируются разработка и группировка альтернатив и методологии прогнозной оценки динамики изменения проблемы под воздействием той или иной альтернативы решения. Это и является конечным результатом работ на третьем этапе. В реальных условиях обычно рассматривают два-три варианта решения, не более.

Принятие решения сводится к выбору из допустимых альтернативных решений наилучшего. На информационном уровне определяются критерии эффективного выбора, проводится сама процедура выбора и оформляются процедура решения и методология реализации решения.

Технологический уровень охватывает конкретные действия по определения предпочтений выбора. Выбор лучшего решения проводится на базе детального анализа допустимых решений с точки зрения достижения поставленных целей, затрат ресурсов, соответствия конкретным условиям реализации решения.

Похожие работы

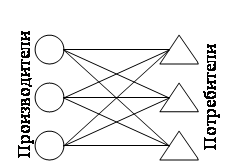

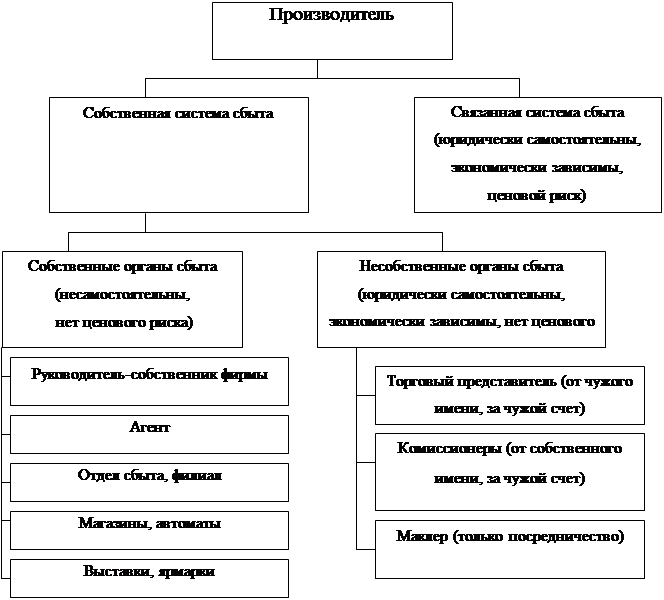

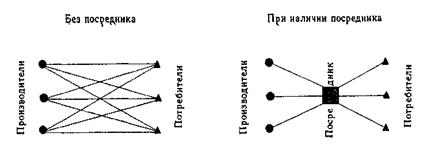

... и эффективности. Если появится возможность более результативно выполнять функции, будут произведены соответствующие изменения. 1.2 Классификация оптовых и розничных посредников Существует огромное количество разнообразных посредников. Различают: торговых посредников, фирмы, осуществляющие товародвижение; агентства маркетинговых услуг и финансовых посредников. Под финансовыми посредниками в ...

... собственного фирменного розничного магазина, аренды и открытия фирменной секции в универсальном магазине или формирования мобильной розничной торговой сети в виде современных специально оборудованных автофургонов. Безусловно, это дорогой для производителя путь обеспечения контроля за каналом распределения, но именно он, позволит в дальнейшем на этой основе формировать вертикальную маркетинговую ...

... . - 0,2 п. л. Орловская региональная академия государственной службы ------------------------------------------------- На правах рукописи ИКОННИКОВ Василий Николаевич Управление внешнеэкономической деятельностью торговых посредников в регионе Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный ...

... с организации экспортного отдела и заканчивают созданием международного филиала. Однако некоторые идут дальше и превращаются в транснациональные компании, высшее руководство которых уже занимается планированием маркетинга и его управлением во всемирном масштабе. Фирмы США расширяют свою международную деятельность и ищут людей, относительно свободно владеющих тем или иным иностранным языком, ...

0 комментариев