Навигация

Образование продуктов присоединения (сольватация)

2. Образование продуктов присоединения (сольватация)

Переходя к рассмотрению следующей стадии равновесий в растворах, связанной со взаимодействием между компонентами раствора, необходимо, хотя бы кратко, остановиться на определении понятия «химическое взаимодействие в растворе».

Ответ на вопрос, что следует считать необходимым и достаточным признаком для суждения об отсутствии химического взаимодействия между компонентами раствора с самого начала был связан с трудностями методологического характера. Как известно, не может быть дано сколь-нибудь строгого определения негативного понятия, а отсутствие взаимодействия несомненно принадлежит к числу таковых.

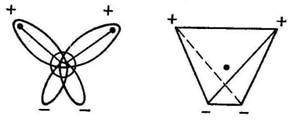

Далее, если считать признаком возникновения химической связи взаимодействие электронных облаков атомов химических элементов, то строго говоря, поскольку плотность электронного облака на любом конечном расстоянии от атомного ядра не равна нулю, следует признать наличие химического взаимодействия между любыми двумя атомами, находящимися друг от друга на любом конечном расстоянии. Но, очевидно также и то, что исповедование этого положения лишило бы химию сколь-нибудь четких критериев в определении самого ее фундаментального понятия. Поэтому в определении понятия химическое взаимодействие (так же, как и атомный радиус) всегда лежит какое-либо предварительно оговоренное условие, а само оно всецело зависит от этого условия.

По-видимому, наиболее удобным критерием, который мог бы служить для суждения о наличии или отсутствии химического взаимодействия в химической системе, является энергия взаимодействия. Можно было бы выбрать такую минимальную ее величину, которая могла бы быть отнесена к химическому процессу. Однако несовершенство и значительная сложность методов определения энергии взаимодействуя не позволяет в настоящее время считать такой выбор удачным.

Тип связи также не может служить критерием, который лег бы в основу суждения о наличии или отсутствии взаимодействия. В самом деле, между крайними случаями — образованием чисто ковалентной или ионной связи и слабым вандерваальсовским взаимодействием — существует множество промежуточных типов, одна классификация которых подчас вызывает значительные затруднения.

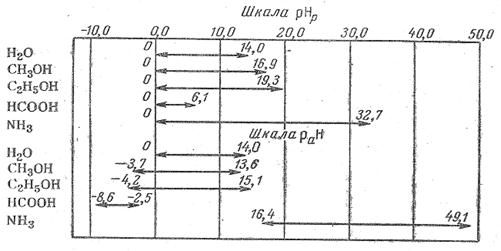

Строго говоря, процесс молекулярной ассоциации (диссоциации) должен быть отнесен к химическому взаимодействию. Действительно, если, например, ассоциат (АН)Х через Н-связь подвергается молекулярной диссоциации, то это сопряжено с разрывом Н-связи, т. е. по всем формальным признакам (в число которых включается и весьма значительная величина энергии связи) подходит под химическое взаимодействие. Однако ассоциативно-диссоциативные процессы не принято относить к химическому взаимодействию. В противном случае пришлось бы разграничивать химическое взаимодействие, относящееся к первой стадии равновесий в растворах и межмолекулярное взаимодействие между компонентами раствора:

![]()

(предполагается для простоты, что молекулы растворителя также ассоциированы через Н-связь).

.Впрочем, вряд ли было бы целесообразным считать любое межмолекулярное взаимодействие данного типа химическим. Так, если АН и SH — соединения тождественной химической природы, стоящие к тому же близко в гомологическом ряду (например, пропанол и бутанол, изомеры крезола, валериановая и масляная кислоты и т. п.), то образование новых межмолекулярных связей (перекрестных ассоциатов) не может быть отнесено к химическому взаимодействию, хотя бы потому, что это взаимодействие практически не сопряжено с таким изменением энергетических характеристик системы, которое могло бы быть с уверенностью зафиксировано.

Выбор критерия, которым следует пользоваться для суждения о взаимодействии в химической системе, в каждый данный период развития химии зависит от развития теория, а также методов исследования химических систем. Так, в настоящее время благодаря интенсивному развитию ИК- и радиоспектроскопии, появляется возможность получения гораздо более интимных сведений о химической системе, чем два-три десятилетия назад. И несомненно, что спустя определенный промежуток времени появятся методы исследования, которые углубят степень познания процессов, протекающих в системе, столь же значительно, как это сделали упомянутые методы. Вот почему всегда, говоря о наличии или отсутствии химического взаимодействия, следует оговаривать, о какой степени приближения идет речь, так как очевидно, что универсального определения, одинаково пригодного для всех случаев, быть не может.

Хотя современные методы исследования позволяют зафиксировать весьма слабые химические взаимодействия с энергией порядка десятой доли ккал/моль, в подавляющем большинстве случаев в растворах они не могут быть с уверенностью обнаружены. Дело в том, что энергетические эффекты смешения соизмеримы, а зачастую значительно превышают указанную величину. Вот почему слабая энергетика химического взаимодействия в растворах не может быть выделена на фоне значительных тепловых эффектов смешения, а также теплового движения молекул.

В этих случаях предпочитают говорить'об отсутствии химического взаимодействия между компонентами, образующими раствор. Такая точка зрения является приближением, весьма пригодным для рассмотрения процессов, протекающих в растворах.

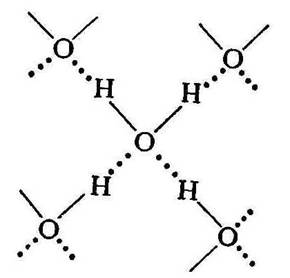

Таким образом, процесс химического взаимодействия между растворенным веществом АК и растворителем S

![]()

с точки зрения -представлений, которые будут соблюдаться и в этой книге, протекает не всегда. Он необходим лишь тогда, когда образуется электролитный раствор. В литературе химическое соединение (АК)mSn часто называют сольватом, а сам процесс — сольватацией. Прежде понятие «сольват» очень часто отождествляли с понятием «соединение неопределенного состава», В тех же случаях, когда стехиометрия взаимодействия между АК и S была точно известна, употребляли термин «продукт присоединения». По мере усовершенствования методов исследования растворов смысловое различие между этими двумя понятиями постепенно исчезает. В этой книге мы будем считать эти понятия синонимами, применяя, следуя традиции, укоренившейся в литературе, термин «сольватация» для обозначения процессов присоединения молекул растворителя к ионам, а термин «продукт присоединения» — для сольватов, образующихся в жидких системах. В случае ионных сольватов принято различать первичную и вторичную сольватные оболочки. При этом в первичную оболочку входит то сравнительно небольшое количество молекул растворителя, которые непосредственно связаны с ионом (причем энергия связи ион — молекула растворителя соизмерима с энергией химической связи) и которые перемещаются в растворе вместе с ионом. Вторичная сольватная оболочка включает значительно большее число молекул растворителя. Границы этой оболочки определяются изменением физико-химических характеристик растворителя под влиянием иона.

Исследование стехиометрии и глубины взаимодействия в растворах, т. е. изучение стехиометрии и константы равновесия процесса является предметом обширнейшего раздела теории растворов.

Похожие работы

... R – СН + Н2О N+Н3 NН2 кислота ВН+ сопряженное основание В (соль белка-основания) (белок-основание) 3.2.Определение pH стандартных буферных растворов Используемые в качестве эталонов для измерений растворы введены давно. Одним из первых таких стандартных растворов использовали «буфер» Вейбеля, представлявший собой раствор ...

... растворения, обусловленного кислотностью среды (i0) имеют порядок по CuC12 в интервале концентраций последнего 10-2 - 10-1 моль/л 2,1. Рис.4. Зависимость скорости коррозии меди в 5М изопропанольных растворах НС1 от содержания Н2О в растворителе. Неподвижный электрод. Комнатная температура. t=2 часа.Рис.5. Поляризационные кривые на меди в ...

... кислота основание Например, НСN + NaOHH2O + NaCN или в ионном виде НСN + OH- H2O + CN- Кислоты и основания, теряющие и приобретающие протоны, называют протолитами. Протолитические растворители, ведущие себя в процессе растворения вещества как кислота, отдавая протон, называют протогенными (от лат. «протонорождающие»). К ним относят жидкие галогеноводороды (HCl, HBr), серную ...

... щелочноземельные металлы (на холоду), железо, углерод и др. (при температуре накаливания). При взаимодействии с сильными окислителями (фтор, хлор, электрический ток и т.д.) вода склонна проявлять восстановительные свойства. Растворы однородны в различных частях объема. Растворение вещества часто происходит с выделением или поглощением тепла, иногда с изменением объема (при смешении 1 л С2Н5ОН и 1 ...

0 комментариев