Навигация

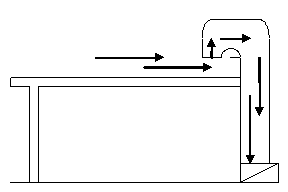

Показаны некоторые кинематические схемы исполнительных орга-

1.8 показаны некоторые кинематические схемы исполнительных орга-

нов, которые могут располагаться как в вакуумной полости уст-

ройства, так и вне ее [54]. Механизмы исполнительного органа ВКА

бывают непосредственного действия (рис. 1.8, а, б [51]); винтовые

(рис. 1.8, в [53]), кулачковые (рис. 1.8 г [54]); кулисные (рис.

- 25 -

1.8, д, з [58]), рычажные (рис. 1.8, е [61]), кривошипно-ползунные

(рис. 1.8 ж, з [56]) и комбинированные (например, рычажноползун-

ные, рис. 1.8, и - м [63]). Основными функциями уплотнительного

органа, состоящего из механизма герметизации и уплотнительного

диска, является преобразование направления и вида движения выход-

ного звена механизма перемещения и уменьшение усилий или крутящих

моментов на ведущем звене устройства. Особенностью уплотнительных

механизмов является их расположение в большинстве случаев в ваку-

умной полости.

На рис. 1.9 представлены некоторые кинематические схемы уп-

лотнительных органов. К ним относятся кулачковые (рис. 1.9, б, ж

[54]), ползунные (рис. 1.9, в [51]); клиновые (рис. 1.9, г [75]),

винтовые (рис. 1.9, д [56]) механизмы.

Анализ проведенных работ выявил отсутствие исследований

свойств механизмов ВКА с учетом специфики их функционирования, что

объясняет многообразие встречающихся механизмов, но затрудняет

обоснованный выбор структурных схем при создании новых конструкций

ВКА. При этом наиболее жесткие требования к механизмам ВКА предъ-

являет сверхвысоковакуумное оборудование [51, 74], т.к. необходи-

мость сохранения определенного состава остаточной газовой среды,

высокие температуры прогрева, повышенный износ и коэффициент тре-

ния в вакууме требуют минимума сопряженных пар трения и малых кон-

тактных усилий, в то же время исключая возможность применения

смазки [50].

Частично устраняют конструктивные трудности, связанные с не-

обходимостью обеспечения значительных усилий устройства, использу-

ющие для герметизации: тепловое расширение материалов [67] и пере-

вод металлического уплотнителя в жидкую фазу [76], однако подобные

устройства обладают очень большой инерционностью.

Особенности кинематики и динамики механизмов ВКА наглядно ха-

- 27 -

рактеризует упрощенная зависимость движущих моментов (или сил

) от угла поворота (или перемещения ) уплотнительного

диска, представленная на рис. 1.10 и показывающая, что ВКА имеет

две четко выраженные стадии работы с несоизмеримыми по величине

усилиями и перемещениями: I - стадия открывания или перекрывания

проходного отверстия, где необходимо создание малых усилий на зна-

чительном перемещении уплотнительного диска, определяемом величи-

ной диаметра проходного отверстия (для устройств плоского типа)

или высотой подъема уплотнительного диска (для прочих устройств);

II - стадия герметизации проходного отверстия, в которой развива-

ются значительные усилия на небольших перемещениях, определяемых,

в основном, величиной деформации элементов уплотнительной пары.

При этом, в зависимости от Ду ВКА: = (15 - 200)/1, где

- перемещение (угол поворота) уплотнительного диска при откры-

вании или закрывании проходного отверстия; ( ) - перемещение

(угол поворота) уплотнительного диска при герметизации проходного

отверстия; = (1000 - 2000)/1 - для ВКА с металлическими уп-

лотнителями; = (80 - 250)/1 - для ВКА с эластомерными уп-

лотнителями, где - усилие герметизации уплотнительной пары,

- усилие перемещения уплотнительного диска при перекрывании

проходного отверстия.

Следует отметить, что существующие описания конструкций ВКА

(в основном параметрические) ориентированы на конкретные типы уст-

ройств и их крайне трудно или невозможно применить для разработки

ВКА других типов. Усугубляет ситуацию конструирования ВКА противо-

речивость отдельных требований. Так установленная существенная за-

висимость ресурса уплотнительной пары от скорости приложения к ней

усилия и перегрузок [70] и связанная с этим необходимость уменьше-

ния движущих моментов на ведущем звене устройства и скорости пере-

мещения уплотнительного диска, противоречит требованию высокого

- 28 -

быстродействия.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что ни одна из су-

ществующих конструкций ВКА не удовлетворяет полному набору совре-

менных требований, обладая теми или иными недостатками.

1.3. Структурно-конструктивная классификация ВКА.

Проведенный анализ литературных источников достаточно полно

характеризует ситуацию, сложившуюся в области проектирования ВКА:

отсутствует обоснованный анализ применяемых кинематических схем

ВКА, а также рекомендации и данные по их расчету и конструирова-

нию, поэтому использование той или иной схемы носит эмпирический

характер. Отсутствует единый подход к определению классификацион-

ных признаков ВКА и, как результат, не разработана ее детальная

классификация. Существуют различия и в трактовании терминов. Нап-

ример, в [58] клапаны - устройства с Ду до 100 мм, а затворы -

устройства с Ду свыше 100 мм; в [54] клапан - устройство, позволя-

ющее регулировать или полностью прекращать поток газа в вакуумной

системе, затвор - клапан, позволяющий соединять и разобщать эле-

менты ВС. При этом оба варианта определения содержат противоречия,

т.к. в первом случае одинаковые конструкции различных типоразмеров

должны относиться к разным группам устройств, а во втором случае

деление чисто условно, вследствие адекватности реально выполняемых

клапанами и затворами функций. Все это приводит к многовариант-

ности ВКА (например, только в одной организации за 13 лет было

разработано более 100 наименований ВКА на 41 Ду [77]), затрудняет

унификацию ВКА и требует разработки дополнительных критериев и ог-

раничений применительно к конкретным ее типам.

Вместе с тем, представляется логичным проводить классификацию

ВКА в соответствии с модульным принципом, положенным в основу

- 29 -

функционально-структурного анализа существующих конструкций ВКА, с

сохранением предварительного деления по эксплуатационным признакам

(назначению: устройства напуска, аварийные и т.п.; рабочему давле-

нию: низковакуумные, высоковакуумные, сверхвысоковакуумные и т.д.

[78]).

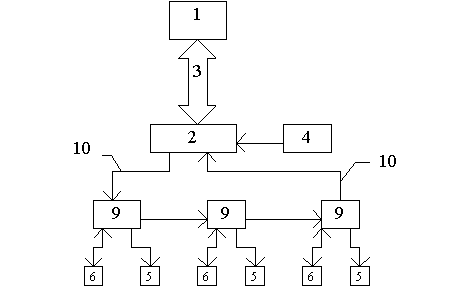

С позиций решения задач функционального и схемотехнического

проектирования ВКА, используя результаты проведенного на основе

блочно-иерархического подхода с учетом монтажных и функциональных

особенностей ВКА анализа ее существующих конструкций, выделим два

иерархических уровня представления ВКА: устройство в целом и функ-

циональные модули (ФМ), его составляющие. При этом каждый ФМ ВКА

решает определенную задачу, хотя монтажно они могут быть неразде-

лимы и иметь общие элементы, через которые осуществляется переда-

ча, например, усилий или момента от одного ФМ к другому. В

конструкциях ВКА можно выделить шесть различных ФМ, причем четыре

из них присутствуют у всех рассмотренных устройств, т.е. являются

основными, обеспечивающими выполнение базовых функций ВКА, и не-

основные, способствующие выполнению функций основных ФМ. К основ-

ным ФМ ВКА относятся: привод, генерирующий энергию для перемещения

уплотнительного диска и герметизации уплотнительной пары; ввод

движения, предназначенный для передачи движения из атмосферы в ва-

куумную среду без нарушения ее свойств; уплотнительная пара, реа-

лизующая основную функцию ВКА - перекрывание и герметизацию про-

ходного отверстия; корпус, обеспечивающий требуемое взаиморасполо-

жение ФМ ВКА и присоединение самой ВКА в ВС. Особенностью подобно-

го структурного членения является выделение в виде самостоятельно-

го ФМ уплотнительной пары (включающей уплотнительный диск - ведо-

мое звено уплотнительного органа, и седло - элемент корпуса), поз-

воляющее более детально представить процесс герметизации. Следует

отметить существование определенной последовательности основных ФМ

- 30 -

в конструкциях ВКА, что позволяет представить обобщенную структуру

ВКА в виде блок-схемы (рис. 1.11).

К неосновным ФМ ВКА можно отнести механизмы - ФМ, расположен-

ные между основными ФМ и согласующие их входные и выходные харак-

теристики (параметры движения).

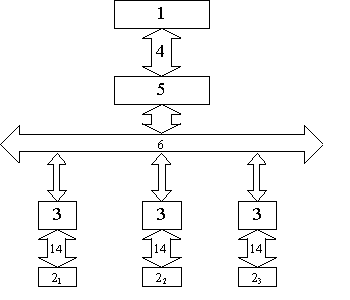

Особую сложность вызвало проведение систематизации многообра-

зия возможных схем механизмов ВКА с целью их упорядочения. Подроб-

но решение данной задачи рассмотрено автором в [80], где предложе-

на классификация ВКА, проведенная по структурно-конструктивным

признакам: расположению и сочетанию механизмов относительно ваку-

умной полости и по типу механизмов. Предлагаемая обобщенная

классификация ВКА приведена на рис. 1.12 и включает ее разбиение

по признакам используемых механизмов. Подобная классификация до-

полняет известные и позволяет быстро находить возможные варианты

механизмов при их конструировании, оценить их, установить наиболее

оптимальные структуры механизмов ВКА, выявить необходимые типы ав-

томатических приводов и вакуумных вводов движения.

Похожие работы

... модели функционирования ВКА и критерии оптимальности конструкций ВКА. 6. Новый класс ВКА переменной структуры и конструкции ВКА. I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ВАКУУМНОЙ КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ I.I. Анализ связей ВКА с оборудованием электронной техники. Основные требования, предъявляемые к ВКА. Вакуум как рабочая среда технологических процессов и научных исследований находит ...

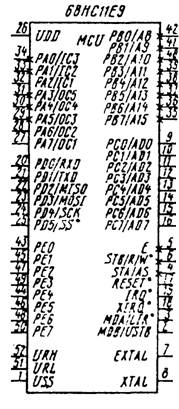

... сборки и маршрутные карты приведены в приложении. 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 9.1 Краткая экономическая характеристика проектируемого устройства Разрабатываемое в дипломном проекте устройство представляет собой блок обмена сообщениями аналоговой ЭАТС. В развитых зарубежных странах широкое применение нашли аналоговые ЭАТС типа IBM 1750 (США), DST1 (Италия), ЕК-50 (Япония), АТС 501 ...

... УЛПМ-901. 11 Визуальный контроль качества сборки при увеличении 2,5. ГГ6366У/012. Маршрутная карта на техпроцесс изготовления печатной платы приведена в приложении. 8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 8.1 Характеристика изделия «Модуль управления временными параметрами». Обоснование объема производства и расчетного периода Модуль управления временными параметрами – ...

... : ¾ температура, °С +25±10; ¾ относительная влажность воздуха, % 45...80; ¾ атмосферное давление, мм рт. ст. 630...800. Так как блок интерфейсных адаптеров предназначен для работы в нормальных условиях, в качестве номинальных значений климатических факторов указанные выше принимают нормальные значения ...

0 комментариев