Навигация

Анализ методики А.Н. Леонтьева (1931)

1.6 Анализ методики А.Н. Леонтьева (1931)

Поскольку, основная цель данной курсовой работы состоит в репликации части исследования А.Н. Леонтьева, проведенного более 70 лет назад, то для этого необходимо учитывать все значимые детали процедуры - порядок серий, инструкции, особенности стимульного материала, способы обработки и представления результатов и другое. Однако мы предполагаем производить исследование на основе этой методики, с учетом особенностей и недостатков ее качества. В данном разделе после описания оригинальной процедуры эксперимента будут указаны слабые моменты методики А.Н. Леонтьева и предложены способы их устранения в нашем исследовании.

1.6.1 Описание методики Леонтьева

Идея создания методики исследования опосредствованного и непосредственного запоминания принадлежит Л.С. Выготскому. А.Н. Леонтьевым было разработано и проведено в конце 20-х гг. несколько серий, отличающихся по степени сложности и способу выполнения.

С испытуемыми младшего возраста эксперименты обычно проводились в форме игры с премией (конфеты, картинки), которую ребенок выигрывал в процессе опыта.

Формуляры заключали в себе ряды, составленные из следующих слов:

Первая серия (запоминание бессмысленных слогов): тям, руг, жел, бод, гищ, няб, гук, мых, жин, пяр.

Вторая серия (непосредственное запоминание): рука, книга, хлеб, дом, лупа, пол, брать, нож, лев, мел, серп, урок, сад, мыло, перо.

Третья серия (опосредствованное запоминание): снег, обед, лес, ученье, молоток, одежда, поле, игра, птица, лошадь, урок, ночь, мышь, молоко, стул.

Четвертая серия (опосредствованное запоминание, более сложное, с точки зрения А.Н. Леонтьева): дождь, собрание, пожар, день, драка, отряд, театр, ошибка, сила, встреча, ответ, горе, праздник, сосед, труд.

Наборы картинок, которые использовались в экспериментах третьей и четвертой серии, были изготовлены по образцам лаборатории экспериментальной патопсихологии Института психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР, состояли каждая из 30 цветных карточек размером 5x5 см, и имели различные изображения.

В коллекции третьей серии: диван, гриб, корова, умывальник, стол, ветка земляники, ручка для перьев, аэроплан, географическая карта, щетка, лопата и грабли, автомобиль, дерево, лейка, дом, цветок, тетради, телеграфный столб, ключ, хлеб, трамваи, окно, стакан, постель, экипаж, настольная электрическая лампа, картина в раме, поле, кошка.

В четвертой серии: полотенце, стул, чернильница, велосипед, часы, глобус, карандаш, солнце, рюмка, обеденный прибор, расческа, тарелка, зеркало, перья, поднос, дом-булочная, фабричные трубы, кувшин, забор, собака, детские штанишки, комнаты, носки и ботинки, перочинный нож, гусь, уличный фонарь, лошадь, петух, черная доска, рубашка.

Весь эксперимент продолжался с каждым испытуемым около 20—30 минут за исключением экспериментов с детьми младшего возраста, которые обычно проходили с небольшими перерывами и занимали несколько большее время. [22, с. 80].

Для получения «возрастного среза» в индивидуальном эксперименте А.Н. Леонтьева исследовались дошкольники, дети школьного возраста и взрослые. По отдельным группам испытуемые распределялись следующим образом: дошкольников – 46 человек, детей учащихся «нулевого» класса - 28 человек, учащихся первого класса – 57 человек, учащихся второго класса – 52 человека, учащихся третьего класса – 44 человека, учащихся четвертого класса – 51 человека, пятого класса – 46 человек, шестого класса – 51 человек, студентов – 35 человек.

1.6.2 Основные результаты исследования А.Н. Леонтьева

Результаты, полученные в ходе данного исследования, были представлены в средних арифметических (M), в медианах (Ме) и в модах (M0).

Величины средних ошибок (m) были вычислены по формуле:

![]()

где ε – относительная погрешность измерений, а n – количество испытуемых.

Коэффициенты относительного повышения запоминания слов в третьей серии по сравнению со второй были выявлены в соответствии с формулой:

![]()

где R2 — число удержанных слов во второй серии, а R3 — число слов, удержанных в третьей серии.

Полученные суммарные результаты по всем четырем сериям опытов приведены ниже.

| Серии | Показатели | Дети дошкольного возраста | Дети первого школьного возраста | Дети второго школьного возраста учащиеся V—VI групп (12—16 лет) | Взрослые испытуемые студенты (22—28 лет) | ||

| (4—5 лет) | (6—7 лет) | Учащиеся I—II групп (7—12 лет) | Учащиеся III—VI групп (10-14 лет) | ||||

| Первая серия | M0 Me M m | - 0,23 0,23 0,1 | 2,0 1,60 1,46 0,2 | 2,0 1,70 1,80 0,1 | 2,0 1,91 1,87 0,1 | 3,0 3,07 3,75 0,1 | 4,0 4,05 4,43 0,3 |

| Вторая серия | M0 Me M m | 3,0 2,17 2,2 0,3 | 5,0 4,83 4,70 0,3 | 6,0 6,17 6,26 0,2 | 8,0 7,21 7,25 0,2 | 0,7 7,62 7,88 0,2 | 9,0 9,71 10,09 0,4 |

| Третья серия | M0 Me M m | - 2,0 2,92 0,2 | 8,0 8,0 8,1 0,8 | 13,0 12,07 11,41 0,3 | 14,0 13,27 12,4 0,3 | 15,0 13,67 13,1 0,2 | 15,0 14,7 14,28 0,2 |

| Четвертая серия | M0 Me M m | - 0,93 1,7 0,4 | 6,0 6,0 5,8 0,9 | 9,0 8,75 8,53 0,3 | 12,0 11,04 10,68 0,3 | 12,0 12,36 11,94 0,2 | 14,0 13,93 13,54 0,2 |

| Среднее арифметическое между показателями второй и третьей серий | 2,31 | 6,95 | 9,97 | 11,54 | 12,82 | 13,92 | |

| Коэффициент относительного повышения | 0,38 | 0,72 | 0,82 | 0,71 | 0,66 | 0,42 | |

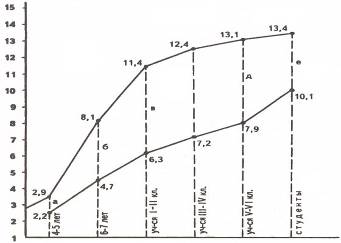

Экспериментальные данные, полученные А.Н. Леонтьевым, позволяют проследить генезис и структуру форм запоминания. По результатам исследования, у детей младшего дошкольного возраста практически нет различий между непосредственным и опосредствованным запоминанием. У детей семи лет и более старшего возраста, отмечается преобладание опосредствованного запоминания над непосредственным, максимальный же прирост развития памяти приходится на старший дошкольный возраст. Чем старше являются испытуемые, тем больше увеличивается разрыв в пользу опосредствованного запоминания. К пятнадцати годам здоровые дети могут воспроизводить все 100% предъявляемого материала. Более взрослые испытуемые используют уже внутренние средства для организации запоминания и воспроизведения. На основе результатов исследования Леонтьев выдвинул идею о существовании параллелограмма развития памяти, который демонстрирует развитие памяти как высшей психической функции – процесс интериоризации средств запоминания (см. рис.1) [20, 33].

Рис. 1. Параллелограмм развития памяти (по А.Н. Леонтьеву)

Похожие работы

... форм их индивидуальной активности. И, наконец, еще одна линия развития внешних рефлексивных отношений - их переход во внутренние рефлексивные отношения, то есть переход от сообщества отдельных одноклеточных особей к собственно многоклеточному организму. Этот переход представляет для нас наибольший теоретический интерес, ибо в нем-то как раз и происходит впервые переход об абстрактной жизни к ...

... И. Европоцентризм и русское национальное самосознание // Социологические исследования. 1996. № 2. С. 55–62. 24. Зиммель Г. Экскурс по проблеме: как возможно общество? // Вопросы социологии. 1993. Т. 2. № 3. С 16-26. 25. Иванов В.Н. Реформы и будущее России // Социологические исследования. 1996. № 3. С. 21-27. 26. Капусткина Е.В. Социальные реформы в России: история, современное ...

0 комментариев