Навигация

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПАРКОВ И ПУТЕЙ СТАНЦИИ

2. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПАРКОВ И ПУТЕЙ СТАНЦИИ

Специализация парков и путей станции установлена исходя из следующих условий:- полного обеспечения безопасности следования поездов и маневровой работы;

- максимальной ликвидации враждебности пересечения при пропуске по станции вагонопотоков отдельных направлений или назначений;

- выбора наилучшего варианта использования путей парков с учётом равномерного распределения маневровой работы между маневровыми районами (вытяжками).

Транзитные поезда без переработки поступают в приёмо – отправочный парк (ПОП): с Д на И на 1-й путь, с Д на Р на 3-й путь, с И на Д на 8-й путь, с И на Р на 3-й путь, с Р на Д на 8-й путь, и с Р на И на 1-й путь.

На станции имеется парк приёма (ПП), предназначенный для поездов, прибывающих в расформирование. Нечётные поезда принимаются на пути - 1 и 2, чётные поезда принимаются на пути - 4, 5 и 6-й.

Поезда своего формирования выставляются в приемо-отправочный парк (ПОП): нечётные поезда на 2, 4-й путь, чётные поезда на 6, 7 и 9-й путь.

Специализация путей сортировочного парка произведена с учётом количества и мощности отдельных назначений вагонов.

Для вагонов каждого назначения выделен отдельный путь, а при суточном поступлении на одно назначение более 200 вагонов выделено по два пути. При незначительном вагонопотоке (не более 25 – 30 вагонов в сутки) отдельный путь сортировочного парка не закрепляется. Специализация путей сортировочного парка, установление потребного количества путей для разных направлений, представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Специализация путей сортировочного парка

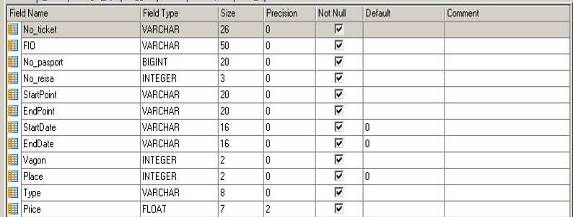

| Назначение вагонов | Суточное количество вагонов | Требуемое количество путей при жесткой специализации | Выделено путей | Номера выделенных путей |

| А | 276 | 2 | 2 | 16, 17 |

| Б | 206 | 2 | 2 | 18, 19 |

| В | 100 | 1 | 1 | 20 |

| Г | 178 | 1 | 1 | 21 |

| Д | 181 | 1 | 1 | 22 |

| Е | 118 | 1 | 1 | 23 |

| Ж | 138 | 1 | 1 | 24 |

| З | 141 | 1 | 1 | 25 |

| Н-Д | 85 | 1 | 1 | 26 |

| И | 207 | 2 | 2 | 3, 12 |

| К | 204 | 2 | 2 | 4, 15 |

| Л | 178 | 1 | 1 | 5 |

| М | 224 | 2 | 2 | 6, 7 |

| О | 221 | 2 | 2 | 8, 9 |

| Р | 166 | 1 | 0,5 | 10 |

| С | 111 | 1 | 0,5 | 10 |

| Т | 164 | 1 | 1 | 11 |

| Н-Р | 84 | 1 | 1 | 13 |

| Н-И | 82 | 1 | 1 | 14 |

| Грузовой двор | 30 | 1 | 1 | 2 |

| Завод | 24 | 1 | 0,5 | 27 |

| Сортировочная платформа | 12 | 1 | 1 | 1 |

| Склад топлива | 13 | 1 | 0,5 | 27 |

| Пункт отцепочного ремонта | 13 | 1 | 0,5 | 29 |

| ВРД | 4 | 1 | 0,5 | 29 |

| Итого | 3160 | 31 | 29 |

3.ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПАРКА ПРИБЫТИЯ

Подготовка прибывшего на станцию поезда к расформированию состоит в следующем:

· приём работником СТЦ документов от локомотивной бригады;

· проверка их и соответствие состава натурному листу и ранее полученной и обработанной телеграмме - натурному листу;

· уточнение составленного по данным телеграммы - натурного листа сортировочного листка;

· технический и коммерческий осмотр вагонов;

· подготовка состава к манёврам, включая расцепку рукавов тормозной магистрали.

Общая продолжительность обработки состава в парке прибытия определяется временем его технического и коммерческого осмотра, поскольку другие операции выполняются параллельно.

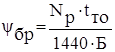

Средняя длительность технического осмотра состава

где t - среднее время осмотра одного вагона, t = 0,8 - 1,0 мин;

m - число вагонов в составе; 59 вагонов

![]() - число групп осмотрщиков в бригаде ПТО.

- число групп осмотрщиков в бригаде ПТО.

![]()

Число бригад осмотрщиков устанавливаем из ограничений, наложенных на загрузку бригады:

;

;

где Nр - суточное количество прибывших в расформирование поездов, 60 поездов.

![]()

Величина загрузки бригады не должна быть более 0,9 и менее 0,5.

Число бригад Б определяем из неравенства:

![]()

;

;

![]()

1,25 >1>0,69

Вывод: условие загрузки бригады выполняется, таким образом, в парке прибытия будет работать 1 бригада ПТО, состоящая из 4-х групп осмотрщиков.

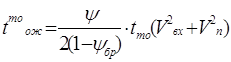

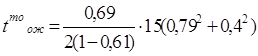

Средний простой составов в ожидании технического осмотра.

,

,

где Vвх – коэффициент вариации интервалов, Vвх = 0,79![]()

Vп - коэффициент вариации времени технического осмотра, Vп = 0,3 – 0,4

= 10,3 мин.

= 10,3 мин.

4 . ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ

Технологический процесс работы горки разработан исходя из условия максимального совмещения операций расформирования и формирования составов и максимальной параллельности всех горочных операций с процессом роспуска и накопления вагонов.

Сортировочная горка оборудована КГМ РИИЖТ (Комплекс горочный микропроцессорный).

Применение микропроцессорной техники сделало возможным получение информации об отцепах непосредственно из АСУСС. В этом случае осуществляется заблаговременное моделирование процесса сортировки вагонов с последующей корректировкой характеристик в процессе роспуска состава. Обеспечивается высокая точность определения и реализации скоростей выхода отцепов из тормозных позиций.

В состав КГМ входит набор микропроцессорных блоков (ЛМК), распределенных по четырём подсистемам. Подсистема ,,Диспетчер” обеспечивает формирование и корректировку программы роспуска.

Подсистема ,,Скорость” осуществляет прогнозирование ходовых свойств отцепов и определяет ожидаемые скорости роспуска, входа и выхода на всех тормозных позициях. Подсистема ,,Маршрут” осуществляет контроль за очерёдностью расцепа, слежение за отцепами и определение маршрутов на спускной части, контроль маневровых передвижений. Информация об исполненных маршрутах, данные о сбоях, отклонениях и отказах передаются в подсистему ,,Диспетчер”.

С напольным оборудованием непосредственно связана подсистема ,,Информация – управление”. Она обеспечивает сбор информации о ходе роспуска и управление стрелками и замедлителями. Здесь решают задачи:

- контроля отрыва отцепов,

- счёта фактического количества осей и вагонов,

- измерения фактической массы,

- контроля свободности и перевода стрелок,

- торможения отцепов до заданной скорости.

Процесс расформирования – формирования составов на горке состоит в следующем: после обработки в парке прибытия горочный локомотив заезжает в хвост состава, надвигает состав до горба горки, после этого производится его роспуск. Горка также может заниматься операциями по окончанию формирования составов.

Технологическое время на расформирование - формирование одного состава с горки определяется по формуле:

![]()

![]()

где t з - среднее время на заезд локомотива от вершины горки до хвоста состава в парке прибытия, мин;

t над – среднее время надвига состава из парка прибытия до вершины горки, мин;

t рос- среднее время роспуска состава с горки, мин;

t ос - среднее время на осаживание вагонов на путях сортировочного парка ( на один состав ),мин;

tоф – время на выполнение операций окончания формирования со стороны горки (на один состав), мин;

Среднее время на заезд локомотива

![]()

![]()

где ![]() - затрата времени на выполнение рейса от вершины горки до хвоста состава с учетом перемены направления движения( 0,15)мин;

- затрата времени на выполнение рейса от вершины горки до хвоста состава с учетом перемены направления движения( 0,15)мин;

![]() - величина средней задержки из-за враждебности маршрутов приёма поезда на станцию и заезда горочного локомотива под состав во входной горловине парка приёма, мин;

- величина средней задержки из-за враждебности маршрутов приёма поезда на станцию и заезда горочного локомотива под состав во входной горловине парка приёма, мин;

где ![]() - длины полурейсов соответственно от вершины горки за горловину парка прибытия и обратно к хвосту состава;

- длины полурейсов соответственно от вершины горки за горловину парка прибытия и обратно к хвосту состава;

![]() = 1710 м

= 1710 м ![]() = 260 м

= 260 м

![]() - средняя скорость заезда горочного локомотива,16-20км/ч.

- средняя скорость заезда горочного локомотива,16-20км/ч.

![]() мин

мин

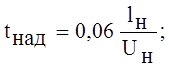

Величину средней задержки из-за враждебности поездных и маневровых маршрутов находим по эмпирической формуле:

![]()

где ![]() – число прибывающих за сутки поездов со стороны входной горловины парка приёма, 44 поезда.

– число прибывающих за сутки поездов со стороны входной горловины парка приёма, 44 поезда.

![]() мин

мин

![]() мин

мин

Время надвига состава

где ![]() – расстояние от границы предельных столбиков парка прибытия до вершины горки, 600 м;

– расстояние от границы предельных столбиков парка прибытия до вершины горки, 600 м;

![]() – средняя скорость надвига состава на горку ( 6-7 км/ч)

– средняя скорость надвига состава на горку ( 6-7 км/ч)

мин

мин

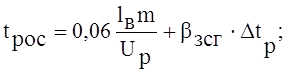

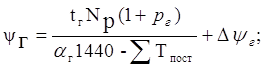

Время роспуска состава с горки.

где lв - длина вагона, 14,7 м;

m - среднее количество вагонов в составе, 59 ваг

U р- средняя скорость роспуска, км/ч принимается в зависимости от количества вагонов в отцепе m/ g;

g- среднее количество отцепов, 37

m/ g= ![]() , тогда U р=5,34 км/ч

, тогда U р=5,34 км/ч

Для автоматизированной горки норматив скорости увеличивается в 1,3 раза, но не более 7,2км/ч.

![]() км/ч

км/ч

rtр - увеличение времени роспуска состава из-за наличия вагонов, запрещенных к роспуску с горки без локомотива, (4,4 мин)

b зсг- доля составов с вагонами ЗСГ; 0,2

мин

мин

Время на осаживание вагонов со стороны горки

![]()

Для оборудованной горки устройствами автоматизации значение ![]() сокращается в 3-4 раза

сокращается в 3-4 раза

![]() мин

мин

Принимаем 1 минута.

Среднее время на окончание формирования состава со стороны горки.

![]()

где nc – среднесуточное количество повторно сортируемых вагонов, приходящееся на один сформированный состав

![]()

![]()

При работе на горке одного горочного локомотива технологический интервал будет равен времени на расформирование – формирование одного состава.

![]() мин

мин

Принимаем 24мин.

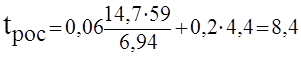

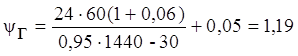

Количество маневровых локомотивов, работающих на горке должно быть таким, чтобы загрузка горки Ψг не превышала 0,85 и была не ниже 0,4.

где р![]() - коэффициент, учитывающий надежность технических устройств, (0,06-0,08);

- коэффициент, учитывающий надежность технических устройств, (0,06-0,08);

![]() - коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании горки из-за враждебных передвижений (0,95);

- коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании горки из-за враждебных передвижений (0,95);

![]() - время занятия горки в течении суток выполнением постоянных операций (техническое обслуживание горочных устройств, расформирование групп местных вагонов с путей ремонта и др. принимаем 30 мин);

- время занятия горки в течении суток выполнением постоянных операций (техническое обслуживание горочных устройств, расформирование групп местных вагонов с путей ремонта и др. принимаем 30 мин);

![]() - относительные потери перерабатывающей способности горки из-за недостатка числа и вместимости сортировочных путей (0,05).

- относительные потери перерабатывающей способности горки из-за недостатка числа и вместимости сортировочных путей (0,05).

При работе на горке двух и более горочных локомотивов значение горочного интервала определяется по формуле

![]()

где ![]() - коэффициенты регрессии, определяемые по таблице.

- коэффициенты регрессии, определяемые по таблице.

Коп – коэффициент параллельности выполнения маневровых операций:

Коп = ![]() ,

,

где tпр – суммарная продолжительность технологических операций, которые можно выполнять параллельно с роспуском состава, мин.

При двух путях роспуска, двух и более путях надвига и последовательном роспуске:

tпр = tз + tнад

при параллельном роспуске:

t пр= tз + t над+ t рос(1 - ![]() ) + tос,

) + tос,

где ![]() - доля составов, параллельный роспуск которых нецелесообразен (принимаем 0,5);

- доля составов, параллельный роспуск которых нецелесообразен (принимаем 0,5);

![]() - увеличение горочного технологического интервала,

- увеличение горочного технологического интервала,

связанное с наличием вагонов ЗСГ;

![]() = Кл (

= Кл (![]() ),

),

где Кл – коэффициент, учитывающий влияние отвлечения второго локомотива для расформирования состава с вагонами ЗСГ.

![]() Iр – увеличение интервала между роспуском составов, связанное с выполнением маневров с вагонами ЗСГ.(0,55 мин.)-

Iр – увеличение интервала между роспуском составов, связанное с выполнением маневров с вагонами ЗСГ.(0,55 мин.)-

При работе одного горочного локомотива

Вариант исключается

При работе двух горочных локомотивов

Коп = ![]()

![]() =

= ![]() =1,86

=1,86

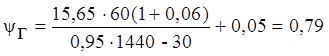

![]() =15,65

=15,65

Вариант может быть

При работе трёх горочных локомотивов

Коп = ![]()

![]() =

= ![]() =1,64

=1,64

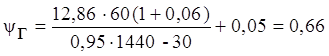

![]() =12,86

=12,86

Вариант может быть

При работе четырех горочных локомотивов

Коп = ![]()

![]() =

= ![]() =1,54

=1,54

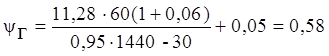

![]() =11,28

=11,28

Вариант может быть

При работе пяти горочных локомотивов

Коп = ![]()

![]() =

= ![]() =1,54

=1,54

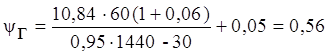

![]() =10,84

=10,84

Вариант может быть

Результаты расчётов сведём в таблицу 4.1.

Таблица 4.1.

| Мг | tг | Ψг | Вывод |

| 1 | 24 | 1,19 | Вариант исключается |

| 2 | 15,6 | 0,79 | Вариант может быть |

| 3 | 12,8 | 0,66 | Вариант может быть |

| 4 | 11,2 | 0,58 | Вариант может быть |

| 5 | 10,8 | 0,56 | Вариант исключается |

При Мг = 5 горочный интервал уменьшается по сравнению с Мг = 4 всего на 3,5 %, а это ниже допустимой 5% ошибки инженерных расчетов.

Для установления потребного количества горочных локомотивов вначале определяем минимально необходимое их число исходя из условия:

tг ![]() Iр-ф,

Iр-ф,

где Iр-ф – средний интервал поступления составов на горку .

Iр-ф=  ,

,

где ![]() – коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании горки из-за враждебности передвижений, 0,95;

– коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании горки из-за враждебности передвижений, 0,95;

![]() - время занятия горки в течение суток выполнением постоянных операций (техническое обслуживание горочных устройств, расформирование групп местных вагонов, с путей ремонта и др.) принимаем 60 мин.

- время занятия горки в течение суток выполнением постоянных операций (техническое обслуживание горочных устройств, расформирование групп местных вагонов, с путей ремонта и др.) принимаем 60 мин.

![]() - коэффициент, учитывающий повторную сортировку части вагонов из-за недостатка числа и длины сортировочных путей, принимаем 1,02;

- коэффициент, учитывающий повторную сортировку части вагонов из-за недостатка числа и длины сортировочных путей, принимаем 1,02;

Iр-ф= ![]() =21,37

=21,37

15,6![]() 21,37

21,37

Условие выполняется, следовательно, на горке минимальное количество горочных локомотивов - 2.

Суточная перерабатывающая способность горки в вагонах.

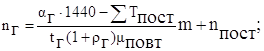

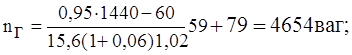

![]()

где ![]() – коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании горки из-за враждебности передвижений, 0,95;

– коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании горки из-за враждебности передвижений, 0,95;

![]() - время занятия горки в течение суток выполнением постоянных операций (техническое обслуживание горочных устройств, расформирование групп местных вагонов, с путей ремонта и др.); 60 мин

- время занятия горки в течение суток выполнением постоянных операций (техническое обслуживание горочных устройств, расформирование групп местных вагонов, с путей ремонта и др.); 60 мин

![]() – коэффициент, учитывающий отказы технических устройств, потери из-за нерасцепов вагонов и др.,

– коэффициент, учитывающий отказы технических устройств, потери из-за нерасцепов вагонов и др., ![]() = 0,06 ÷ 0,08;

= 0,06 ÷ 0,08;

![]() - коэффициент, учитывающий повторную сортировку части вагонов из-за недостатка числа и длины сортировочных путей, принимаем 1,02;

- коэффициент, учитывающий повторную сортировку части вагонов из-за недостатка числа и длины сортировочных путей, принимаем 1,02;

![]() – число прошедших повторный роспуск местных вагонов и вагонов поступивших из ремонта за время

– число прошедших повторный роспуск местных вагонов и вагонов поступивших из ремонта за время ![]()

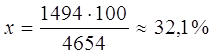

Резерв горки определяется:

![]()

![]()

![]()

![]()

Резерв горки составляет 32,1 %.

Похожие работы

... в накладной, ее дубликате и дорожной ведомости, прием отдельно за перевозку по дорогам страны отправления и по транзитным дорогам. 4. Ответственность железных дорог при международных железнодорожных перевозках. СМГС предоставляет грузовладельцу право изменить условия заключенного договора, но такое изменение может быть произведено только один раз отправителем и одни раз получателем. ...

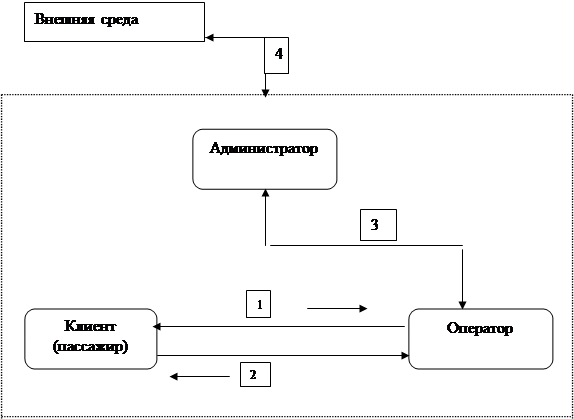

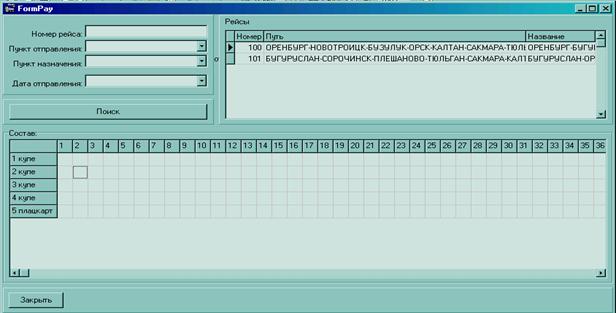

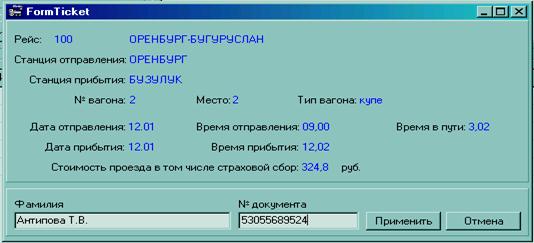

... потоки, которые надо использовать в работе. В заключительном разделе описывается созданная база данных, её интерфейс, программные модули и технические требования для её использования на персональном компьютере. 1 Аналитическая часть 1.1 Основные задачи предметной области Перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте является актуальной проблемой на сегодняшний день, так как продажа ...

... 1 пункта 16 Правил положение о том, что поездка пассажиров должна начинаться от станции, указанной в проездном документе (а не ранее), поскольку условие о пункте отправления является одним из существенных условий договора перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, без которого этот договор не может считаться заключенным. Такой вывод следует, в частности, из статьи 2 ...

... в худшее положение по сравнению с перевозчиком, участвующим в международном сообщении. 3.2 Ответственность перевозчика за нарушение обязательств железнодорожной перевозки пассажира С определением и осуществлением прав и обязанностей сторон договора перевозки пассажиров различными видами транспорта общего пользования связан обширный комплекс вопросов. Трудно говорить о подлинном юридическом ...

0 комментариев