Навигация

Обучающая роль математических задач

2.1. Обучающая роль математических задач.

Обучающую роль математические задачи выполняют при формировании у учащихся систем л знаний, умений и навыков по математике и ее конкретным дисциплинам. Следует выделить несколько видов задач по их обучающей роли.

1) Задачи для усвоения математических понятий. Известно, что формирование математических понятий хорошо проходит при условии дательной и кропотливой работы над понятиями, их определения» и свойствами. Чтобы овладеть понятием, недостаточно выучить его Определение, необходимо разобраться в смысле каждого слова в определении, четко знать свойства изучаемого понятия. Такое знание достигается, прежде всего, при решении задач и выполнении упражнений.

2) Задачи для овладения математической символикой. Одной из целей обучения математике является овладение математическим языком и, следовательно, математической символикой. Простейшая, символ и вводится еще в начальной школе и в IV—V классах (знаки действий, равенства и неравенства, скобки, знаки угла и его величины, параллельности и т. д.). Правильному употреблению изучаемых символов надо обучать, раскрывая при решении задач их роль и назначение. Приведенные далее задачи способствуют пониманию роли скобок и учат их верному употреблению.

Существенное значение в овладение изучаемой символикой имеет правильное ее применение при записи решений задач. Учитель должен внимательно следить за грамотным применением математических символов в записях. Нельзя признать правильными такие, например, записи:

«p < 2 на 3», « Докажем ![]() - ность прямых a и b» и др. Следовало бы записать в первом случае: «p меньше, чем 2 на 3», или «2 – p = 3», или «2 – 3 = p», или «p + 3 = 2», «2 – 3 = p», а во втором: «Докажем, что a

- ность прямых a и b» и др. Следовало бы записать в первом случае: «p меньше, чем 2 на 3», или «2 – p = 3», или «2 – 3 = p», или «p + 3 = 2», «2 – 3 = p», а во втором: «Докажем, что a![]() b».

b».

3) Задачи для обучения доказательствам. Обучение доказательствам – одна из важнейших целей обучения математике.

Простейшими задачами, с решения которых практически начинается обучение доказательствам, являются задачи-вопросы и элементарные задачи на исследование. Решение таких задач заключается в отыскании ответа на вопрос и доказательстве его истинности.

Задачи-вопросы обычно требуют для своего решения (доказательства истинности ответа) установления одной импликации, одного логического шага от данных к доказываемому. Доказательство же при решении более сложной задачи или доказательство теоремы представляет собой цепочку шагов-импликаций.

Целью решения задач-вопросов является и осознание, уточнение и конкретизация изучаемых понятий и связей между ними. Задачи-вопросы необходимы также для усвоения учащимися вводимой символики и используемого языка. Примеры задач-вопросов:

5. х > у. Обязательно ли x2 > у2?

6. Могут ли две биссектрисы треугольника быть перпендикулярными? А две высоты?

Существенную роль в обучении доказательствам играют упражнения в заполнении пропущенных слов, символов и их сочетаний в тексте готового доказательства. Аналогичные упражнения довольно часто применяются при изучении русского языка, на уроках же математики они встречаются редко, в учебниках и задачниках их нет.

2.1.3. Роль математических задач в развитии мышления.1) Мыслительные умения, восприятие и память при решении задач. Решение математических задач требует применения многочисленных мыслительных умений: анализировать заданную ситуацию, сопоставлять данные и искомые, решаемую задачу с решенными ранее, выявляя скрытые свойства заданной ситуации; конструировать простейшие математические модели, осуществляя мысленный эксперимент; синтезировать, отбирая полезную для решения задачи информацию, систематизируя ее; кратко и четко, в виде текста, символически, графически и т. д. оформлять свои мысли; объективно оценивать полученные при решении задачи результаты, обобщать или специализировать результаты решения задачи, исследовать особые проявления заданной ситуации. Сказанное говорит о необходимости учитывать при обучении решению математических задач современные достижения психологической навыки.

Исследованиями советских психологов установлено, что уже восприятие задачи различно у различных учащихся данного класса. Способный к математике ученик воспринимает и единичные элементы задачи, и комплексы ее взаимосвязанных элементов, и роль каждого элемента в комплексе. Средний ученик воспринимает лишь отдельные элементы задачи. Поэтому при обучении решению задач необходимо специально анализировать с учащимися связь и отношения элементов задачи. Так облегчится выбор приемов переработки условия задачи. При решении задач часто приходится обращаться к памяти. Индивидуальная память способного к математике ученика сохраняет не всю информацию, а преимущественно «обобщенные и свернутые структуры». Сохранение такой информации не загружает мозг избыточной информацией, а запоминаемую позволяет дольше хранить и легче использовать. Обучение обобщениям при решении задач развивает, таким образом, не только мышление, но и память, формирует «обобщенные ассоциации». При непосредственном решении математических задач и обучении их решению необходимо все это учитывать.

2) Обучение мышлению. Эффективность математических задач и упражнений в значительной мере зависит от степени творческой активности учеников при их решении.

Собственно, одно из основных назначений задач и упражнений и заключается в том, чтобы активизировать мыслительную деятельность учеников на уроке.

Математические задачи должны, прежде всего, будить мысль учеников, заставлять ее работать, развиваться, совершенствоваться. Говоря об активизации мышления учеников, нельзя забывать, что при решении математических задач учащиеся не только выполняют построения, преобразования и запоминают формулировки, но и обучаются четкому мышлению, умению рассуждать, сопоставлять и противопоставлять факты, находить в них общее и различное, делать правильные умозаключения.

Правильно организованное обучение решению задач приучает к полноценной аргументации со ссылкой в соответствующих случаях на аксиомы, введенные определения и ранее доказанные теоремы. С целью приучения к достаточно полной и точной аргументации полезно время от времени предлагать учащимся записывать решение задач в два столбца: слева – утверждения, выкладки, вычисления, справа – аргументы, т.е. предложения, подтверждающие правильность вызванных утверждений, выполняемых выкладкой и вычислений.

Разумеется, нет необходимости так записывать решение каждой задачи, допустима и устная аргументация.

Взрослому человеку, как в повседневной жизни, так и в профессиональном труде для принятия правильных решений исключительно важно уметь рассматривать все возможные случаи создавшейся ситуации. Это надо разъяснять и школьникам. Важно такое умение и при изучении математики, в противном случае неизбежны ошибки. Умение же предусмотреть все возможные варианты некоторой ситуации свидетельствует о развитости мышления рассматривающего эту ситуацию.

Умение рассуждать включает в себя и умение оценивать истинность или ложность высказываний, правильно составлять сложные высказывания и суждения, т. е. логически правильно употреблять союзы «и», «или», отрицание «не». Обучение верному применению этих связок помогает воспитанию у учащихся математически грамотной речи, а мышление, как известно, связано с языком, речью человека.

Полезно научить школьников, верно, формулировать отрицания тех или иных предложений. Такое умение особенно важно при решении задач сведением к противоречию.

Существенно для развития математического мышления учащихся формирование умений правильно выделять посылки и заключения. Такие умения формируются обычно при решении задач на доказательство. На первых же порах необходимы упражнения в расчленении

некоторых предложений на досылки и заключения.

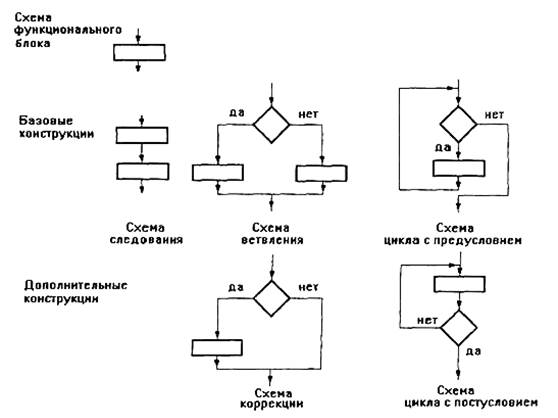

3) Задачи, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. Эффективность учебной деятельности по развитию мышления во многом зависит от степени творческой активности учащихся при решении математических задач. Следовательно, необходимы математические задачи и упражнения, которые бы активизировали мыслительную деятельность школьников. А. Ф. Эсаулов подразделяет задачи на следующие виды: задачи, рассчитанные на воспроизведение (при их решении опираются на память и внимание); задачи, решение которых приводит к новой, неизвестной до этого мысли, идее; творческие задачи. Активизирует и развивает мышление учащихся решение задач двух последних видов.

2.1.4. Значение геометрических задач.

Задачи являются неотъемлемой составной частью курса геометрии в средней школе. Действительно, лишенный задач курс элементарной геометрии представлял бы собой лишь группу теорем размещенных более или менее последовательно. Пользы от изучения такого курса очень мало.

Во-первых, учащимся пришлось бы у «вызубривать» содержание этих теорем, поскольку школьники не видели бы никакого применения изучаемого материала. Был бы нарушен известный дидактический принцип сознательности обучения.

Во-вторых, такой курс не был бы связан с другими дисциплинами, входящими в программу средней школы, в том числе и с другими математическими дисциплинами.

В-третьих, такой курс ни в малейшей степени не способствовал бы развитию пространственных представлений учеников.

В-четвертых, такой курс не дал бы школьникам подготовки к решению даже простейших практических задач.

Поэтому весь школьный курс геометрии должен быть насыщен различными упражнениями. Как бы ни менялись программа и количество часов, отводим на изучение геометрии, решение задач остается важнейшей частью курса.

Разумеется, речь идет не о произвольном наборе задач. Задачи являются первой формой применения знаний, полученных школьниками в процессе изучения геометрии. Поэтому предлагаемые задачи должны соответствовать подготовке учеников, причем речь идет не только о соответствии общем (программе, учебнику), но и об учете знаний конкретного класса, особенностей производственного обучения и т. д.

Однако задачи играют не только вспомогательную роль – закреплять знания изученного теоретического материала, но и обучающую роль в процессе решения задач школьники знакомятся с методами математического рассуждения, расширяют кругозор.

При подготовке к теме урока учитель особое внимание обращает на подбор упражнений. Основным источником для подбора задач является стабильный задачник. Однако он не может быть единственным источником. Вводной книге нельзя поместить достаточного количества упражнений и для ведения индивидуальной работы как с теми учащимися, которые временно стали в учебе, так и с теми, кто определил своих товарищей, и для повторения материала (в конце темы, четверти, учебного года и для проведения контрольных работ).

Поэтому учителя используют, кроме стабильного задачника, другие сборники упражнений, отдельные статьи из опыта преподавания, содержащие подбор упражнений к отдельным темам курса, а также сами составляют геометрические задачи.

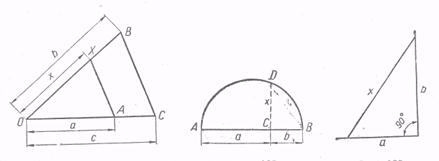

2.1.5. Классификация геометрических задач.Как известно, упражнения в геометрии в зависимости от условия и задания делят на три группы: задачи, на вычисление, доказательство и на построение.

В задачах на вычисление требуется выразить неизвестные величины (отрезки, углы, площади, объемы) или их отношения через известные параметры. Если параметры даны в общем виде, то результат получается в буквах; если же условие содержит числовые значения параметров, ответ доводится до числа.

Иногда условие таково, что требуется сначала решить задачу в общем виде, а потом подставить в полученное выражение значения параметров. Но порой, независимо от требований условия, задачу целесообразно решить в общем виде. Таким образом, решения «в буквах» и «в числах» не противопоставляются одно другому, они являются лишь двумя формами представления неизвестных величин через известные.

В задачах на доказательство необходимо установить наличие определенных соотношений между элементами рассматриваемой фигуры: равенство или неравенство отрезков, углов, параллельность или перпендикулярность прямых, плоскостей и т. д. Иногда задачи этого типа могут быть оформлены и как задачи на вычисление; например, доказать, что некоторый угол равен 45°, что объем одной фигуры во столько-то раз больше объема другой фигуры и т. п.

Менее распространены задачи на исследование. В таких упражнениях результат заранее не сообщается. Требуется выяснить лежит ли некоторая точка на данной прямой (на данной плоскости), пересекаются ли данные окружности, * параллельны ли данные прямые и т. п., определить, какой изданных отрезков больше, к какой из сторон треугольника ближе данная точка. Установить зависимость между перечисленными в условие элементами фигуры.

Обе формы задач на доказательство важны.

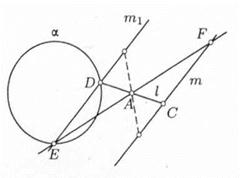

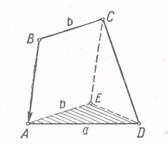

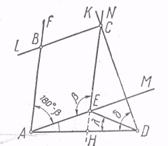

В задачах на построение неизвестные величины определяются в результате выполнения ряда геометрических построений (с помощью допустимых геометрических инструментов или в обусловленной проекции). Как правило, речь идет о построении геометрической фигуры по некоторым данным о ней. В стереометрии нередко вместо отрезков и углов дается изображение (например, пирамиды), на котором требуется выполнить построение (например, найти сечение), т. е. элементы фигуры задаются их положение (на проекционном чертеже).

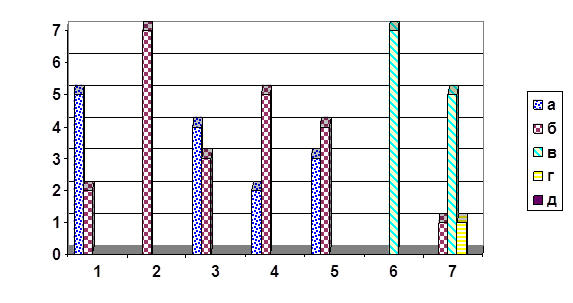

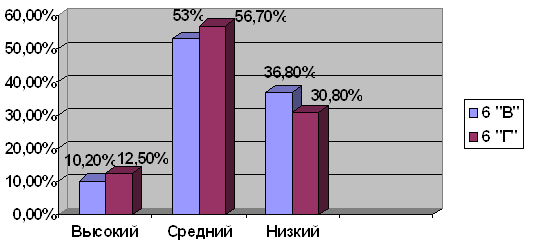

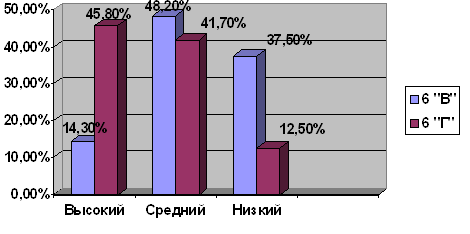

Мы провели среди учащихся анкетирование для того, чтобы выяснить, как они относятся к решению задач на построение.

Анкета.

1. Что вам больше нравится:

а) алгебра

б) геометрия

2. Какие геометрические задачи вы обычно решаете успешнее:

а) на построение

б) на доказательство

3. Можете ли работать методом «в воображении», т.е. создавать образы предметов, мысленно представлять их себе с разных сторон, не опираясь на наглядные изображения (картинки, чертежи, схемы)?

а) да

б) нет

4. Как вы используете чертеж в решении геометрической задачи?

а) в основном на первом этапе работы для меня разобраться в чертеже – это уже решить задачу; на втором этапе записываю ход рассуждений

б) обращаюсь к чертежу периодически: чередую работу с чертежом и оформление каждого смыслового куска решения

5. Что составляет для вас большую трудность при усвоении геометрии:

а) представить в уме («по воображению») нужный образ (предмет, чертеж, схему)

б) восстановить в уме ход рассуждений в какой-нибудь теореме или решенной ранее задачи

6. При решении геометрической задачи «средней» для вас сложности нужен ли вам чертеж?

а) большинство задач могу решить в уме, без чертежа

б) мне было бы достаточно иметь перед глазами чертеж из учебника

в) всегда удобнее иметь собственный чертеж в тетради, на котором можно сделать дополнительные построения, пометки, обозначения

г) лучше, когда есть несколько вариантов чертежей: так легче представить задачу «с разных сторон»

7. Как вы относитесь к необходимости построения чертежа к задаче?

а) это трата времени, почти всегда могу обойтись без чертежа

б) черчу с удовольствием, стараюсь выполнить чертеж как можно точнее, это помогает решить задачу

в) не очень люблю чертить, но стараюсь сделать четкий грамотный чертеж, это облегчает решение задачи

г) чертеж, наверное, нужен, но не стоит долго им заниматься, вполне достаточно если он приблизительно соответствует условиям задачи

д) чертеж не обязателен, удобнее делать наброски на черновике и с ними работать.

Обработка результатов

| Количество учащихся |

|

| Вопросы |

Выводы: По результатам проведенной анкеты можно выделить следующие факты:

1. Большинство учащихся испытывают неприязнь к выполнению чертежа.

2. При решении задач «средней» сложности учащимся недостаточно пользоваться чертежом из учебника или изображенным на доске; им необходимо каждому выполнить чертеж в своей тетради.

3. Для учащихся составляет большую трудность не только выполнение чертежа, но и самостоятельная запись решения. Поэтому решение задачи разбивается на этапы; обсуждая решение по чертежу учащимся необходимо давать время записать его ход после каждого этапа.

Похожие работы

... учебник и задачник / А. П. Кисилев, Н.А. Рыбкин. – М.: Дрофа, 1995. 9. Изучение личности школьника / под. ред. Л.И. Белозеровой. – Киров, Информационный центр, 1991. 10. Коновалова, В.С. Решение задач на построение в курсе геометрии как средство развития логического мышления / В.С. Коновалова, З.В. Шилова // Познание процессов обучения физике: сборник статей. Вып.9. – Киров: Изд-во ...

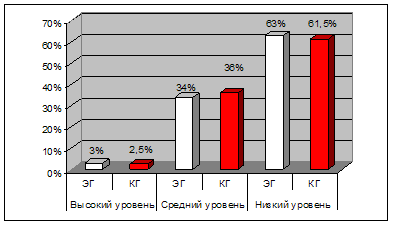

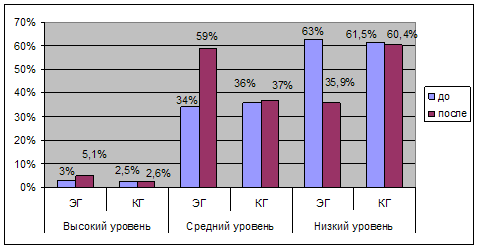

... и перенести полученные знания на практику. Глава 2. Работа учителя по развитию логического мышления на уроках математики 2.1 Опытно-экспериментальная работа и анализ ее результатов Опытно-экспериментальное исследование по выявлению уровня развития логического мышления школьников при решении текстовых задач проводилось на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Кунгура в ...

... перед ними задачи; выделить основные этапы решения проблемной ситуации; провести обзор основных типов заданий для развития логического мышления на уроках информатики. Глава 1. Мышление 1.1 Основные закономерности развития мышления Развивающее обучение в широком смысле слова означает совокупное формирование умственных, волевых и эмоциональных качеств личности, способствующих ее ...

... работы у испытуемых экспериментальной группы произошло повышение уровня логического мышления. Такие изменения могут рассматриваться как правильная организация процесса развития логического мышления у младших школьников в процессе рисования с натуры. Выявленные статистически значимые различия в динамике большинства исследованных в экспериментальных и контрольной групп, подтвержденные качественно- ...

0 комментариев