Навигация

Уравнение неразрывности

1. Уравнение неразрывности

Вывод основных гидродинамических уравнений начнём с вывода уравнения неразрывности, выражающего закон сохранения в гидродинамике.

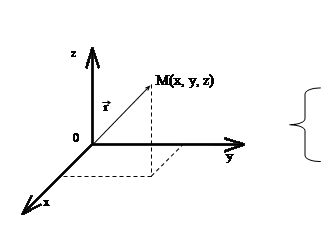

Математическое описание состояния движущейся жидкости осуществляется с помощью функций, определяющих распределение скоростей ... и каких-либо двух термодинамических величин, например, ... - давления и ... - плотности.

Скорость, давление и плотность жидкости будем относить к данным точкам пространства, а не к определённым частицам жидкости, передвигающимся во времени и в пространстве. То есть будем пользоваться переменными Эйлера.

...

...

Рассмотрим некоторый объём ... пространства. Количество (масса) жидкости в этом объёме есть

...

Через элемент поверхности ..., ограничивающей рассматриваемый объём, в единицу времени протекает количество ........ жидкости.

Вектор ... по абсолютной величине равен площади элемента поверхности и направлен по внешней нормали к ней. Тогда ... положительно, если жидкость вытекает из объёма, и отрицательно, если жидкость втекает в него.

Полное количество жидкости, вытекающей в единицу времени из объёма ...

...

где ... - поверхность, ограничивающая выделенный объём ... .

С другой стороны, уменьшение количества жидкости в объёме ... можно записать в виде

...

Приравнивая оба выражения, получаем:

...

Интеграл по поверхности преобразуем в интеграл по объёму

...

Таким образом,

...

Поскольку это равенство должно иметь место для любого выделенного объёма, то должно быть равным нулю подынтегральное выражение, т.е.

...

Получили уравнение неразрывности.

... выражение ... можно записать

...

В декартовых координатах

...

Вектор

...

называют плотностью потока жидкости.

Его направление совпадает с направлением движения жидкости, а абсолютная величина определяет количество жидкости, протекающей в единице времени через единицу площади, расположенной перпендикулярно к скорости.

2. Уравнения Эйлера

Выделим в жидкости конечный объём. Полная сила, действующая на выделенный объём жидкости, равна интегралу

...

взятому по поверхности рассматриваемого объёма. Преобразуем его в интеграл по объёму, имеем

...

Отсюда видно, что на каждый элемент объёма ... жидкости действует со стороны окружающей его жидкости сила - ... . Тогда на единицу объёма жидкости действует сила ... .

Мы можем теперь написать уравнение движения элемента объёма жидкости, приравняв силу ... произведению массы ... единицы объёма жидкости на её ускорение

... (1)

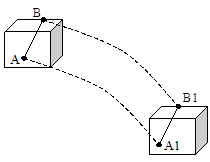

Стоящая здесь производная ... определяет не изменение скорости жидкости в данной неподвижной точке пространства, а изменение скорости определённой передвигающейся в пространстве частицы жидкости. Эту величину необходимо выразить через величины, относящиеся к неподвижным в пространстве точкам.

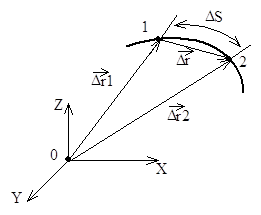

Изменение скорости ... данной жидкой частицы в течение времени ... складывается из двух частей:

- из изменения скорости в данной точке пространства в течение времени ...

- и из разности скоростей (в один и тот же момент времени) в двух точках, разделённых расстоянием ..., пройденным рассматриваемой частицей в течение времени ... .

Первая из этих частей равна

...

где производная берётся ... при постоянных ...,

т.е. в заданной точке пространства.

Вторая часть изменения скорости равна

...

Таким образом,

...

или, разделив обе скорости равенства на ...

...

Подставив полученное соотношение в (1), получим

...

Полученное уравнение движения жидкости - уравнение Эйлера (1755), и является одним из основных в гидродинамике.

Если жидкость находится в поле тяжести, то на каждую единицу её объёма действует ещё сила ... , где ... есть ускорение силы тяжести. Эта сила должна быть прибавлена к правой стороне уравнения и уравнение принимает вид:

...

При выводе уравнений движения мы совершенно не учитывали процессов диссоциации энергии, которые могут иметь место в текущей жидкости вследствие внутреннего трения (вязкости) в жидкости и теплообмена между различными её участками.

Отсутствие теплообмена между отдельными участками жидкости означает, что движение происходит адиабатически. Таким образом, движение идеальной жидкости следует рассматривать как адиабатическое.

При адиабатическом движении энтропия каждого участка жидкости остаётся постоянной при перемещении последнего в пространстве. Обозначая ... энтропию, отнесённую к единице массы жидкости, мы можем выразить адиабатичность движения уравнением

...

полная производная по времени означает изменение энтропии заданного перемещающегося участка жидкости. Эту производную можно записать в виде

...

Это есть общее уравнение, выражающее собой адиабатичность движения идеальной жидкости. С помощью уравнения неразрывности его можно написать в виде уравнения неразрывности для энтропии.

...

где ... - плотность потока энтропии.

Иногда это условие используют в более простой форме. Если в некоторый момент времени энтропия одинакова во всех точках объёма жидкости, то она остаётся везде одинаковой и неизменной со временем и при дальнейшем движении жидкости.

В этих случаях уравнение адиабатичности записывается в виде

...

Изэнтропичностью движения можно воспользоваться и представить уравнения Эйлера в другом виде. Из термодинамических соотношений известно

...

... - тепловая функция единицы массы жидкости,

... - удельный объём, Т - температура.

Поскольку ...., имеем просто

...

и поэтому

...

Уравнения Эйлера можно записать в виде

...

Воспользуемся известной формулой векторного анализа

...

уравнение Эйлера можно записать в другом виде

...

К уравнениям движения необходимо добавить граничные условия, которые должны выполняться на ограничивающих жидкость границах. Для идеальной жидкости это условие должно выражать собой просто тот факт, что жидкость не может проникнуть за твёрдую поверхность.

На неподвижных стенках это означает, что должна обращаться в нуль нормальная к стенке компонента вектора скорости:

...

Похожие работы

... свойства. А.у.т. - тело, для которого силы однозначно определяют деформации и наоборот. Правильность выбранной абстракции подтверждается совпадением, определенной точностью результатов теории и опыта. Физика - наука, устанавливающая закономерные связи посредством наблюдений явлений в природе и посредством лабораторных опытов. Согласие результатов научного анализа с результатами опыта - критерий ...

... так, как большинство материалов относится к устному творчеству, откуда и были получены, также есть выдержки из книг: «Физики шутят», «Физики продолжают шутить», «Сборник задач по физике» Г. Остера. Шутки, которые шутят физики. Один математик спросил коллегу, известного своими религиозными убеждениями: - Вы, что же, верите в единого ...

... фара́да). 1 фарад равен электрической ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между обкладками конденсатора напряжение 1 вольт. Ф = Кл/В = A·c/B Единица названа в честь английского физика Майкла Фарадея Фарад — очень большая ёмкость. Емкостью 1Ф обладал бы уединенный шар, радиус которого был бы равен 13 радиусам Солнца. Для сравнения, ёмкость Земли (шара размером с ...

... гальванометра отклонялась (то же происходило и при поднятии электромагнита из катушки). Эта схема напоминает рисунок из лабораторного журнала Фарадея. Удивительно, как схожи оказались эксперименты двух великих физиков, работавших независимо друг от друга на разных континентах! В своей статье, написанной уже после знакомства с опытом Фарадея, Генри, отдавая должное английскому физику, подчеркнул, ...

0 комментариев