Навигация

Коррекция взаимоотношений родителей с детьми инфантильного социально-психологического типа

3.2.4 Коррекция взаимоотношений родителей с детьми инфантильного социально-психологического типа

1. Отношение родителей к деятельности ребенка:

а) набраться терпения в ожидании того, что ребенок сам будет выбирать тип занятия. Играя с ним, выполнять роль ведомого, побуждая ребенка к активным действиям по определению правил, условий игры, если даже он это делает неумело;

б) исключить постоянный предупредительный контроль, лишающий ребенка активной деятельности или поиска таковой по типу: «Не бери ножницы (иголку, молоток, шило и т.д.), так как порежешься (уколешься, уронишь и т.д.)» или «Я все сделаю сама, тебе еще рано, лучше посиди и посмотри, как это ловко делаю я». Ребенка необходимо учить пользоваться всеми предметами, которыми он интересуется, и ни в коем случае не запрещать по той причине, что его занятие не соответствует возрасту. У детей этого типа часто в школьном возрасте развивается стремление что-то делать своими руками как бы в качестве компенсации за невозможность действовать самостоятельно;

в) после поступления ребенка в школу помощь со стороны родителей должна носить пассивный характер. Нужно помогать только в решении организационных проблем (напомнить, что пришло время готовить уроки, обеспечить необходимым материалом и т.д.), от помощи по существу выполняемого задания следует отказаться, даже если ребенок будет добиваться этой помощи капризами. Обычно родители таких детей из-за возможного падения авторитета ребенка среди товарищей или их собственного среди соседей, учителей с готовностью берутся за совместное выполнение уроков. Родителям следует помнить, что не всегда хорошо выполненное домашнее задание является гарантией успешного выполнения контрольных и самостоятельных работ в классе;

г) обязательно определить своих детей в кружки, секции как спортивного, музыкального, художественного профиля, так и технического прикладного творчества: эти дети, определившись в профессиональной деятельности со школьного возраста, в последующем сохраняют стремление к повышению образовательного уровня и совершенствованию в избранном любимом деле;

д) четко следить за кругом интересов и увлечений своих детей в подростковом и юношеском возрасте, помогая им советом и подбирая для них интересные занятия, так как стремление к получению удовольствий, соблазн в которых велик и искушается внутренней готовностью их эгоистической социальной направленности, может привести к раннему увлечению спиртным, наркотиками, сексом.

2. Отношение родителей к использованию методов наказания и поощрения:

а) необходимо отказаться от постоянного стимулирования своего ребенка к активной деятельности путем незаслуженных поощрений;

б) не следует из-за неуспешной учебной деятельности ребенка резко переходить от мер поощрения к физическим наказаниям;

в) особо опасно применение запретительных мер, ущемляющих достоинство и самолюбие ребенка в подростковый период, жестокое обращение с применением физических мер, т. к. это может привести к суициду;

г) ни в коем случае не следует ни поощрять, ни наказывать ребенка, если он капризничает, повышая раз от раза свои категорические требования. В такой ситуации целесообразно использовать метод игнорирования.

3. Отношение родителей к ребенку:

а) необходимо снять с ребенка гиперопеку, как бы трудно это не было. Необходимо убедить себя в том, что ребенок — свободная самостоятельная личность, способная делать правильный выбор. Определить для себя позицию пассивного наблюдателя, обеспечивающего только жизнеспособность ребенка. Отказаться от роли ведущего, предупреждающего и исполняющего все желания ребенка;

б) если трудно относиться с благоразумием к своему ребенку, оставаясь объективными и спокойными, соблюдая золотую середину между изнеживанием характера и его коррекцией, то следует на время поместить ребенка в чужую семью. В новой семье вся атмосфера должна быть насыщена рациональным отношением к ребенку, где не переоценивают его капризы, где перемена всей обстановки и ее новизна сначала отвлекает, затем сдерживает и постепенно успокаивает нервную систему [48. С. 78].

в) нужно быть особо осторожными со своими детьми в подростковом возрасте. Не допускать ущемления детского самолюбия, не гасить стремления ребенка к самовоспитанию, не создавать тупиковых конфликтных ситуаций в доме и следить за тем, чтобы такие, на взгляд подростка, безвыходные ситуации не складывались в школе или на улице. Помните, что вашему ребенку всегда будет нужна помощь при выходе из безнадежных ситуаций, если таковые возникнут;

г) совместно с ребенком необходимо обсуждать его поступки, вызывая критическое отношение к своим действиям;

д) создавать ситуации длительной физической и психической нагрузки, где бы ребенок мог реализовать свои потенциальные возможности действовать самостоятельно [92. С. 46].

4. Отношение родителей к окружающим людям:

а) целесообразно было бы преодолеть собственный страх и предубеждение в том, что окружающие люди кроме ущерба и вреда больше ничего не могут принести;

б) подозрительность к окружающим людям не должна - вести к изоляции ребенка с окружающим миром и ограничению общения со сверстниками, т. к. только во взаимодействии с ними расширяется естественный кругозор ребенка, нормальная потребностная сфера познания;

в) не следует слепо защищать все поступки и действия своего ребенка от оценки окружающих, видя только в других стремление причинить вам и вашему ребенку моральный ущерб.

5. Отношение родителей к формированию у ребенка нравственных ценностей:

а) не использовать методы поощрения при формировании норм этикета, т. е. формальной стороны нравственных отношений, за фасадом которой может в последующем скрываться спекулятивное чувство ожидания вознаграждения за примерное поведение;

б) не закрывать глаза на безнравственные поступки своих детей по отношению к сверстникам и взрослым? Нужны постоянные беседы, в которых ребенок сам бы учился оценивать свои действия и поступки. Формальное внушение без объяснения значимости тех или иных действий ребенка приводит к ожесточению и озлоблению;

в) чтение художественной литературы, просмотр фильмов и спектаклей необходимо сопровождать беседами, обсуждением и сравнением поступков героев с реальными поступками ребенка.

6. Отношение родителей к мыслительной деятельности ребенка:

а) учитывая, что у ребенка слабая воля, недостаточно развито внимание и нет центрированных склонностей к чему-либо, необходимо удалять ребенка от шума, развлечений, уменьшить количество рецепций (восприятий), тем самым увеличив их интенсивность. Ребенок будет видеть и слышать немногое, но получит возможность глубже взглянуть на вещи, дольше интересоваться ими. Постепенное задерживание внимания ребенка на интересующих его явлениях будет способствовать не только пассивному рассматриванию, но и стремлению к действию;

б) нужно помнить, что ребенок своеволен и желает заниматься лишь тем, что нравится, но чаще всего не учебными уроками. В то же время он много читает, с увлечением занимается ручным трудом, с большой охотой делает однообразную и тяжелую работу. Ребенку тесно в четырех стенах, он ищет независимости, ему нравится подвижная деятельность. Поэтому необходимо предоставить ему делать то, что он хочет, т. к. интерес к интеллектуальной деятельности лежит через трудовые операции руками, через конкретное видение его результатов. Нужно окружить его деятельность вниманием, дать насытиться любимым делом, и тогда он незаметно для вас и себя сможет втянуться в выполнение неинтересной, но необходимой для основного занятия работы [48. С. 58].

Похожие работы

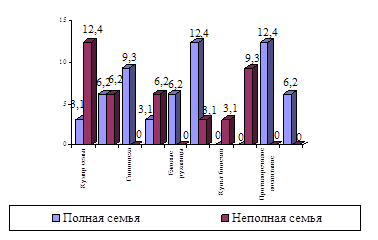

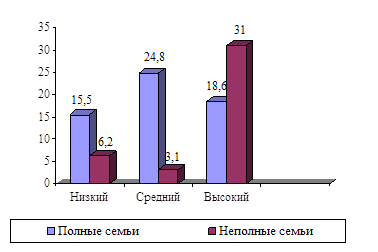

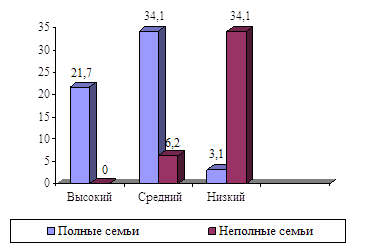

... в неполной семье. Исходя из этого, нами было проведено исследование, в ходе которого необходимо осуществить диагностику, которая позволяет выявить влияние стиля воспитания в полных и неполных семьях на отношение к себе у ребенка. Целью экспериментальной работы является: исследовать особенности воспитания детей младшего школьного возраста в полной и неполной семье Объект: полные и неполные семьи ...

... срок действия соглашения; обязанности сторон; права сторон; процедуры совместных действий; оценка эффективности проведенной работы. Глава 2. Опытно-экспериментальная работа социального педагога с «семьей группы риска» 2.1. Методика изучения семьи «группы риска» в условиях общеобразовательной школы Семья группы риска характеризуется наличием отклонения от нормы, не позволяющего ...

... индивидуальностью, самосознанием, находится в постоянном развитии и является активным участником воспитательного процесса. 2 ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 2.1 Закономерности, принципы и методы социальной работы с семьёй Материализация концептуальных подходов к организации надежной системы социальной защиты населения в обществе во многом зависит от ...

... Однако законом не предусмотрено никакой помощи и поддержки родителям в этих вопросах. В сборнике программ Минобрнауки России "Профилактика злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетних в общеобразовательной среде" (2003) выделена глава "Программы профилактической работы с семьями несовершеннолетних". Она включает три авторские разработки, которые ранее уже были опубликованы, и есть ...

0 комментариев